『医療は国民のために』388 令和6年の療養費料金改定についての予測

2024.04.10

1214号(2024年4月10日号)、医療は国民のために、紙面記事、

6月実施が予定されている柔整・あはき療養費の令和6年改定について、既に両検討専門委員会で議論が進んでいるが、今回は現段階における予測を語ってみたい。

まず改定率については、慣例である「医科本体の半分」をくつがえすほどの議論がなされていない点から0.26%のプラス改定となるだろう。どのメニューを何円引き上げるかは「政府」が決定するのだが、ここでいう政府とは厚労省保険局医療課を指す。

柔整療養費は、ここ最近の改定において引き上げられた骨折・不全骨折・脱臼から方向転換し、実質的に料金が上がったことを実感できる初検料や電療料などの引き上げを主張しており、喜ばしいことだ。厚労省も物価高騰等への対応として財源の範囲内であれば引き上げるといった考え方も示しており、これらがアップとなることが期待される。

また、「問題のある患者に対して保険者が償還払いに変更できる事例の追加」については、「長期及び多頻回」の要件を保険者が追加しようと強く主張しており、着目したい。それよりも私が今回の改定議論で一番注目していたのは「保険者単位で受領委任の取扱いを止め、償還払いへ変更できる仕組みづくり」であったが、これがなぜか議論されていない。これは前回改定時(令和4年)に保険者側が譲歩したのと引き換えに「付帯決議事項」として記載させたと記憶している。そうであれば、今、議論に供しなければ健保連側にこの復活議論のチャンスがなくなってしまうと思われる。

あはき療養費にも触れておきたい。前回改定からの継続審議である、

①往療料の距離加算の廃止

②離島・中山間地等の地域加算の創設

③同一日・同一建物への施術の整理について

は、ほぼ原案で承認されることが見込まれる。訪問施術料は今回の改定で導入がなされるものと期待している。現行の往療料の見直し議論は若干残っているが、私は訪問施術料が今回の改定で日の目を見ると考えている。そうすると、運用上の変更点があまりにも多岐にわたることから、マッサージ施術の料金包括化は見送られるものと推察している。あはき療養費においても物価高騰等への対応が盛り込まれ、施術料や温罨法、電療料の引き上げが期待できるのは柔整療養費と同じであろう。

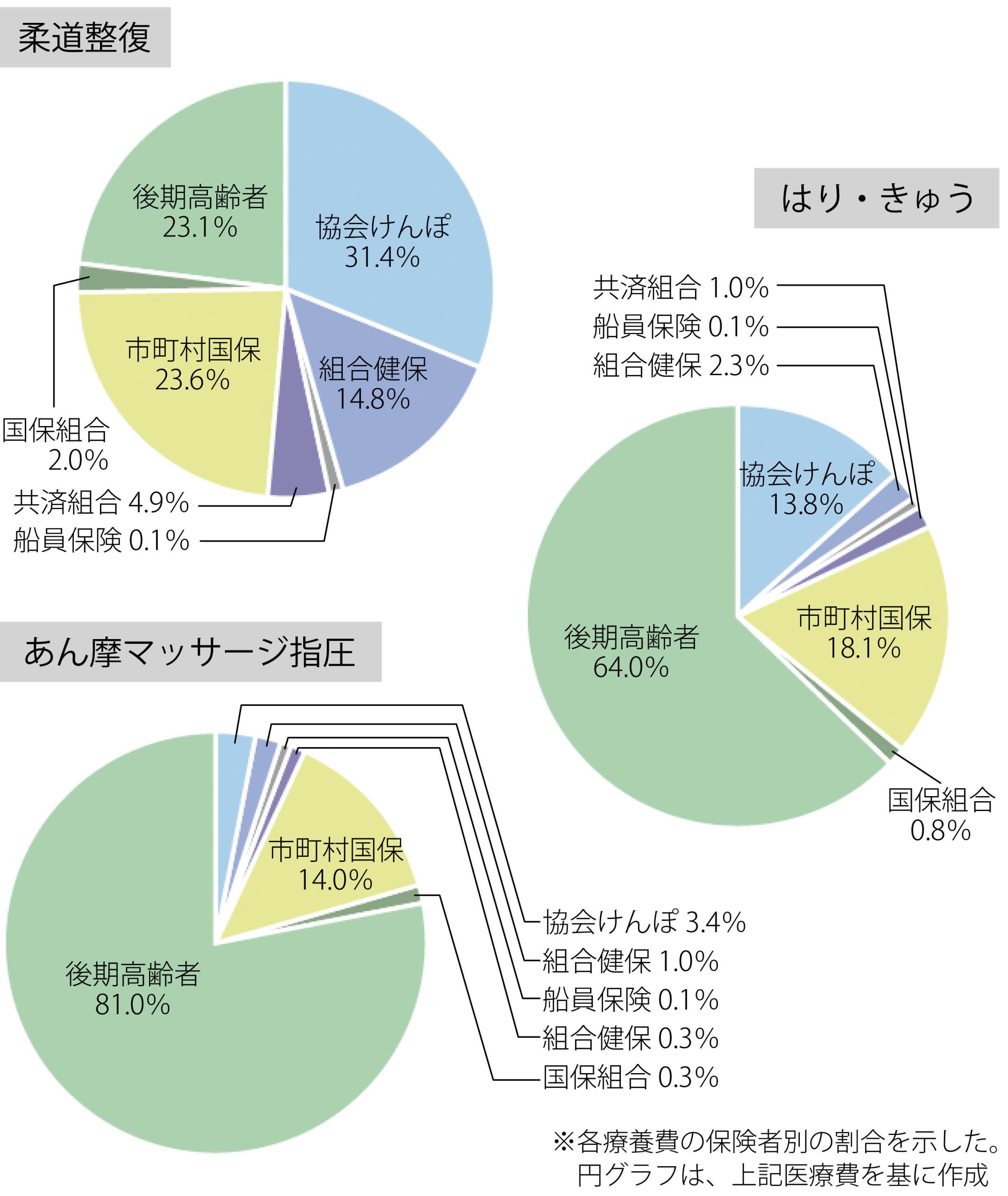

ここ10年近くは柔整療養費の取扱高が減少を続けており、最盛期と比較すると3割超も落ち込んだ。事実、3,000億円台を下回る落ち込みようで、あはき療養費も減少傾向といえる。それが令和3年度はほんのわずかながらプラスに転じたのは記憶に新しい。引き続き、療養費がプラス傾向を堅持するためにも、今回の改定が実のあるものとなるよう期待したい。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合理事長、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会専務理事

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。

柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。