ナカニシヤ出版から新刊 「骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論」

2020.05.25

骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論

常葉大学健康プロデュース学部健康柔道整復学准教授の稲川郁子氏が、ナカニシヤ出版から新刊『骨を接ぐ者―柔道整復師ほねつぎ論』を上梓した。四六判278頁、3,300円(税込)。 (さらに…)

ナカニシヤ出版から新刊 「骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論」

ナカニシヤ出版から新刊 「骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論」

2020.05.25

骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論

常葉大学健康プロデュース学部健康柔道整復学准教授の稲川郁子氏が、ナカニシヤ出版から新刊『骨を接ぐ者―柔道整復師ほねつぎ論』を上梓した。四六判278頁、3,300円(税込)。 (さらに…)

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』182 第5中足骨基底部骨折(下駄骨折)②

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』182 第5中足骨基底部骨折(下駄骨折)②

2020.05.25

竹本 晋史(筋・骨格画像研究会)

前回、第5中足骨基底部骨折、いわゆる「下駄骨折」について、超音波画像観察装置(以下、US)を用いて患部を観察した症例を紹介した。今回はその整復と経過観察について報告する。なお患者は50代の男性で、段差に気付かず足を踏み外し、左足関節を内反強制され負傷。昨年の12月13日に来院した。 (さらに…)

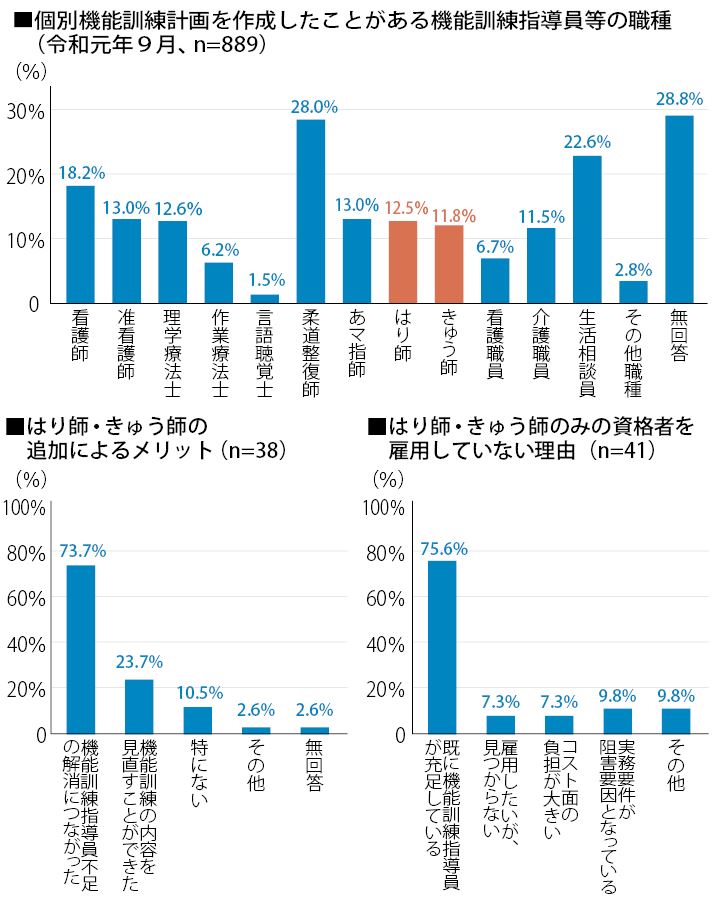

鍼灸師の機能訓練計画作成、10%強 厚労省調査

鍼灸師の機能訓練計画作成、10%強 厚労省調査

2020.05.25

「機能訓練指導員追加」の影響を報告

3月下旬、厚労省が社会保障審議会介護給付費分科会に報告した「平成30年度介護報酬改定の効果等に係る調査結果」の中に、同改定で機能訓練指導員に新たに加わった「はり師・きゅう師」の影響に関する調査結果が示された。 (さらに…)

Q&A『上田がお答えいたします』 「医科の半分」のままでは代わり映えせず

Q&A『上田がお答えいたします』 「医科の半分」のままでは代わり映えせず

2020.05.25

Q.

先日、柔整療養費の令和2年度の料金改定案が示されました。いつも思うのですが、プラス改定の実感が全くないような部分しか上がりませんよね。

A.

従来から「医科の改定率の半分」ということで料金改定枠があらかじめ設定されていて、今回は診療報酬のうち医科の改定率である0.53%の半分の0.27%。これでは思い切った引き上げなど到底できません。いつも影響率の小さな「骨折・脱臼、不全骨折」の整復料や固定料、後療料の引き上げにとどまるのは、引き上げに使える「財源」が少なすぎるからですね。

本来であれば、 (さらに…)

連載『食養生の物語』84 五月病の兆候

連載『食養生の物語』84 五月病の兆候

2020.05.25

五月病が心配な時期になりました。五月病とは、4月からの入学や就職など新しい環境に適応しきれず、5月のゴールデンウイーク明け頃になって、精神的な症状が表れ始めること。医学的には「適応障害」あるいは「うつ病」に当たります。新型コロナウイルス感染拡大防止からの緊急事態宣言は多くの都道府県で解除されたものの、まだまだ前を向きにくい状況が続く今、こうした症状が長引く恐れもあります。 (さらに…)

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』19 『ごはんの食べ方』

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』19 『ごはんの食べ方』

2020.05.25

東洋医学は、天と地に合わせて生きる考え方です。 (さらに…)

今日の一冊 人類と病 国際政治から見る感染症と健康格差

今日の一冊 人類と病 国際政治から見る感染症と健康格差

2020.05.25

人類と病 国際政治から見る感染症と健康格差

詫摩佳代 著

中公新書 902円

なぜ天然痘は根絶に成功し、マラリアとポリオはまだ根絶されていないのか。その背景にはワクチンや治療法の発見といった問題に加え、国際政治上の問題があった――。サーズ、新型インフルエンザ、エボラ出血熱、そして新型コロナウイルス。感染症のパンデミックは今なお頻繁に人類を襲い、恐怖と混乱に陥れている。そうした世界で、人類が健康を確保するために作り上げたのが病に対する国際協力体制、「グローバル・ヘルス」だ。WHO設立の過程、感染症との歴史を追いながら、その役割と限界を論じる一冊。

編集後記

編集後記

2020.05.25

▽外出自粛で遠出が出来なかったゴールデンウイーク。この機に時間が取れずため込んでいたゲームを遊ぼうとテレビに向かった矢先、トラブルが。随分使っていなかったコントローラーが故障したのです。通販を探すも異常に品薄で、どれも定価の倍以上。普段ならいつでも買えるのに、まさかコロナの影響? 嫌な予感と共にマスクを着けて家電量販店を3軒周るも、全て品切れ。ヨドバシカメラに至ってはゲーム売場が閉鎖中で、店員さんも「取扱いはありますが、売り場に入れないので」と困り顔。物流はこうも簡単に止まるのかと衝撃を受けました。なお、緊急事態宣言の解除を受けてヨドバシの売り場は復活した模様。少しずつ日常が戻ってくるのでしょうか。通販で払った1万5千円も戻ってきて欲しいな……。(平)

診療所の3月時点の初診3割減、コロナ影響を医師会調査

診療所の3月時点の初診3割減、コロナ影響を医師会調査

2020.05.21

新型コロナウイルスの流行による病院・診療所の経営への影響に関する調査結果を、日本医師会が5月20日にホームページ上に公表した。回答施設は 614(診療所468、病院125)で、3月診療分のレセプトを調査対象に分析している。

診療報酬収入については、診療所の88.0%が対前年比(2019年3月時点)でマイナスだった。また、初診料算定回数の対前年比は、診療所で29.0%減、病院で20.3%減となっていた。

なお、2020年3月末までの状況で、「新型コロナ感染症疑い患者さんの受診あり」と答えた病院は48.8%で、診療所は18.2%だった(回答施設に感染症指定医療機関含む)。

日本医師会「新型コロナウイルス対応下での医業経営状況等アンケート調査」

雇用調整助成金、20日からオンラインでも受け付け

雇用調整助成金、20日からオンラインでも受け付け

2020.05.19

5月20日から、「雇用調整助成金」のオンライン申請受付が開始され、併せて、申請様式も簡略化されるという。同助成金は、景気の悪化など経済上の理由によって休業を余儀なくされた中小企業や個人事業主に対し、雇用を維持しつつ従業員を休業させた場合の休業手当を一部助成するというもので、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、100%の休業手当を支払っている場合は100%を助成するなどの特例措置がとられている。

オンライン申請専用ホームページ https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

(※受付開始は20日12時から)

「療養費問題の最前線」新刊、予約受付開始

「療養費問題の最前線」新刊、予約受付開始

2020.05.19

弊紙で連載執筆中の上田孝之氏の新刊、「療養費問題の最前線」の令和元年度版を5月31日に発売します。

B5判237頁、定価1,650円(税込、送料サービス)。

業界団体役員として全国を飛び回り、国や自治体、保険者との折衝を通して、東洋医学の施術者の生活を守るべく尽力する著者。その令和元年度の活動報告を掲載します。

令和元年度版は書き下ろし原稿として、定番となった「中長期的展望に立った業界動向の予測」に加え、公益社団日整の文書を受けた「療養の給付と柔整療養費の併給調整について」の業界に向けた意見書を収録しています。

現在、amazonにて予約受付中です。

https://www.amazon.co.jp/dp/4990937937/

三重県、感染防止対策に補助金 鍼灸院なども対象

三重県、感染防止対策に補助金 鍼灸院なども対象

2020.05.15

三重県は5月15日から29日まで、マスクや消毒液の購入などに上限10万円の補助金を出す「三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(感染防止対策型)」の公募を行っている。

対象は①県内に事業所を有する中小企業や個人事業主で、②新型コロナウイルス感染症の影響で4月の売上が前年同月比で15%以上減少、③社会生活を維持する上で必要な施設を管理しており、一定の時間、直接の接触を伴う接客サービスを行うため、特に感染防止対策を必要とする事業者。

県の担当者は「鍼灸院や接骨院も対象に入る」と話しており、「直接の接触の時間」の目安を「15分程度」としている。

三重県「経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(感染防止対策型)」

納税免除1年、新型コロナ対応で特例

納税免除1年、新型コロナ対応で特例

2020.05.13

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、収入が減少した事業者や個人の納税を「1年間猶予する特例制度」が開始されている。これまでも猶予制度自体は存在するが、特例では担保が不要で、延滞税がかからない。

対象となるのは、今年2⽉以降、1カ月以上にわたって、事業等に係る収⼊が前年の同時期に比べて20%以上減少しており、一時的に国税を納税するのが困難な場合。猶予されるのは、法人税や消費税、所得税などの納付(同様に、地方税や社会保険料も特例が設けられている)。

国税局は猶予相談センターが設置し、相談等の対応を行っている。

『ミス柔道整復師』選考、ツイッターで30日から

『ミス柔道整復師』選考、ツイッターで30日から

2020.05.12

柔整業界の求人情報などを発信しているウェブサイト『BONE×JOB』が5月30日から、ツイッター上で『第1回ミス柔道整復師』の選考を開始する。ツイッター公式アカウントが各候補者について投稿していく形式で、投稿への「いいね」「リツイート」の数を競う。ツイッターでの結果を踏まえ、6月20日から25日の間にオンラインで最終選考を行い、6月27日に「ミス」を決定。1名に賞金30万円、「準ミス」2名に5万円、参加賞先着10名にAmazonギフトカード5,000円分が贈られる。

なお、候補者の募集は5月15日までで、同サイトの特設ページの応募フォームから。

『ミス柔道整復師』ツイッター公式アカウント https://twitter.com/BONEJOB00

全国柔道整復師統合協議会、発足 「個人契約」の意見集約を目指し

全国柔道整復師統合協議会、発足 「個人契約」の意見集約を目指し

2020.05.10

共同代表に日個連・岸野氏と全整連・田中氏

「個人契約団体」再編の兆しか

柔整療養費の受領委任に各都道府県柔道整復師会(社団)による「協定」と、社団以外の「個人契約」の二つの取り扱いが存在する中、その約7割を占める「個人契約の柔整師」の意見集約を図ることを目指し、「全国柔道整復師統合協議会」(全整協)が4月8日に発足した。同日付で設立宣言が出され、日本個人契約柔整師連盟(日個連)の岸野雅方会長と、全国柔道整復師連合会(全整連)の田中威勢夫代表理事が共同代表を務める。 (さらに…)

『医療は国民のために』294 厚労省が柔整の請求代行団体を「ファクタリング」と認めないのはヘン

『医療は国民のために』294 厚労省が柔整の請求代行団体を「ファクタリング」と認めないのはヘン

2020.05.10

一般に「ファクタリング」とは、他人が有する売掛債権を買い取って、その債権の回収を行うサービスを指す。医科などの診療報酬明細書では、保険請求する債権が保険医療機関の「お金」であるから、入金前に現金化する債権譲渡、いわゆるファクタリングは日常的にも行われ、また、これを専門に取り扱う金融商品も出回っている。 (さらに…)

柔整、改定率0.27% 療養費専門委で厚労省提案

柔整、改定率0.27% 療養費専門委で厚労省提案

2020.05.10

骨折・脱臼や初検時相談アップ

柔整療養費の令和2年度料金改定について、4月22日に都内で開かれた第17回柔整療養費検討専門委員会で、厚労省が改定案を提示し大筋で合意された。

改定率は、従来の「診療報酬改定における医科の2分の1」との考え方が踏襲され、「プラス0.27%」と決まった。今回、料金が引き上げられるのは、「初検時相談支援料」に加えて、 (さらに…)

連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』25 風が吹けば

連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』25 風が吹けば

2020.05.10

「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざがあります。一つの事象が全く予測できないところに影響を及ぼすという意味です。似たものに「バタフライ効果」というものがあり、蝶の羽ばたきが竜巻を起こす可能性もあるという意味です。コロナウイルスも最初は中国のごくわずかな患者から始まりました。どこかの国の指導者は、最初にタカを括っていたらその国は最悪の事態となりました。早々にロックダウンしたところは終息傾向が早まりました。 (さらに…)

新型コロナ 整骨院スタッフでも感染発生

新型コロナ 整骨院スタッフでも感染発生

2020.05.10

長野市長も来院で濃厚接触

長崎県佐世保市内でグループ展開している整骨院において、スタッフが新型コロナウイルスに感染していることが4月17日に判明した。18日には、 (さらに…)

柔整の施術管理者研修中止で特例

柔整の施術管理者研修中止で特例

2020.05.10

代替開催検討も見通し立たず

厚労省は4月21日、柔整療養費の施術管理者研修受講予定者への特例について事務連絡を発出した。新型コロナウイルス感染症の影響により、5月以降の施術管理者研修の実施・申込みが中止されていることを受けた特例措置。

申込みの受付後に開催が中止された5月・6月の施術管理者研修については、 (さらに…)