鍼灸マ都師会 講習会 『中国の気・日本の気』テーマに

2022.09.26

松田氏「気の思想は鍼灸術の核心」

東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師会(森井貴司会長、都師会)が7月31日、講習会『中国の気・日本の気―鍼灸思想の基礎づけのために』を都内の会場とオンラインでハイブリッド開催した。10月下旬に、創立50周年を記念して開かれる日本伝統鍼灸学会東京大会のプレ企画として催された。 (さらに…)

鍼灸マ都師会 講習会 『中国の気・日本の気』テーマに

鍼灸マ都師会 講習会 『中国の気・日本の気』テーマに

2022.09.26

松田氏「気の思想は鍼灸術の核心」

東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師会(森井貴司会長、都師会)が7月31日、講習会『中国の気・日本の気―鍼灸思想の基礎づけのために』を都内の会場とオンラインでハイブリッド開催した。10月下旬に、創立50周年を記念して開かれる日本伝統鍼灸学会東京大会のプレ企画として催された。 (さらに…)

日本AT学会の第11回学術大会「アスレティックトレーニング学の進む道」テーマに

日本AT学会の第11回学術大会「アスレティックトレーニング学の進む道」テーマに

2022.09.09

「暗黙知→実践知」で新たな知を

一般社団法人日本アスレティックトレーニング学会(広瀬統一代表理事)の第11回学術大会が、7月17日から8月7日までオンラインで開催された。大会テーマは『アスレティックトレーニング学の進む道』。 (さらに…)

【無料レポート】鍼灸学会Tokyo第2回学術研修会 刺鍼部位としての筋硬結とFascia:触診とエコーから探る

【無料レポート】鍼灸学会Tokyo第2回学術研修会 刺鍼部位としての筋硬結とFascia:触診とエコーから探る

2022.09.05

経絡とFascia

鍼灸学会Tokyo(山田勝弘会長)の 令和4年度第2回学術研修会が7月3日、オンラインで開催された。

『エコーと局所解剖・生理学から見た筋硬結とFascia』と題して、須田万勢氏(諏訪中央病院リウマチ・膠原病内科医長)が講演した。須田氏は、筋膜性疼痛に対し、エコーを用いてFascia(ファシア:膜・筋膜)に生理食塩水を注射して元の状態に復元させて痛みやこり等の症状を改善する、ハイドロリリース(筋膜リリース)を臨床で実践している。

経絡とファシアを比較して、▽経絡は「気」、ファシアは「電気」の通り道、▽経絡は五臓六腑と四肢の「連絡網」、ファシアは臓器を繋ぐ「結合組織」、▽経絡は当たると「響く」感じがする、ファシアはリリース中に「効く」感じがする、▽経絡は決められた通路を通る「線」、ファシアは膜によって隔てられた層がある「面」と解説。

鍼灸は直接、神経を刺鍼していないのに、線(面)状に響き感が得られ、症状が改善するのは、生理学的に情報伝達の機能を持った一本の線維としての見えない神経があるとした。ファシア内のC繊維は刺激に対する閾値が高く、筋肉が深くて重い痛みを感じるのに対し、ファシアは鋭い痛みを感じると考えられると説いた。刺鍼は、ファシア内の刺激受容器にアクセスする行為と分析した。

超音波エラストグラフィーの可能性

鍼灸師の林健太朗氏(東京大学医学部附属病院リハビリテーション部鍼灸部門)は、主に肩こり自覚者を対象としたエコーによる超音波エラストグラフィーの可能性と、鍼灸の効果について講演した。

あはき師の臨床・教育現場の重要な課題として、触診による筋肉の硬さの判定は施術者の主観によって一致せず、押し込み式組織硬度計では筋肉のみの硬度を示すことができないことを挙げた。それを踏まえて、超音波画像診断装置により組織の硬さを評価する「超音波エラストグラフィー」による評価を報告した。異なる3姿勢で計測を実施した結果、測定部位が直線となる姿勢での測定はStrain Ratio(SR歪み比)の信頼性が向上するとして、触診は筋肉以外の組織の影響も受けている可能性を示した。

また、肩こりの自覚症状の有無や程度は、筋肉の硬さだけでは説明しきれないとした。自覚症状と関連する組織は何か、刺鍼による肩こりの自覚症状の軽減はどのような組織への影響に由来するのかを明らかにすれば、触診による評価、刺入深度選択、刺鍼目標となる組織の選択の根拠の一つとなると述べた。

第30回日本刺絡学会学術大会 業権守る学会の歩みを回顧

第30回日本刺絡学会学術大会 業権守る学会の歩みを回顧

2022.08.10

複数回の摘発を経て政府回答へ

日本刺絡学会の第30回学術大会が6月26日、タワーホール船堀(東京都江戸川区)で開催された。

楠本淳副会長の会頭講演では、同会と刺絡鍼法の歴史が振り返られた。発足の契機とされたのは昭和62年8月、当時の栃木県鍼灸師会会長・福島慎氏が「三稜鍼での瀉血治療は医師法違反」と家宅捜索を受け、書類送検された事件。検察は「血を一滴でも取れば医師法違反」と罰金の支払いを求めたが、福島氏は拒否し鍼灸師の業務範囲だとして裁判で争う姿勢を示した。こうした問題に対処し、業権を擁護すべく、昭和63年に全国刺絡問題懇話会準備会が立ち上がったと述べた。同年「福島事件」が不起訴となった後も刺絡の研究・啓蒙活動を続け、平成4年に懇話会として正式に設立、平成6年に現在の学会名と改め、平成8年には『刺絡鍼法マニュアル』を発行した。 (さらに…)

北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部 『はじめての東洋医学歴史講座』

北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部 『はじめての東洋医学歴史講座』

2022.08.10

初回は「中国古代古典編」、今後近代までシリーズで

北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部の第1回『はじめての東洋医学歴史講座』が6月19日、オンラインで開催された。

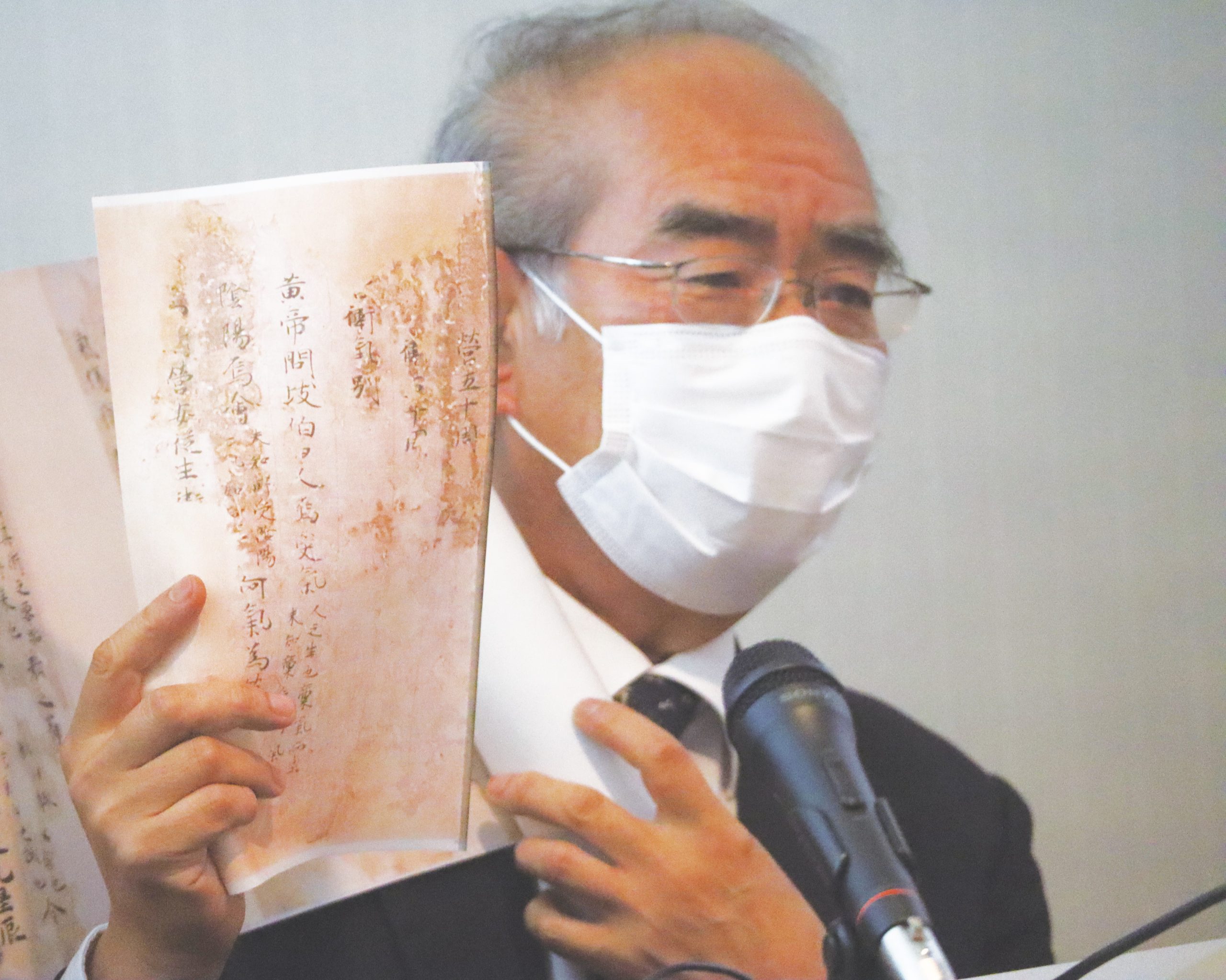

天野陽介氏(北里大学客員研究員) が『中国医古典概論(古代~唐)』と題して、中国の古代から唐の時代までの主だった医学書などを取り上げた。 (さらに…)

【無料レポート】JSSPOT北海道支部オンライン研修会 柔整師の業務範囲とは?

【無料レポート】JSSPOT北海道支部オンライン研修会 柔整師の業務範囲とは?

2022.08.04

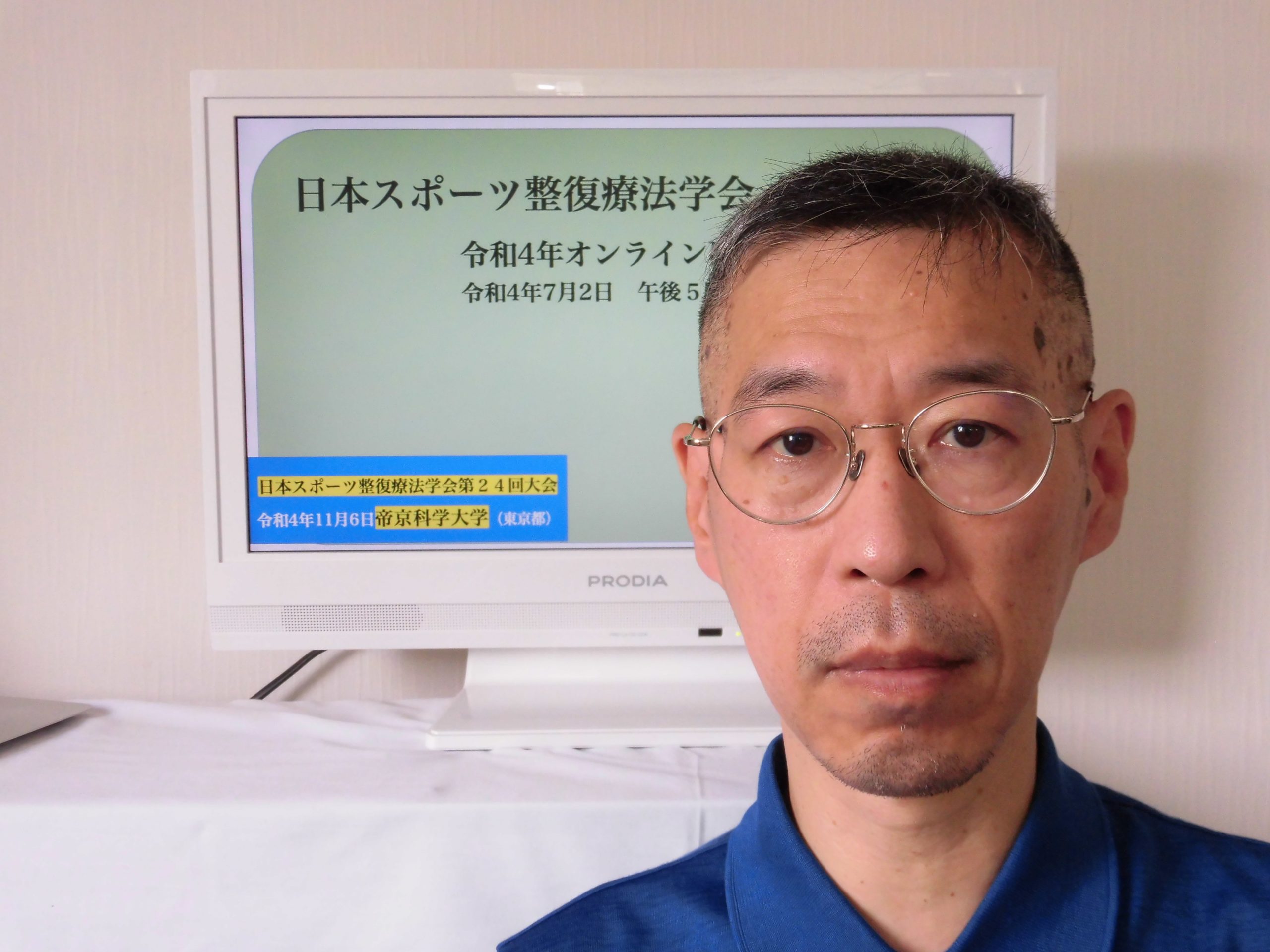

日本スポーツ整復療法学会(JSSPOT)北海道支部のオンライン研修会が7月2日、「教育講座―柔道整復師の業務範囲の法学的検討」と題して開催された。講師は同学会理事・北海道支部長の小野寺恒己氏が務め、過去の国会答弁、判例、行政解釈などをもとに柔整師の業務範囲について自説を交えて解説した。

柔道整復師の業務範囲の法学的検討

まず柔道整復師法において、その業務範囲の定義がされていない点を指摘。その上で、柔整師法案に係る提案理由説明(昭和45年)や長野地方裁判所松本支部の判例(昭和47年)を持ち出し、骨折・脱臼の非観血的徒手整復を含めた、打撲・捻挫などの負傷は明確に認めており、脱臼・骨折については応急手当時をのぞき、医師の同意がない限り患部に対する施術は許されないとしていると説明した。

一方で、平成4年厚生省健康政策局医事課に対する照会では、業務の特色を生かして骨折・脱臼・捻挫・打撲にいたらない状態に対して手技等の施術を行うことは差し支えないとしており、小野寺氏は両件により業務範囲の定義をなしていると説いた。そのほか、診療の補助は業務範囲外とされているものの社会保障制度上、これについては運動療法機能訓練技能認定試験の合格または運動器リハビリテーションセラピスト研修の受講をすれば診療・介護報酬の算定要因として認められると説明。

また、業務範囲内であれば、保険診療の扱いとなり、範囲外(業務の特性を生かした施術)は自費施術の扱いになるとの分類が可能と付け加えた。

続けて小野寺氏はX線撮影と超音波画像診断についても解説。X線撮影においては、医師・歯科医師の指示が必須であるため、たとえ柔整師本人が診療放射線技師免許を有していようとも、施術所での撮影は当然許されない。超音波画像診断については、非侵襲性のため柔整師にも認められているが、消化器等の医科診療範囲の観察は禁忌であると説明した。

公的解釈と現場の乖離に懸念

小野寺氏は柔道整復における公的な解釈と現場の実情に乖離があると指摘。一般通念として柔道整復による施術と考えうる場合でも、法律による定義がなされていないため、事実や責任の所在がうやむやになっているといえ、学会等での闊達な議論を呼びかけた。

【無料レポート】富山鍼灸学会学術講習会 副鼻腔炎への鍼灸的アプローチ

【無料レポート】富山鍼灸学会学術講習会 副鼻腔炎への鍼灸的アプローチ

2022.07.27

富山鍼灸学会の学術講習会が7月3日、「副鼻腔炎の鍼灸治療」と題してオンラインで開催された。講師はハチドリ鍼灸院・院長の林由紀子氏。林氏はコロナ禍を機にセルフケアの動画を多数Web上にアップロード(副鼻腔炎を対象とした鼻づまり改善)。評判を聞きつけた患者が多く来院し、現在、患者の9割程度が副鼻腔炎の治療目的と話した。

副鼻腔の手術を控えた80歳代女性の症例

副鼻腔炎の主訴は鼻閉、喀痰、後鼻漏が多く、炎症箇所によっては、額や頬などに痛みが出る場合が少なくないと説明。副鼻腔の手術を控えた80歳代女性の症例では後鼻漏、右頬・額の痛みを主訴とし、後鼻漏による入眠障害が顕著であった。

上星、印堂、迎香、足三里、復溜、豊隆に刺鍼し、上腹部の冷えには箱灸を実施。1カ月後に痰が低粘度・透明になり、仰向け時の後鼻漏も改善、2カ月後に呼吸器科でCTを撮影したところ、鼻腔・副鼻腔間の自然口に大きな改善が見られたため、手術をせずに経過観察となった。

林氏は、その後、同患者の紹介で、彼女のかかりつけ呼吸器科医と繋がりができ、医科との連携が可能になり、病状に応じて患者のやり取りを行うようになったと話した。

好酸球性副鼻腔炎と低位舌

近年の傾向として、好酸球性副鼻腔炎の患者が増えてきたと言及。難病指定で鼻茸の多発により嗅覚障害や喘息を伴うことが多く、鼻茸を取り除くための投薬・手術、症状の一時的な改善、鼻茸の再発、再び投薬・手術、と反復を繰り返すと説明。

難治性のため、医科と協力して、ステロイド吸入を減らす、などの目指すゴール地点を患者ごとに決めて治療に臨むことが望ましいと述べた。

また、副鼻腔炎に関連して、低位舌についても取り上げた。副鼻腔炎等が原因で鼻呼吸が困難になり口呼吸になると、開口が続くため舌の位置が下がり、鼻腔が閉じて鼻が通っていても鼻呼吸がしにくくなると説明。これにより慢性的な口呼吸となり、やがて低位舌になると続けた。

本来、頭は舌によって上顎を持ち上げることで支えられているが、低位舌ではその支えが弱く、上下顎を食いしばることでこれを補おうとするため、耳への負担や頭痛等の原因になりうるとした。

低位舌改善のアプローチとして、口周囲・口腔内のマッサージや舌運動によるセルフケアについても紹介した。

患者利益のためにも複数で診ることが重要

最後に、自身の状態を十分に理解しないまま、処方された薬を飲み続けている患者が意外なくらい多くいる一方、自己判断で過激なセルフケアや勝手な服薬停止をする患者もいると訴えた。

患者利益のためにも一方的な施術・治療ではなく、病状や施術意図の解説、食養生に関する指導のほか、病状に応じて医科への紹介など、一人の患者を鍼灸・医科・漢方などの複数で診ることの重要性を説いた。

日本小児はり学会 第10回特別講習会 「夜尿症」テーマに

日本小児はり学会 第10回特別講習会 「夜尿症」テーマに

2022.07.25

ガイドライン踏まえた治療を

日本小児はり学会の第10回特別講習会が6月12日、オンラインで開催された。

日本夜尿症学会が5年振りに改訂した『夜尿症診療ガイドライン2021』を踏まえて、鍼灸師の本城久司氏(アイスリーメディカル株式会社統合医療教育研究センター長、京都府立医科大学大学院泌尿器外科学客員講師)が講演した。 (さらに…)

全日第71回東京大会 シンポジウム「腰痛に対する鍼灸治療の展望」

全日第71回東京大会 シンポジウム「腰痛に対する鍼灸治療の展望」

2022.07.25

NRS変化率、患者満足度に直結

6月上旬に開催した全日本鍼灸学会の第71回東京大会では、『腰痛に対する鍼灸治療の展望』をテーマとしたシンポジウムが開かれた。シンポジストは4人で、宝塚医療大学鍼灸学科の井上基浩氏、日本鍼灸理療専門学校付属鍼灸院の菊池友和氏、筑波技術大学保健学科鍼灸学専攻の近藤宏氏が登壇、埼玉医科大学理学療法学科の赤坂清和氏はリモートで参加した。 (さらに…)

今日の一冊 食養生の知恵 薬膳食典 食物性味表

今日の一冊 食養生の知恵 薬膳食典 食物性味表

2022.07.25

食養生の知恵

薬膳食典 食物性味表

日本中医食養学会 編著

日本中医食養学会 4,400円

2006年初版発行から構築した知識を踏まえリニューアルした最新版。薬膳とは、中国伝統医学理論に基づく食材を選び、時には中薬を配合し、調理する食事。食事により「気」を充実させるという考えから美味しさも重視する。本書は、性味や効能、栄養素、機能成分などを紹介し、食物を薬膳学と現代栄養学の両面から検証できる構成になっている。薬膳の基礎知識や中薬の効能一覧、食物の効能別分類などもある。目的に合う食材を多角的に探せるため、日常の献立づくりはもちろん、いざという時も頼りになる一冊。

全日、2020年度と2021年度の「高木賞」

全日、2020年度と2021年度の「高木賞」

2022.07.22

全日本鍼灸学会は6月4日、会員の優秀な研究業績を讃える「高木賞」の授賞式を第71回学術大会東京大会内で行った。昨年の福岡大会がオンライン開催だったため、2020年度と2021年度を併せて表彰。

2020年度の高木賞奨励賞を受賞したのは、向ありさ氏(東京有明医療大学大学院博士後期課程修了)らで、「企業就労者の身体的・精神的疲労感に対する鍼灸治療と円皮鍼治療の比較-ランダム化比較試験-」が受賞論文として選ばれた。

また、2021年度の高木賞奨励賞は、田中恵氏(市立砺波総合病院 東洋医学科)らの「入院中の切迫早産妊婦に骨盤位の鍼灸治療を行った3症例」と、堀部豪氏ら(埼玉医科大学東洋医学科)の「急性期末梢性顔面神経麻痺に対する鍼治療の症例集積」が受賞した。

全日 第71回学術大会 「現代医療における鍼灸」テーマに

全日 第71回学術大会 「現代医療における鍼灸」テーマに

2022.07.10

日々の研究と臨床の継続を大切に

公益社団法人全日本鍼灸学会(若山育郎会長、全日)の第71回学術大会が6月3日からの3日間、東京有明医療大学と有明ガーデンコンファレンスセンター(ともに東京都江東区)で開かれた。3年ぶりの対面開催となった。

同大学保健医療学部鍼灸学科教授の坂井友実氏が、『現代医療における鍼灸の役割―頸部神経根症を中心として』と題して会頭講演を行った。頸椎症の病型と障害域を踏まえた上で、41例の鍼灸治療例を報告。鍼灸の強みとして、病変部近傍への組織選択的なアプローチができる点や、現代医学的な治療と併用できる点などを改めて強調した。 (さらに…)

福島県鍼灸師会主催 鈴木雅雄氏、教授就任記念講演

福島県鍼灸師会主催 鈴木雅雄氏、教授就任記念講演

2022.06.10

鍼灸研修プログラム、地域医療の中で

鍼灸師の鈴木雅雄氏が福島県立医科大学会津医療センター付属研究所の教授に就任したことを受け、一般社団法人福島県鍼灸師会主催の記念講演が4月24日、開催された。郡山市民プラザ(福島県郡山市)とオンラインのハイブリッド開催で、参加費無料の県民公開講座。

鈴木氏は、世界的医学系臨床雑誌『JAMA Internal Medicine』に平成24年5月、掲載されたCOPD患者の労作時呼吸困難への鍼治療の有効性を示す論文で、研究チームに参加していたことで知られる。平成25年からは同センターの准教授に就いていた。 (さらに…)

鍼灸学会Tokyo第1回 学術研修会 パーキンソン病の鍼灸臨床テーマに

鍼灸学会Tokyo第1回 学術研修会 パーキンソン病の鍼灸臨床テーマに

2022.06.10

鍼灸と、姿勢・歩行・発声で

鍼灸学会Tokyo令和4年度第1回学術研修会が4月17日、オンラインで開催された。

「パーキンソン病の鍼灸臨床」と題して、金井正博氏(公益社団法人全日本鍼灸学会参与、木更津杏林堂院長)が講演した。中脳の黒質と呼ばれる場所にあるドパミン神経細胞の変性を主体とする進行性変成疾患であるパーキンソン病(PD)は、症状を緩和するには薬物療法が一般的であるが、薬を飲み続けても症状は進み、副作用のリスクが高くなるとされている。 (さらに…)

日東医の第47回学術大会 世界の鍼灸有害事象レビュー

日東医の第47回学術大会 世界の鍼灸有害事象レビュー

2022.05.25

「胸・背の置鍼中にタオルや毛布掛けない」など

日本東洋医学系物理療法学会(日東医)の第47回学術大会が3月5日、6日、オンラインで開催された。

特別講演『あはき臨床の安全管理と感染対策』では、東京有明医療大学保健医療学部の菅原正秋氏が登壇した。令和3年9月、BMJ(British Medical Journal、イギリス医師会雑誌)に発表された『鍼治療に関連した有害事象についてのシステマテックレビュー&メタアナリシス』を紹介。 (さらに…)

あはき団体、3月の折鍼事故を受けて緊急声明

あはき団体、3月の折鍼事故を受けて緊急声明

2022.05.17

あはきの業団・学会で構成される鍼灸医療安全性連絡協議会が、3月に発生したプロ野球選手の折鍼事故を受けて、「折鍼に対する注意喚起と予防策」に関する共同声明を発表した。

4月27日付で出された声明では、3月22日に生じたプロ野球投手への鍼施術による折鍼事故について詳細な経緯が報告され、注意喚起として今後の予防策を提示している。

今回の事故で生じた抜鍼困難な状況では、「施術者は、筋層内に鍼がある状態では、強い筋収縮を誘発するような手技や四肢・体幹の関節運動を行わせる手技は控える」などと注意を促している。また、▽必ず賠償責任保険に加入しておくこと、▽危機管理対策マニュアルを作成し、事故後の対応をシミュレーションしておく、といった鍼灸のリスクマネジメントにも言及している。

鍼灸医療安全性連絡協議会では、日本鍼灸師会、全日本鍼灸マッサージ師会、日本理療科教員連盟、東洋療法学校協会、全日本鍼灸学会の5団体からなる組織で、「今回のような重篤な有害事象が発生した場合に、鍼灸師全体に情報の共有・周知が可能となるようなシステム作りを進めてたい」としている。

全日本鍼灸学会HP「折鍼に対する注意喚起と予防策に関する共同声明」

レポート 第7回経絡経穴研究会が開催される!

レポート 第7回経絡経穴研究会が開催される!

2022.04.25

教育・臨床・調査研究からみた経穴

日本経絡経穴研究会主催の第7回研究会(全日本鍼灸学会認定指定研修C講座)が2年ぶりにリモートで開催された。

日本経絡経穴研究会は、経穴部位の国際標準化を担った第二次日本経穴委員会(2012年3月に活動終了)の活動を引き継ぐかたちで発足し、経穴部位の国際標準化の見直しや『新版経絡経穴概論』の改訂協力などに加え、年に一回経絡経穴研究会を開催し、その記録集を発行してきた。コロナ禍で延期が続いていたが、2022年3月6日(日)にリモート開催が実現し、教育・臨床・調査研究からみた経穴をテーマに3講演が行われた。リモートの利点を活かし、北は北海道、南は熊本からの参加があった。 (さらに…)

日本歯科東洋医学会 学術研修会 歯科医の鍼灸練習、報告さまざま

日本歯科東洋医学会 学術研修会 歯科医の鍼灸練習、報告さまざま

2022.04.10

「工具操作のクセ」も

日本歯科東洋医学会の2021年度学術研修会が2月中旬から3月にかけて、鶴見大学会館(横浜市鶴見区)及びオンラインでハイブリッド開催された。同会は歯科治療における東洋医学的観点を研究するための医学会で、会員資格は歯科医師・医師・薬剤師・鍼灸師等の医療関係者。

研究発表では、経穴の概要や反応点の探し方、揉捻法についてなど刺鍼の手順を1から解説した認定医の中村泰規氏をはじめ、多くの演者らが、歯科医師の目線から鍼灸を練習する意義や手法について検討を行った。

英保武志氏の講演は『自分の身体で鍼の打ち方を練習する方法』について。まずは鍼枕の代用品として潰したトイレットペーパーのロールを使用し、マジックで鍼点を描いて刺鍼の練習をしたと動画付きで紹介し、歯科医独自のクセとして (さらに…)

大阪府鍼灸マッサージ師会の生涯研修会 フレイル進行抑制、鍼灸併用で

大阪府鍼灸マッサージ師会の生涯研修会 フレイル進行抑制、鍼灸併用で

2022.03.25

鍼灸マの役割、「介護予防の先」に

公益社団法人大阪府鍼灸マッサージ師会の令和3年度生涯研修会が1月23日、大阪府鍼灸マッサージ会館(大阪市阿倍野区)及びオンラインでハイブリッド開催された。

講座『介護予防と鍼灸』では、同師会理事の古田高征氏(履正社医療スポーツ専門学校教員)が講師を務めた。鍼灸単独の介入ではなく運動指導に加えての施術で、フレイルの進行防止などに対する効果を期待しているとして、運動教室での鍼灸施術実践例を紹介。大阪市淀川区での介護予防教室では、12名の参加者を鍼施術希望群5名と非施術群7名に分け、 (さらに…)

埼玉鍼灸学会 令和3年度第2回認定指定C講座 触圧刺激の影響、実験で

埼玉鍼灸学会 令和3年度第2回認定指定C講座 触圧刺激の影響、実験で

2022.03.10

脳を介し、交感神経に由来

埼玉鍼灸学会の認定指定講座が1月23日、「接触鍼」をテーマにオンライン開催された。

『触圧刺激が自律機能へおよぼす影響』について、黒澤美枝子氏(国際科学振興財団バイオ研究所、元国際医療福祉大学教授)が登壇した。ヒトでの実験では8~10℃程度の冷水に手を浸けて寒冷昇圧を生じさせた状態で、背中に触圧刺激を加えつつ血圧を測定し、降圧効果を確認。 (さらに…)