厚労省、令和4年度料金改定の疑義解釈資料(Q&A)も併せて発出

2022.06.10

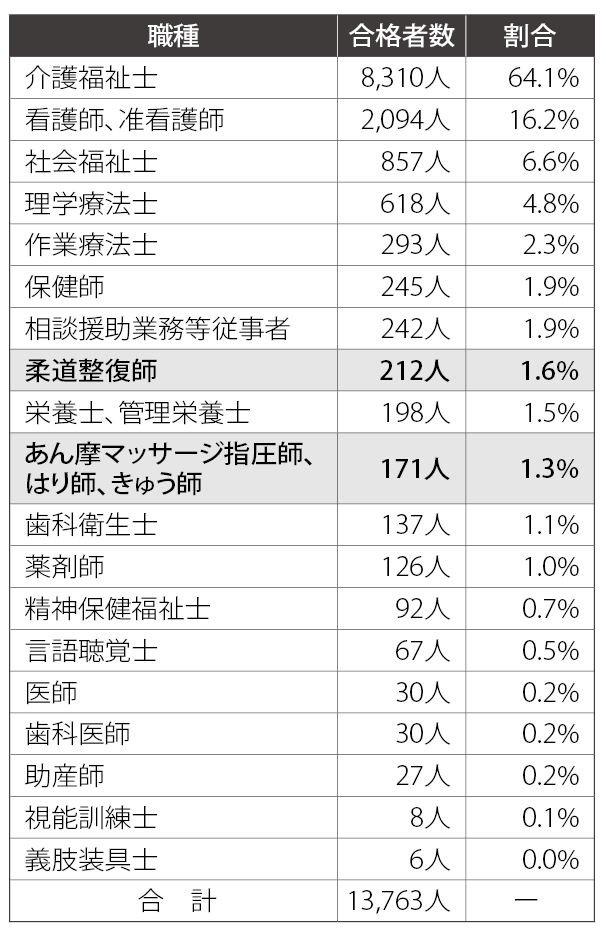

柔整・あはき療養費令和4年度料金改定について、厚労省は5月末付の関係通知と併せて、疑義解釈資料(Q&A)も発出している。主な内容を以下で掲載する。あはきは、過去のQ&A(平成30年12月27日事務連絡)を改正する形をとっているため、下線部分が変更箇所となる。

●柔整療養費

【明細書発行体制加算関係】

問1

明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所においては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付することとされたが、「常勤職員」とは、どのような者を指すのか。

答

「常勤職員」とは、原則として各施術所で作成する就業規則において定められた勤務時間※の全てを勤務する者を指すものである。なお、柔道整復師に限らず、事務職員等も含むものである。

※就業規則を作成していない場合は、各施術所の一般的な労働者の労働契約における勤務時間

問2

明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所においては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付することとされたが、「正当な理由」とは何か。 (さらに…)