柔整療養費 施術管理者の要件追加、厚労省が通知 実務経験と研修受講、4月より

2018.01.25

新卒者は特例あり、既卒者は扱い示されず

柔整師が療養費の受領委任を取り扱う施術管理者になる場合の要件として、4月1日以降、実務経験と研修の受講が義務付けられることになった。1月16日付の厚労省通知で協定・契約が一部改正された。 (さらに…)

柔整療養費 施術管理者の要件追加、厚労省が通知 実務経験と研修受講、4月より

柔整療養費 施術管理者の要件追加、厚労省が通知 実務経験と研修受講、4月より

2018.01.25

新卒者は特例あり、既卒者は扱い示されず

柔整師が療養費の受領委任を取り扱う施術管理者になる場合の要件として、4月1日以降、実務経験と研修の受講が義務付けられることになった。1月16日付の厚労省通知で協定・契約が一部改正された。 (さらに…)

柔整療養費の「施術管理者の新要件」に関する通知等(要旨)

柔整療養費の「施術管理者の新要件」に関する通知等(要旨)

2018.01.25

柔整療養費の受領委任を取り扱う施術管理者に関する要件が、1月16日付の厚労省通知等により一部改正された。4月1日より適用。改正内容の要旨は次の通り。(前ページ参照) (さらに…)

『医療は国民のために』240 「施術管理者」にならなくとも柔整療養費を代理受領?

『医療は国民のために』240 「施術管理者」にならなくとも柔整療養費を代理受領?

2018.01.25

柔整療養費の適正化と銘打って、保険請求できる柔整師を大幅に抑制するために、「実務経験」と「研修の受講」を施術管理者になるための要件に加えるとする厚労省通知が発出された。当然、この2つの新要件をクリアできなければ受領委任の取り扱いができず、私から見れば、単に柔整療養費の抑制を狙った方策としか考えられない。しかし、受領委任の取り扱いについて詳細に検討してみると、必ずしも施術管理者にならなくとも「代理受領」で従来通り保険請求できると考えられなくもない。 (さらに…)

平成27年度の療養費推計値 柔整3,789億円、4年連続減

平成27年度の療養費推計値 柔整3,789億円、4年連続減

2018.01.25

鍼灸394億円、マッサージ700億円

厚生労働省はこのほど、平成27年度の柔道整復、はり・きゅう、マッサージの療養費推計値(医療保険分)を公表した。 (さらに…)

第19回日本スポーツ整復療法学会大会 シンポジウム『スポーツ整復療法学の明日』

第19回日本スポーツ整復療法学会大会 シンポジウム『スポーツ整復療法学の明日』

2018.01.25

谷口氏「保険に頼らない柔整師像を」

伊藤氏「鍼灸師の役割はコンディショニング」

日本スポーツ整復療法学会の第19回大会が昨年12月9日、10日、明治東洋医学院専門学校(大阪府吹田市)で開催された。

大会特別シンポジウム『スポーツ整復療法学の明日』では、学校法人明治東洋医学院理事長の谷口和彦氏が「教育」、明治国際医療大学鍼灸学部教授の伊藤和憲氏が「鍼灸」、同大学保健医療学部救急救命学科准教授の植田広樹氏が「救急」と、三つの立場から講演が行われた。 (さらに…)

柔整3施術所、同一開設者か 受領委任取扱い中止・中止相当

柔整3施術所、同一開設者か 受領委任取扱い中止・中止相当

2018.01.25

関東信越厚生局は昨年12月23日付で、柔整療養費を扱う三つの施術所の施術管理者について、柔道整復施術療養費の受領委任取扱いの中止・中止相当を決定した。処分を受けた施術管理者は (さらに…)

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』84 日本スポーツ医科学学会を応援!

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』84 日本スポーツ医科学学会を応援!

2018.01.25

1月21日、一般社団法人日本スポーツ医科学学会(笹川隆人会長)が発足し、第1回東京大会が開催されました。麻生太郎副総理から祝電が届くなど、前途洋々としたスタートでした。私は、医療連携の関係で登壇させていただきました。 (さらに…)

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』154 膝損傷の超音波観察

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』154 膝損傷の超音波観察

2018.01.25

田中 正樹(筋・骨格画像研究会)

臨床において、膝周囲は病変の頻度の高い部位である。軟部組織が薄い場所なので、外見所見や触診は比較的易しいが、超音波画像観察装置(エコー)を使えば、細部にわたって、より明確に病変を認識することができる。今回は、膝関節水腫の貯溜について報告する。 (さらに…)

東方医学会 「医鍼薬地域連携研究会」旗揚げ

東方医学会 「医鍼薬地域連携研究会」旗揚げ

2018.01.25

医師と鍼灸師との地域連携を模索

医師(医院)と鍼灸師(鍼灸院)との地域連携の実現に向け、一般財団法人東方医療振興財団(日本東方医学会)が昨年より取り組みを始めている。連携に当たっての課題や今後の展望について、昨年10月より医師、歯科医師、鍼灸師らに参加を呼びかけ、議論を行っている。昨年12月6日に帝京平成大学(東京都豊島区)で行われた2回目の話し合いでは、冒頭に同財団の上馬塲和夫理事長から「医鍼薬地域連携研究会」を正式名称とすることが発表された。「かかりつけ薬局」制度に伴い、患者の服薬情報が一元化される薬局(薬剤師)との連携も念頭に入れた名称であると述べられた。 (さらに…)

Q&A『上田がお答えいたします』 継続理由・状態記入書による返戻は許されない

Q&A『上田がお答えいたします』 継続理由・状態記入書による返戻は許されない

2018.01.25

Q.

『1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書』を添付して療養費支給申請をしたのですが、返戻されてしまいました。返戻理由には「記載内容が適切ではないと判断いたします」とあるだけで、具体的な説明がありません。必要事項はしっかりと記入したのに、これ以上どうしろというのでしょうか。

A.

あなたは継続理由・状態記入書に必要事項を全て記載したわけですよね。にもかかわらず、「記載内容が適切ではない」との理由で返戻されたとのこと。おっしゃる通り、返戻理由には具体性が必要です。 (さらに…)

連載『食養生の物語』56 ショウガの応用

連載『食養生の物語』56 ショウガの応用

2018.01.25

鍋物の美味しい冬、薬味におろしショウガを使うと、一段と心身が温まります。ただ、最近、患者さんから「生姜紅茶をずっと飲んでいるのに、冷えが解消されない」という相談を立て続けに受けました。どんなに良いと思えるものでも、効果がない時は疑ってみる。治療であれ養生であれ、忘れてはならないことです。

確かにショウガには、身体を温め、細胞の新陳代謝を促し、免疫力を上げる作用があると確認されています。 (さらに…)

連載『アロマテラピーをたずねて』92 クレイセラピーで痛みが改善

連載『アロマテラピーをたずねて』92 クレイセラピーで痛みが改善

2018.01.25

この数年、年内に全ての年賀状を書き終えることができず、お正月休みにテレビを見ながら残りを書くのが恒例になってしまいました。パソコンで簡単に済ませることはできるのですが、せめて宛名書きだけでも手書きでやろうと決めているので、筆ペンを握り締める右手の指先に負担がかかり、時間とともに痛みまで出てきます。おまけにメールで頂く新年のメッセージも年々増え、ライン・フェイスブックの「いいね!」やインスタへの入力にも気が急いて、右肩と右手の痛みがどんどんひどくなっていきます。数年前の交通事故の後遺症で頸椎の不具合がずっと続いていることもあって、いつもオリジナルブレンドの特製オイルを患部に塗布して何とか鎮めています。身体機能の低下は仕方がないことと半ばあきらめてはいるものの痛みは苦手なので、1月4日に鍼灸、8日にクレイセラピーのお世話になりました。 (さらに…)

『ちょっと、おじゃまします』 ~自分が治すか、患者さんの力か~ 兵庫県宝塚市<LEO整骨院>

『ちょっと、おじゃまします』 ~自分が治すか、患者さんの力か~ 兵庫県宝塚市<LEO整骨院>

2018.01.25

一度は就職するも、「自分で全ての責任を負う仕事がしたい」と柔整師の道を選んだ森﨑先生。手技と高周波による物療の二本柱で、生まれ育った宝塚の患者さんと向き合っています。 (さらに…)

今日の一冊 カロリー制限の大罪

今日の一冊 カロリー制限の大罪

2018.01.25

カロリー制限の大罪

山田 悟 著

幻冬舎新書 864円

たった2年のカロリー制限で骨密度の低下や貧血、筋肉量の減少などが起こる。非肥満の糖尿病患者にはカロリー制限は必要無い。カロリー制限にはアンチエイジング効果は無い――カロリー制限は健康に最良であるという「神話」は近年の研究によって崩れてきたと、北里研究所病院糖尿病センター長である著者は指摘。代わりに、糖質を制限する「ロカボ」を推奨している。「脳のために甘いものを」という考えは迷信である、といった糖質の「真実」にも触れ、美味しく、楽しく続けられるロカボ食について解説する。

編集後記

編集後記

2018.01.25

▽ボーカル・ギター・ベース・ドラムに三味線・琴・尺八・和太鼓という編成の日本のバンド、『和楽器バンド』。最近ハマっていて、この号が出る頃に発売される新曲が楽しみです。和と洋が見事に共存している彼らの音楽は欧米でも絶賛されているとか。さて、今春のWHOの総会で、東洋医学の章が国際疾病分類に追加されます。名実ともに東洋医学が世界に認められたということですよね。日本ではかつての浮世絵や伝統的工芸品、アニメや漫画のように、海外で評価されたことをきっかけに芸術や文化が再評価される傾向があるようです。これを機に鍼灸の認知度も向上して受療率が高まり、ひいては医鍼連携も発展を遂げるのでは? その時、西洋医学と東洋医学がどんなハーモニーを奏でるのか、楽しみです。(前)

第17回あはき療養費検討専門委員会 日保連、社団外の団体として意見主張

第17回あはき療養費検討専門委員会 日保連、社団外の団体として意見主張

2018.01.10

明細書を施術ごと、出張専門の往療料認めない等

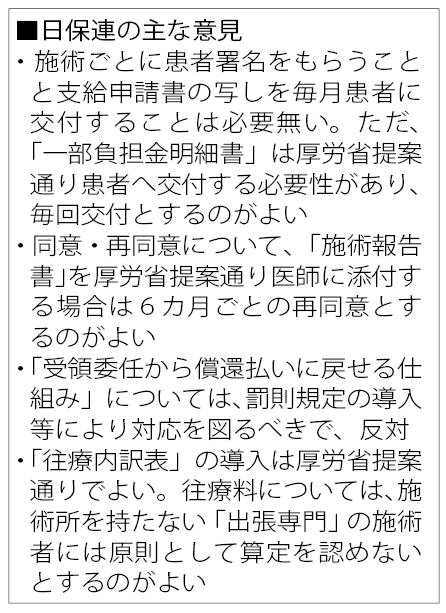

昨年12月27日、第17回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会が都内で開かれた。今回、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会(日保連、組合員7,600人)の理事長・吉田孝雄氏が参考人として呼ばれ、社団を中心とする業界側委員以外の「業界内の考え」が初めて述べられた。日保連の意見に対し、業界側委員が反対し、保険者側委員が理解を示すといった場面がみられた。

日保連が今回挙げたのは、昨年11月20日の前回会議で厚労省が提案した「あはき療養費の不正対策案」への意見で、「一部負担金明細書」、往療に関する見直しなど複数にわたる(下記参照)。 (さらに…)

あはき専門委員会で同意書様式を議論 第17回あはき療養費検討専門委員会で

あはき専門委員会で同意書様式を議論 第17回あはき療養費検討専門委員会で

2018.01.10

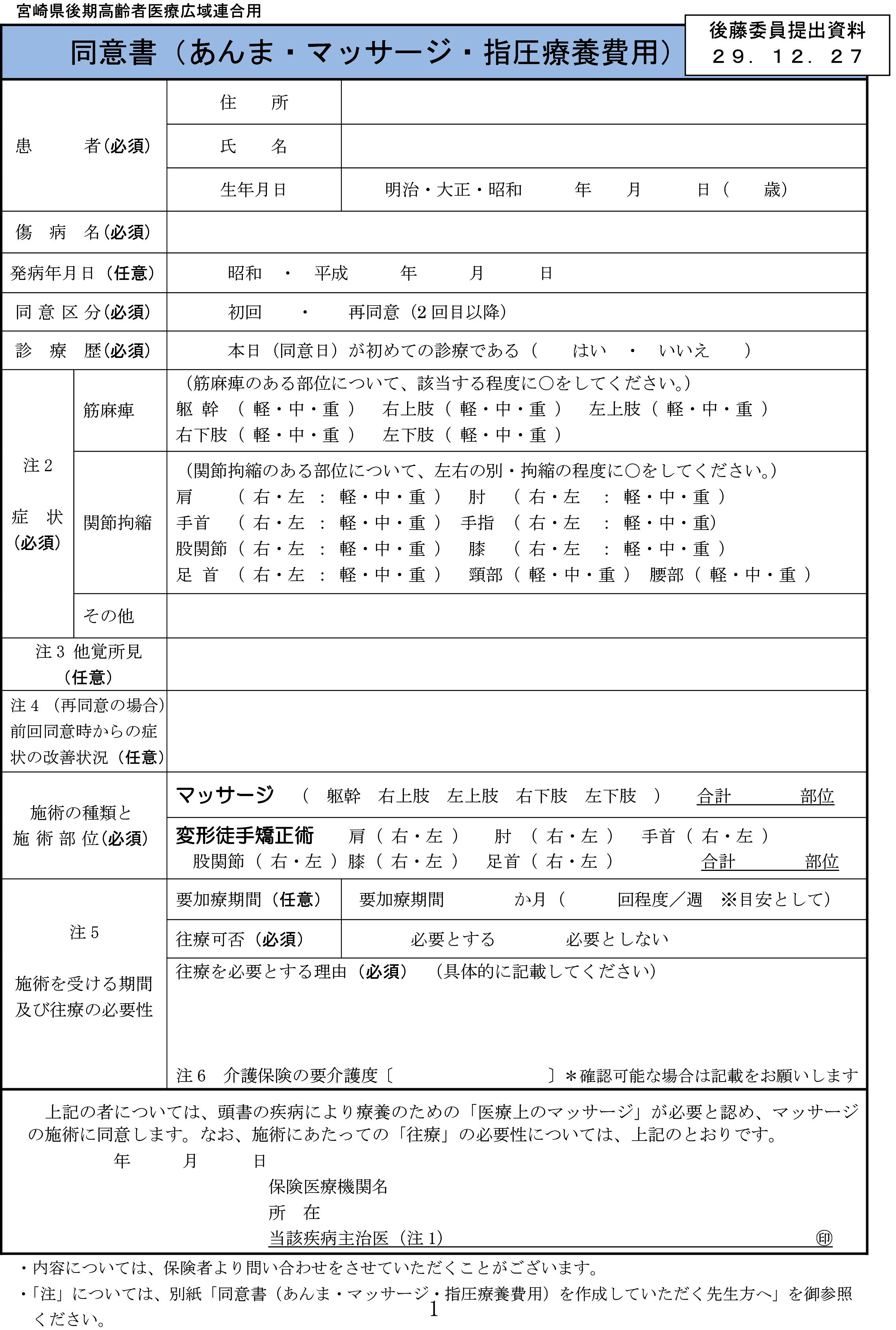

保険者・医師「詳細化が必要。診察日も」

あはき業界「同意書は指示書ではない」

昨年12月27日の第17回あはき療養費検討専門委員会では、保険者側から「同意書の詳細化」を求める意見が出された。宮崎県後期高齢者医療広域連合が同県下で使用している同意書様式(下図参照)が資料として提示され、提出者である東京都後期高齢者医療広域連合保険部保険課長の後藤邦正氏が、「現行通知で示されている様式では、症状の程度について記載する欄が無く、同意書のみで施術の必要性を判断するのが困難」と述べ、医師による医学的所見や症状、経緯などの欄を設けている宮崎県の例を取り入れるよう要望した。 (さらに…)

『医療は国民のために』239 医師との連携が困難であることを痛感する

『医療は国民のために』239 医師との連携が困難であることを痛感する

2018.01.10

鍼灸療養費での医師の同意に関して、初療の日から3月を経過した後の申請では、医師からの同意を得ていれば同意書の添付は省略してもいいし、確認は口頭でも電話でも良く、施術者が得ても患者が得てもいいといった取り扱いで進んできた。そのためか、地方の医師会などが会員医師に対して「同意はしないように」との指導を行っているのは周知の事実である。 (さらに…)

連載『先人に学ぶ柔道整復』七 嘉納治五郎(前編)

連載『先人に学ぶ柔道整復』七 嘉納治五郎(前編)

2018.01.10

柔道創始者の柔術・接骨との接点

今回から、講道館柔道の創始者として知られる嘉納治五郎に触れてみたいと思います。治五郎は講道館を創始する以前、天神真楊流柔術や起倒流柔術などの「古流柔術」を習っていました。天神真楊流柔術は現代の柔道整復術の源流の一つであるため、柔術修行の中での接骨との接点も少なくなかったといえます。 (さらに…)

日本臨床鍼灸懇話会の第56回全国集会 甲状腺疾患の鍼灸治療、テーマに

日本臨床鍼灸懇話会の第56回全国集会 甲状腺疾患の鍼灸治療、テーマに

2018.01.10

「頚部への局所治療も有効」

日本臨床鍼灸懇話会の第56回全国集会大阪大会が昨年11月25日、26日、森ノ宮医療学園専門学校(大阪市東成区)で、甲状腺疾患をメインテーマに開かれた。

関西医療大学教授の王財源氏が『「癭病」に対する中医鍼灸治療―伝統医学よりの考察』と題して特別講演を行った。 (さらに…)

1

1【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく

2026.01.09

2

2東京2025デフリンピックで東京都鍼灸師会が「はりケアステーション」を開設

2026.01.08

3

3『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』11 痛覚変調に対するアプローチ② 生活改善

2026.01.12

4

4『ちょっと、おじゃまします』フェスでSHIATSUを盛り上げる 神奈川県茅ヶ崎市<SHIATSU CAMP Chigasaki>

2026.01.07

5

5「所属や立場を越えて鍼灸発展を」、OMFES・日理工共催の「第1回日本伝統医学の未来推進フォーラム」

2025.12.26