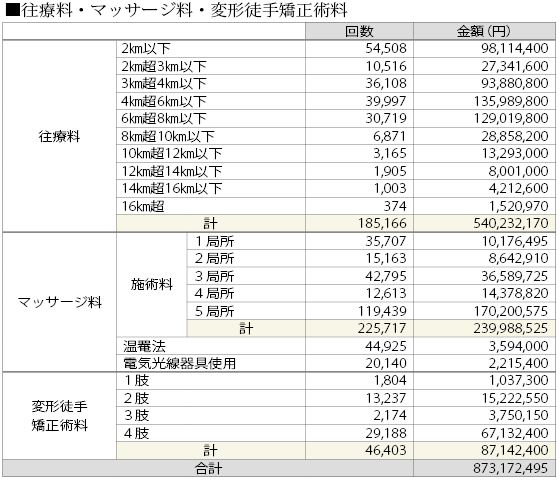

厚労省『平成29年度 療養費頻度調査』から マッサージ療養費 施術行為別・疾患別頻度

2019.01.25

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成29年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で全件、国民健康保険で5分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。

厚労省『平成29年度 療養費頻度調査』から マッサージ療養費 施術行為別・疾患別頻度

厚労省『平成29年度 療養費頻度調査』から マッサージ療養費 施術行為別・疾患別頻度

2019.01.25

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成29年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で全件、国民健康保険で5分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。

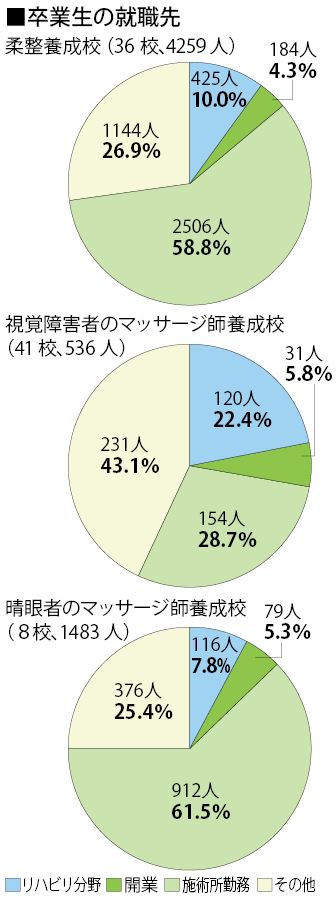

養成校卒業生の就職状況調査 全病理調べ

養成校卒業生の就職状況調査 全病理調べ

2019.01.10

柔整師、卒後すぐ開業は4%

施術所勤務60%、病院・診療所等10%

養成校を卒業した学生のほとんどが、卒後ただちに開業を選ばない――本紙がこのほど入手した、公益社団法人全国病院理学療法協会(平野五十男会長、全病理)による『養成校への就職状況調査』の結果からその実態が浮かび上がった。調査は、平成27年から平成29年までの3年間の卒業生を対象としている。

1/4以上が医療分野以外へ

全病理は、鍼灸マッサージ関連7団体で組織する「あはき等法推進協議会」の一つで、医師の指示の下で理学療法業務に従事する施術者等で構成される団体。同調査は、昨年5月から6月にわたって、全国の柔整師養成校とマッサージ師養成校(盲学校や晴眼者の専門学校等)に調査票を送付し、卒業生の就職状況を尋ねている。

柔整学科を持つ専門学校については、97校中36校が回答を行っている。平成27年~平成29年の卒業生(4,259人)の中で、「施術所分野」に進んだのは2,690人(全体比63.1%)で、そのうち、「開業」が184人(同4.3%)、「勤務」が2,506人(同58.8%)だった。施術所以外の選択として、病院・診療所・介護施設等の「リハビリ分野」が425人(同10.0%)。また、その他の進路・就職等は1,144人(同26.9%)と全体の4分の1を超えており、多くの卒業生が専門学校で身に付けた技能を発揮できる環境に就けておらず、業界も学生を十分に取り込めていない状況にあることがうかがえる。

マッサージ師養成校の結果では、視覚障害者と晴眼者の養成校間で大きな違いがみられた。視覚障害者では41校(卒業生536人)が回答し、施術所分野が185人、リハビリ分野が120人と、両分野の間にたいした差はなかったが、晴眼者では回答した8校(卒業生1,483人)で施術所分野は991人、リハビリ分野は116人と、その差が顕著に表れた。また、晴眼者養成校の施術所分野のうち、「開業」が79人、「勤務」が912人となっており、柔整養成校の結果と同様に、卒業直後の開業を選択しない傾向がみられた。

第46回日本伝統鍼灸学会学術大会 「鍼の聖地」大阪・茨木で

第46回日本伝統鍼灸学会学術大会 「鍼の聖地」大阪・茨木で

2019.01.10

『ハラノムシ』と『妖怪』テーマの講演も

第46回日本伝統鍼灸学会学術大会が、昨年11月24日、25日、大阪府茨木市内で開催された。同市は15世紀頃に鍼の要所であったとされ、昨年編纂450周年を迎えた、日本鍼灸のルーツともいわれる書『針聞書』の編者・茨木元行が居住した地でもある。「鍼の聖地茨木へ」といったコピーの下で大会が開かれた立命館大学大阪いばらきキャンパスでは、『針聞書』に描かれた、体内に潜み様々な病を引き起こすという想像上の「ハラノムシ」の絵図を用いた、玉入れやスタンプ、記念撮影といったコーナーも用意され、子ども連れの来場者の姿も目立った。

特別講演『日本の妖怪文化―「針聞書」の思想的風土』では、民俗学分野において妖怪学研究の第一人者として知られる小松和彦氏(国際日本文化研究センター所長)が登壇。妖怪と「ハラノムシ」との共通点について考察した。妖怪とは、自然災害などの現象を見た人々が、「土砂崩れは水神である蛇が移動することによって起きる」など背景にある不思議な存在を想像、さらに絵や逸話など具体的な姿を造形化するという3段階のプロセスで生み出されること、古代には自然現象の造形化が中心だったが、時代が進むにしたがって器物、幽霊といったものが増えていったことなどを解説。ハラノムシも、特異な点はあるものの、恐らく同様に病気という現象を基に想像を造形化した存在であると考えられると推察。よく似た存在として、共に蛇の胴体に女性の頭部を持つ姿で描かれたハラノムシ「小姓」と、江戸時代後期の絵巻物『化物尽絵巻』に登場する妖怪「さら蛇」を挙げたほか、「出産の際に母体から飛び出し、家の中に隠れて災いをもたらす」とされる「血塊」などはハラノムシとしても妖怪としても言い伝えられており、互いの世界は関わり合っているとした。

このほか、特別講演として仁木宏氏(大阪市立大学大学院教授)の『戦国時代の茨木氏と茨木城―「針聞書」の歴史的背景』ほか4題、実技セッション・講演5題、シンポジウム3題、国際部セミナー『世界の鍼灸事情』などが開催。昨年に引き続き第2回となった日中学術交流会では、日本側『日本の浅鍼は何故効果があるのか』(戸ヶ崎正男氏・日本伝統鍼灸学会副会長)、中国側『入院患者への皮内針治療の現状』(張飛蘭氏・浙江省)とそれぞれ講演したほか、日本側は小児鍼、逆子治療、中国側は小児顔面麻痺や疼痛における鍼灸と円皮鍼の結合治療をテーマに実技セッションが行われた。

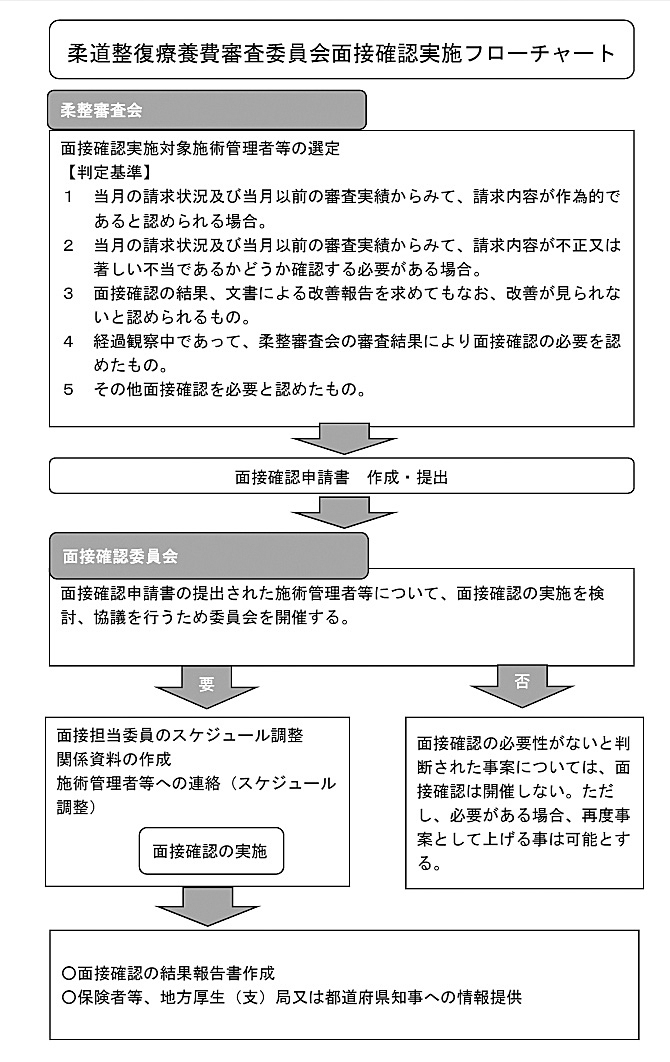

柔整療養費の「面接確認」で事務連絡 柔整審査会による面接、突如本格化

柔整療養費の「面接確認」で事務連絡 柔整審査会による面接、突如本格化

2019.01.10

東京国保連の不適切な面接に疑問の声も

厚労省は昨年12月17日付の事務連絡で、柔整審査会が行う柔整師への面接確認について、具体的な取り扱いの例を突如示した。面接確認とは、柔整施術療養費支給申請書の審査に必要と認める場合、開設者、施術管理者及び勤務する柔整師から報告等を徴することができるというもの。ただ、あくまで柔整審査会が審査業務の一環として実施するもので、地方厚生局や都道府県が行う指導監査業務とは異なる。

今回の事務連絡では、実施手順がフローチャート形式で掲載された(別記)ほか、「面接確認委員会の構成は、公平・公正をなし得るものとする」といった概要が記された。関係者によれば、現在実施しているのが一部地域に限られることから、全国でより活用を求めていくために新たに事務連絡で示したという。

これに関しては、昨年12月18日に開かれた一般社団法人全国柔道整復師連合会の団体意見交換会で、参加者から「東京国保連の柔整審査会が不適切な面接を行っている」との意見が聞かれた。医師とみられる委員が、終始、請求がおかしいため返金をせよと繰り返し主張してくるというものだったといい、この指摘を受け、厚労省保険局医療課療養指導専門官の都竹克宜氏は、「事実なら不適切であり、東京国保連に確認を行う」と明言。公平性の観点から、委員の構成は異なる立場の者から複数選出することを想定していると説明した。

あはき受領委任 Q&Aで取り扱い整理

あはき受領委任 Q&Aで取り扱い整理

2019.01.10

施術管理者、一部負担金、支給申請書など

1月よりスタートしたあはき療養費の受領委任に関して、厚労省が昨年12月27日付で疑義解釈資料(Q&A)を発出した。受領委任導入の目的をはじめ、契約、保険施術、請求、審査会、支払い、指導監査、療養費支給申請書など幅広い関連事項を、152ものQ&Aで整理した。開設者が原則として施術管理者となることや患者から受け取る一部負担金の金額は1円単位で計算する点、さらに療養費支給申請書に独自の記入欄を設けられない等を明確に示した。なお、柔整療養費では「患者が一部負担金を支払う場合の金額」は10円未満を四捨五入し、取り扱いは異なる。

■昨年12月27日付のQ&Aより抜粋

問14

施術管理者について、施術所の開設者が施術管理者となることが原則か。

答

そのとおり。開設者がはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有し、施術所で施術を行う場合、開設者が免許を有する施術については、原則、施術所の開設者が施術管理者となる必要がある。開設者が免許を有さない、当該施術所の管理ができない、他の主たる施術所の開設者兼施術管理者である場合等やむを得ない場合に限り、開設者以外の施術者を施術管理者とする取扱いである。なお、開設者が法人等の場合、当該法人等の代表者等、施術所の開設に責任を有する者が施術管理者となることが望ましい。

問47

施術管理者が患者等から支払を受ける一部負担金の金額は、どのように計算するか。

答

施術に要した費用に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位で計算)。

また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲示を行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。

問98

療養費支給申請書の様式について、独自の記入欄を設ける等、適宜変更してよいか。

答

変更できない。申請書の様式について、記入方法(手書き、パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記入欄を設ける等、保険者又は施術者ごとに様式が異なり取扱いに差異が生じることは適当でないので、(厚生労働省のウェブページに掲載されている様式を使用するなど)取扱規程に定められた様式を使用する。ただし、欄外については、様式のレイアウト変更を生じない範囲で、事務取扱に必要な独自の項目を記入して差し支えない(裏面については、独自の記入欄を設ける等、適宜活用して差し支えない。)。

羊土社から新刊 『PT・OTビジュアルテキスト専門基礎 解剖学』

羊土社から新刊 『PT・OTビジュアルテキスト専門基礎 解剖学』

2019.01.10

PT・OTビジュアルテキスト

専門基礎 解剖学

株式会社羊土社から新刊『PT・OTビジュアルテキスト専門基礎 解剖学』が発行された。著者は理学療法士で臨床福祉専門学校理学療法学科専任教員の町田志樹氏。監修は順天堂大学医学部教授の坂井建雄氏。B5判398頁。本体価格5,600円。

運動器を中心に器官系まで、解剖学の基本を数百点に及ぶイラストとともにセラピストの視点から解説、近年注目の筋膜についてもしっかりと記載している。著者は順天堂大学の大学院で解剖学を学んで博士号を取得しており、解剖経験も豊富。現在は専門学校で教鞭を執る傍ら、解剖学の卒後教育をコンセプトにしたセミナーを全国で行っている。

「運動器や神経系について深い知識が求められる職種の方にもお勧めの一冊」と同社。 (さらに…)

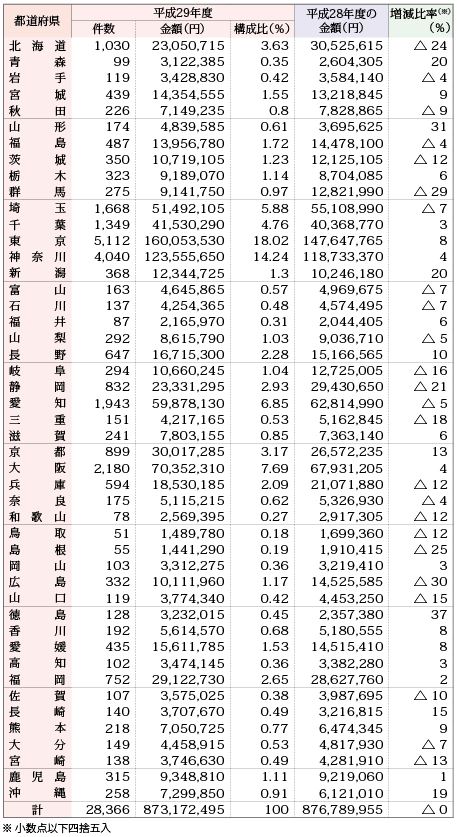

厚生労働省『平成29年度 療養費頻度調査』から あん摩マッサージ療養費 都道府県別支給状況

厚生労働省『平成29年度 療養費頻度調査』から あん摩マッサージ療養費 都道府県別支給状況

2019.01.10

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成29年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で全件、国民健康保険で5分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。1件当たりの平均支給額は約30,782円。また、『平成28年度 療養費頻度調査』を基に、昨年度の金額と、そこからの増減比率も掲載した。

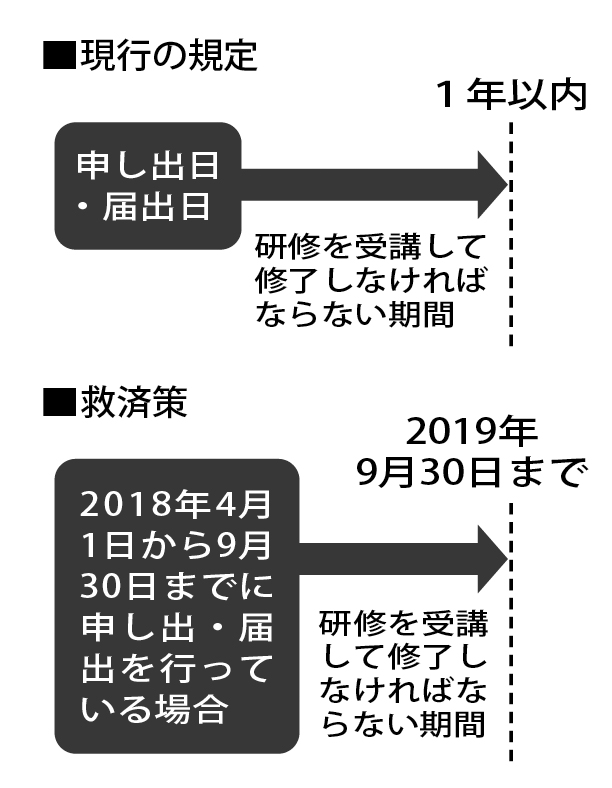

厚労省、柔整療養費の施術管理者研修で救済策

厚労省、柔整療養費の施術管理者研修で救済策

2018.12.25

―来年9月30日まで延期―

今年度より義務化された柔整療養費の「施術管理者研修」で、定員オーバー等の運営上の理由から受講できず、保険取扱いをあきらめなければならない柔整師が出ていた問題(本紙1086号)に対し、厚労省が救済措置を設けることを決めた。12月10日付の同省保険局長通知で示された。

規定では、施術管理者となるための「申し出」または「届出」をしてから「1年以内」に、研修を受講して「修了」しなければならないが、「1年以内」が緩和され、「2019年9月30日まで」と延期された。ただ、救済対象者は、「2018年4月1日から9月30日までに施術管理者の申し出または届出を行った者」とされ、研修の導入初年度となる今年度に限った措置となる。

厚労省の担当者は、「導入当初、年間5,000人規模の受講者を想定していたが、定員がオーバーフロー気味になってしまった。そこで、特に4、5月と年度初めに申し出・届出した柔整師が不利益を被らないように、延期をする形で通知を出した」と話している。また延期だけでなく、研修を主催する柔道整復研修試験財団においても、今年9月30日までに申し出・届出を行った柔整師が受講の機会を確実に得られるよう「優先枠」を設けていく方針という。

日鍼と全鍼、「DSAM」設置

日鍼と全鍼、「DSAM」設置

2018.12.25

―災害支援分野で窓口一本化―

日本鍼灸師会(日鍼会)と全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会)がこのほど、「災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会」を立ち上げた。12月9日に横浜市内で開催された「第1回災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会」で、全鍼師会災害対策委員長・仲嶋隆史氏が講演の中で発表した。英語表記は「Disaster Support Acupuncture Masseuse Joint Committee」で略称は「DSAM(ディーサム)」。

両師会は平成28年の熊本地震以降、合同で災害支援に当たっており、大阪北部地震ではJIMTEF(公益財団法人国際医療技術財団、ジムテフ)の災害支援チームに加わるなど、他の医療系団体とも活動を共にしている。今回の合同委員会の設置はJIMTEFからの「二つの団体をどう扱ってよいか分からない」との声を受けたもの。両師会の有志の会員らは以前よりJIMTEFの災害医療研修に参加しており、また全鍼師会はJIMTEF、認定特定非営利活動法人AMDA(アムダ)と災害支援等で連携する三者協定を10月に締結している。

『医療は国民のために』262 医科等の「運動器疾患」参入で柔整分野への侵食が進む中、対応策は自費だ!

『医療は国民のために』262 医科等の「運動器疾患」参入で柔整分野への侵食が進む中、対応策は自費だ!

2018.12.25

近年、介護が必要になった原因として、3割以上が「運動器の機能低下」に起因している実態にあることが分かった。厚労省の「平成28年国民生活基礎調査」によれば、「介護が必要になった主な原因」のうち、13.3%が「高齢による衰弱」、12.1%が「骨折・転倒」、10.2%が「関節疾患」だったという。なんと35.6%が、筋肉・関節・骨といった運動器の機能低下に関するものが占めているのだ。しかも、認知症(18.0%)や脳血管疾患(16.6%)よりもはるかに多い。今さら言うまでもないが、この分野は柔整師が得意としてきた。

「高齢による衰弱」は、老化現象によって身体の機能や能力が低下し、結果として何らかの障害を誘発する危険性をはらんでいる。運動器の機能低下に強く関係するのが筋肉量の減少で、これを抑制することがポイントとなる。ここに狙いをつけ、市場展開されているのが高齢者の筋肉トレーニングというものだ。筋肉・骨・関節・椎間板等の運動器の加齢による退行性の障害が生じ、立ったり、座ったり、歩いたりといった日常的な基本動作に関する機能低下が「要介護に至る入口」である。筋肉量をこれ以上減少させない対応が重要であるから、筋肉細胞への適度な刺激を与える。そのためには軽めのトレーニングで筋肉を鍛えるということになる。また、トレーニングにより筋肉量を増加させ太くすることができれば、転倒防止や転倒に伴って発生する骨折も防止できる。寝たきり予防の最たる対応策であるといえる。

ここまで説明すれば「整骨院の分野」であるとはっきり言えるだろう。事実、柔整業界ではロコモティブシンドローム(ロコモ)をいかに業務へ取り入れるのか、議論してきたではないか。また、高齢化が加速する日本において、高齢者の筋トレによる運動器疾患に陥らないための対応は不可欠となる。高齢者の運動器疾患の特徴としては、腰・膝・肩と部位が連鎖的に複合して悪化していくことから、柔整師はあくまで運動器全体を俯瞰して診ていくことになる。それが、たとえ「療養費支給対象外」であってもだ。ただ、変形性膝関節症の悪化や大腿骨骨頭壊死などによる人工関節の適応といった重篤な患者との見極めや、整形外科との連携が取れるかを考えると、対応は容易ではないだろう。柔整師が本来、得意とする運動器疾患で、「何もやらない」「何もできない」ということがないよう手を打つ必要があろう。

患者は運動器の不調について、「腰痛」や「肩こり」という自覚症状で具体的に訴える場合もある。明確な負傷原因もなければ急性期のものでもないことから療養費の対象外で、だからこそ「自費メニュー」として取り込むのである。他方、整体院では既に取り入れられており、施術も理学療法士が担当しているという。手技・物療・筋トレのセットメニューによる自費施術が今後加速する中、無資格者や理学療法士に負けてはいられないではないか。このような現状からも、柔整師が腰痛・肩こりを自費メニューで堂々と手掛けていかねばならない論拠は見いだせる。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

接骨医学会の第27回学術大会 『佛手仏心』テーマに

接骨医学会の第27回学術大会 『佛手仏心』テーマに

2018.12.25

―医師で柔整校学長の米田氏講演―

一般社団法人日本柔道整復接骨医学会(櫻井康司会長)の第27回学術大会が11月17日、18日、ウインクあいち(名古屋市中村区)で開催された。大会テーマは、『佛手仏心―柔道整復師が患者様のためにできること』。

特別講演は、米田病院院長・米田柔整専門学校学長の米田實氏が、『「仏の心」と「柔(道)の心」に共通するもの―柔道はなぜ柔道整復師に欠かせないのか』をテーマに登壇した。「仏手仏心」という父・一平が唱えた標語に言及し、「外科医の理想」と言われる仏典からの言葉である「鬼手仏心」が語源で、「鬼」を「仏」に言い換え、手術も薬も使わない徒手の保存療法を慈悲深い「仏の心」で行う大切さを説いていると説明した。また、柔道の「受身」は「良い学習ツール」だと強調し、「自分を守り、相手をかばう」といった柔道の創始者・嘉納治五郎の教えに立ち返り、実践しなければ危険を招いてしまうと述べた。この嘉納の「柔(道)の心」は、「仏手仏心」とともに、聖徳太子の「和の心」やWHOの「ケアの概念」とも共通性を見いだすことができ、東洋的かつ普遍的な思想が根底にあると語った。祖父・松三、父・一平と続く同病院の保存療法重視の診療体制にも触れ、米田氏自身が診た新患のうち、約40%が接骨院からの紹介であるなど医接連携の現状を報告した上で、腰椎分離症の早期発見・治療の重要性やアキレス腱断裂に対する早期加速リハによる治療法についても解説した。

「外傷に対する技術の伝承」をテーマとしたシンポジウムでは、整骨院勤務の立場から深澤晃盛氏(野島整骨院)と佐藤隆史氏(さとう接骨院)、整形外科勤務の立場から堀口忠弘氏(堺整形外科医院)と早川雅成氏(宏友会接骨院)の計4名が登壇。それぞれ修行時代には数多くの新鮮外傷に遭遇し、整復・固定技術を研鑚したという。深澤氏は、小児上腕骨顆上骨折等の症例を紹介しつつ、指導する側・される側の「整復師としての思い」を同調させることが不可欠で、技術伝承には精神面も大きな要因となると強調。佐藤氏は、足関節の包帯固定を行う際のアーチパッド作製等の経験を例に、工夫や失敗を重ねて技術のアップデートを繰り返すべきであるとし、すぐそばで熟練の柔整師が助言をくれる接骨院という場の重要性も説いた。堀口氏は、整形外科内では医師との意思疎通が必須なことから勉強会も多く、しかも内容は医師国家試験レベルだと説明。ベテラン柔整師が新人を育成する仕組みも整ってはいるが、治療技術が特殊になればなるほど、一緒に患者を診るなど同じ時間を共有しないと伝承は困難だと話した。早川氏は、「メスを使わない保存療法は究極の未来の治療であり普及すべき技術」との師である整形外科医の言葉が印象に残っていると紹介。自身が考案・制作した、骨折のタイプ別でどの徒手整復手技が適しているか選択するといった「分類表」にも言及し、治療後の検証と技術の体系化は重要で、結果として医師の理解も促すと話した。

このほか、実践スポーツ医科学セミナー『カーリングにおける競技力向上の取り組み』(柳等氏・北見工業大学)や40歳以下の若手柔整師によるディスカッション、各分科会フォーラム、会員・学生による発表などが行われた。

日本臨床鍼灸懇話会 第57回全国集会大阪大会

日本臨床鍼灸懇話会 第57回全国集会大阪大会

2018.12.25

―癌の諸症状の緩和に鍼灸が有用―

日本臨床鍼灸懇話会の第57回全国集会大阪大会が11月17日、18日、森ノ宮医療学園専門学校(大阪市東成区)で、『癌に対する鍼灸の可能性』をメインテーマに開かれた。

明治国際医療大学はり・きゅう学講座教授の福田文彦氏が、『がん患者に対する〝はり・きゅう治療〟の可能性』をテーマに特別講演を行った。日本緩和医療学会のガイドライン『がんの補完代替療法クリニカル・エビデンス』では、鍼灸治療が癌患者のQOLの向上や疼痛緩和、化学療法による悪心・嘔吐の改善などに「有用であると考えられる」とされていると解説。さらに、鍼灸治療による有害事象は「低頻度かつ軽微」となっていると述べた。抗癌剤による末梢神経障害の改善のため糖尿病治療をモデルにした鍼通電治療や、癌症状の一つである口渇にシェーグレン症候群への鍼治療を応用した治療など、有効性が示唆された研究報告を紹介。今後の課題として、一つの症状に対して複数の異なる治療法を用いて比較検討する研究が必要であると説いた。

医師の誤診を看破したケースも

北辰会の佐野善樹氏(さの漢崇院)は、自身が携わった癌患者の症例を紹介した。多発性骨髄腫の患者は当初、整形外科で腰椎ヘルニアと診断されて来院したが、2週間程度の経過観察でヘルニアではなく圧迫骨折か内科的要因ではないかと推察。内科での受診で骨髄腫と判明したため、整形外科の誤診であったことが分かったと述べた。また、スキルス性胃癌の患者の症例では脊髄への転移が疑われると担当医に伝えたが、担当医は「過去のデータから、スキルス性胃癌の脊髄転移は無い」と主張。しかし、その後の診断で、やはり脊髄に転移していたことが明らかになったと話した。

また佐野氏は、多発性骨髄腫の患者のケースでは担当医から「免疫不全のため鍼の刺入や施灸は控えてほしい」と言われたため打鍼や接触鍼で対応したと説明、それらを実技で披露した。

「実技体験」は吉崎鍼灸院の吉崎和樹氏が登壇、適切な刺鍼法を選択するための触診法や、労働性の筋緊張への切皮刺、硬結に対する穴周縁刺といった刺鍼テクニックを紹介。実技で供覧するとともに、学生など希望する参加者らに練習方法をレクチャーした。

ほかに教育講演『がん診療の最前線』(今村文生氏・大阪国際がんセンター副院長)や『理学療法士からみた、がん患者と鍼灸の可能性―在宅における多職種連携と鍼灸』(穴田夏希氏・神戸ゆうこう病院リハビリテーション科)の特別講演2題、『がんと鍼治療―西洋医学の限界を鍼で補う』(大麻陽子氏・四国医療専門学校副学校長)などが行われた。

講演会『杉山和一と塙保己一』 盲人史に残る2人の信念探る

講演会『杉山和一と塙保己一』 盲人史に残る2人の信念探る

2018.12.25

―桜雲会ら3団体共催―

社会福祉法人桜雲会は11月3日、講演会『杉山和一と塙保己一 強く生きた二人の人生―生涯を貫いた信念とは何だったのか』を開いた。視覚障害者向け総合イベント『サイトワールド2018』内での企画で、公益財団法人杉山検校遺徳顕彰会、公益社団法人温故学会との共催。

管鍼法の創始者である杉山和一(1610―1694)について講演したのは、元筑波大学付属視覚特別支援学校教諭の岩崎洋二氏。江戸幕府の五代将軍・徳川綱吉の治療に成功して気に入られ、多くの弟子を育てたこと、世界初の視覚障害者教育施設とされる杉山流鍼治導引稽古所を開設したことなど、その功績を紹介。松尾芭蕉、井原西鶴らと並ぶ、元禄文化を代表する文化人だと述べた。また、鍼医の修業に行き詰まり、挫折しかけた折に石につまずき、枯葉に包まれた松葉をつかんだことが管鍼法発明のヒントになったとする有名な伝説に言及。この逸話は江の島では、同地の「弁天さん」に詣で、祈願の最終日に起きたことだと伝わっていると紹介した上で、この時代よりも以前から、江の島詣で・弁天信仰は盲人の間で盛んだったと指摘。「十分な史料が存在しないため確証はないが、盲人と関係の深い江の島から杉山和一の逸話が始まることは、盲人史の大きな流れと無関係ではないのではないか」と推察した。

齊藤昌子氏(温故学会理事)は塙保己一(1746―1821)について講演。全国の貴重な文献を収載し、現在も研究に用いられているほどの叢書『群書類従』を編纂した功績のほか、生涯にわたり1日100回般若心経を唱え続けたという逸話を紹介。一度決めたことを必ずやり遂げるという信念が、偉業の達成につながったと述べた。

このほか、講演後にはツボ体験会も開催された。

すこやか地域支援協会のフォーラム

すこやか地域支援協会のフォーラム

2018.12.25

―「競争→共走→共創」で地域連携図る―

11月25日、NPO法人すこやか地域支援協会(鈴木勝也代表理事)主催の「鍼灸師・柔整師と医師がどう連携すれば、地域医療を担っていけるか」を考えるフォーラムが大阪府枚方市内で開かれた。同協会は、大阪府北河内地域や京都府南部で開業する治療家らで結成。当日は約50名が参加したほか、来賓として国民民主党の大島九州男参院議員、枚方市議会議員・大橋ともひろ氏が出席した。

鈴木代表理事はあいさつで、「今後起こる2025年問題では予防医療も重要となり、施術者が医療介護と連携し、いかに地域の医療資源となれるかが求められている。ただ、依然として業界内の対立も見受けられ、当会はこれに対し、『競争から共走へ、そして共創へ』を掲げ、このフォーラムから発信していきたい」と開催主旨を述べた。

パネルディスカッションでは、前衆院議員で医師の伊東信久氏(医療法人眞愛会理事長)、平成医療学園専門学校統括長の中谷裕之氏、弁護士の飛渡貴之氏(あい湖法律事務所)を迎え、業界の直面する課題や今後を話し合った。近年目立つあはき療養費の同意書交付を断る医師について、「医師にとっては義務ではないので、まず信頼関係を築くべき」「10月から導入の施術報告書の書き方も含め、施術者側も勉強しないといけない」といった意見が出た一方、「私は同意書を書かない主義だ、と理由にならない理由で断る医師もおり、これはどうしようもない」との声もあった。治療院での超音波画像診断装置の使用に関しては、「養成校では評価するとの位置付けで教育している。行政等の信用を得るにも学校教育でしっかり学ばせることだ」との意見が聞かれた。座長を務めた鈴木代表理事は、「枚方市では医鍼会というドクターと施術者が交流する集まりがある。勉強会を通じお互い理解を深める中で、重要なのは診療情報提供書のやり取りなどで、ルールを定め、きちんと守ることだ」と地域連携の一例を紹介した。

不正行為で柔整師、鍼灸師ら12名処分

不正行為で柔整師、鍼灸師ら12名処分

2018.12.25

厚労省が12月5日付『柔道整復師等に対する行政処分一覧表』で、保険金(自動車保険)や療養費などで不正請求を行ったとして柔整師ら12人の行政処分を発表した。いずれも3カ月~4年の業務停止で、処分の発効は12月19日から。処分は以下の通り。

【業務停止4年】種田佳司(56、柔道整復師、いずみ鍼灸接骨院・岐阜市日置江)=詐欺未遂、詐欺(懲役2年6月、執行猶予4年)

【業務停止3年】山井豊(58、柔道整復師、有限会社山井接骨院・北海道帯広市)=詐欺(懲役2年、執行猶予4年)、山本貴志(49、柔道整復師、やまもと整骨院・栃木県小山市)=詐欺(懲役2年、執行猶予4年)、岡田雄二(49、柔道整復師、岡田整骨院・甲府市宝)=詐欺(懲役2年、執行猶予3年)、北中良祐(46、はり師・きゅう師・柔道整復師、きたなか鍼灸接骨院・京都市下京区)=詐欺(懲役2年、執行猶予3年)

【業務停止3月】青山翔太(25、柔道整復師、八山田整骨院・福島県郡山市)=児童買春・児童ポルノ禁止法違反(罰金50万円)、吉田倫子(69、柔道整復師、中央接骨院・岩手県一関市)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止)、福井充治(56、柔道整復師、福井きよ総合整骨院・東京都青梅市)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止相当)、海老原敬人(57、柔道整復師、つばめ整骨院・大阪市中央区)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止相当)、坂本俊子(52、柔道整復師、坂本整骨院・大阪府河内長野市)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止)、植盛登志枝(71、柔道整復師、植盛整骨院・大阪市平野区)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止)、寺峰千子(44、柔道整復師、ヴィヴィ整骨院鍼灸院・長崎市戸石町)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止相当)

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』106 厳しさ増す状況の医療を「成長する産業」へ

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』106 厳しさ増す状況の医療を「成長する産業」へ

2018.12.25

先日、「施術所で不正広告横行」とのニュースが、また報じられていました。年内にも広告規制を見直して指針を作成するという内容でしたね。平成29年の通常国会で病院や診療所に関する広告規制の見直しを含む医療法改正法が成立し、今年6月1日に施行されたこともあり、今年は医療関係の広告、それも不正についてのニュースをよく目にしたように感じます。「無資格者は規制が弱くて、有資格者は厳しい」とよく言われますが、一概にそうとは言えません。たしかに不正広告の指摘を受けやすいのは有資格者側ですが、街を歩けば違法な看板があり、ネットを検索すれば違法なホームページを普通に見かけます。このような状況では規制はますます厳しくなっていくでしょう。資格の有無にかかわらず医療法を厳守し、医療広告ガイドラインに基づいて広告すべきだと思います。

ところで、鍼灸院などで保険診療が厳しい状況になってきているのは、同意書の問題だけではなくなりつつあります。私は6年前から無資格者との差別化をどう図るべきなのかということを訴え続けてきました。最近は、医療機関と連携を始めている無資格者もいます。有資格者の中には、無資格者に関連する記事や、その者が医師と連携しているといった記事を見て、「メディアや医師は無資格者と分かっていて載せているのか?」という話をされますが、背景には医師も「集患」が難しくなってきているという実態があるのです。そもそも「集患」という概念は存在しませんでした。ここ10年ほどで、医療機関も倒産件数が増え、公的病院や大学病院の赤字は日常化。「絶対受療数」が今後も増えても、採算が合わない医療機関がたくさん出てくることが予想されます。そんな中、成長しているのはリラクゼーション業やエステ業界です。サプリメントなども含め、ヘルスケアの業界は伸びています。結果として、勢いのあるところと連携する医療機関があっても不思議ではないのです。

つい先日も駅直結型クリニックを経営している知人の医師と話をした際、「日本国民は医療をタダだと思っているとでも思わないと経営できない」と言っていました。インターネットやEC(electronic commerce)が一般的になった現在、広告のあり方はもちろん、職務や資格制度、提供されるサービス内容、そして収益モデルを一から考え直さなければならない時期に来ていると思います。医療は社会の負の側面でありつづける限り、成長産業になるのは難しいです。成長する産業へと、鍼灸・柔整の業界だけでなく、医療界全体で変えていかなければなりません。

【連載執筆者】

織田 聡(おだ・さとし)

日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事

医師・薬剤師・医学博士

富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』165 超音波画像とAIについて

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』165 超音波画像とAIについて

2018.12.25

宮嵜 潤二(筋・骨格画像研究会)

今、人工知能(Artificial Intelligence : AI)は医療においても徐々に実用化の範囲を広げつつある。膨大なデータからディープラーニングにより機械学習されたアルゴリズムを使用、その診断精度は非常に高いものとなっており、特にゲノム医療と画像診断の分野で目覚ましい。2016年には、2000万件のがん関連論文を学習させたIBMのAI「ワトソン」によって特殊な白血病をスクリーニングした、東京大学の事例が大きな話題となった(東條,臨床血液, 2017)。画像診断においては、Enlitic社がディープラーニングの技術を用いて、X線やCT、MRIなどの画像診断結果から悪性腫瘍を検出するサービスを4年前から提供している。日本では、CTやMRIによるがん解析や脳動脈瘤の検知を行う東大発のベンチャーが2014年に立ち上がっている。2015年のILS-VRC201(画像認識コンテスト)では、ディープラーニングと強化学習による画像認識精度が人間のそれを超えたとの報告がインパクトを与えた。また2016年9月に米医用画像情報学会(SIIM)が開催したカンファレンスでは、「乳腺マンモグラフィーと胸部X線単純撮影では5年以内、CT、MRI、超音波診断のある部分は10年以内、ほとんどの画像診断は15~20年以内にAIによる診断に置き換わる」との主張もなされた。今後、医用画像を考える上でAIがなくてはならないものとなることは確かだろう。日本超音波医学会では2018年6月に開催された第91回学術集会の特別プログラムにおいて、超音波検査のAI応用の実用化についてのシンポジウムが行われた。既に、超音波画像とAI応用に関する論文も報告されており(Correa M, PloS One. 2018)、今後は超音波画像へのAIの応用の研究も進められるだろう。

超音波画像は近年、飛躍的に解像度が高まり、筋骨格系への応用を容易にしてきた。しかし、軟部組織の硬度、緊張度といった機能的な変化については、エラストグラフィーの開発により研究がなされているものの、判断が難しいのが現状である。実はこうした視覚的な変化では判断できない機能的な変化にこそ、AIの応用が有効ではないかと思われる(GATOS I, Ultrasound Med Biol. 2017)。近年、筋骨格系に関する検討も行われつつある(Christopher T. Musculoskeletal Science and Practice. 2018)。しかしながら、より高精度なディープラーニングを行うために必要な、いわゆる「教師あり学習」のためのデータの準備が難しいという問題がある。例えば、肩こりや腰痛の教師あり学習用の超音波画像と解答を数万点集めることができれば、こうした取り組みが可能となり、さらには、将来の腰痛や器質的疾患の発症予測もできるようになるかもしれない。また、不定愁訴の分野においてもAIの応用が課題となってくるだろう。これら機能的な症状や愁訴に注目できるのは、柔整師や鍼灸師である。これからは、柔整や鍼灸においてもAI研究を進めていくことが望まれる。

Q&A『上田がお答えいたします』 同意書は患者の希望により医師が交付するもの

Q&A『上田がお答えいたします』 同意書は患者の希望により医師が交付するもの

2018.12.25

Q.

「同意書交付があくまで患者の希望だから」と、はり・きゅう施術の療養費が不支給処分にされてしまいました。この保険者の判断には大きな疑問を感じます。

A.

結論から述べれば、それは明らかに誤った不支給処分です。本来、保険医が患者さんを実際に診察した上で、支給対象となる「6疾病」と診断して同意書を交付したら、支給要件である「医師による適当な治療手段のないもの」として支給してよいのです。

また実態としても、医師が自らの見立てで「これは鍼灸を受けさせたほうがよい」などとは考えません。むしろ患者希望の方が圧倒的に多いと考えるのが普通でしょう。なぜなら、保険医の中で東洋医療や鍼灸治療の有効性及び有用性を熟知している者は極めて少ないからです。例外として、医師が鍼灸の効能・効果を理解していることもありますが、その場合、医師自らが鍼灸治療を行っています。よって、通常は保険医が鍼灸施術を患者さんに勧めるわけはなく、患者さんの希望が当たり前であり、それにより保険医が同意するといった流れになっているといえます。

そんな中で、国の通知を理解していない保険者のごく一部は、患者照会などで「過去にも腰痛症の症状があり整形外科を受診したのですが、思う様でなかったため、はり・きゅうでの治療を希望しました」といった回答から、「患者自らの希望によって交付された同意書には意味がない」と解釈し、同意医師に対し「医師による適当な治療手段が本当にどうしてもなかったんでしょうか。その上で治療手段がないために同意したということでしょうか?」といった確認を行っているようです。同意医師が「腰痛症は医師による適当な治療手段はあるが、患者さんに頼まれたからはり・きゅう施術に同意した」と回答しようものなら、「単に患者から頼まれて交付された同意書は療養費の支給要件を満たしていない」などととぼけた不支給処分を行う保険者もおり、困ったものです。そもそも健保組合などが患者さんの希望で鍼灸を受療したことをことさら問題視するのであれば、年間400億円を超えているあはき療養費の支給申請自体が「大問題だ」と言っているようなものなのです。通知を正しく読んで、判断してもらいたいですね。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

『ちょっと、おじゃまします』 ~患者の様子の変化を注視~ 大阪市天王寺区<Wellbalanceかなたに整骨院>

『ちょっと、おじゃまします』 ~患者の様子の変化を注視~ 大阪市天王寺区<Wellbalanceかなたに整骨院>

2018.12.25

社会に出て、一時は営業職に就いたという金谷先生。実は親戚の柔整師の先生から誘われたこともありましたが、「スポーツを続けながらできる仕事を探したい」とお断りしたとか。営業マンの仕事は周囲にも恵まれ、上手くいってはいたものの、徐々に先行きの不安を感じるように。数年越しに親戚の先生のお世話になりながら、柔整師免許を取得しました。

免許取得後もそのまま約3年勤務、さらに他の治療院で数年の経験を積んで自信を持てた頃、大阪市内で整骨院を開業します。勤務してきた院よりも人口の多い地域の物件とあって楽観視していた面もあったそうですが、ビルの2階という立地が分かりづらかったか、当初は思いのほか苦戦したとか。まず原因を特定し、筋膜リリース、AKA(関節運動学的アプローチ)といった手法を使い分ける丁寧な施術で、徐々に地域の支持を得ました。開業当初は保険が中心でしたが、負傷箇所を治すだけではなく体全体のケアを含めた施術の方が、再発防止や患者さんの為になるのではないかと、現在は自費治療メインに移行しています。治療の際に気を付けているのは、来院時と退院時の、歩き方、表情といった様子の違い。遠慮深い性格の患者さんの中には、実際には痛みが残っていても言い出せない方がいることもありえると、言葉だけを鵜呑みにせず、一人ひとりときちんと向き合うようにしています。「とにかく、患者さんをしんどさ、つらさから解放し、日常に戻る手助けがしたい」と話す金谷先生。前職よりも直に感謝を感じられることも、やりがいになっているそうです。

患者さんの傾向について聞くと、意外な答え。最近、大阪市の中心部から流れてきたアジア系の外国人観光客が訪れることがあるとか。日本語が通じにくいことも少なくなく、身ぶり手ぶりを交えて負傷の状況を聞き、業務範囲で対応できるか慎重に判断します。食中毒が疑われ、「うちは病院ではないので……」とお断りしたこともあるそうで、苦労は絶えないようです。

金谷周二先生

平成12年、明治東洋医学院専門学校卒業。同年、柔道整復師免許取得、48歳

柔整の施術管理者研修 受講できず、保険取扱い断念も

柔整の施術管理者研修 受講できず、保険取扱い断念も

2018.12.10

柔整療養費の受領委任を取り扱える「施術管理者」になるために4月から義務化された「施術管理者研修」で、受講できずに保険取扱いをやむなく断念しなければならない柔整師の存在が表面化してきている。業界内から疑問の声も上がっており、救済措置を期待している状況だ。(編集局・倉和行)

国の救済措置に期待?

昨年度までは柔整師の免許保有者であれば施術管理者になれたが、今年度より「施術所等での実務経験」とともに、「研修の受講」が新たに要件として設けられた。研修は公益財団法人柔道整復研修試験財団の主催で7月からスタート、来年3月までに全国で全28回を開く。11月末の時点で、「第16回東京会場」まで実施されている。ただ、10月開催の第11回静岡、第12回岡山、第13回沖縄の3会場は開催が中止された上、都市部の大阪会場等では、受講申込みの開始とともに予約が殺到し、すぐさま定員が埋まったが、申し込み終了数時間前に大量のキャンセルが出るといったケースもあった。そんな中、10月末に本年度の研修全ての受講申し込みが終了した。

施術管理者となるための「申し出」をしてから「1年以内」に、研修を受講して「修了」しなければならないとの規定がある中、一部の柔整師団体では、所属会員の中に受講できなかった柔整師がいるとの声も上がっている。ある団体幹部は「定員オーバーという理由で、受講を希望していた者が受講できず、受領委任の取り扱いをあきらめないといけないのか」と落胆ぎみに話す。「1年以内」が迫る柔整師もいる中で、来年度の研修日程は現時点では発表されておらず、試験財団は「早くても年末頃の発表」としている。

◇ 解説 ◇

施術管理者になりたいと望む柔整師がいるにもかかわらず、研修の運営等の環境面で受講できない柔整師がいるというのは、新要件導入の趣旨に反しており、柔整業界の発展にブレーキをかけはしないか心配だ。導入初年度とあって、ここは「1年以内」といわず、「数年以内」に引き延ばすといった配慮を厚労省に求めたい。最低でも、あと半年は様子をみてほしいものだ。

1

1【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく

2026.01.09

2

2東京2025デフリンピックで東京都鍼灸師会が「はりケアステーション」を開設

2026.01.08

3

3『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』11 痛覚変調に対するアプローチ② 生活改善

2026.01.12

4

4『ちょっと、おじゃまします』フェスでSHIATSUを盛り上げる 神奈川県茅ヶ崎市<SHIATSU CAMP Chigasaki>

2026.01.07

5

5「所属や立場を越えて鍼灸発展を」、OMFES・日理工共催の「第1回日本伝統医学の未来推進フォーラム」

2025.12.26