『医療は国民のために』245 実務経験の導入でいまさら「丁稚奉公」「徒弟制度」の復活ですか?

2018.04.10

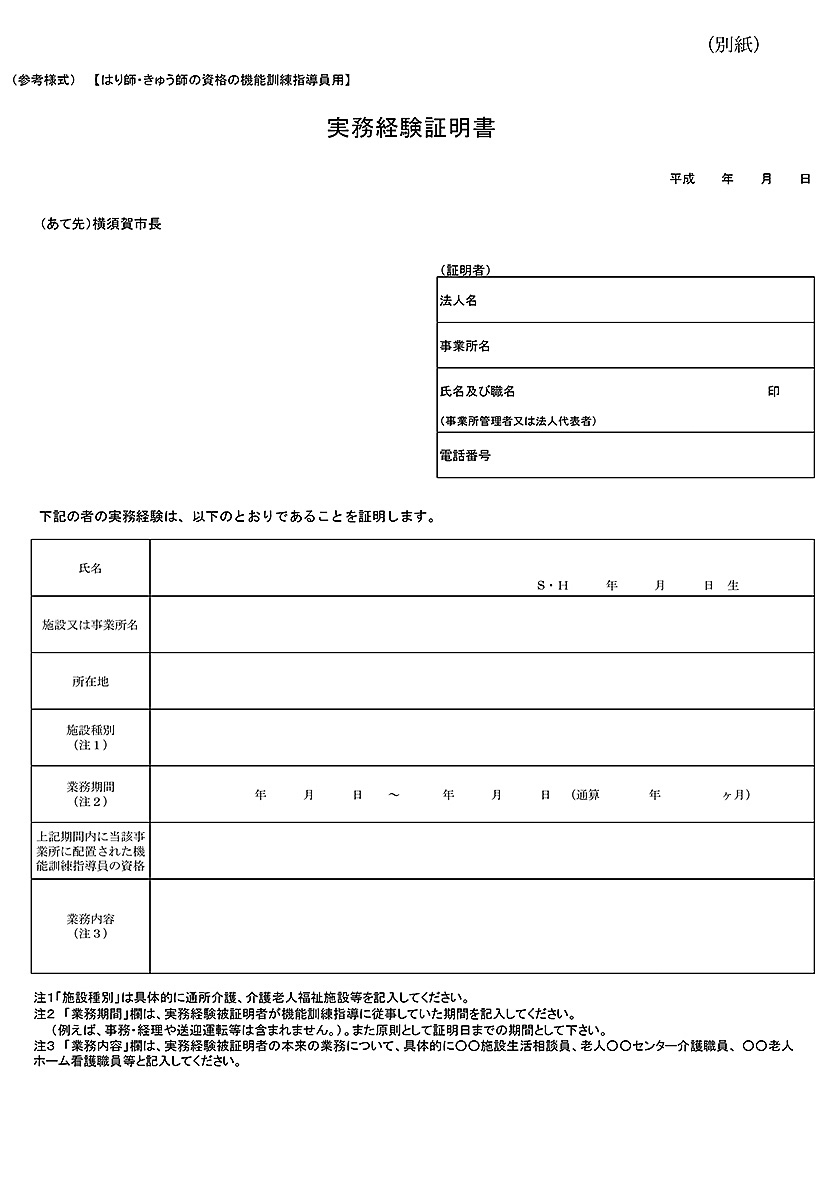

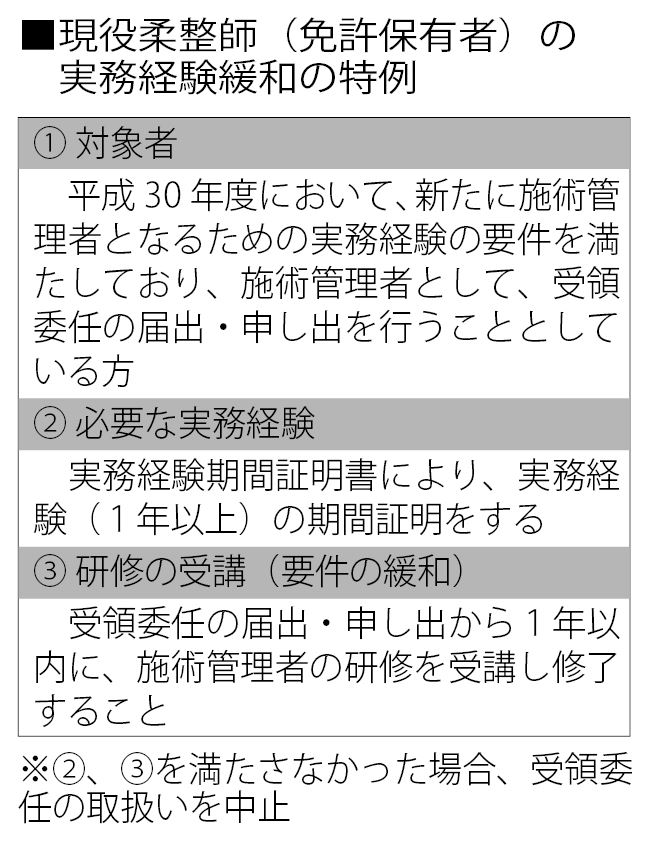

4月より、3年間の実務経験(当面は経過措置で1年)がなければ保険請求できないとする柔整療養費の「施術管理者」の新要件が施行されてしまった。私は昨年6月以降、この「実務経験」の導入に反対する主張を積極的に訴え、取り組みを展開してきた。例えば、全国の100を超える養成施設のほか、公益社団法人日本柔道整復師会(日整)と各都道府県柔整社団、また日整と歩調を合わせている全国柔道整復師連合会に対して、書面による訴えや、場合によっては直接面談による話し合いを行ってきた。しかしながら、私の考えは全く無視され、いとも簡単に「実務経験導入」を盛り込んだ厚労省保険局長通知(平成30年1月16日付)が発出されてしまった。 (さらに…)