日本スポーツ協会 トレーナー実態調査 AT1300人中、1/3が鍼灸師免許保有

2019.07.10

パートタイムでのトレーナー活動が最多

日本スポーツ協会(旧日本体育協会)が、国内外のアスレチックトレーナー(AT)やトレーナー活動経験者を対象に、2018年7月に実施した「第1回日本のトレーナー実態調査」で、はり師・きゅう師の免許を持つ者がそれぞれ430人程度おり、回答者全体の3分の1に上るとの調査結果を示した。あん摩マッサージ指圧師と柔整師も、ともに2割弱おり、あはき師・柔整師が日本人のトレーナー活動の一翼を担っていることが分かった。

全回答者1,294名のうち、経験年数(学生トレーナーとしての経験は除外)は、「26年以上」が79人(6.1%)、「21~25年」が90人(7.0%)、「11~20年」が342人(26.4%)、「7~10年」が229人(17.7%)、「3~6年」が287人(22.2%)、「3年未満」が230人(17.8%)、「無し」が37人(2.9%)で、8割近くが3年以上のトレーナー活動の経験を持つ。

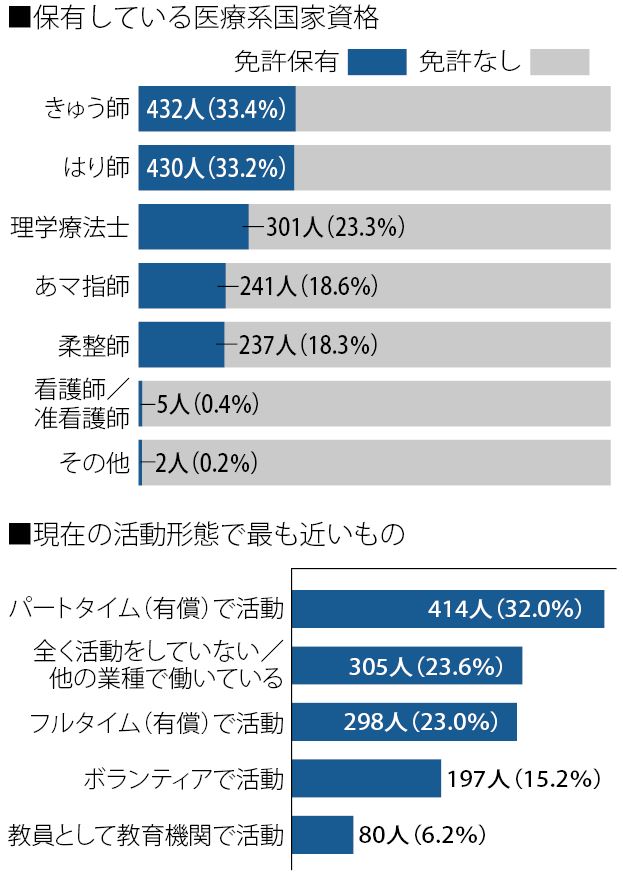

保有する医療系国家資格(回答の重複有)については、「きゅう師」が432人(33.4%)、「はり師」が430人(33.2%)とともに3分の1を超え、次いで「理学療法士」が301人(23.3%)、「あマ指師」が241人(18.6%)、「柔整師」が237人(18.3%)、「看護師・准看護師」が5人(0.4%)、「その他」が2人(0.2%)となっていた。その他の関連資格としては、「教員免許」や「JATI指導者資格」などを持つ回答者もいた。

活動形態については、「パートタイム(有償)」が414人(32.0%)で最多。順に、「活動をしていない/他の業種で働いている」が305人(23.6%)、「フルタイム(有償)」が298人(23.0%)、「ボランティアで活動」が197人(15.2%)、「教員として教育機関で活動」が80人(6.2%)と続いた。このうち、トレーナー活動を行っている989人で、現場で行われている業務として「治療」を挙げたのは734人だった。また、その治療の介入方法(回答の重複有)は、多い順から「手技・徒手療法」が609人(83.0%)、「物理療法」が569人(77.5%)、「リハビリテーション」が561人(76.4%)、「はり」が282人(38.4%)、「マッサージ」が218人(29.7%)、「灸」が178人(24.3%)、「柔道整復」が97人(13.2%)となっていた。

【調査の概要】日本国籍を持つ20歳以下のAT資格保有者もしくは何らかのトレーナー活動を行っている者を対象に、2018年7月2日~7月31日に調査。回答総数は1,294名。男性が1,018名(78.7%)、女性が276名(21.3%)。年齢比は、20~24歳が10%、25~35歳が40.7%、36~45歳が28.3%、46~55歳15.6%、56歳以上が5.4%。