柔整専門委で保険者が「毎回署名」要求 「議論振り出しに戻す」と医師側が反対

2018.05.10

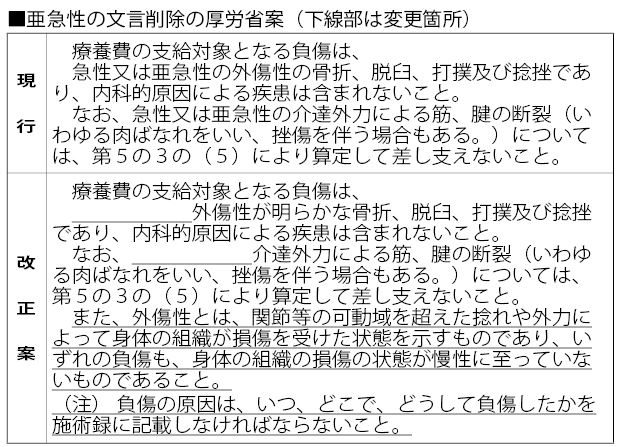

「亜急性」文言削除であっさり合意

4月23日の第14回柔整療養費検討専門委員会では、料金改定議論だけでなく、従来までの不正対策についても話し合われ、中でも「患者本人による施術・請求内容の確認」に関して発言が集中した。

この議題に関連し、今回厚労省からは、 (さらに…)

柔整専門委で保険者が「毎回署名」要求 「議論振り出しに戻す」と医師側が反対

柔整専門委で保険者が「毎回署名」要求 「議論振り出しに戻す」と医師側が反対

2018.05.10

「亜急性」文言削除であっさり合意

4月23日の第14回柔整療養費検討専門委員会では、料金改定議論だけでなく、従来までの不正対策についても話し合われ、中でも「患者本人による施術・請求内容の確認」に関して発言が集中した。

この議題に関連し、今回厚労省からは、 (さらに…)

第15回「柔整の日」記念イベント 4月14日は柔整の日

第15回「柔整の日」記念イベント 4月14日は柔整の日

2018.05.10

4月14日の「柔道整復の日」にちなんだ第15回記念イベントが4月8日、大阪市北区の梅田クリスタルホールで開かれた。

恒例の特別講演会に加え「柔整ふれあいフェスタ」として、東洋医学体験コーナー、整骨院の医療機器体験コーナー、柔整・鍼灸の歴史を解説するパネル展示、柔道整復の日イベントキャラクター「ほねつぎ紳士」とのふれあいなどのほか、血管年齢や体組成の測定、粘土キャンドルやハーバリウムなどの手作り体験といったコーナーが設けられ、200人あまりの来場者でにぎわった。 (さらに…)

春の叙勲・褒章 あはき・柔整業界から5名

春の叙勲・褒章 あはき・柔整業界から5名

2018.05.10

あはき・柔整業界からの春の叙勲・褒章は以下の通り。(敬称略、順不同)

◇旭日双光章

(さらに…)

柔整試験財団、施術管理者研修を開催 実施初年度の日程、一部発表

柔整試験財団、施術管理者研修を開催 実施初年度の日程、一部発表

2018.05.10

7月より、全国で28回開催予定

4月以降、柔整療養費の受領委任を取り扱える施術管理者になる場合に義務付けられた「施術管理者研修」について、7月より全国で随時開催されることが分かった。主催する公益財団法人柔道整復研修試験財団(福島統代表理事)がホームページで、研修概要のほか、実施初年度となる平成30年度開催の一部日程を発表した。 (さらに…)

日整が他団体集め協議 業界の新たな一致団結を目指し

日整が他団体集め協議 業界の新たな一致団結を目指し

2018.04.25

「協定契約の一本化」を望む意見も

3月29日、公益社団法人日本柔道整復師会(工藤鉄男会長、日整)が発起人となり、東京都台東区の日本柔整会館に全国の柔整師団体らを集め、話し合いが行われたことが分かった。業界の新たな一致団結の実現と今後の課題について話し合うことを目的に、一般社団法人全国柔道整復師連合会(田中威勢夫代表理事、全整連)も発起人として名を連ね、約30の団体が出席したという。 (さらに…)

柔整・PTメディカルショー 新商品など、24社が治療家らにアピール

柔整・PTメディカルショー 新商品など、24社が治療家らにアピール

2018.04.25

森ノ宮医療学園校友会主催の『柔整・PTメディカルショー』が3月21日、大阪市東成区の同学園専門学校アネックス校舎で開かれた。ダイヤ工業株式会社や株式会社サンメディカル、日進医療器株式会社など、柔整・鍼灸業界に関わる企業24社が出展。来場した約170人の治療家や専門学校の学生らに自社商品の説明やアピールを行った。 (さらに…)

厚労省・平成28年度の「広告への指導状況」

厚労省・平成28年度の「広告への指導状況」

2018.04.25

1,441件指導し、改善は662件

平成28年度において、都道府県等があはき・柔整施術所の広告に関する指導を行った件数が1,441件であった。3月9日の厚労省医政局「全国医政関係主管課長会議」で医事課が提出した資料の中で示されていた。調査は毎年実施されており、平成28年度は前年度より370件増で、件数のうち、「改善済・改善見込」が662件、「指導中」が741件、「その他」が38件だった。下記に各都道府県の指導状況を掲載。 (さらに…)

東京の柔整師、受領委任中止処分 エステサロンから患者情報流れる?

東京の柔整師、受領委任中止処分 エステサロンから患者情報流れる?

2018.04.10

関東信越厚生局が3月30日付で、柔整療養費を不正に請求したとして、立石純人柔整師(80歳、立石整骨院・東京都大田区田園調布)を受領委任取扱いの中止相当とした。判明した不正請求額は約124万円(平成24年6月から平成29年4月までの計84人分)。 (さらに…)

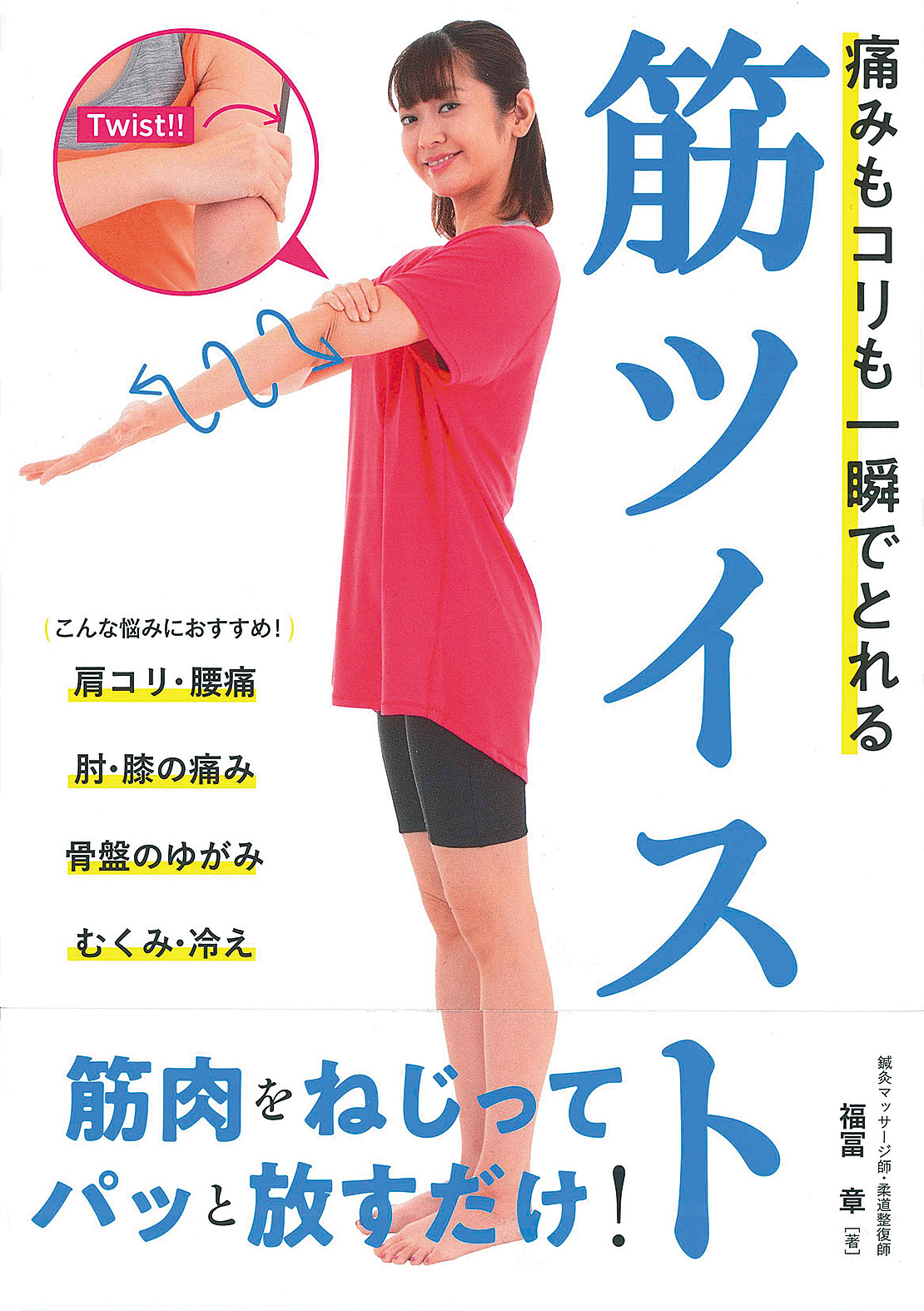

秀和システムから新刊 『痛みもコリも一瞬でとれる 筋ツイスト』

秀和システムから新刊 『痛みもコリも一瞬でとれる 筋ツイスト』

2018.04.10

痛みもコリも一瞬でとれる筋ツイスト

株式会社秀和システムから新刊『痛みもコリも一瞬でとれる 筋ツイスト』が発行された。著者は、岐阜市でマサゴ整骨院を開業している福冨章氏(鍼灸マッサージ師・柔整師)。本体価格1,300円。

筋ツイストとは、「筋肉をねじる→パッと手を放す→反動で筋肉が元に戻る」といった一連の動きを利用したセルフ調整法。筋肉が元に戻ろうとする「反射」、つまり無意識のうちに筋肉に刺激を与えることができるので、筋膜のねじれや、血行・リンパの流れの改善に効果が期待できると著者。

「筋肉の流れに沿ってねじること」といった実践する上でのポイントのほか、体幹・ふくらはぎ・太ももなど部位ごとの解説を、写真を用いて分かりやすく紹介する。 (さらに…)

柔整国試、次々回から出題数増

柔整国試、次々回から出題数増

2018.04.10

財団設置の委員会が報告

2020年3月実施の第28回柔道整復師国家試験から必修問題数が増加するなど見直しが図られるようだ。柔道整復研修試験財団に設置されている「柔道整復師国家試験改善検討委員会」が3月5日付の報告書の中で示した。同委員会は、国家試験の質の向上を図る目的で平成27年5月に立ち上げられ、委員長の相澤好治氏(北里大学名誉教授)をはじめ、碓井貞成氏(全国柔道整復学校協会会長)、工藤鉄男氏(日本柔道整復師会会長)、櫻井康司氏(日本柔道整復接骨医学会会長)、釜萢敏氏(日本医師会常任理事)らで構成されている。

報告書では、具体的な改善事項として、▽必修問題を従来の30問から50問に増やし、出題範囲を「柔道整復施術の基礎」「保険診療に関する知識」「関係法規に関する知識」とする、▽臨床実地問題について、「柔道整復理論」を含んだ現行の15問程度から20問程度に改める、等を挙げた。今後、出題基準を改訂した上で、2020年3月と、2年後の2022年3月の国家試験で実施に移す予定という。

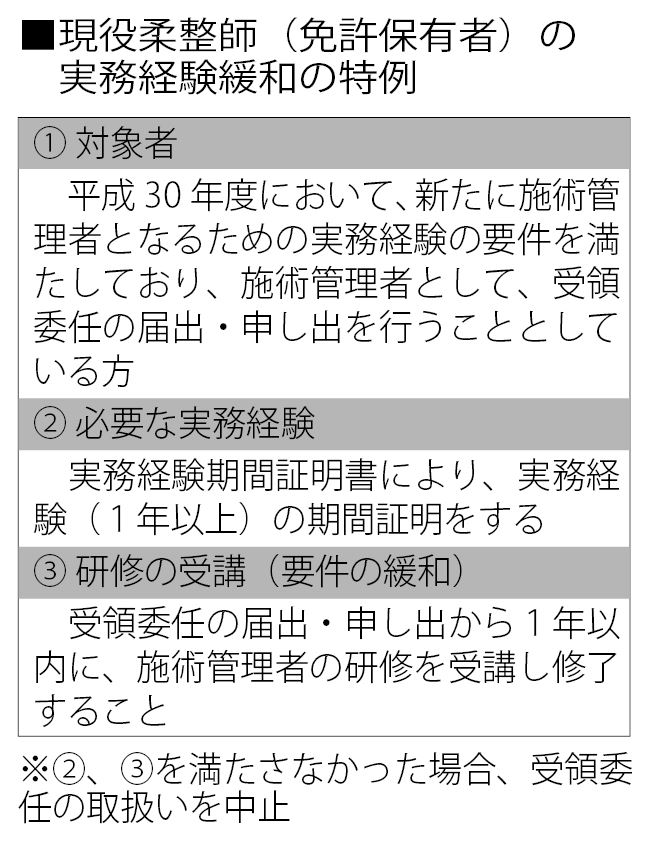

4月からの施術管理者新要件で 既に実務経験ある柔整師にも特例 厚労省の3月5日付通知

4月からの施術管理者新要件で 既に実務経験ある柔整師にも特例 厚労省の3月5日付通知

2018.03.25

4月以降、柔整療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」になるための新要件として、「実務経験」と「研修受講」が義務化されるが、導入初年度となる平成30年度において、既に実務経験(1年以上)を満たしている現役柔整師にも特例が認められることとなった。厚労省が3月5日付の通知で示した。

「特例」の措置については、「平成30年3月の国家試験で資格を取得した後、すぐに施術管理者となる計画の方」といった新規免許取得者・新卒者を対象に設けられていたが、免許を保有する柔整師に対しては今回が初めて。

これまで厚労省が示した改正通知では、現時点で受領委任の「登録・承認」がされた施術管理者が、▽施術所(建物)所在地の変更、▽「協定から契約」または「契約から協定」の変更、の2つのケースに限って新要件は除外するが、これ以外では、たとえ施術管理者の経験がある柔整師でも、「新たに届出・申し出をし直す場合」は新要件が課せられることとなっていた。

今回の3月5日付通知では、受領委任を取り扱う施術所において「柔整師として実務に従事した経験」が既に1年以上ある柔整師に対し、勤務実態が証明できれば、緩和措置として、届出・申し出から1年以内に「もう一つの要件である研修(2日間程度、16時間以上)を受講し修了する」ことで施術管理者に認めるとの、新たな「特例」を定めた。これにより、現在施術所で勤務する柔整師や過去に施術管理者であった柔整師が1年以上の実務経験を経ていれば、平成30年度において実質的に施術所を開設することが可能になった。

なお、経験日数としてカウントされるのは、「受領委任の取り扱いを行うとして登録された施術所」のみで、指定された様式『実務経験期間証明書』(上画像参照)によって証明を行う。過去に開業していた施術管理者が、一定期間を空けて再度施術所を開設する場合など、「自らが自らを証明する」ケースも生じるが、厚労省担当者は「そういったケースもあり得る」と話す。

【寄稿】柔整業界委員の主張・下 柔整審査会の強化は見切り発車

【寄稿】柔整業界委員の主張・下 柔整審査会の強化は見切り発車

2018.03.10

田村公伸 氏

日本個人契約柔道整復師連盟常任理事

前回の亜急性議論に対する主張に加え、日本個人契約柔道整復師連盟の田村公伸氏は、昨秋より権限が強化された柔整審査会についても多くの問題をはらんでいると指摘する。また、1部位目から負傷原因を記載させるか否かの論点に対する考えも明かした。

調査権限の付与は法的根拠がない

■柔整審査会の強化について

私も委員として出席している社会保障審議会柔道整復療養費検討専門委員会において、第4回から第11回までの会議で議論を重ね、結論も合意もなされぬまま、柔道整復療養費審査委員会(以下、柔整審査会)の権限強化に関する改正通知等が平成29年9月4日付で発出された。この改正には療養費の支給制度に関し多くの制度上の問題が存在している。

最大の問題点は、健康保険法上、療養費の支給制度が予定もしていない制度を創設するものであり、明らかに健康保険法に違反しているという点だ。 (さらに…)

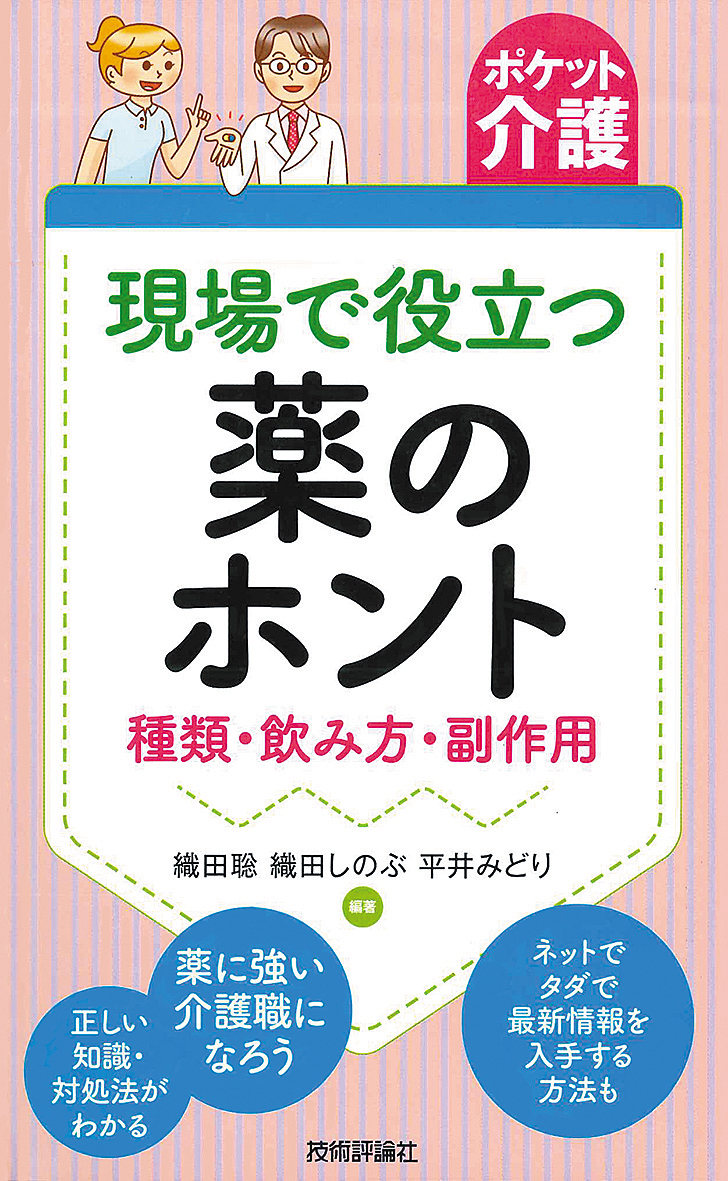

技術評論社から新刊 「ポケット介護 現場で役立つ薬のホント~種類・飲み方・副作用」

技術評論社から新刊 「ポケット介護 現場で役立つ薬のホント~種類・飲み方・副作用」

2018.03.10

技術評論社から新刊、「ポケット介護 現場で役立つ薬のホント~種類・飲み方・副作用」が発行された。編著は織田聡氏(医師、薬剤師、医学博士)、織田しのぶ氏(薬剤師、薬学博士)、平井みどり氏(医師、薬剤師、医学博士)。新書判240頁、本体価格1,480円。

薬の知識を「介護職や介護家族が絶対知っておきたい基礎知識」と「知っておくと医療従事者とコミュニケーションしやすくなる知識」に分けて解説。厚生労働省が管理する独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページなどから、無料で最新の情報を手に入れる方法、入手した添付文書の読み解き方も紹介する。このほか、主だった治療薬の一般名・商品名の一覧と索引を収載するほか、「薬はなぜ水以外で飲んではいけないの?」や「薬の副作用かもしれない症状は?」から、「介護職ができる薬の服用介助は?」や「医師とうまくコミュニケーションするコツは?」まで、実践的なQ&Aも網羅する。鍼灸マッサージ師、柔整師にとっても必携の一冊。

(さらに…)

JATAC第22回全国活動報告会 「脳振盪は侮れない」

JATAC第22回全国活動報告会 「脳振盪は侮れない」

2018.03.10

後年に重篤な後遺症も

NPO法人ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会(JATAC)の第22回全国活動報告会が2月11日、12日、福岡市内で開催された。

整形外科医で日本ラグビー・トップリーグのチーム「コカ・コーラレッドスパークス」や東福岡高校ラグビー部のチームドクターを務める竹田智則氏が講演を行った。 (さらに…)

診療報酬の改定内容決定で、次は療養費 慣例に従えば、改定率は0.315%?

診療報酬の改定内容決定で、次は療養費 慣例に従えば、改定率は0.315%?

2018.02.25

具体的な議論は4月以降に

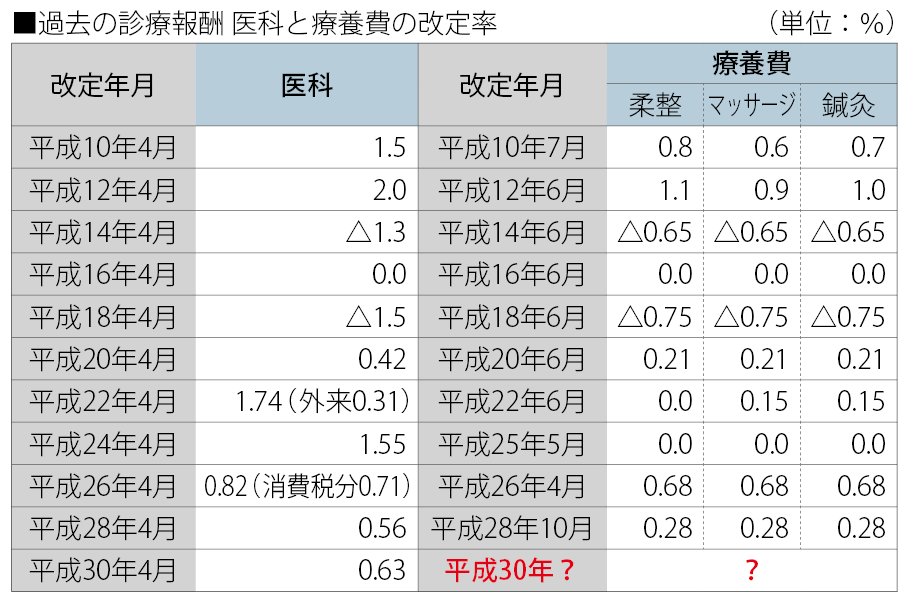

療養費の料金改定に影響する平成30年度診療報酬の改定内容が決定した。改定率は診療報酬全体でマイナス1.19%、医師の人件費などに当たる「本体」部分は0.55%引き上げられることとなった。

柔整、あはき療養費の料金改定は、通常、診療報酬改定と同じ年度に行われ、施行は診療報酬より少し時期を遅らせて実施される。また改定率については、慣例的に診療報酬本体部分のうちの「医科」の改定率の2分の1とされている。今回、「医科」がプラス0.63%だったことを踏まえれば、0.315%近辺のプラス改定になることが見込まれる。

過去、民主党政権時代には「慣例」に反した改定率もみられたが、直近の平成28年度改定では「2分の1」が守られている(下表参照)。現在、柔整・あはきの両療養費検討専門委員会では不正防止策を中心に議論が行われており、特にあはき専門委では往療料加算を引き下げるか否かが大きな争点になっている。料金改定については、4月以降、具体的な議論が展開されていくものと思われる。

【寄稿】柔整業界委員の主張・上 「亜急性」は負傷の範囲を指す

【寄稿】柔整業界委員の主張・上 「亜急性」は負傷の範囲を指す

2018.02.25

田村公伸 氏

日本個人契約柔道整復師連盟常任理事

柔整業界側の委員として、柔道整復療養費検討専門委員会の場で厚労省や保険者らと議論を闘わせている日本個人契約柔道整復師連盟の田村公伸氏から本紙に寄稿があった。専門委員会の在り方に危機感を持ち、亜急性や柔整審査会の問題にも警鐘を鳴らす。

専門委ではもっと「適正化」議論を

今般の社会保障審議会柔道整復療養費検討専門委員会のテーマが、「適正化」ではなく「不正対策」として展開されたことは、柔整業界にとって大変侮辱的な出来事である。逆に国、保険者の今までにない本気度が感じられ、柔整師側はもっと危機感を持ち、業界を挙げて真剣に取り組まなければならない。

◇ ◇ ◇

■亜急性議論について

療養費の支給対象として「負傷の範囲」に用いられてきた「亜急性」という文言は、外力の加わり方であり、外傷の発生機序として負傷原因に関して用いられてきた文言であり、あくまで柔整師が療養費を取り扱う上では「亜急性」は療養費の支給対象の負傷の範囲に関しての説明に用いられてきたものである。

今回検討課題として示された「亜急性の文言の見直し」では、この亜急性という文言が負傷の範囲を示す上で表現がそぐわないという意見から「文言の見直し」という議論になったと考える。ところが柔道整復療養費検討専門委員会においては、「医学的に亜急性の外力というものは存在せず、亜急性期すなわち期間を表すもので外力を表すものではない」という意見から議論の内容が急性期、亜急性期、慢性期など「時間軸」として症状の経過を問うのか、負傷の範囲を問うのか混同された議論に変化し「文言の見直し」から「文言の解釈」へと論点がすり替わってしまった感がある。

純粋に文言の見直しを図るのであれば、当初より「療養費の支給対象の負傷の範囲」を表現している「亜急性」の文言を見直し、「急性又は酷使、反復による外傷性であることが明白な……」と見直すことを提唱したい。これは、当初からの療養費の支給対象の負傷の範囲から逸脱したものではなく、外傷の原因が不明なものまで主張するものでもなく、何ら業務範囲を拡大提示しているものではない。負傷の原因や時期は、患者からの申告により得られる情報であり、患者により「いつ・どこで・どうして・どうなった」が明確に回答できないケース、例えばコンタクト系スポーツで負傷した場合や、継続した日常動作及びスポーツ活動などで負傷した場合では「どうなった」が曖昧なケースが臨床上多くある。これらは本来全て療養費の支給対象の負傷の範囲としてとらえて問題がない症例である。

資料として下記に掲載している「国別のスポーツ外傷とスポーツ障害の取り扱い状況」を見れば、スポーツ障害やスポーツ外傷においても発信が外国である場合、それを日本語に翻訳し医学的に分かりやすいように分類した結果、適切な表現がなされていないことがうかがえる。

また、『最新整形外科学大系 第23巻「スポーツ傷害」』(中山書店、2007年)に記載されているリトルリーグ肘の事例を用いた一文では当該傷害を「野球などで幼弱な発育期の肘に過大なストレスが繰り返し加わった結果、肘関節内顆に発生した病態を言う」と定義しており、「急性発症で骨片に明らかな骨折断端がある剥離骨折と、小骨片や数個に分節した亜急性発症例がある」と分類されている。「亜急性発症」は、overuse により繰り返された外力は組織に負担がかかる状態となり、微少刺激により過大なストレスを引き起こし、その結果病態組織変性が生じるが、痛み等の症状の認知が病態組織変性に遅れた状態で発症するため、「急性発症」と区別した表現で記載されていると示している。医師でもある学者が監修した文献に「亜急性発症」の記載があり、「医学的に亜急性の外力というものは存在せず、亜急性期すなわち期間を表すもので外力を表すものではない」という意見には疑問が生じる。

参考までに病理学の観点からでも医歯薬出版株式会社から出版されている『病理学概論』によれば「発病から回復に至るまでの経過時間の長短によって疾病を急性、亜急性、慢性に分類することは一般的によく行われている。すべての病気が最初から急性、慢性に分類されているのではなく、臨床経過から見た結果的な分類である」とあり、炎症についての項では「滲出は急性の時期に相当し、増殖は慢性又は亜急性期に相当する」とも記述されている。つまり、急性期=滲出性炎、慢性期=増殖性炎ということであり、経過時間によって分類はされていない。結果的に経過時間の分類に用いる用語としても、初診の段階で急性・亜急性・慢性と分類することはナンセンスである。

変形性膝関節症で関節水腫の事例を用いると、変形自体は長時間の年月をかけたもので、時間で分類するなら慢性であろう。外力で分類するなら、重力という外力により長期間を経て損傷されたものであるから亜急性である。そこにはもちろん、生活環境、労働環境など重力下で起こる微細な外力の積み重ねが大きな要因であることは言うまでもない。しかし、炎症の観点からみれば水腫という滲出が起きているので急性となる。つまり、変形という期間的にみると慢性期であるが、亜急性の外力により水腫という炎症が急性に起きたことになる。これは療養費の支給対象の負傷の範囲としてとらえて問題がない症例である。なぜなら、柔道整復学・理論の観点からいえば亜急性の外力であり、病理学の観点からいえば滲出性の炎症であるので急性である。

学校教育の場でも、外傷の発生機序とした認識のもとで急性、亜急性を区別、使用し柔道整復学においてもその概論は変わることなく教育されている。また病理学もしかりである。

医学分野において発生機序を説明する文言(用語)が存在しないのなら、亜急性を医学的文言に改めるべき議論をすることが本来の文言の見直しであり、世界的な基準を踏まえた上で臨床を行っている柔整師だけではなく養成校・学者・教員等が学術的に検証し議論を進める場を別に設け、そこでの議論としなければ根本的な解決には至らないであろう。

「亜急性」は単に療養費取り扱いの負傷の範囲を説明する文言であること。この文言が曖昧でそぐわないので見直しを図る、との本来のテーマを踏まえ、議論のすり替えをすることなく、療養費・受領委任制度は患者のための制度であることを忘れないよう議論が進むことを希望する。

後編に続く

日本スポーツ医科学学会 第1回学会東京大会 多職種連携促進など目的に設立

日本スポーツ医科学学会 第1回学会東京大会 多職種連携促進など目的に設立

2018.02.25

笹川氏「普段からのコミュニケーションが先行」

織田氏「業界外の付き合い、医師も不得手」

一般社団法人日本スポーツ医科学学会(笹川隆人会長)の第1回学会東京大会が1月21日、東京都内で開催された。一般社団法人診療連携ネットワーク協会(織田聡代表)との共催。

同学会は、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会でのスポーツ関連の部会における議論を契機に設立された学術団体。鍼灸・マッサージに限らず、柔整師やPT、医師を含むスポーツ分野における医学、トレーニング学、栄養学、情報科学分野全般において、学術の発展及び連携の促進を図ることを設立主旨とする。

講演は主に笹川氏と織田氏の対談形式で進められた。笹川氏は、 (さらに…)

第13回柔整療養費検討専門委員会 亜急性議論、依然平行線たどる

第13回柔整療養費検討専門委員会 亜急性議論、依然平行線たどる

2018.02.10

保険者「支払基金を療養費でも」

1月31日、第13回柔道整復療養費検討専門委員会が都内で開かれた。今回は、検討課題のうち、主に「亜急性」と「1部位目から申請書に負傷原因を記載させること」について議論された。

亜急性については、昨年3月21日の同委員会で厚労省から、亜急性の文言は削除しない上で、①負傷の原因が明らかであること、②身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること、の2点を現行通知に追記する案が示されていたが、合意に至っていない。 (さらに…)

文科省発表 柔整・鍼灸「専門職大学」4校申請

文科省発表 柔整・鍼灸「専門職大学」4校申請

2018.02.10

秋までに開設の可否を判断

文部科学省が昨年12月21日に発表した平成31年度開設予定の開設申請があった「専門職大学」13校の中に、柔道整復・鍼灸の課程を持つ学校が4校あることが分かった。

【専門職大学】

平成31年度より創設される新たな高等教育機関。卒業すれば大学と同様に学士の学位を得ることができる。既存の大学と比べて、専任教員数のおよそ4割以上を実務経験者とし、適切な指導体制の確保された企業内実習を単位に含むなど、より実践的な職業教育に重点を置く。

(さらに…)

JATI第12回トレーニング指導者研修・交流会 筋温維持でパフォーマンス向上

JATI第12回トレーニング指導者研修・交流会 筋温維持でパフォーマンス向上

2018.02.10

ウオームアップ後から競技直前まで

特定非営利活動法人日本トレーニング指導者協会(JATI)の「第12回トレーニング指導者研修・交流会」が昨年12月17日、帝京平成大学の中野キャンパス(東京都中野区)で開催された。

海外講師招聘講演はオーストラリアストレングス&コンディショニング協会のChris Gaviglio氏と英国ストレングス&コンディショニング協会のPaul J. Read氏が登壇した。 (さらに…)