柔整・大阪社団 平成31年保険講演会 日整の療養費改革、成果アピール

2019.03.25

来年度の国家試験改訂にも言及

公益社団法人大阪府柔道整復師会(大阪社団)の主催する保険講演会が3月2日、大阪柔整会館(大阪市西区)で開催された。

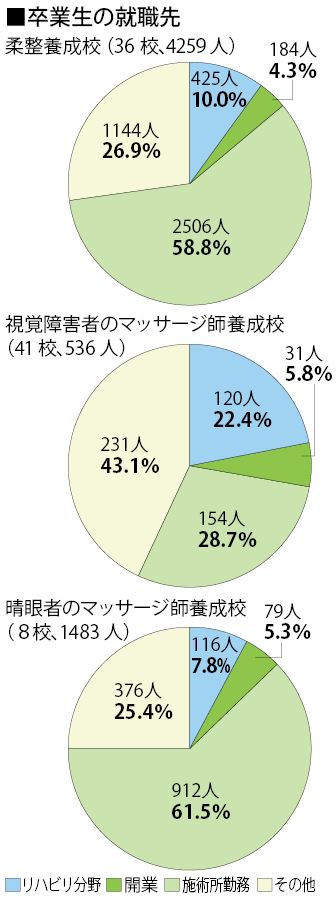

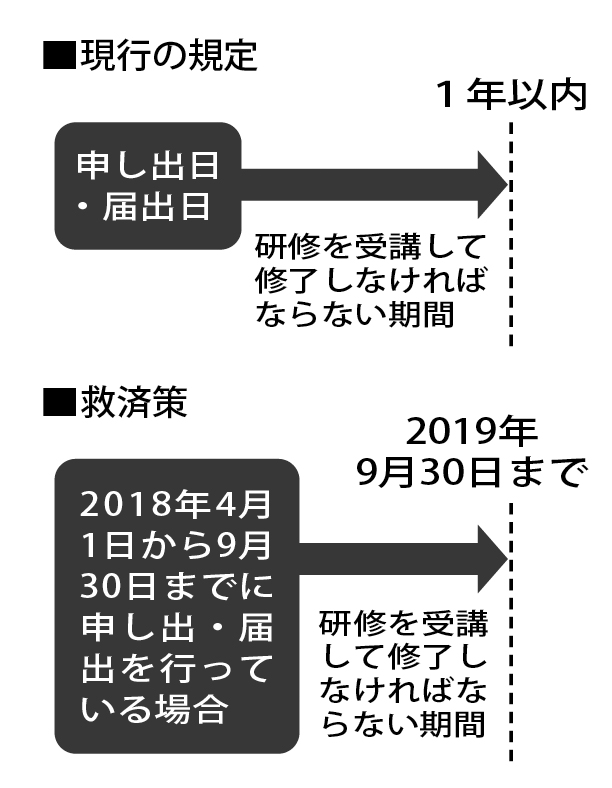

講演『柔道整復師療養費制度及び教育制度の改革について』では、公益社団法人日本柔道整復師会(日整)の森川伸治理事(保険部長)、伊藤宣人理事(保険部)が登壇。養成校カリキュラムの見直し、柔整審査会の権限強化、施術管理者の資格要件強化、亜急性の見直しといった、昨今の業界を取り巻く動きを列挙し、「日整が実現した制度改革」と表現した。

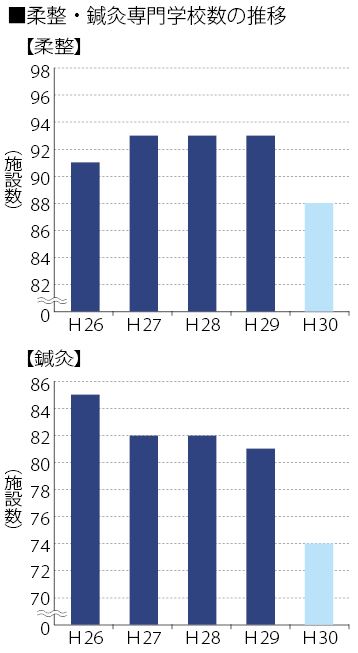

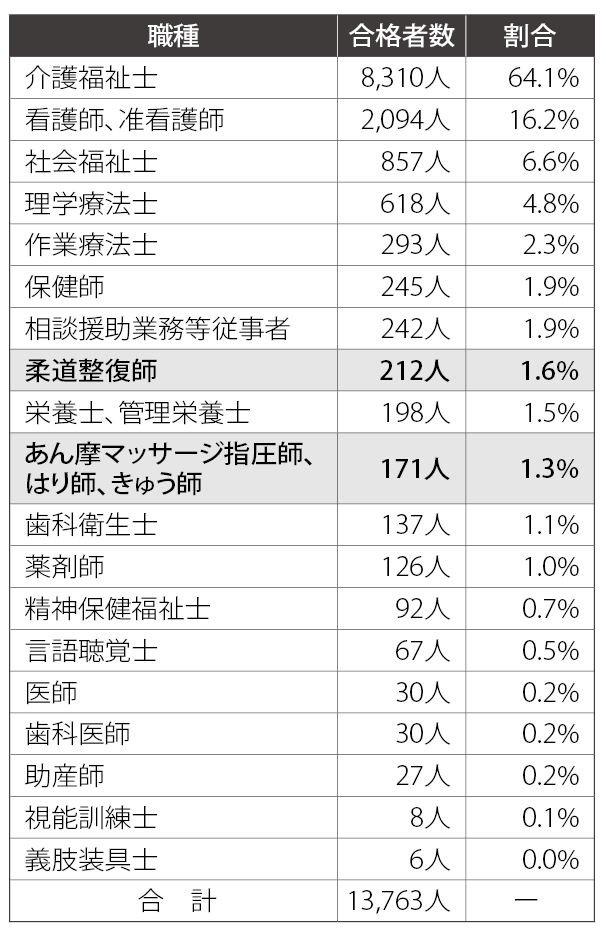

カリキュラム見直しについては、養成校の乱立に触れ、「モラル・質の低下」の対策として必要だったと説明。また、それに伴い国家試験の内容が改訂作業中だとして、2019年度から必須問題が30題から50題に増加、柔道に関する出題等が増えるほか、この必須問題で8割以上の正答率が必要となり、一般問題の得点だけでは合格できない仕組みになると説明。「偏った教育を受けていると合格できないようにする改訂内容だ」と述べた。

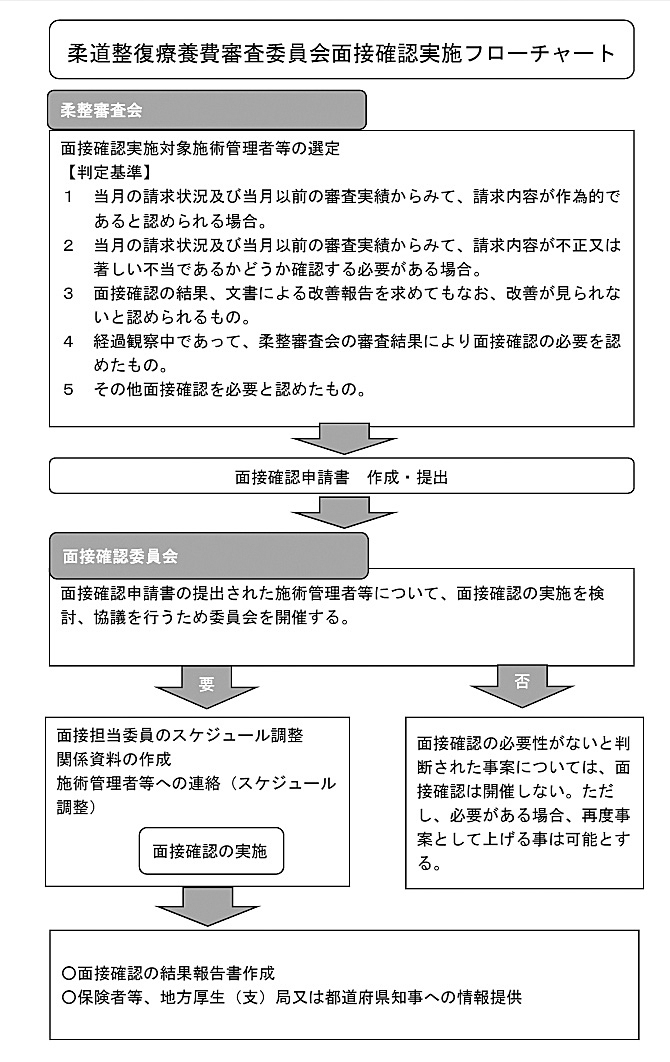

柔整審査会の権限強化では、「問題がある請求を発見しても対処が難しい審査会の現状」を改善すべく、厚労省に働きかけを続けた結果の一つが、昨年12月の事務連絡で具体的な取り扱いが示された審査会における面接確認だと紹介。面接はあくまで調査の一環で、処罰ではないが、「柔整師としてモラルある請求をするように」というある種の指導ではあると述べた。

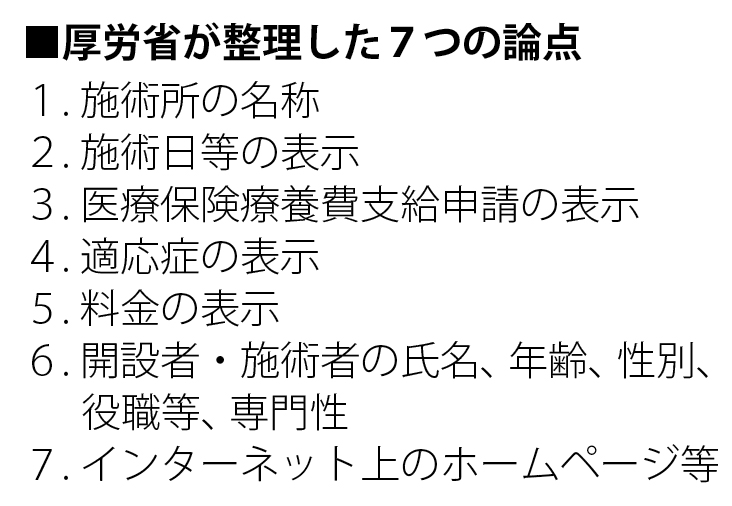

このほか、大阪社団の藤林厚志氏による講演『保険取扱いの現状(大阪)』も行われた。なお、大阪社団の徳山健司会長はあいさつで、開催前日の3月1日、大阪府議会本会議で自民党所属の府議・占部走馬氏が接骨院に関する違法広告について質問を行ったことを、大阪社団の働きかけの成果として紹介した。