令和元年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等

2020.04.24

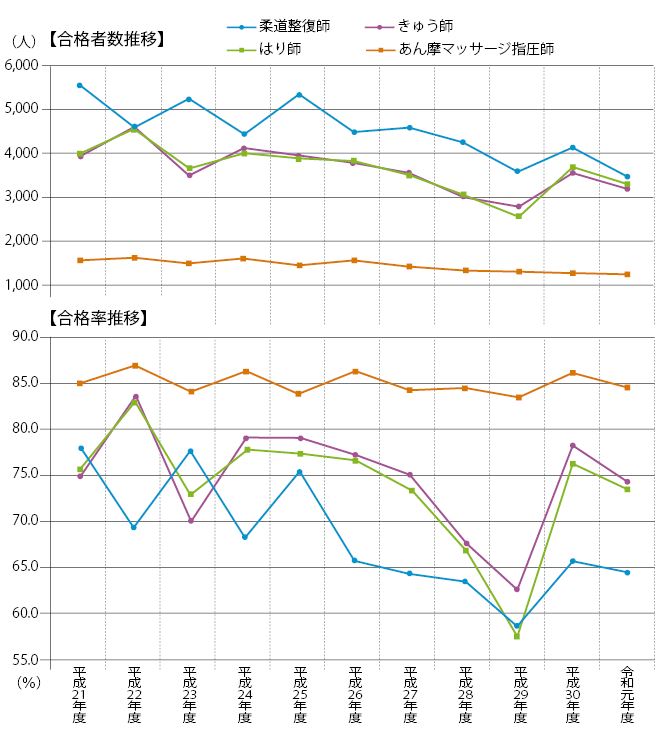

合格者・合格率とも微減

柔整の問題数増など変更も影響か

厚労省が3月26日、第28回柔整師・あん摩マッサージ指圧師・はり師及びきゅう師国家試験の結果を発表した。昨年度は全ての試験で合格率が上昇し、はり師では20㌽近い増となるなど、近年の低調傾向に歯止めがかかったかに見えたが、今年度はいずれも微減となった。柔整師国家試験では今年度より試験の出題範囲・問題数が変更されており、その影響とも考えられる。 (さらに…)

令和元年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等

令和元年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等

2020.04.24

合格者・合格率とも微減

柔整の問題数増など変更も影響か

厚労省が3月26日、第28回柔整師・あん摩マッサージ指圧師・はり師及びきゅう師国家試験の結果を発表した。昨年度は全ての試験で合格率が上昇し、はり師では20㌽近い増となるなど、近年の低調傾向に歯止めがかかったかに見えたが、今年度はいずれも微減となった。柔整師国家試験では今年度より試験の出題範囲・問題数が変更されており、その影響とも考えられる。 (さらに…)

福岡・築上町が独自の休業支援、施術所も対象に

福岡・築上町が独自の休業支援、施術所も対象に

2020.04.22

新型コロナウイルスの感染防止のため、休業要請に協力する施設に支援金を支給すると発表した福岡県築上町の独自の支援策の中に、「鍼灸、マッサージ、柔道整復」が対象として含まれていた。県の休業要請とは別に、築上町が独自で「必要と認める施設」として加えた。

支給額は1事業者につき、1店舗あたり20万円。申請は5月8日まで受け付け、同月下旬までの支給を目指すとしている。休業の協力期間は4月25日から5月6日まで。

築上町「新型コロナウイルス感染症拡大防止休業協力店舗に対する支援金支給について」

あマ指師課程新設めぐる裁判の仙台地裁判決、コロナ影響で6月に

あマ指師課程新設めぐる裁判の仙台地裁判決、コロナ影響で6月に

2020.04.21

晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設をめぐる裁判で、仙台地裁の判決言い渡し日時が、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い変更されたことが分かった。

4月27日(月)だった期日は、6月8日(月)15時に変更となった。

あはき・柔整の休業対象外、大阪などでも

あはき・柔整の休業対象外、大阪などでも

2020.04.15

新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言の対象となっている大阪府と兵庫県、神奈川県が、東京都に続き、休業を要請する対象施設の詳細を公表。あはきと柔整の施術所は、「社会生活を維持するうえで必要な施設」として、「医療施設」に含まれ、3府県とも休業の対象外となった。

東京都と同様の判断が下されたが、3府県においても、足並みを揃える形で同じ区分に「整体院」が含まれており、疑念が残る。

東京都の休業要請、あはき・柔整の施術所は対象外

東京都の休業要請、あはき・柔整の施術所は対象外

2020.04.14

新型コロナウイルスの緊急事態宣言を受け、東京都が要請している休業施設について、「鍼灸、マッサージ、柔道整復の施術所」が対象外であることが分かった。都が4月13日夕、休業を要請する対象施設などの詳細を公表した。

発表では、あはきと柔整の施術所は、病院、診療所、歯科、薬局とともに、「医療施設」に含まれ、「社会生活を維持するうえで必要な施設」として休業の対象外となった。備考欄には「適切な感染防止対策の協力を要請 ※有資格者が治療を行うもの」との記載があった中、「整体院」も含まれていたのは疑問というほかない。

新型コロナ 入学式中止・縮小 授業開始の延期

新型コロナ 入学式中止・縮小 授業開始の延期

2020.04.10

養成校、苦労と苦渋の春

休校措置や卒業式・入学式の中止・規模縮小、新学期の開始延期――新型コロナウイルスの影響はあはき・柔整の養成校にも大きな影響を及ぼしている。

「3密の回避」「状況は流動的」

4月1日に行われた平成医療学園専門学校(大阪市北区)の令和2年度の入学式では、椅子の間隔を広めに空け、受付では手指の消毒と非接触式の体温計による検温を実施。 (さらに…)

新型コロナ、鍼灸関連学会など大会延期

新型コロナ、鍼灸関連学会など大会延期

2020.04.10

全日は9月に、東洋医学会は来年夏に

5月下旬に京都で開催予定だった全日本鍼灸学会の第69回学術大会(北小路博司会頭)が、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、開催の延期を決めた。日程を3カ月以上延ばし、9月11日から13日の間で開催される。会場(国立京都国際会館・京都市左京区)の変更はないが、大会内容に変更が生じた場合は随時通知するとしている。

同様の事情から、6月中旬に開催予定の日本東洋医学会の第71回学術総会(三潴忠道会頭)も来年8月に延期すると発表。会場の仙台国際センター(仙台市青葉区)に変更はないとしている。11月に名古屋で開催予定だった第35回経絡治療学会学術大会も開催の中止が決定された。

全鍼協、新代表に草刈氏

全鍼協、新代表に草刈氏

2020.04.10

一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会(全鍼協)の新代表理事に、草刈康徳氏が就任した。3月8日の同会臨時社員総会で決定。副理事長には新たに本間拓郎氏が就いた。

介護予防研究会 機能訓練指導員養成講座・愛知 「総合事業」を経営の柱に

介護予防研究会 機能訓練指導員養成講座・愛知 「総合事業」を経営の柱に

2020.04.10

昼休み時間に「通所型サービス」可能

NPO法人介護予防研究会(佐藤司理事長)が2月23日、介護保険で即戦力となる機能訓練指導員を養成するための講座を愛知県一宮市内で開催した。

同講座は、2日間(12時間)で、介護保険制度の基礎知識や機能訓練指導員として必要となる機能訓練表等の作成、身体機能評価(アセスメント)の適切な方法等の8科目を学ぶ。また、鍼灸師のみの免許保有者には、「機能訓練指導員を配置した事業所での6カ月以上の実務経験が必要」という要件をクリアするための「機能訓練認定鍼灸師コース」として受講でき、 (さらに…)

経産省、「資金繰り支援」の対象に施術所も

経産省、「資金繰り支援」の対象に施術所も

2020.04.09

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経済産業省が中小企業・小規模事業者の資金繰りを保証する制度を拡充しているが、その中の「セーフティネット保証5号」で対象業種の追加が4月8日に決まり、「あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所」も指定された。

「セーフティネット保証5号」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業種の企業・事業者の資金繰りを円滑にするため、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度。売り上げなどが前年の同じ月より5%以上減少した企業・事業者が対象となる。既に、追加業種からの事前相談を各信用保証協会において開始している。

なお、セーフティネット保証5号の利用には、売り上げなどの減少について市区町村長の認定が必要となる。

経済産業省『セーフティネット保証5号の概要』

税の申告・納付、4月17日以降も受け付ける

税の申告・納付、4月17日以降も受け付ける

2020.04.06

国税庁はこのほど、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付を4月17日(金)以降も受け付けることを発表した。

同庁では当初、申告の受け付け期限を4月16日(木)まで延長するとしていたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からさらに柔軟に対応するとしている。

国税庁『確定申告期限の柔軟な取扱いについて―4月17日(金)以降も申告が可能です』

セイリン、ロゴを変更 「多面的な事業展開」をイメージ

セイリン、ロゴを変更 「多面的な事業展開」をイメージ

2020.04.03

セイリン株式会社(静岡市清水区)はこのほど、自社のロゴマークを変更した。同社ではこれまで鍼灸鍼以外の医療機器製造・販売もしてきたが、割合的には少なかったとのこと。そこで、「これまで以上の拡大を目標に、多面的な視野で事業を進めていく企業としてのイメージを含め、新しいロゴマーク創った」という。

【新ロゴマーク】

療養費の専門委員会、4月8日開催を中止に

療養費の専門委員会、4月8日開催を中止に

2020.04.02

施術者団体や保険者、有識者等により療養費の今後のあり方を話し合う「検討専門委員会」について、あはき・柔整療養費ともに4月8日に開催される予定だったが、本日、厚労省が「開催の中止」を発表した。

2日前の一昨日(3月31日)に開催が発表されたばかりだが、一転して中止を決めた。厚労省はホームページ上で、「諸般の事情を鑑み開催を中止することといたしました」としており、新型コロナウイルスの感染状況を鑑みたものと思われる。

新型コロナ、経産省が資金繰り支援策など公開

新型コロナ、経産省が資金繰り支援策など公開

2020.04.01

新型コロナウイルスの感染拡大で、感染を心配する患者・利用者が来院を控えたり、高齢者施設への往療が休止されたりするケースが生じており、施術所運営にも大きな打撃を受けている。そんな中、経済産業省から、新型コロナウイルスによる企業・事業者への影響を緩和し、支援するための施策などが先月より随時発表されている。

3月12日には、影響を受ける事業者に向けて、資金繰り支援や経営環境の整備などに関する情報(パンフレット)をホームページ上に掲載した。具体的な資金繰りについて、日本政策金融公庫等が、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として、融資枠別枠の制度を創設し、信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げ(据置期間は最長5年)を実施。この特別貸付に、「特別利子補給制度」を併用することで「実質無利子化」できると支援策を伝えている。

パンフレットには、これ以外にも相談窓口、雇用調整助成金の特例措置など、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業、個人事業主に対する緊急対応策が全般的に盛り込まれている。

経産省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」

あはき・柔整国家試験、合格発表(速報) 合格率はほぼ横ばい

あはき・柔整国家試験、合格発表(速報) 合格率はほぼ横ばい

2020.03.26

第28回のあマ指師、はり師、きゅう師、柔整師国家試験の合格者の受験番号が厚労省のホームページに掲載された。なお、今回は新型コロナウイルスの影響で掲示での発表は行われていない。

合格率はあマ指師84.7%、はり師73.6%、きゅう師74.3%、柔整師64.5%で、前年と比べてほぼ横ばい。合格者数の推移など、詳細は今後の本紙に掲載する。

新型コロナ 専門学校の新年度の授業開始等で文科省通知

新型コロナ 専門学校の新年度の授業開始等で文科省通知

2020.03.26

文部科学省は3月24日、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、専門学校等(専修学校及び各種学校)に向けて、新年度からの授業等の教育活動の開始に関する通知を出した。

専門学校等は当初より一斉臨時休業の対象には含まれていないが、新年度に当たって、改めて留意事項が周知された。通知では、「大学等における感染拡大の防止について」「学事日程等の取扱いについて」「遠隔授業の活用について」など、7項目を挙げた。

また、入学式等の年度初頭の行事実施に際しては、地域の実態を踏まえた上、「換気の悪い密閉空間」「人の密集」「近距離での会話・発声」の3つの条件が重ならないよう、適切な対応の必要性を伝えた。ただ、「学事日程の変更等を行うよう求めるものではない」としている。

参考:【文部科学省】令和2年度における専門学校等の授業の開始等について(通知)

JLOM ICD-11収載で会見 医療現場での伝統医学活用を

JLOM ICD-11収載で会見 医療現場での伝統医学活用を

2020.03.25

電子システム化を学会で検討

日本東洋医学サミット会議(JLOM)はICD-11への伝統医学分類(漢方・鍼灸)収載を受けた記者会見・記念講演会を2月20日、東京都内で開催。現在の状況や今後の展望について報告した。

【ICD-11(国際疾病分類第11版)】

国際疾病分類(ICD)は、WHOが作成する国際的に統一した基準で定められた死因及び疾病の分類。日本では公的統計や診療報酬明細書などの死因・疾病分類に、ICD準拠の統計基準を利用している。昨年6月に約30年ぶりの改訂が行われ、「伝統医学の病態」などの章が追加された。

会見に臨んだのは、JLOM議長の伊藤隆氏(一般社団法人日本東洋医学会会長)、同副議長の若山育郎氏(公益社団法人全日本鍼灸学会副会長)。 (さらに…)

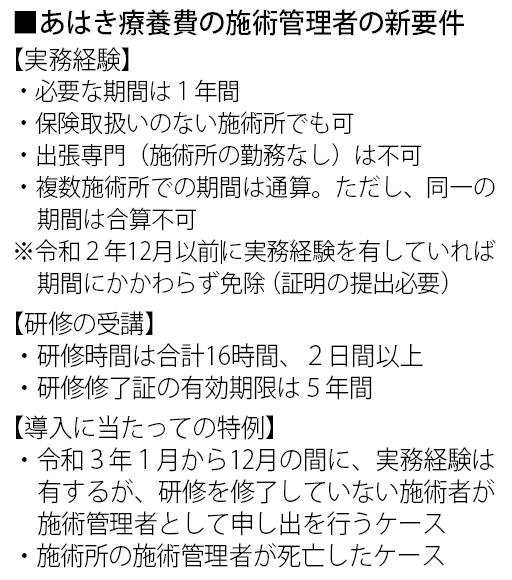

あはき療養費 施術管理者の要件、来年から追加

あはき療養費 施術管理者の要件、来年から追加

2020.03.25

「実務経験1年」と「研修の受講」

あはき師が療養費(健康保険)の受領委任を取り扱う「施術管理者」になる場合に、新たな要件が追加されることが決まった。国家資格を持っていれば認められてきたものが、令和3年1月以降は「実務経験」と「研修の受講」が義務付けられる。 (さらに…)

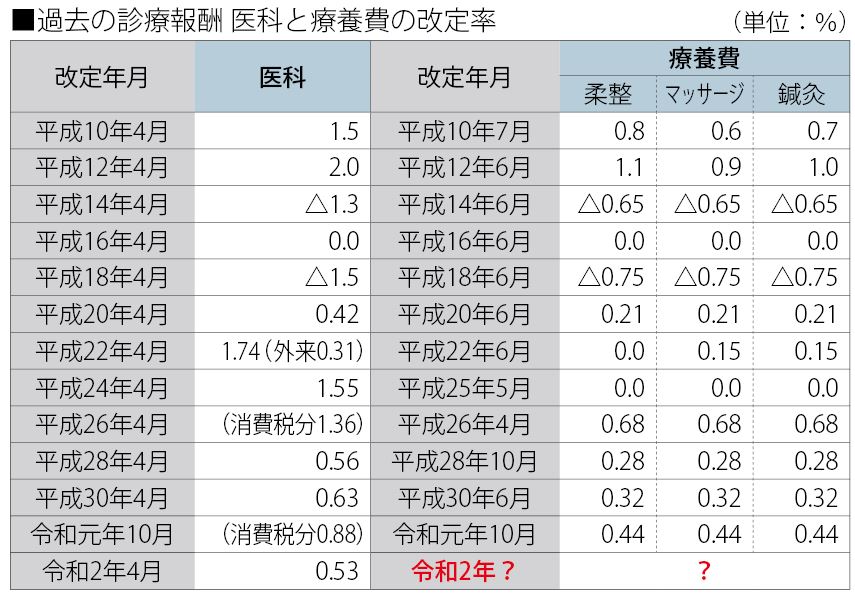

療養費 令和2年度料金改定 議論が始まる

療養費 令和2年度料金改定 議論が始まる

2020.03.25

慣例通りなら改定率は0.265%?

日整「医科と同等に」「再検料算定を毎回」

令和2年度は、柔整・あはき療養費の料金改定の年度。2年に1度の診療報酬改定と同じ年度に実施され、その議論が2月下旬よりスタートした。

療養費の改定は、診療報酬より概ね2カ月遅れで施行され、改定率は慣例的に診療報酬の「医科」の2分の1とされてきた(下図参照)。 (さらに…)

第37回日本東方医学会 『大腸が寿命を決める』テーマに

第37回日本東方医学会 『大腸が寿命を決める』テーマに

2020.03.25

便秘への鍼灸や近年の知見など

第37回日本東方医学会が2月9日、『万病撃退! 大腸が寿命を決める』をテーマに都内で開催された。

マリーゴールドクリニック院長の山口トキコ氏が『大腸肛門病専門医の視点で健康を再考する』をテーマに会頭講演を行った。 (さらに…)