施術管理者研修の申込み、殺到中 5分足らずで定員オーバー

2019.03.10

受講できず、開業見送る柔整師も

平成30年度より、新たに「施術管理者」(柔整療養費の受領委任を取り扱える柔整師)になるために義務化された「施術管理者研修」で、再び問題が起こっている。研修の参加申込みが開始されるやいなや予約が殺到し、定員オーバーになってしまう。近々開業を予定していた柔整師が受講できず、開業を見送るといったケースも生じているという。(編集局・倉和行)

申込みの殺到は、昨春の研修導入の当初からみられ、「優先申込み枠」と「一般申込み枠」が新たに設けられた来年度開催分(2019年4月以降)からより顕著になった。

2019年5月開催の3会場(東京、大阪、福岡)のインターネット申込みでは、2月18日正午より「一般申込み枠」の申込みが始まったが、東京ではわずか5分足らず、大阪と福岡では10数分程度であっという間に定員(各100名)が埋まってしまったという。受講を希望していた柔整師の中には、数カ月後に開業を予定していたが、研修を受講できず開業を見送った者もいるようで、「超人気公演のチケットのようだ」と揶揄する声も業界関係者から聞かれる。しかも、見逃せないのが「申込み期間中」に複数件のキャンセルが出ているという点だ。

本紙より、研修を主催する公益財団法人柔道整復研修試験財団に問い合わせたところ、申込みが殺到している状況は認識しているとし、同財団にも柔整師などから直接問い合わせ・相談が来ており、寄せられた情報は厚労省に報告しているという。担当者は、「研修の回数や定員数は厚労省が決めており、今すぐ増やすというのは難しい。当財団では、申込みの方法において何かしらシステムの改変等で対応できるのかを含めて現在検討している」と話した。

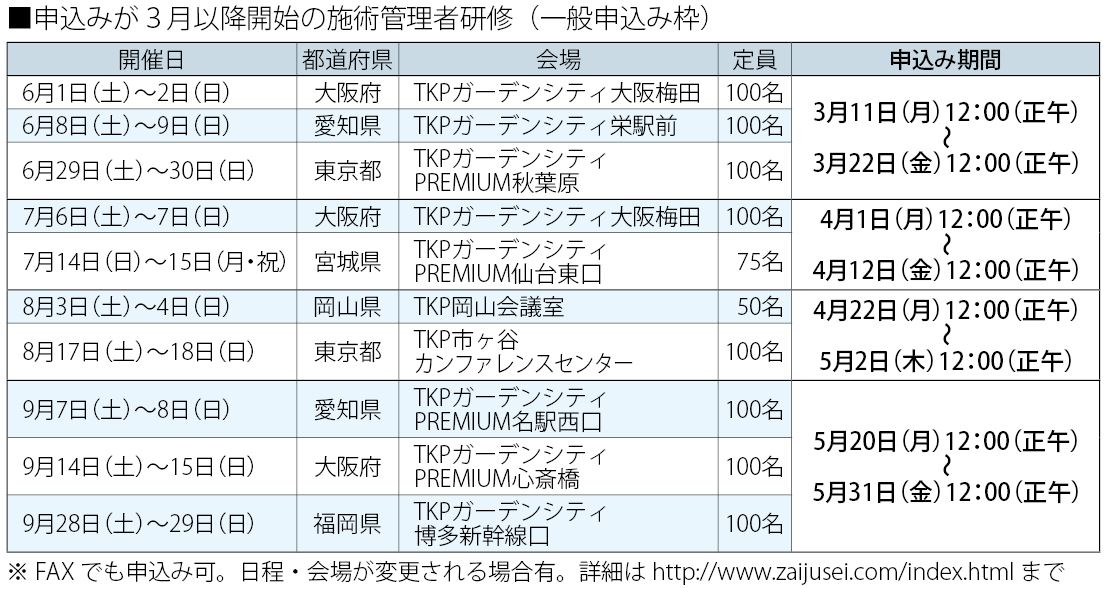

昨年末には、同研修の定員数をはるかに上回る応募があり、これに対する救済策として、「施術管理者の申出または届出を、2018年4月1日から9月30日までに行った柔整師」に限り「研修を受けるべき期間」を延長する措置が取られた(本紙1087号)が、今回の「申込みの殺到」も早急な問題解決が求められる。以下に、来年度開催分の今後の申込みスケジュールを掲載。