医歯薬出版から新刊 『わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版』

2018.03.25

わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版

医歯薬出版株式会社から新刊、『わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版』が発行された。著者は関西医療大学大学院・保健医療学部教授の王財源氏。B5判352頁。本体価格5千円。 (さらに…)

医歯薬出版から新刊 『わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版』

医歯薬出版から新刊 『わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版』

2018.03.25

わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版

医歯薬出版株式会社から新刊、『わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版』が発行された。著者は関西医療大学大学院・保健医療学部教授の王財源氏。B5判352頁。本体価格5千円。 (さらに…)

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』88 遠隔医療に近いことを実現したモンゴルの経験から

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』88 遠隔医療に近いことを実現したモンゴルの経験から

2018.03.25

年度末に入り、ますます忙しさが増しつつありますが、それを横目にようやく穏やかな春を感じる季節になりましたね。そんな中、私は先日、モンゴルまで往診に行きました。 といっても、私はモンゴル国内で医業を行う免状は持っていないので、医療コンサルタント、いわゆるセカンドオピニオン的な目的で患者さんの相談にのってきました。 (さらに…)

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』156 表在の描出画像で新・旧機種を比較

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』156 表在の描出画像で新・旧機種を比較

2018.03.25

松本 尚純(筋・骨格画像研究会)

筋・骨格画像研究会編『超音波による骨・筋・関節の観察』の初版本が出版されたのは、ちょうど12年前になる。しかし、それ以前から超音波画像観察装置(エコー)は運動器の分野で使われ、ドクターと柔整師が画像の粗い時代からエコーを用いた臨床に取り組んできた。現在では画像がより鮮明になり、解剖学的知識があれば比較的簡単に病変部を観察できるようになった。また、硬さの識別ができるエラストグラフィーなども使いやすいものになってきている。さらには、画像こそ粗いがポータブルでポケットサイズのエコーが発売されるなど、機器選択の幅も非常に広くなってきた。今回は、表在の組織の見え方について、表在描出において主流になりつつあるリニアプローブ18MHzを使い、最新の機種と6年前に購入したものとを比較した。 (さらに…)

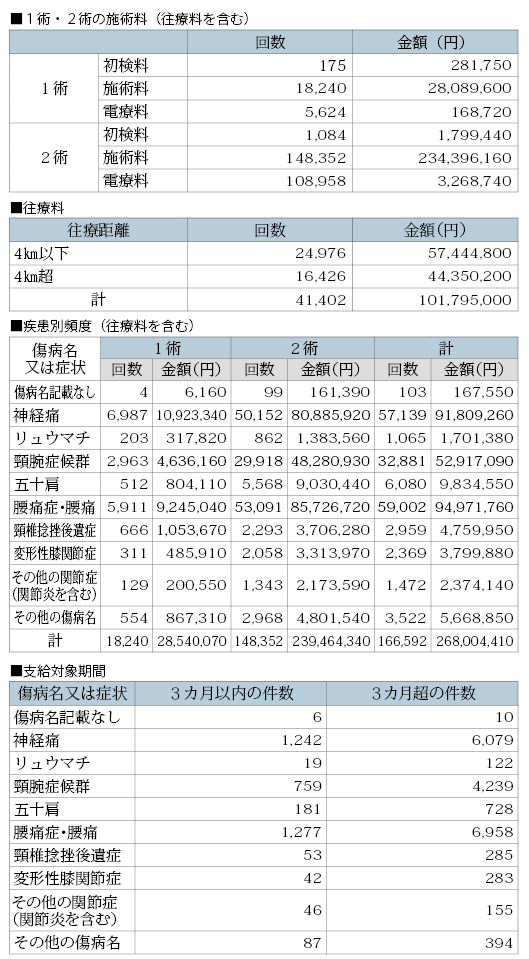

厚生労働省『平成30年度 療養費頻度調査』から 鍼灸療養費 施術行為別・疾患別頻度

厚生労働省『平成30年度 療養費頻度調査』から 鍼灸療養費 施術行為別・疾患別頻度

2018.03.25

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成30年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。 (さらに…)

Q&A『上田がお答えいたします』 丸山議員の質問主意書で分かったこと

Q&A『上田がお答えいたします』 丸山議員の質問主意書で分かったこと

2018.03.25

Q.

丸山穂高衆院議員が提出した『柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問主意書』に対する政府の答弁書を読んだのですが、難しくてよく分かりません。

A.

令和2年3月13日提出の質問主意書ですね。保険者や柔整審査会からの「施術録(カルテ)のコピーを療養費支給申請書に添付してください」との返戻に対する、「なぜ施術録のコピーを付けなければならないのか」との疑義からこのような質問主意書の提出に発展したものと推察できます。 (さらに…)

連載『食養生の物語』58 ツクシ誰の子

連載『食養生の物語』58 ツクシ誰の子

2018.03.25

山菜狩りのシーズンが始まります。雪解けを待って顔を出すのはツクシ。「ツクシ誰の子、スギナの子」と歌われているように、野草で知られるスギナは同じ根茎から出る葉茎の部分。冬の間に地下茎を張り、春になって胞子を放出するための胞子茎が伸び、地面から顔を出した物がツクシと呼ばれています。名前の由来は (さらに…)

連載『アロマテラピーをたずねて』94 アロマの香りで血圧対策

連載『アロマテラピーをたずねて』94 アロマの香りで血圧対策

2018.03.25

ハワイのお土産にもらったパイナップルの形のホノルルクッキーを食べながら、ワイキキビーチやフラダンスのことを想像しています。それらとともに思い起こされる、色鮮やかなブーゲンビリアやアンスリウム、ハイビスカスなどの情熱的なイメージの花々に、甘い香りのプルメリア……。最近では、このプルメリアでレイ(首飾り)を手作りする講習会も現地で開かれているとのことです。

プルメリアは「フランギパニ」または「インドソケイ」とも呼ばれ、ハワイを代表する花の一つです。 (さらに…)

『ちょっと、おじゃまします』 ~産前・産後のママさん達の負担を軽く~ 大阪市都島区<BODY RESET さらさ整骨院>

『ちょっと、おじゃまします』 ~産前・産後のママさん達の負担を軽く~ 大阪市都島区<BODY RESET さらさ整骨院>

2018.03.25

「痛みを気にせず育児を楽しみたい」「出産まで安心してマタニティー生活を過ごしたい」――そんな声に応えるのが女性専門の整骨院、『BODY RESET さらさ整骨院』です。

院長の石黒聡志先生は、趣味として野球などのスポーツを楽しみ、学生時代にはアイスホッケーで国体出場経験もあるスポーツマン。現役時代から成人するまでずっと悩まされていた腰痛を治してもらったことから、治療家の道に進みました。そんな石黒先生が開業するに当たって「女性専門」を掲げたきっかけは、 (さらに…)

今日の一冊 大学病院の奈落

今日の一冊 大学病院の奈落

2018.03.25

大学病院の奈落

高梨ゆき子 著

講談社 1,728円

『腹腔鏡手術後8人死亡 高難度の肝切除 同一医師が執刀 群馬大病院』。平成26年11月14日付けの、読売新聞朝刊の一面記事の見出しである。腹腔鏡手術は胃や腸の手術では比較的安全性が高いと言われているが、肝切除に関してはベテランの医師でもその危険性に二の足を踏むという。その後の院内調査によって同様の術後に死亡した患者は18人いたと判明、さらに、保険適用ではない肝臓の「区域切除」の手術で不正請求が行われていた。なぜこのようなことが起きたのか、気鋭の記者が背景にある深い闇を暴く。

編集後記

編集後記

2018.03.25

▽「赤ちゃんの20人に1人が体外受精児」。先日、テレビで報じられていました。独身で彼女もいないので不妊治療とは縁もゆかりもありませんが、最近は興味が。なぜなら、次号・4月10日号から「不妊鍼灸ネットワーク」改め「JISRAM(ジスラム、日本生殖鍼灸標準化機関)」会長・中村一徳先生の連載が始まるからです。中村先生のご講演は立ち見が出るほどで、ジスラムの公開講座はいつも満員御礼。連載開始後の反響など期待に胸を膨らませていたのですが、何と、先生がブログやSNSで連載の告知をされた途端、次々と購読申込のメールが‼ もう、先生がお住まいの京都には足を向けて寝られません。あ、でも京都の方に頭を向けると「北枕」になるかも……。とにかく、乞うご期待です!(前)

あはき受領委任、10月開始

あはき受領委任、10月開始

2018.03.10

あはき療養費に「受領委任」が導入され、10月から取り扱いがスタートする見通しとなった。3月2日の『第19回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会』で厚労省が示した。導入スケジュールのほかに、取扱規程や地方厚生(支)局等の指導監督、施術管理者登録、保険者の裁量についての方針も示され、ようやくあはき療養費の受領委任の制度設計が動き出した。

全あはき師、契約で統一

今後、受領委任が導入されると、施術者を登録・管理する仕組みに加え、不正請求に関して行政による指導監督が行えることとなる。厚労省は、地方厚生(支)局への施術所・施術管理者の登録の受付を7月より始め、受領委任の取り扱いを10月より開始する予定とした。

運用面では、柔整療養費に倣った「受領委任の取扱規程案」が提示された。 (さらに…)

『医療は国民のために』243 実務経験の期間証明など“ザル法”ではないか!

『医療は国民のために』243 実務経験の期間証明など“ザル法”ではないか!

2018.03.10

柔整療養費の受領委任の取り扱いができる「施術管理者」の要件を大幅に強化する厚労省保険局長通知が1月16日付で発出された。4月以降、施術管理者になるには「原則3年」の実務経験を要する。段階実施として「当面は1年」とか、激減緩和措置として「特例」も別途実施されるものの、整骨院での実務経験がなければ保険請求できないことが決められてしまった。ただ、実務経験を証明する手立てがあまりにも脆弱であり、今後トラブル等が生じるであろう。

また、今回の実務経験導入は、養成施設を卒業した「新卒者」に一方的に抑制の矛先が向いているようだが、「既卒者」にも影響は少なくない。しかし、前出の保険局長通知では、既卒者に関する運用が全く明らかにされていない。こちらについても、具体的運用が開始される4月以降、整骨院と保険者との現場間で大きなトラブルになることは必至であろう。

そもそも「新卒者と新規免許取得者のみ」を保険の取り扱いから排除することを目的とするのであれば、 (さらに…)

あはき専門委で不正対策、大筋合意

あはき専門委で不正対策、大筋合意

2018.03.10

再同意『6カ月ごと文書。医師に報告書も』

往療料『距離加算を廃止し、施術料と包括』

3月2日に開かれた『第19回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会』では、受領委任導入の前提条件として実施が求められている「不正対策」について、昨年秋からの議論を踏まえて提出された厚労省案が大筋で合意された。

業界と保険者の間で議論が平行線をたどっていた「再同意の手段と期間」については、口頭同意が「文書による同意」に改められ、その作業負担分を考慮して期間は「6カ月ごと」という形でまとめられた。ただ、医師から再同意を得る際、「施術者と医師の連携を緊密にし、必要な施術が行われるようにする」ことを目的とする「施術報告書」を、施術者が作成し、医師に添付することも併せて盛り込まれた。施術報告書の作成は、当面は努力義務とされ、「やむを得ない場合には作成しなくてもよいこととする」と厚労省提案に明記された上、今後報酬上の手当ても検討される予定とされた。これには、複数の保険者側委員が疑問の声を上げ、 (さらに…)

連載『先人に学ぶ柔道整復』八 嘉納治五郎(中編)

連載『先人に学ぶ柔道整復』八 嘉納治五郎(中編)

2018.03.10

柔道も飛び越え、スポーツ振興に力尽くす

治五郎は1936(昭和11)年に講道館道場で行われた喜寿祝賀式の挨拶で、各界名士を前に「最も力を尽くしたのは申すまでもなく講道館柔道のためであり…(略)…次に私の力を尽くしたのは師範教育であり…(略)…第三に私が力を尽くしたのは、体育とか、競技運動というようなことであります」と語っています。柔道の創始をはじめ、東京高等師範学校(現筑波大学)校長として体育科設置や体育専門職者の育成など、その活動は多岐にわたり、冒頭挨拶に挙げた「体育、競技運動」というのは、1911(明治44)年に治五郎によって創立された大日本体育協会(現日本体育協会)の当時の規約の第2条「本會ハ日本國民ノ體育ヲ奨勵スルヲ以テ目的トス」からうかがい知ることができます。 (さらに…)

【寄稿】柔整業界委員の主張・下 柔整審査会の強化は見切り発車

【寄稿】柔整業界委員の主張・下 柔整審査会の強化は見切り発車

2018.03.10

田村公伸 氏

日本個人契約柔道整復師連盟常任理事

前回の亜急性議論に対する主張に加え、日本個人契約柔道整復師連盟の田村公伸氏は、昨秋より権限が強化された柔整審査会についても多くの問題をはらんでいると指摘する。また、1部位目から負傷原因を記載させるか否かの論点に対する考えも明かした。

調査権限の付与は法的根拠がない

■柔整審査会の強化について

私も委員として出席している社会保障審議会柔道整復療養費検討専門委員会において、第4回から第11回までの会議で議論を重ね、結論も合意もなされぬまま、柔道整復療養費審査委員会(以下、柔整審査会)の権限強化に関する改正通知等が平成29年9月4日付で発出された。この改正には療養費の支給制度に関し多くの制度上の問題が存在している。

最大の問題点は、健康保険法上、療養費の支給制度が予定もしていない制度を創設するものであり、明らかに健康保険法に違反しているという点だ。 (さらに…)

一枝のゆめ財団 第1回公開シンポジウム 「働き方改革」鍼灸手技で

一枝のゆめ財団 第1回公開シンポジウム 「働き方改革」鍼灸手技で

2018.03.10

公衆衛生学も「未病治」

一般財団法人一枝のゆめ財団(矢野忠理事長)の平成29年度第1回公開シンポジウム『健康経営と東洋医学』が2月10日、東京都内で開催された。同財団は、はり・きゅう・マッサージの三療の伝統・文化を守り伝える拠点『三療プラザ館(仮)』の立ち上げを目指し、1月に設立された。

シンポジウムは矢野理事長のほか、特定社会保険労務士の内野光明氏、産業医の佐上徹氏が登壇。 (さらに…)

統合医療展2018 日鍼会、セイリン・山正と共に出展

統合医療展2018 日鍼会、セイリン・山正と共に出展

2018.03.10

医師、看護師らもブースに

『第14回統合医療展2018』が1月24日、25日、「医療関係者とヘルスケア産業をつなぐ」をテーマに東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催された。

『高齢者生活支援サービス展』、『メディケアフーズ展』、『保険外サービス展』との併催。3展合計で約300の企業・団体等が、医療・介護、ヘルスケアに関わる商品やサービスを紹介した。

同展後援団体の一つ、公益社団法人日本鍼灸師会(日鍼会)が、セイリン株式会社(静岡市)、株式会社山正(滋賀県長浜市)と共同で出展した。同師会員らが来場者に、毫鍼とパッチ鍼による無料施術体験を提供するなどしてPR。セイリンと山正は商品紹介スペースを設け、パッチ鍼や台座灸などを配布した。来場者の対応に当たった日鍼会地域ケア推進委員会委員長の松浦正人氏によると、 (さらに…)

今年の鍼灸師国家試験を展望する

今年の鍼灸師国家試験を展望する

2018.03.10

芦野 純夫

前厚生労働教官(元国家試験評価委員)/横浜医療専門学校学術顧問

今年で26回目を迎えた鍼灸師の国家試験は、平成5年に医療関係では初めて民間委託化され、その形式は視覚障害者への福祉的配慮から、医療の国家試験としては例外的な図表なしの単純四択(通常は多真偽五択)となった。四択問題は最も適切な正解が一つあり、紛らわしいほかの三つと識別できるかを見ている。当初の試験委員や私などの評価委員はその趣旨をあらかじめ教えられて行ってきたが、それが現場の教員側には今も十分理解されていない。試験後、明確な正解のほかに「こういう場合は正解となり得る」「誤りとはいえない」などと、彼らの指摘によって灰色の選択肢まで加えた複数正解が毎年幾つも出てくるのは問題だ。合格者を増やしたい学校協会や理教連は、かつての財団設立時の出資者であり理事ポストも握っている。しかし、財団・試験委員会は学校側の圧力に屈せず、毅然とした態度を貫いてもらいたい。

さて、今回の内容だが、前半の基礎医学からリハビリまでは標準的な問題が多く、3割方易しく作られるはずのあマ指師試験問題と、難易度で差がなくなった感がある。 (さらに…)

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』87 医療費亡国論に対する「思考実験」

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』87 医療費亡国論に対する「思考実験」

2018.03.10

「医療費亡国論」とは、皆保険が実現した約50年前からずっと言われてきたことです。国は滅びずに何とか保たれていますが、国民医療費は41兆円を超え、今後もさらに国の財政を圧迫し続けていきます。誰もが、このままでは「まずい」と感じながら何もできていないといっても過言ではありません。

そこで、思考実験です。国の医療費負担を削減するにはどうしたらよいか。

①負担割合の増加

日本の保険医療の3割負担(高齢者1割負担)にメスを入れることです。この点は以前から言われ続けていますが、なかなか実現しません。 (さらに…)

連載『中国医学情報』156 谷田伸治

連載『中国医学情報』156 谷田伸治

2018.03.10

☆電子温灸器と温灸ボックスの治療効果を変形性膝関節症患者で比較

上海中医薬大学付属龍華病院・魯望らは、変形性膝関節症(膝OA)患者で電子温灸器と温灸ボックス(棒灸を垂直にツボ上に固定するタイプの温灸器)の効果を比べ報告した(上海鍼灸雑誌、17年10期)。

対象=外来患者66例、男16例・女50例、平均年齢63歳。いずれも西洋医学の膝OAおよび中医学の「骨痹」の診断基準に符合し、最近1カ月に同症の中西薬物やその他の療法は受けていない。これをランダムに電子群・ボックス群各33例に分けた。 (さらに…)