『医療は国民のために』277 療養費の施術管理者の要件導入で「あはき業界よ、柔整と同じ過ち犯すな」

2019.08.25

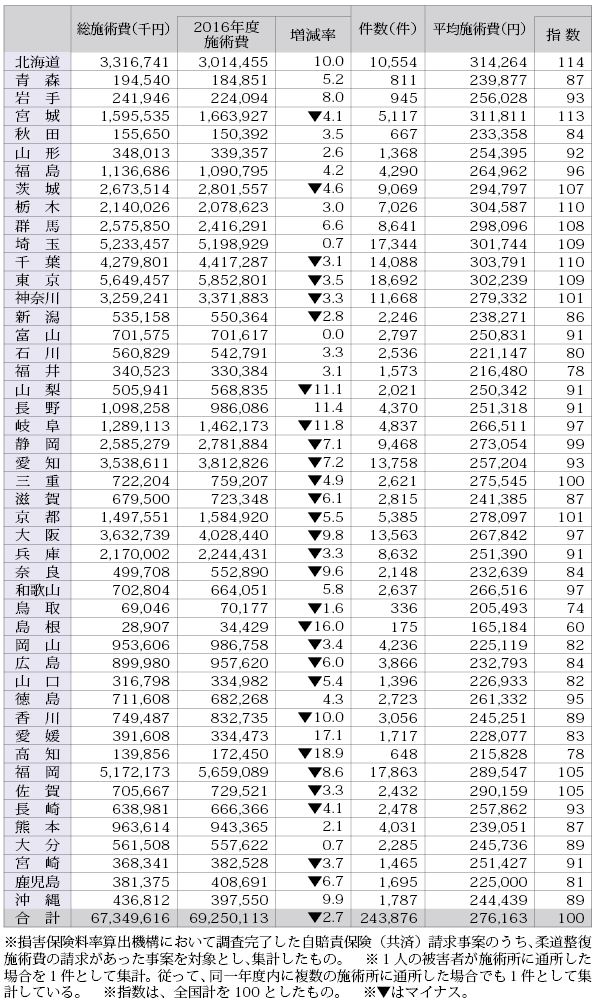

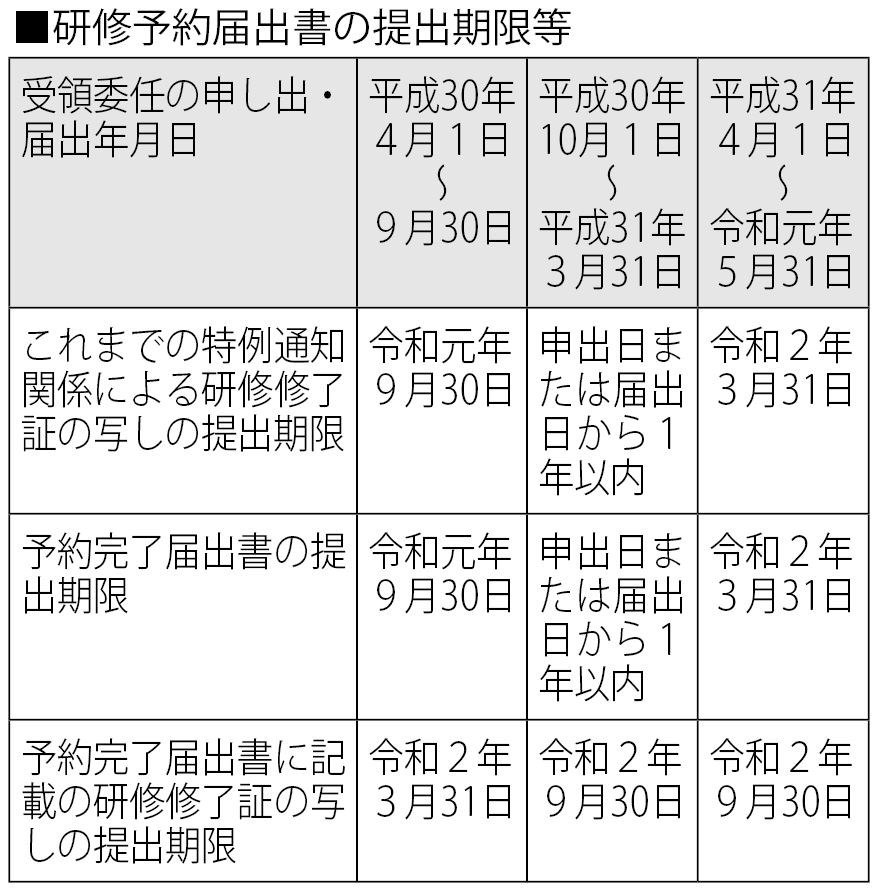

柔整療養費を抑制する一番手っ取り早い方法が、受領委任を取り扱える「施術管理者」の総数を規制することなのは誰が考えても明らかだ。そこで昨年度より「実務経験1年」と「2日間の研修受講」の2要件が義務として課されたのは周知の通りである。

ただ、ふたを開けてみれば、お粗末な運営ぶりで、実務経験を積むための場となる「整骨院」に対しては国からの補助金などは一切無く、また、研修では受講を希望する柔整師が申込み登録のためインターネット画面の前で待ち構えていても、短時間で定員満了となり受講できない状態が続いている(本紙平成31年3月10日号1面参照)。特に後者は、受領委任を取り扱いたくてもできない状況に追い込まれ、全くもって許されない愚策だ。ちなみに、この状況を「ほくそ笑んで見ている者」もいることを私はよく知っている。

当然、私からすれば失敗と断言できる今回の柔整療養費における施術管理者の要件強化を、あろうことか、あはき療養費にも導入しようとする動きが既に始まっている。なぜ、あはき療養費にも導入しようとするのか。議論の出発点は柔整療養費と全く同じである。現在開業している施術者だけを守るために、これ以上の保険の取り扱いをさせないことが主目的なのだ。併せて、専門学校等に入学を希望している者の不人気をあおり、養成施設の廃校に拍車をかけたい狙いも見え隠れする。

そもそも鍼灸・マッサージ師は療養費を取り扱っていない者も多く、柔整の場合と同じ要件が当てはまるわけがない。細かく言えば、療養費を取り扱っており「実務経験」を積むことのできる鍼灸院が果たしてどれだけあるのかの調査が先だろう。「研修受講」にしても、あはきは、柔整よりも研修でのボリュームが多いことも想定され、そもそも2日間で何ができるのか、なぜ2日なのか、という根本的な話から精査していかねばならない。研修の実施主体は公益財団法人東洋療法研修試験財団になるだろうが、柔整同様の対応しかできないのであれば、二の舞を演じることになってしまうだろう。

あはき療養費にも受領委任が導入され、既に各都道府県の国民健康保険団体連合会を主体にして“保険者審査会”の設置が始まっているようだが、今や「柔整に追いつけ、追い越せ!」という環境下ではない。むしろ、「柔整の失敗」を反面教師にして、少しでも鍼灸・マッサージ師が患者のために療養費を取り扱ってあげたいと思うような制度を構築していくことに尽力すべきである。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。