連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』4 痛みの程度を聞く一言

2025.05.18

痛みの程度を聞く一言

宮口先生/宮 鍼灸師の佐藤さん/佐

佐:「先生、外国人の患者さんに『どのくらい痛いですか?』と聞きたいのですが、どう言えばいいですか?」

宮:「そうですね、英語では (さらに…)

連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』4 痛みの程度を聞く一言

連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』4 痛みの程度を聞く一言

2025.05.18

痛みの程度を聞く一言

宮口先生/宮 鍼灸師の佐藤さん/佐

佐:「先生、外国人の患者さんに『どのくらい痛いですか?』と聞きたいのですが、どう言えばいいですか?」

宮:「そうですね、英語では (さらに…)

Q&A『上田がお答えいたします』冷罨法料と温罨法料に金額差や待機期間があるのはなぜ?

Q&A『上田がお答えいたします』冷罨法料と温罨法料に金額差や待機期間があるのはなぜ?

2025.05.15

Q.

冷罨法と温罨法の加算金額に差があったり、それぞれ負傷名によって加算期間や待機期間が設けられていたりと規定されていますが、これには理由や過去の経緯などがあるのですか。特に待機期間は実態に即していないのなら見直しも必要では?

A.

冷罨法と温罨法については、私が千葉県の政府管掌健康保険(現・協会けんぽ千葉)の保険者として柔整療養費の担当をしていた45年前頃に、既に加算が認められていたので、本当に昔からあるメニューです。 (さらに…)

『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』3 痛みの検査―疾患の判定に有効な3つの指標

『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』3 痛みの検査―疾患の判定に有効な3つの指標

2025.05.12

痛みの診察では原因となる組織がある程度絞り込めたら、最終的にどのような疾患か判定するための検査を行っていきます。

まずは、絞り込まれた組織でどのような疾患が存在するのかを推測し、必要に応じて追加の問診や検査を実施します。ただ、疾患を判定するための問診や検査は、それぞれ症状や部位ごとに多く存在しており、その重みも異なります。そのため、知っている検査をいくつか行っても、その結果がバラバラになることも少なくありません。より正確な結果を導くには、疾患を判定するために確率の高い検査を行う必要があり、そこで役に立つのが、感度・特異度・尤度比という3つの指標です。

感度とは「疾患の判定に有効な指標」とされ、 (さらに…)

「議員会館内で初となる鍼灸接骨院」開院、昨夏より

「議員会館内で初となる鍼灸接骨院」開院、昨夏より

2025.05.09

特殊性生かし、鍼灸柔整の普及を目指す

令和6年8月より、千代田区永田町に『議員会館接骨院・鍼灸院』が開院している。その名の通り、衆議院第一議員会館内にある鍼灸接骨院で、議員会館内に接骨院が入居したのは同院が初めてのことだ。院運営は一般社団法人TTC(トータルセラピストコミュニティ)で院長は会員の高橋みど里氏。国政の中心に非常に近いという特殊性を生かして鍼灸・柔整治療の知名度向上を目的の一つに挙げている。

同院は衆議院第一議員会館の地下2階にあり、入念な審査を経て昨年8月の開院に至った。議員会館内での営業には、人・もの・情報に対して十分なセキュリティが求められるため、原則として外部の患者は受け付けていない。そのため、WEBサイトやSNSなどによる集患活動はほとんど行っておらず、情報発信は各議員事務室への投函や会館内掲示板への張り出しがある程度だという。 (さらに…)

令和7年 春の叙勲・褒章

令和7年 春の叙勲・褒章

2025.05.08

令和7年春の叙勲及び褒章が4月29日付で内閣府より発令された。あはき・柔整業界からは以下の6名が受章した。(敬称略)

◇旭日双光章

内 清治(元公益社団法人鹿児島県柔道整復師会会長)

矢野 仁(元一般社団法人秋田県鍼灸師会会長)

◇旭日単光章

関 裕二郎(元公益社団法人青森県柔道整復師会副会長)

三浦 隆(元一般社団法人大分県鍼灸マッサージ師会会長)

◇黄綬褒章

阿部栄子(阿部鍼灸院・岩手県)

◇藍綬褒章

飯塚季也(一般社団法人滋賀県鍼灸師会会長)

『ちょっと、おじゃまします』整骨院×ボクシング、元プロボクサーが治療に立つ 京都市山科区<のどか整骨院>

『ちょっと、おじゃまします』整骨院×ボクシング、元プロボクサーが治療に立つ 京都市山科区<のどか整骨院>

2025.05.08

「選手だったからこそ分かる痛みがあるし、届けられる技術もある」。そう話すのは、京都市にある「のどか整骨院」院長の本橋遼太郎先生。

のどか整骨院は同じ建物の2階にはフィットネスジムが同居しています。2017年度プロボクシング西日本フェザー級新人王という経歴を持ち、ボクサーとしての経験を生かして治療家・トレーナーとして腕をふるいます。生来のスポーツ好きで、幼い頃から空手、柔道、ボクシングなどの格闘技を中心に触れていたといい、父親がプロボクシングトレーナーということもあり、プロボクサーを目指すことは早い段階で決めていたそう。ただ、トレーニングを積む中で引退後のことも見据えていたといい、明治国際医療大学に入学。プロボクシング活動と学業を両立し、治療家としての基礎を築きました。

(さらに…)

『医療は国民のために』406 柔整オン請の「キーマン」である支払基金が 「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」へ改称される

『医療は国民のために』406 柔整オン請の「キーマン」である支払基金が 「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」へ改称される

2025.05.01

3月末に「中間とりまとめ」が公表された柔整療養費のオンライン請求(オン請)において、重要な役割を担うことが予想される社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)が改称されるようだ。

柔整のオン請では、「導入後の審査支払事務の任に当たらせる」といった論点で検討が進められている支払基金だが、今回の改称の理由については、診療報酬の審査支払業務だけでなく、国が推進する「医療DX」の業務を積極的に担当する母体組織へと抜本的に改組するからだという。

そのため、私なんかは「医療DX推進機構」というような名前に変えるのではないかと思っていたが、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」と名乗ることで決まったようだ。

さて、ここで具体的な支払基金の抜本改組の方向性を見てみると、 (さらに…)

全柔協、プロバスケチームのSDGs活動通じて子どもへボール寄贈

全柔協、プロバスケチームのSDGs活動通じて子どもへボール寄贈

2025.04.25

46球のバスケットボールを大阪府内の小中学校に

全国柔整鍼灸協同組合(上田孝之理事長、全柔協)がこのほど、男子プロバスケットボール・Bリーグの「大阪エヴェッサ」のSDGs活動を通じて、大阪府内の小中学校へバスケットボール46球を贈った。

大阪エヴェッサは、2019年より、子どもたちがバスケットボールを楽しむ環境を整えることなどを目的した社会貢献活動に取り組んでおり、今回、その一環として、全柔協と所属する柔整師の3名が賛同し、大阪市と堺市の小中学校23校へバスケットボールを寄贈した。

接骨院・整骨院は国民の健康・福祉の向上を使命とするとともに、地域医療と深く結びついているとする全柔協は、「今回のボール寄贈を通じて、未来を担う子どもたちが運動を楽しみながら、心身ともに健やかに成長されることを願っています」としている。

オン資導入の施術所に5万円の協力金支給

オン資導入の施術所に5万円の協力金支給

2025.04.23

支給要件は5月~7月に利用促進の「声掛け」や「チラシ配布」など

オンライン資格確認(オン資)を導入する柔整・あはき施術所が、来院した患者等に対して、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを促した場合、国が推進する医療DXに協力したとして5万円の協力金が今秋ごろに支給されることが分かった。オン資の「施術所等向け総合ポータルサイト」で4月22日に発表された。

現在、オン資の導入が柔整・あはき施術所で進んでいるが、5月から7月までの間に、オン資導入済の施術所において、▽患者等へのマイナ保険証の利用促進を図る声掛け、▽チラシの配付またはポスター掲示、の両方に取り組むことで支給要件を満たす。

ただ、実際に利用促進活動を行ったかの有無について、報告する必要があり、今後、ポータルサイト内に「報告フォーム」が開設されるようだ。また、オン資の導入手続きが着実に行われているかを確認する意味を含め、ポータルサイト内で「運用開始日」が入力されていることも必須要件としている。

協力金の支給時期は、令和7年秋ごろを予定している。

詳細については、施術所等向け総合ポータルサイト内の「【柔整あはき施術所等向け】マイナ保険証の利用促進のための取組に対する協力金について」を参照。

ヤマセラ出版から発刊 本気で治したい人だけが読むランナー膝(腸脛靭帯炎)の治し方

ヤマセラ出版から発刊 本気で治したい人だけが読むランナー膝(腸脛靭帯炎)の治し方

2025.04.23

ヤマセラ出版より、『本気で治したい人だけが読む ランナー膝(腸脛靭帯炎)の治し方』が刊行された。著者は山本将也氏(やま施術院院長)。Kindle版1100円(税込)、ペーパーバック版2970円(税込)。

柔整師で現役ウルトラトレイルランナーの著者は、参加した全ての大会で途中棄権することなく完走してきた。その豊富な経験をもとに、より本質的な改善へのアプローチを提案する。ランナー膝は単なるオーバーユースではなく、フォームの乱れや誤った身体の使い方、ライフスタイル、性格的傾向などの複合的な要因が重なり発症する「なりやすい人がなる」症状だという。本書では発症の解剖学的なメカニズムの解説とともに、栄養管理や日常生活で意識すべきポイントにも踏み込む。さらに、トレーニングやストレッチも、豊富な写真と動画を通じて詳細に解説。

理論に裏打ちされたトレーニングとセルフケアでランナー膝は治療も予防も可能になる。速く強い走りを目指す再生と実践の一冊。

上記の書籍を抽選で3名に読者プレゼント

ハガキに希望する本のタイトル、郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記し、

本紙編集局(〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-2-1 梅新21ビル)まで。

5月12日到着分まで有効。

商品紹介 伊藤超短波『エスミス ES-8201』

商品紹介 伊藤超短波『エスミス ES-8201』

2025.04.22

独自の「立体動態波モード」搭載の新機種、5月より新発売

伊藤超短波株式会社(埼玉県川口市)が、干渉電流型低周波治療器の新機種となる『エスミス ES-8201』を5月1日に発売する。

立体的な電流のうねりを発生させ、広範囲に深部を刺激する「立体動態波」のほか、不随意的な筋収縮を引き起こす神経筋電気刺激療法を立体的に行う「3D EMS」、マイクロカレント療法を立体的に行う「3D MENS」の3つの3D治療モードを搭載。また、3つのモードを組み合わせることで、様々な症状に対応した複合的なアプローチを実現できる。

ハンディ型のプローブに経皮的吸引機能を持たせた「3Dリリースプローブ」も別売オプションとして用意し、筋や筋膜への新しい電気刺激による治療も可能に。「多くの接骨院で現在導入いただいている当社の独自技術『立体動態波』を搭載した治療器を、今回お求めやすい価格にしたものです」と同社。本体価格208万円、本体と吸引装置のセット価格268万円(ともに税抜)。

製品に関する問い合わせは、同社メディカル営業部(048-254-1012)へ。

伊藤超短波株式会社『エスミス ES-8201』紹介サイト

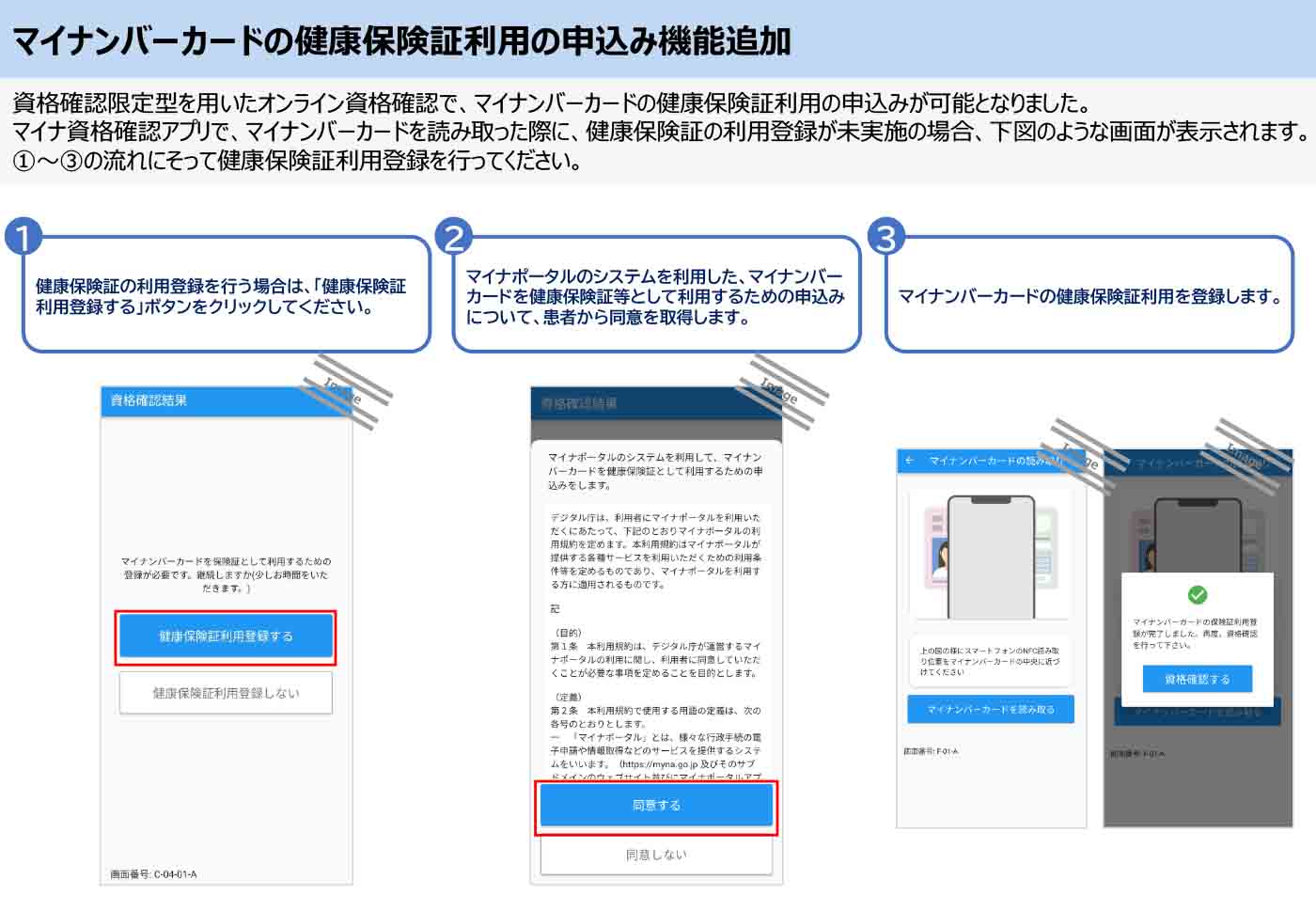

オン資アプリ、「保険証利用の登録」など機能追加

オン資アプリ、「保険証利用の登録」など機能追加

2025.04.21

受領委任(療養費)を取り扱う柔整・あはき施術所で運用が進んでいる「オンライン資格確認」(オン資)の専用アプリについて、4月15日以降、新たな機能が追加された。

今回追加された機能は「マイナンバーカードの健康保険証利用登録機能の追加」で、患者(被保険者)のマイナンバーカードを読み取った際に、健康保険証の利用登録が行われていなかった場合、アプリ内で登録手続きを行うことを可能とする機能だ。患者の同意をもとに登録を済ませる必要があるが、別途手続きの生じていた従来より、スムーズな保険資格の確認が行えるようになる。

また今回、生活保護(医療扶助)の対象者における「資格確認結果画面」でも改修が行われ、表示項目に「福祉事務所名」などが追加された。ただし、委託・未委託の情報は表示されないため、従来どおり「施術券」の確認は必要。

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』241 靱帯から診る肩鎖関節損傷

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』241 靱帯から診る肩鎖関節損傷

2025.04.21

後藤陽正(筋・骨格画像研究会)

柔道は背中を衝くことが負けに匹敵する競技であり、選手はその行為を回避するために肩外側部を衝く場合が多い。その際に肩部に働く外力、肢位、発生年齢などの要素でその損傷が決定する。

救護の現場から骨端線閉鎖前の小学生や中学生では骨強度が未熟なことから鎖骨不全骨折を引き起こしやすいが、外力が小さい場合は肩鎖関節捻挫で済むことが多い。高校生では小・中学生とは違い強大な外力により、肩鎖関節脱臼や鎖骨完全骨折となる。

肩鎖関節損傷はTossyの分類から第1度は関節損傷、第2度は不全脱臼、第3度は完全脱臼と定義されている。損傷分類には肩鎖靱帯と烏口鎖骨靱帯が関与しており、確定診断には単純X線立位正面像が必須となる。視診による肩鎖関節の段差はエコー上、正常画像においても認められ、 (さらに…)

連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』3 症状が始まった時期を聞く一言

連載『現場で使える! 治療家のための実践英会話』3 症状が始まった時期を聞く一言

2025.04.18

症状が始まった時期を聞く一言

宮口先生/宮 鍼灸師の佐藤さん/佐

佐:「先週、外国人の患者さんが来院したんです。肩こりを訴えるので、勇気を出して“When did it start?”(それはいつからですか?)って聞いてみました』

宮:「素晴らしい! どんな反応でしたか?」

佐:「何か言ってくれたのに、聞き取れなくて……。あたふたしていたら、スマホの翻訳アプリを開いて「2週間前から」って見せてくれました」

宮:「なるほど、それは良かったですね」

佐:「でもどう答えていいか分からなくて、 (さらに…)

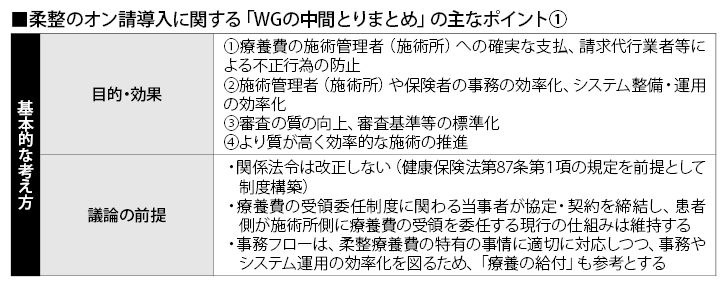

柔整のオン請、今の仕組み維持しつつオンライン化へ

柔整のオン請、今の仕組み維持しつつオンライン化へ

2025.04.17

3月末の柔整専門委で中間とりまとめ公表、令和8年スタートは見直し

3月31日、31回目となる柔整療養費検討専門委員会が開催され、昨秋より非公開で5回開かれたオンライン請求(オン請)導入に向けた「ワーキング・グループ」(WG)で意見集約された「中間とりまとめ」が厚労省より報告された。会議で了承はされたが、さらに議論を詰めなければならない論点も少なくなく、引き続きWGで検討を進めていくことが確認された。

今回報告された「中間とりまとめ」は、3月7日に開かれたWGでここまでの検討内容が整理されたものだ。将来、オン請を導入するに当たって、最も念頭に置くのは「既に行われている実務との接続に配慮しつつ、簡素で分かりやすく、セキュリティが確保された仕組みとすることだ」と厚労省は強調した。 (さらに…)

『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』2 各組織の痛みとは?

『鍼灸師・柔整師のための痛み学―UPDATE』2 各組織の痛みとは?

2025.04.12

痛みを診察する際、まず初めに痛みが生じている組織は何かを検討しなければいけません。そこで、まず痛みの質が鋭く、痛みの範囲も明確な皮膚と神経の痛みについて考えてみます。

皮膚の痛みは、障害部に発赤・発疹などが存在していることが多く、アロディニアや痛覚過敏など、感覚異常が生じている場合も多くあります。そのため、視診や触診で皮膚の痛みはおおよそ判断できますが、それを鑑別する検査所見はありません。他方、神経の痛みは、痛みだけでなくしびれが混在していることも多く、異常感覚として捉えられることも少なくありません。また、痛みや異常感覚は障害を受けた神経の支配領域に存在していることがほとんどで、程度によっては筋力低下や麻痺、さらには知覚鈍麻を起こすこともあります。 (さらに…)

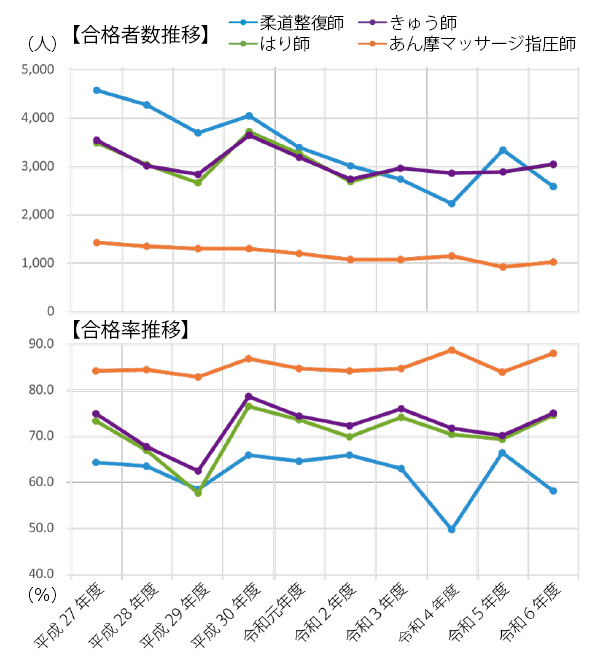

令和6年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等 柔整57.8%と再び低下

令和6年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等 柔整57.8%と再び低下

2025.04.08

柔整が2千人台へ転じた一方、あはきは合格者数・率とも上昇

3月26日、第33回柔整師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師国家試験の結果が発表され、計9,752人(延人数)が合格を果たした。

免許別で見ていくと、柔整師は、受験者4,513人のうち2,607人が合格した。合格率は前年度より8.6㌽減少し、57.8%だった。再び合格率が下がり、合格者数も2千人台へと転じた。

柔整の学校関係者によると、問題の難易度は (さらに…)

【速報】療養費のオン資、ログインができない事象が発生

【速報】療養費のオン資、ログインができない事象が発生

2025.04.07

本日4月7日の正午時点において、柔整・あはき療養費で運用されているオンライン資格確認(オン資)のアプリで、「一部の端末についてログインができない事象」が発生している。

施術所等向け総合ポータルサイトが昼前に「重要なお知らせ」として伝えており、弊紙編集部でも「昨日(4月6日)よりオン資のアプリにログインできず、その状況が続いている」との情報が施術所団体から寄せられている。

同ポータルサイトによると、原因は「現在調査中」という。また、今回の事態を受け、「オンライン資格確認が行えなかった場合」の対応にも言及しており、「10割負担とならずに適切な自己負担分を請求いただきますようお願いします」と注意を促している。

〇施術所等向け総合ポータルサイト

「【重要】一部の端末においてマイナ資格確認アプリにログインできない事象について」

柔整・鍼灸メディカルショーin大阪2025、主催のダイヤ工業含め29社が出展

柔整・鍼灸メディカルショーin大阪2025、主催のダイヤ工業含め29社が出展

2025.04.04

来場者は230名超。柔整師や鍼灸師らが思い思いに企業ブースに

施術所向けの機器・用品の展示商談会『柔整・鍼灸メディカルショー in 大阪2025』が3月20日、森ノ宮医療学園専門学校アネックス校舎(大阪市東成区)で開催された。主催はダイヤ工業株式会社(岡山市南区)。

同社をはじめ、柔整・鍼灸関連のメーカーや企業ら29社が出展。当日は230名を超える治療家・学生が来場し、各ブースではデモ機を試したり、製品の説明を真剣に聞く来場者の姿があったりと、活況を呈していた。

■出展企業29社(順不同)

株式会社KG/ミューラージャパン株式会社/株式会社エスジーティー/酒井医療株式会社/セイリン株式会社/株式会社いっしん/株式会社スリーピース/伊藤超短波株式会社/株式会社山正/日進医療器株式会社/株式会社エス・エス・ビー/ミナト医科学株式会社/株式会社ファロス/ダーマローラージャパン/株式会社Setsu Planning/ピップ株式会社/三進興産株式会社/株式会社日本メディックス/新田ゼラチン株式会社/株式会社竹虎/株式会社ユニファ・メディカルカンパニー/積水化成品工業株式会社/ユナイテッドスポーツプランズジャパン株式会社/和光電研株式会社/株式会社吉田養真堂/セダテレック日本総代理店/ルーツ株式会社/エクスフィット株式会社/ダイヤ工業株式会社

手指サポーターの新商品やAIアプリ付超音波など

ストレッチバンドや各種サポーターなどをブースに並べたダイヤ工業は、1月に新発売した手指サポーター『ユビクル』を訴求。 (さらに…)

甲子園を目指す子どもが全国から訪れる鍼灸整骨院 大阪市城東区< 橋本スポーツ鍼灸整骨院>

甲子園を目指す子どもが全国から訪れる鍼灸整骨院 大阪市城東区< 橋本スポーツ鍼灸整骨院>

2025.04.03

高校生のころは甲子園を目指す強豪校の球児だった橋本真義先生。ケガをして、大阪の関目病院に入院した際に、治療家とアスリートが一丸となって復帰に向け力を尽くすというスポーツ現場にいるような臨場感に触れ、「退院したらここで働く!」と宣言したそう。

その後は有言実行。同院の恩師・廣岡淳先生のもとで働きながら学校に通い、鍼灸、柔整師の資格を取得しました。14年に渡る勤務では、医師・理学療法士・柔整師が働く現場で「外傷の診れる柔道整復師になるように」と、レントゲン・MRIの読影、手術の現場に立ち会い、骨折、脱臼、捻挫を「保存」か「手術」かを見極める力を養いました。

病院勤務を続ける中で「一度はプロ野球界で仕事がしたい」と強く思い、球団に電話をかけたり手紙を書いたりと地道なアプローチを続けた時もあったと橋本先生。ついに東北楽天ゴールデンイーグルス臨時トレーナーの座を勝ち取ります。これをきっかけに人脈は広がりプロ野球のみならずプロゴルフなど他のスポーツ競技のトレーナーの依頼を受けるように。また、当時の同僚は今もかけがえのない相談相手となり交流が続いています。

たくさんのアスリートを、治療家として、トレーナーとして診るうちに強くなったのは「プロを目指す子どもたちをサポートしたい」という思い。そして2014年にスポーツ外傷と特に投球障害を専門とした橋本スポーツ鍼灸整骨院を開業しました。

(さらに…)