橿原市での柔整療養費の相殺処理めぐる裁判、来年3月判決

2019.12.13

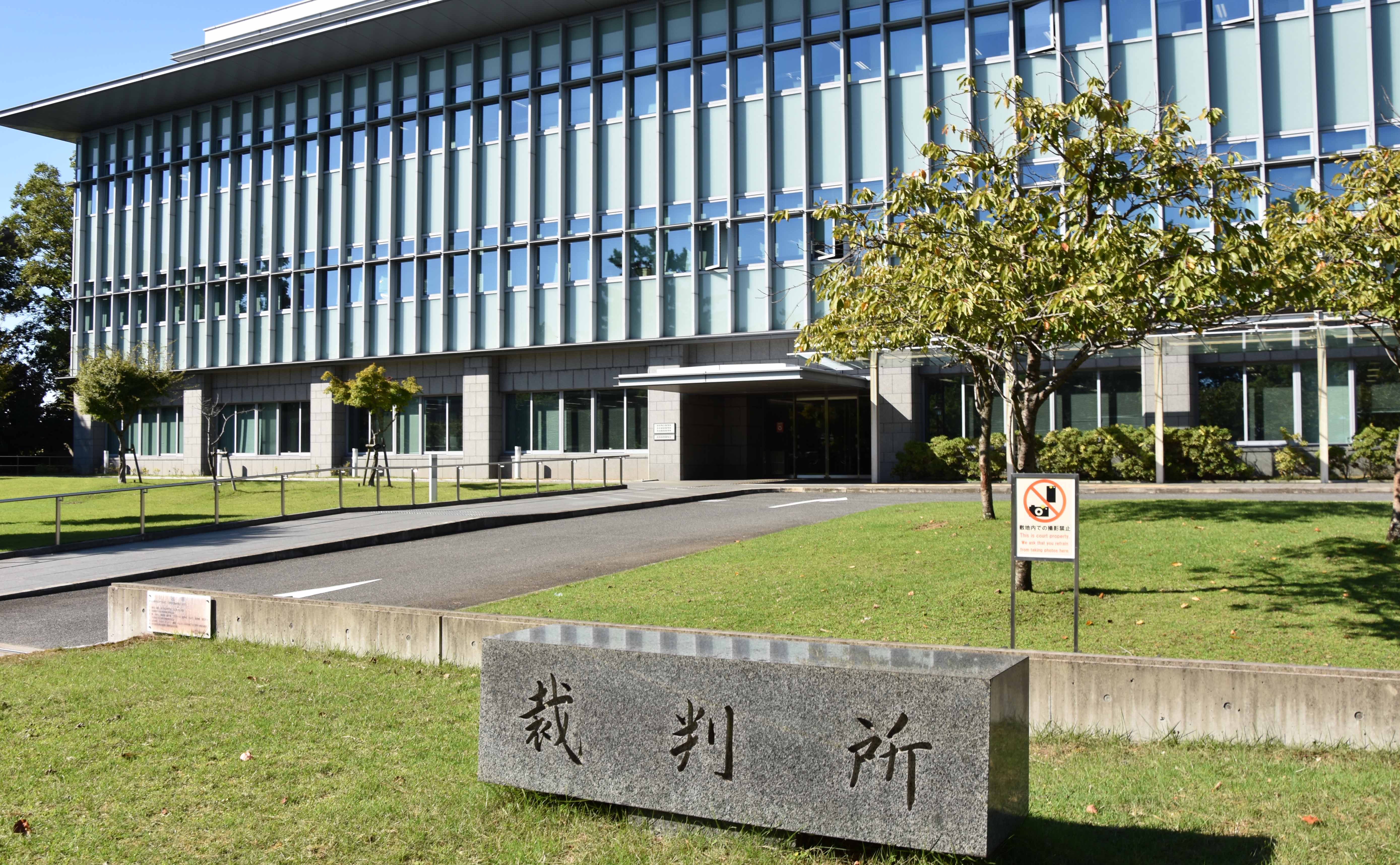

柔整療養費の相殺処理をめぐって、橿原市の住民が同市を相手取り、本来支給されるべき療養費の不足額の支払いなどを求めた裁判は、12月12日の奈良地裁での口頭弁論で結審した。判決は令和2年3月12日に言い渡される。

なお今回、原告側を支援する全国柔整師協会(全柔協)の補助参加の申請が裁判所から認められた。(今後発行の弊紙で、原告・被告双方の主な主張などを詳述)

橿原市での柔整療養費の相殺処理めぐる裁判、来年3月判決

橿原市での柔整療養費の相殺処理めぐる裁判、来年3月判決

2019.12.13

柔整療養費の相殺処理をめぐって、橿原市の住民が同市を相手取り、本来支給されるべき療養費の不足額の支払いなどを求めた裁判は、12月12日の奈良地裁での口頭弁論で結審した。判決は令和2年3月12日に言い渡される。

なお今回、原告側を支援する全国柔整師協会(全柔協)の補助参加の申請が裁判所から認められた。(今後発行の弊紙で、原告・被告双方の主な主張などを詳述)

帝国データバンクが整骨院等の経営状況を発表 2018年度収入高が2,000億円超

帝国データバンクが整骨院等の経営状況を発表 2018年度収入高が2,000億円超

2019.12.10

―前年度4.8%増、療術業者含む約2,000社調査―

整骨院・療術・マッサージ業者1,888社の2018年度における収入高合計が2,038億4,800万円で、前年度比4.8%増――株式会社帝国データバンクが、2019年10月時点の同社の企業データファイル(147万社収録)を用い、治療院等の経営実態に関する調査を行った結果を11月11日に発表した。調査対象は整骨院・マッサージ院のほか、療術業者も含まれ、同様の調査は初めてという。

「収入高合計」は、2016年度から3期連続で収入高が判明した1,888社を対象としている。2018年度は2,038億4,800万円で増加傾向(下表参照)を示しており、収入高トップはリラクゼーション大手の「株式会社りらく」で、次いで整体サロン『カラダファクトリー』運営の「株式会社FJG」、整骨・鍼灸院『げんき堂』運営の「株式会社GENKIDO」と続いた。帝国データバンクは「中堅・大手業者は新規出店で増収につなげており、小規模業者では高齢者を中心としたリピーターを確保できた業者が多くみられた」と分析している。

2018年倒産85件

競合激しく、淘汰も

倒産動向についても調査結果を公表。2018年の倒産件数は85件で、2000年以降、最多を記録し、また、ここ10年間で3倍超と増加傾向が続いている。2019年も10月までの倒産件数が既に78件発生しており、2018年に迫るペースで推移しているほか、「負債1,000万円~5,000万円未満」の小規模業者の倒産が目立ったという。帝国データバンクは、自費メニュー(骨盤矯正など)のシェア拡大に注力する整骨院が増える中、今後リラクゼーション業者と競合し、淘汰が加速する可能性を指摘している。

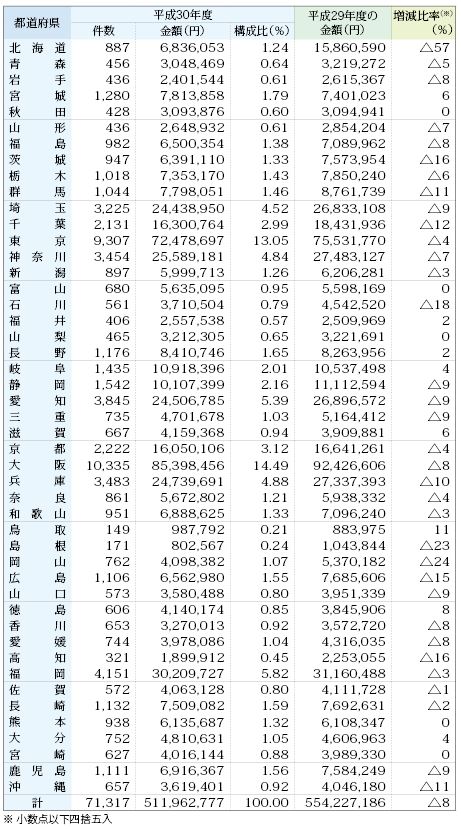

柔整療養費 都道府県別支給状況 厚生労働省『平成30年度 療養費頻度調査』から

柔整療養費 都道府県別支給状況 厚生労働省『平成30年度 療養費頻度調査』から

2019.12.10

調査は平成30年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で30分の1、国民健康保険で60分の1、後期高齢者医療制度で50分の1の割合で抽出している。1件当たりの平均支給額は約7,179円(昨年度より141円減)だった。調査前の平成30年6月には料金改定が施行され、それに伴う柔道整復運動後療料の新設等のほか、「亜急性」の文言が削除されている。なお、『平成29年度 療養費頻度調査』を基に、昨年度の金額と、そこからの増減比率も掲載した。

第8回あはき師・柔整師等の広告検討会 ガイドライン案、厚労省が提示

第8回あはき師・柔整師等の広告検討会 ガイドライン案、厚労省が提示

2019.11.25

インターネットは規制の対象外に

11月14日、8回目となる「あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」が開かれ、過去の議論を踏まえて、厚労省が「広告ガイドライン案」を初めて提示した。意見が対立している「治療」「整骨院」の文言使用の可否などは引き続き議論を促し、それ以外は厚労省案に対する意見を聴取する形で話し合いがされた。ただ今回、突如として、「無資格施術・無資格者行為」を一括した「非医業類似行為」という用語 (さらに…)

第21回日本スポーツ整復療法学会大会 骨粗鬆症、「骨卒中」として啓蒙

第21回日本スポーツ整復療法学会大会 骨粗鬆症、「骨卒中」として啓蒙

2019.11.25

運動療法が重要な対策に

日本スポーツ整復療法学会(JSSPOT)の第21回大会が10月13日、14日、朝日医療大学校(岡山市北区)で開催された。

特別講演『骨粗鬆症―健康長寿を願って』では、マツダ病院整形外科部長の田中正宏氏が登壇した。骨粗鬆症に伴う骨折は介護保険利用の多くの割合を占め、対策は健康寿命の延伸につながると解説。10年間にわたる高齢者の追跡調査によれば、大腿骨の密度が高いほど死亡リスクが低いとした。一方で、骨粗鬆症の特徴的な病態である大腿骨近位部骨折について、術後1年の調査を行ったところ治療率が20%に満たなかったという報告を紹介。患者だけでなく、治療サイドにも骨粗鬆症に対する危機感が足りないとして、大腿骨近位部骨折を心筋梗塞・脳卒中と並ぶリスク「骨卒中」として啓蒙するといった活動をしていると述べた。また、骨粗鬆症の治療には投薬だけでなく、栄養・運動面のアプローチが重要だと説明。運動療法は転倒予防効果があるだけでなく、メカニカルストレスにより骨量が増加、骨の形態変化によって骨強度は上昇するとし、逆にギプス固定などに伴う不動化は急速な骨量減少を生じさせ、骨折を生じやすくさせると指摘した。

このほか、元阪神タイガース選手で野球解説者の八木裕氏による一般公開講座『プロ野球 今昔物語』、理学療法士・アスレティックトレーナーで、広島大学大学院医系科学研究科教授でもある浦邉幸夫氏の特別講演『運動器疾患をサイエンスする』、桂進乃介氏(現代戦技研究会KUSEMONO TACTICAL代表、柔道整復師)の特別講演『医療人のセキュリティ』、スポーツ損傷に対するコンディショニングエクササイズをテーマにしたワークショップなどが行われた。

なお、本大会では参加者に向けて、抄録が掲載された会報を事前にインターネットで公開。担当者は「以前は配布していたが、経費削減のための判断」と話すが、会場には抄録にアクセスできるQRコードが掲示され、スマホやタブレットで抄録を確認する参加者の姿も見られた。参加者の一人は「会場への移動中に手軽に内容を確認することができたので、この方が便利」と話していた。

埼玉県 MJG接骨院、HP広告で景表法違反

埼玉県 MJG接骨院、HP広告で景表法違反

2019.11.25

▲問題とされた表示

「患者から選ばれて全国1位」

「やせプログラム」根拠なし

接骨院チェーンを全国展開する「株式会社MJG」(木﨑優太社長)が自社のホームページで掲げていた「全国の患者様から選ばれてNo.1」とうたった表示に客観性が無いなどとして、埼玉県が11月18日、同社に行政処分を下した。景品表示法(景表法)への抵触の事実(優良誤認)が認められるとし、措置命令として違反表示を取り消すよう命じている。

違反があったのは、少なくとも平成30年11月から今年10月までの間に掲載していた「全国の接骨院でMJG接骨院は三冠達成!」といった、患者や医師から同社が高い評価を受けていたことを示す表示(上記画像)など。埼玉県によると、同社自身が調査会社に委託し、同社を含む整骨院10社のイメージ調査をネット上で収集した内容であって、無作為抽出方法でサンプルを選定せず、作為が生じない客観的な調査に基づいていなかったとした。また、複合高周波EMSを用いた「やせプログラム」と称するサービスの内容表示も、裏付けとなる合理的な根拠が示されず、優良誤認表示に当たると認定した。

県内の消費生活支援センターの窓口には、同社の数十万円を超える施術プログラムの解約などの相談が54件寄せられていたという。今回、措置命令を出した消費生活課担当官は、「甚だしい不当表示や住民からの相談・苦情の多い事業者の情報に基づいて調査に着手している。8月末に消費生活支援センターから受けた情報提供が、今回、措置命令の対象としたきっかけともなっている」と話していた。

広告検討会の厚労省担当者「ガイドライン、今年度めどに」 全鍼師会の全国大会で明かす

広告検討会の厚労省担当者「ガイドライン、今年度めどに」 全鍼師会の全国大会で明かす

2019.11.10

昨年5月以降、7回開催されている「あはき師及び柔整師等の広告に関する検討会」の厚労省担当者が、新たな広告規制等を盛り込んだ「広告ガイドライン」を今年度内に策定・公表したい考えであることが分かった。10月20日、21日に横浜市内で開かれた全日本鍼灸マッサージ師会(伊藤久夫会長、全鍼師会)の第18回東洋療法推進大会の中で明かした。また、ガイドライン施行後の展望にも言及した。 (さらに…)

2019年秋の叙勲・褒章 あはき・柔整業界から5名

2019年秋の叙勲・褒章 あはき・柔整業界から5名

2019.11.10

あはき・柔整業界からの秋の叙勲・褒章は以下の通り。(敬称略・順不同)

◇旭日双光章

市川善章(元公益社団法人茨城県柔道整復師会会長)

中江利信(元公益社団法人滋賀県柔道整復師会会長)

新山二三夫(元公益社団法人全国病院理学療法協会常任理事)

萩原 隆(元公益社団法人兵庫県柔道整復師会会長)

◇黄綬褒章

湯澤茂雄(湯澤鍼灸療院・栃木県)

台風19号、施術所も深刻な浸水被害 業界は被災地支援へ向けて始動

台風19号、施術所も深刻な浸水被害 業界は被災地支援へ向けて始動

2019.10.25

10月中旬の東日本に記録的な大雨をもたらした台風19号で、被災地の柔整・あはき施術所も深刻な被害に見舞われている。

神奈川県川崎市の多摩川沿いの鍼灸整骨院では、治療機器・器材までも水に漬かるなどし、その撤去作業や片付けに追われ、経済的な損害も大きく、業務再開のめどが立っていないという。

福島県郡山市でも複数の施術所が床上・床下浸水の被害を受けている。

全日本鍼灸マッサージ師会と日本鍼灸師会が合同で立ち上げたDSAM(災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会)は、鍼灸支援活動に向け、神奈川県、栃木県、茨城県といった被害の激しい地区に先遣隊を送るなど準備を進めているほか、日本柔道整復師会は10月13日に「台風19号災害対策本部」を立ち上げている。

保険証紛失でも施術所で受療可能

厚労省は、台風19号による被害規模を想定して台風上陸の当日である10月12日付で、「被災者が被保険者証等の紛失や家屋に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合の取り扱い」について、特例措置(被災者が氏名、住所、事業所名等を申し立てることで受診できる措置)の事務連絡を発出していた。

本紙より、文書内の「保険医療機関等」の対象範囲を厚労省に問い合わせたところ、「接骨院・整骨院はもとより、今年から受領委任が導入されたことで鍼灸・マッサージ院も含まれる」と回答した。

ただ、同事務連絡は医科・歯科・調剤薬局に係る発出文書であり、療養費に係る同様の事務連絡の発出がされていない状況(10月23日時点)では、支払い側である保険者も療養費の支給にちゅうちょするといった事態が危惧される。

第17回JSSPOT 九州支部大会 ノルディックウオーキングで比較研究

第17回JSSPOT 九州支部大会 ノルディックウオーキングで比較研究

2019.10.25

第17回日本スポーツ整復療法学会(JSSPOT)九州支部大会が9月8日、久留米大学(福岡県久留米市)で開催された。

特別講演『中高齢者に対する健康づくり運動としてのノルディックウオーキングに関する研究成果』では、藤田英二氏(鹿屋体育大学スポーツ生命科学系准教授、柔整師)が登壇。ノルディックウオーキングは通常歩行よりも酸素消費量が多い一方、体感では楽に感じられるため健康づくりに向くと説明した。

また、本来は踏み込んだ足と対側に持ったポールを後方に向けて斜めに突くdiagonal style(DIA)が基本だが、日本では身体前方で突く、歩行時の支持基底面を広げることで高齢者や歩行障害のある者に向いたdefensive style(DEF、ポールウオーキング)が普及していると解説。DEFの運動強度はDIAには及ばないと考えられがちだが、藤田氏が3年間にわたる比較研究を行ったところ、運動中の生理応答や介入の結果に有意な差は見られなかったと述べた。藤田氏は、動的バランスについてはDIA、下肢の筋力トレーニングとしてはDEFの方がより効果が大きい可能性があるといった結果も示しつつ、「サンプルが一般の中高齢者に限られたため、『今回はそうだった』以上のことは言えない。アスリートなどでの研究も行いたい」と述べ、「安静時心拍数と最大心拍数を基に、心拍数を基準に運動強度を調整する」といった、研究実施中に得られたノルディックウオーキング指導のコツを紹介した。

このほか、久留米大学人間健康学部の副島崇氏による基調講演『膝前十字靭帯・半月損傷の治療』、研究発表として『スポーツ選手の第1肋骨疲労骨折の治療経験』(原田風太氏、タケダスポーツ・ビューティークリニック)、『足底部感覚異常による歩行障害に対する、認知課題を用いたアプローチ』(三角祐貴氏、さんあい鍼灸整骨院)の2題が行われた。

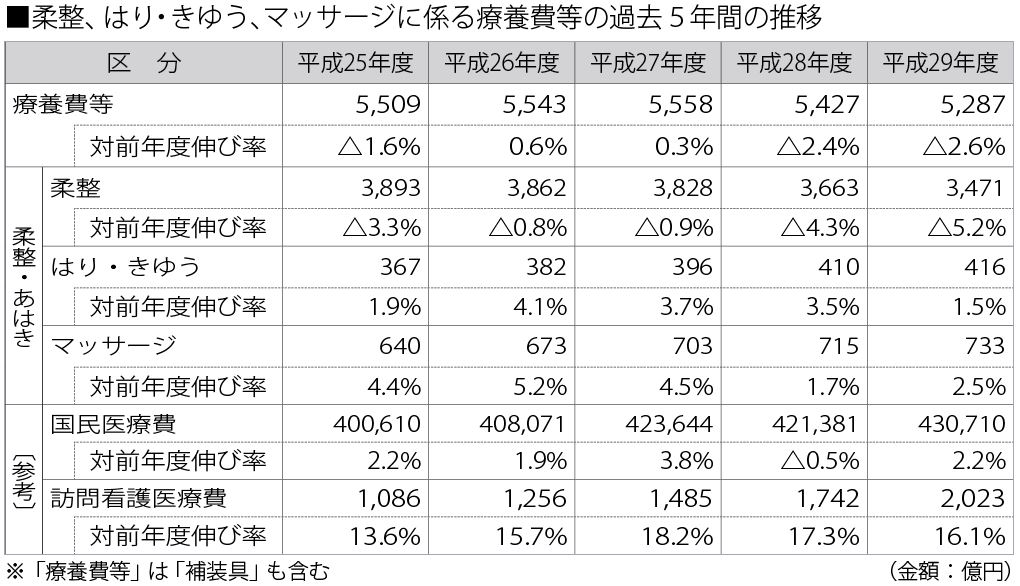

平成29年度の療養費取扱高 柔整は192億円減で6年連続減少

平成29年度の療養費取扱高 柔整は192億円減で6年連続減少

2019.10.25

マッサージ・鍼灸、伸び率は縮小傾向

9月26日、厚労省から平成29年度の国民医療費の結果が公表された。

柔整療養費は3,471憶円で、前年度より192億円減少。平成24年度より6年連続で減少しており、その間の減少額も554億円と、下降が止まらない状況だ。はり・きゆう療養費は416億円(前年度比6億円増、1.5%増)、あん摩・マッサージ療養費は733億円(同18億円増、2.5%増)とともに増加したものの、伸び率は縮小傾向にある。柔整・あはき療養費を含む「療養費等」は、140億円減の5,287億円となり、医療費全体に占める割合は1.2%で、この割合も年々低下している。

なお、国民医療費は43兆710億円で、前年度より9,329億円増えた。

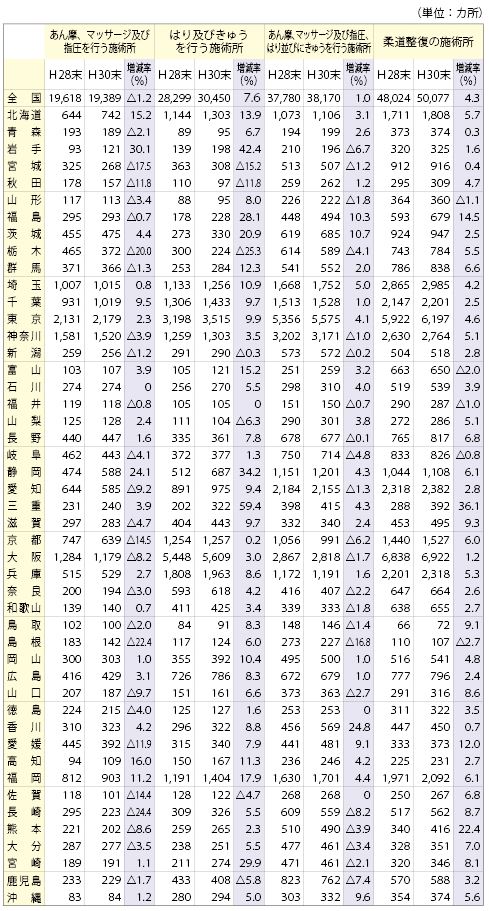

厚労省『平成30年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』から 鍼灸・柔整施術所、2千超の増加続く

厚労省『平成30年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』から 鍼灸・柔整施術所、2千超の増加続く

2019.10.25

9月4日付で厚労省が発表。あん摩マッサージ指圧施術所は微減したが、あはき・柔整施術所全体の傾向としては増加が続いており、鍼灸・柔整施術所はいずれも前回調査(平成28年末)に引き続き2千超の増加。前回結果とその増減率(小数点以下2位を四捨五入)を併せて掲載する。

平成30年までの就業施術者・施術所数、厚労省公表 柔整師7万人超など、軒並み増

平成30年までの就業施術者・施術所数、厚労省公表 柔整師7万人超など、軒並み増

2019.10.10

平成30年末時点で、柔整師が7万人を超えるなど、あはきの各免許も含む就業施術者の数が2年前(平成28年末)よりも増加した。厚労省が隔年で公表している『平成30年衛生行政報告例』(9月4日付)で示した。施術所の数も「あん摩・マッサージ・指圧のみ」を行う施術所以外は軒並み増えた。

免許別で施術者数をみると、柔整師が7万3,017人、あん摩マッサージ指圧師が11万8,916人、はり師が12万1,757人、きゅう師が11万9,796人で、それぞれ増加した。

施術所数は、「柔道整復の施術所」が2年前の前回調査より2,053カ所増で5万77カ所、「はり及びきゅうを行う施術所」が2,151カ所増で3万450カ所、「あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所」が390カ所増で3万8,170カ所だった一方、「あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所」は229カ所減少して1万9,389カ所となった。

なお、施術所の数については、業界関係者から「休・廃業の届出を行っていないケースも少なくなく、下方修正が必要だ」とする声が聞かれる。

■2年前からの施術者数の増減

・柔整師 68,120人→73,017人(4,897人増、7.2%増)

・あマ指師 116,280人→118,916人(2,636人増、2.3%増)

・はり師 116,007人→121,757人(5,750人増、5.0%増)

・きゅう師 114,048人→119,796人(5,748人増、5.0%増)

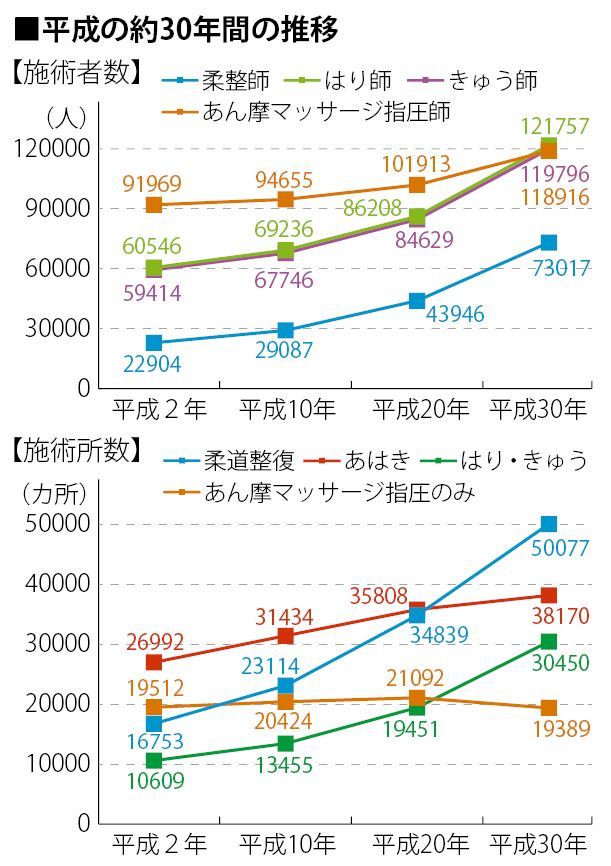

「平成の30年間」で、施術者等の数はどう変わった……?

「平成の30年間」で、施術者等の数はどう変わった……?

2019.10.10

柔整・鍼灸で2~3倍の伸び! 業界の規模拡大

「福岡裁判」など規制緩和が背景に

「平成」の時代で区切れば、施術者・施術所ともに飛躍的に数を増やし、業界の規模を拡大させた。柔整師は5万人強、鍼灸師も6万人強増え、それに伴う形で施術所も増加し、柔整・鍼灸に係る伸び率は2~3倍。時代が下れば下るほど、その伸びは加速しており、養成校新設を解禁した平成10年の「福岡裁判」などの規制緩和の影響が大きかったといえる。

第61回柔整教員研修会 柔整の社会的役割をテーマに331人参加

第61回柔整教員研修会 柔整の社会的役割をテーマに331人参加

2019.10.10

「柔術接骨だったかも?」柔整公認の謎

全国柔道整復学校協会(谷口和彦会長)の61回目となる教員研修会が8月24日、25日、仙台市内で開かれた。テーマは『柔道整復が社会に果たす役割』で、教員ら331人が参加した。主管校は赤門鍼灸柔整専門学校。

『柔道整復師はどのようにしてその名を得たか』と題する講演では、新潟青陵大学准教授の海老田大五朗氏が登壇。来年の2020年は「柔道整復」という言葉が内務省令「按摩術営業取締」に加えられ、柔道整復術が法的に公認されて100年目に当たる年だが、その起源が「柔術家たちによる接骨術」であるとすれば、「柔術接骨」という名称が採用されていてもおかしくなかったと疑問を呈した。この「謎」については、大正時代の帝国議会という政治の場に加え、講道館柔道の普及や接骨術の立ち位置などの影響が色濃く反映されていると言及。医療の西洋化により柔道場で盛んに行われていた接骨治療が取り締まられる中、接骨家らが柔道接骨術公認期成会運動を展開し、請願運動の代表者に「士族講道館柔道指南役・山下義韶」を擁立した点を指摘し、当時の接骨家たちと講道館柔道のつながりの強さを示した。「整復」が採用された点については、議会で政府側が「接骨医と同様のことを行う医師として整形外科医がいる」などと答弁し、西洋医療に一本化するという「医制」の観点から「接骨」を認めないとの一貫した態度が示され、その後、接骨家側のアドバイザー的存在であった医学博士の井上通泰(柔道家であり、当時の医師会の実力者)が「整復術がよかろう」と助言し、公認に至ったと解説した。海老田氏は、WHOの報告書で「柔道セラピー」と紹介され、「スポーツの名を冠する、世界で類を見ないユニークな名称を持つセラピストとして、東京オリンピックを契機に世界にアピールを」と呼びかけた。

東北大学加齢医学研究所所長の川島隆太氏による講演では、認知神経科学の観点から、大脳の前頭前野の特別な領域の機能に着目し、認知機能全般を維持・向上して、精神的な健康観を向上するための手法の開発研究などについて紹介された。

このほか、元帝京大学教授・佐藤揵氏の『温故知新―シャーキー先生の「トレーニングの生理学」に学ぶ』、宮城教育大学教職大学院教授・吉村敏之氏の『学ぶ意欲を育み、学ぶ基盤を培う』の講演2題と、『マグネット式骨折模型シミュレーターを使用したサブテキストに関する教育効果について』を含むポスター発表8題が行われた。

柔整師、あはき師の労災保険施術料金算定基準の一部改定

柔整師、あはき師の労災保険施術料金算定基準の一部改定

2019.10.10

改定内容は以下の通り。いずれも10月1日以降の施術分から適用。消費増税に伴うプラス改定で、いずれも少額の引き上げにとどまった。(令和元年9月27日付)

柔道整復師

■初検料 2,485円→2,545円(+60円)

■再検料 480円→490円(+10円)

■運動療法料 370円→380円(+10円)

■特別措置料金

<骨折、不全骨折又は脱臼>

「特別材料費」1,620円→1,670円(+50円)、「包帯交換料」720円→750円(+30円)

<捻挫・打撲>

「特別材料費」970円→1,020円(+50円)、「包帯交換料」360円→400円(+40円)

■骨折(整復料)

「大腿骨」「上腕骨・下腿骨」「前腕骨」13,800円→14,000円(+200円)

「鎖骨」「肋骨」「手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨」6,240円→6,440円(+200円)

■不全骨折(固定料)

「骨盤」「大腿骨」11,040円→11,240円(+200円)

「胸骨・肋骨・鎖骨」4,560円→4,760円(+200円)

「下腿骨・上腕骨・前腕骨・膝蓋骨」8,400円→8,600円(+200円)

「手根骨・足根骨・中手骨・中足骨・指(手・足)骨」4,320円→4,520円(+200円)

■脱臼(整復料)

「股関節」10,800円→11,000円(+200円)

「肩関節」9,480円→9,680円(+200円)

「肘関節・膝関節」「手関節・足関節・指(手・足)関節」4,320円→4,520円(+200円)

「顎関節」2,760円→2,960円(+200円)

■後療料

「骨折」980円→990円(+10円)

「不全骨折」 830円→840円(+10円)

「脱臼」830円→840円(+10円)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

■初検料 2,810円→2,910円(+100円)

■施術料

<はり・きゅう>2術(はり・きゅう併用)の場合 (1日1回限り)4,040円→4,050円(+10円)

<マッサージ>温罨法を併施した場合 (1回につき)100円→130円(+30円)

変形徒手矯正術を行った場合 (1肢につき)780円→790円(+10円)

<はり又はきゅうとマッサージの併用>(1日1回限り)4,040円→4,050円(+10円)

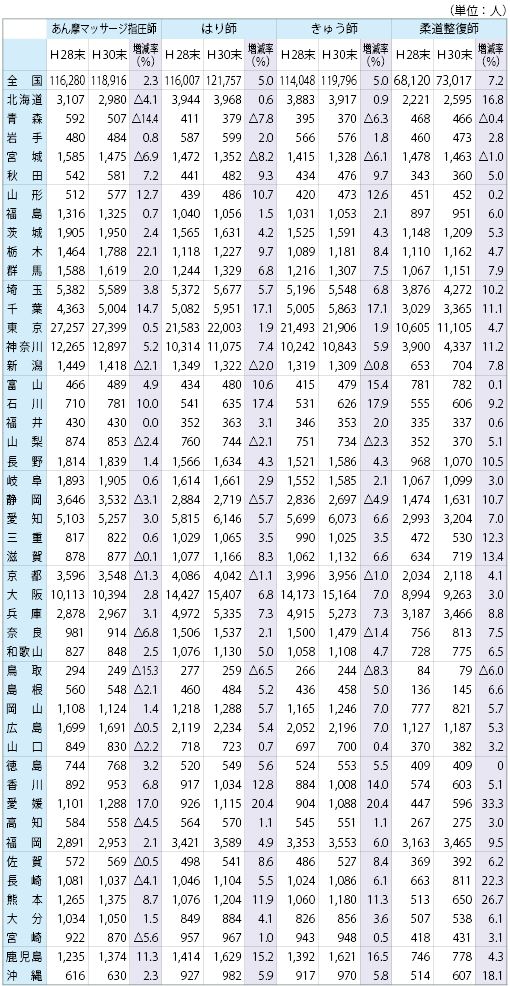

都道府県別の就業あはき師・柔整師数 厚労省『平成30年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』から

都道府県別の就業あはき師・柔整師数 厚労省『平成30年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』から

2019.10.10

9月4日付で発表。2年前(平成28年末)の前回結果とその増減率(小数点以下2位を四捨五入)を併せて掲載する。

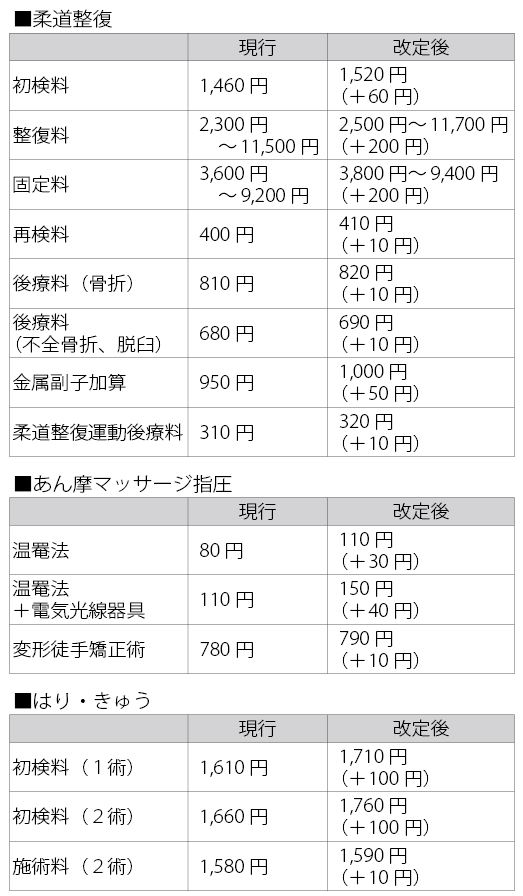

10月消費増税に伴う療養費料金改定 改定率0.44%でプラス改定

10月消費増税に伴う療養費料金改定 改定率0.44%でプラス改定

2019.09.25

10月からの消費増税に伴い、柔整・あはきの両療養費とも「改定率0.44%」でプラス改定されることが決定した。厚労省が9月10日付で発表。料金が引き上げられるメニューは、柔整で初検料や再検料、マッサージで温罨法や変形徒手矯正術、はり・きゅうで初検料など。10月1日より施行される。

今回の改定は、消費税10%への増税によって治療院における仕入れ等のコスト負担増を補填する特例的なもの。改定率は、「診療報酬の改定率の2分の1」という従来の考え方が踏襲され、0.44%のプラス改定となった。

柔整療養費では、初検料が60円引き上げられて1,520円となり、再検料も10円引き上げられて410円となったほか、整復料や固定料、後療料等の骨折・脱臼に係るメニューを中心に料金が上げられた。マッサージ療養費では、温罨法が30円引き上げられて110円、変形徒手矯正術が10円引き上げられて790円など。はり・きゅう療養費は、初検料の引き上げ額100円で、1術1,710円、2術1,760円などとなった。

今回決定した改定内容は、9月6日に開かれた両療養費の検討専門委員会で厚労省が提示した料金改定案がそのまま採用された。ただ、当日の専門委員会では、保険者側の委員が改定率に対し「消費増税に係る改定は、政策改定と違い、それなりの計算根拠が必要なはずだ」と詰め寄る一幕があった。厚労省による「施術所の確定申告等から分析したが、サンプル数が少なく、活用できるデータとならなかった」との説明では、なかなか合意が得られず、最終的に座長一任として議論が終了していた。

あはき・柔整療養費の検討専門委員会 施術管理者の要件、あはきにも

あはき・柔整療養費の検討専門委員会 施術管理者の要件、あはきにも

2019.09.25

実務経験1年、出張専門以外で

9月6日に開かれた第21回あはき療養費検討専門委員会と第15回柔整療養費検討専門委員会では、消費増税対応の料金改定以外の議題も話し合われた。

あはき専門委では、柔整で既に義務化されている「施術管理者の要件(実務経験と研修受講)」をあはき療養費にも導入することを前提とし、厚労省から具体案が提示された。実務経験の期間については「当面1年間」で、実務経験の受け入れ先となる施術所の形態として「出張専門は含めない」と提案された。研修に関しては、「16時間、2日間以上の講義」や「研修実施主体は公益財団法人」、「新卒者に対する緩和措置としての特例設置」など、柔整とほぼ同様の実施内容が示された。今後、令和2年度中をめどに、導入時期を決定していくとした。往田和章氏(全日本鍼灸マッサージ師会副会長)は、「研修科目の案を見ると、職業倫理、適切な保険請求といった項目が並び、資質の向上や多職種連携を深めていくために必要と考える。しかし、健康保険を取り扱う施術管理者のみを対象としている上、受領委任参加率も健保組合で10%台と少ない状況にある。あはき受領委任を医療資源として活用するためにも、保険者の参加を厚労省で推し進めてほしい」と要望した。

■あはき受領委任の施術管理者の要件(案)

・導入時期は令和2年度中 (導入後、新たに施術管理者になる場合には実務経験と研修受講が必要となる)

・実務経験の期間は当面1年間

・実務経験は出張専門以外の施術所で

・研修時間は合計16時間、2日間以上

・緩和措置として、新卒者や導入当初に実務

経験要件を満たしている者等への特例設置

■あはき受領委任への参加保険者数(8月時点)

・協会けんぽ48(100%)

・健保組合226(16%)

・国保1785(95%)

・後期高齢者医療44(94%)

柔整専門委では、「支給基準の明確化」や「電子請求に係るモデル事業の実施」など、ここ数年来議論されてきた議題や見直し事項の進捗が厚労省より説明された。そんな中、柔整側の委員からは「保険者の行き過ぎた患者照会でルール違反も見られるが、保険者間で是正しようとの対応は行われているのか」「各都道府県の柔整審査会の審査員を公表できないのか」といった発言があった一方、保険者側からは「電子請求の仕組み作りを進めていくのは構わないが、署名の問題をまず解決すべきではないのか」「広告検討会でガイドライン作成が議論中だが、広告違反者を受領委任中止にできるよう規定してほしい」との意見が出た。

レポート 2019日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 ボランティア報告

レポート 2019日本学生トライアスロン選手権観音寺大会 ボランティア報告

2019.09.25

柔整ボランティア、医師・看護師との連携機能

9月1日、香川県観音寺市で開催された「2019日本学生トライアスロン選手権観音寺大会」で、全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)所属の先生数名と共に、ボランティアに参加する学生22名を引率した。

当日は8時に大会会場の琴弾公園に到着。前日の雨でぬかるんでいたが、さほど影響は無かった。医療ブースの設営後、ゴール地点で選手の搬送を練習した。2、3人での搬送のほか、男子の大きな選手を搬送する場合に3人で安定しなければ更にサポートに入り、安全に搬送できるようにする練習も行った。今年はクラッシュ済みの氷が配布されたため、氷を砕く作業が省略できた。なお、スタート前にコンディショニングに来る選手はいなかった。

曇り空の中、女子が10時15分にスタートした。スイムでのけが人、リタイアは出なかったが、バイクでは路面の状態が悪いこともあり5、6名の選手が落車でリタイア。約60名の選手がランでゴールに向かった。ゴール地点では学生が搬送班として待機した。女子のレース中には涼しい風が吹く「良コンディション」で、ほとんどの選手が元気にゴールした。一方、13時15分からの男子のスタート前には雨が降り出し、バイクでの落車が懸念された。スイムでは、密集の中で脱臼を起こした選手が出た。学生が医療ブースに搬送し、全柔協の先生が整復を行った。バイクでは予感が的中し、集団中での接触から数名が落車。救急車、関係車両が現場に走った。医療ブースに運ばれた選手は肩や側胸部、膝等が擦過傷で大きな傷となっており、1名、骨盤部に痛みを訴え救急搬送となった。ランが始まる頃には太陽が顔を覗かせ、蒸し暑く、熱中症が発症しやすい環境となった。先頭の選手がゴールし、続々と選手達が戻ってきた。最後の直線で競い合い、ゴールに転がり込む選手や、下肢の痙攣で立てなくなる選手が続出した。30名程度の選手を搬送し、救護ブースでは医師と看護師が体温、血圧、脈拍を測り、点滴等の処置を行った。下肢の痙攣が治まらないケースでは柔整師が施術し、医師、看護師、柔整師の連携が機能していた。

学生たちは緊迫した医療現場を見学することで、今後の糧となったと思われる。最後に「感動を与える選手をサポートできる立派な医療人になってもらいたい」と話して解散した。

学生「脱臼の整復見られ良かった」

後日、参加した学生から寄せられた感想を一部抜粋する。「施術内容を教えてもらうと、まだ習っていない項目もあったが、今勉強している内容でも十分理解できた。日々の勉強の積み重ねが改めて大事だと感じた(柔整師科・1年)」。「脱臼の整復が生で見られて良かった。整復法は知らなかったが、思っていたよりも簡単に入ったのでとても驚いた(鍼灸師科・1年)」。「整復はスピーディーで痛みも無いように見えた。患者を寝かすこともなく、牽引することもない非常に優しい整復だったが、この整復法は脱臼をしたのが初めてであることが条件だと聞いた。その場に応じてベストな方法を考えなければならないことを学べた(柔整師科・2年)」。(平成医療学園専門学校柔道整復師科・竹本晋史)