税の申告・納付、4月17日以降も受け付ける

2020.04.06

国税庁はこのほど、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付を4月17日(金)以降も受け付けることを発表した。

同庁では当初、申告の受け付け期限を4月16日(木)まで延長するとしていたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からさらに柔軟に対応するとしている。

国税庁『確定申告期限の柔軟な取扱いについて―4月17日(金)以降も申告が可能です』

税の申告・納付、4月17日以降も受け付ける

税の申告・納付、4月17日以降も受け付ける

2020.04.06

国税庁はこのほど、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付を4月17日(金)以降も受け付けることを発表した。

同庁では当初、申告の受け付け期限を4月16日(木)まで延長するとしていたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からさらに柔軟に対応するとしている。

国税庁『確定申告期限の柔軟な取扱いについて―4月17日(金)以降も申告が可能です』

療養費の専門委員会、4月8日開催を中止に

療養費の専門委員会、4月8日開催を中止に

2020.04.02

施術者団体や保険者、有識者等により療養費の今後のあり方を話し合う「検討専門委員会」について、あはき・柔整療養費ともに4月8日に開催される予定だったが、本日、厚労省が「開催の中止」を発表した。

2日前の一昨日(3月31日)に開催が発表されたばかりだが、一転して中止を決めた。厚労省はホームページ上で、「諸般の事情を鑑み開催を中止することといたしました」としており、新型コロナウイルスの感染状況を鑑みたものと思われる。

新型コロナ、経産省が資金繰り支援策など公開

新型コロナ、経産省が資金繰り支援策など公開

2020.04.01

新型コロナウイルスの感染拡大で、感染を心配する患者・利用者が来院を控えたり、高齢者施設への往療が休止されたりするケースが生じており、施術所運営にも大きな打撃を受けている。そんな中、経済産業省から、新型コロナウイルスによる企業・事業者への影響を緩和し、支援するための施策などが先月より随時発表されている。

3月12日には、影響を受ける事業者に向けて、資金繰り支援や経営環境の整備などに関する情報(パンフレット)をホームページ上に掲載した。具体的な資金繰りについて、日本政策金融公庫等が、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として、融資枠別枠の制度を創設し、信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げ(据置期間は最長5年)を実施。この特別貸付に、「特別利子補給制度」を併用することで「実質無利子化」できると支援策を伝えている。

パンフレットには、これ以外にも相談窓口、雇用調整助成金の特例措置など、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業、個人事業主に対する緊急対応策が全般的に盛り込まれている。

経産省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」

柔整・施術管理者研修、コロナ影響で4月も中止

柔整・施術管理者研修、コロナ影響で4月も中止

2020.03.30

柔整療養費の「施術管理者研修」が、新型コロナウイルス感染症の影響で、3月に続き、4月の東京会場も中止となった。研修を主催する柔道整復研修試験財団がホームページ上で発表した。中止となった研修は以下の通り

▽4月11日(土)~12日(日)・東京都

同じ4月に開かれる沖縄会場(25~26日)の開催の有無については、現時点では示されていない。

施術管理者研修は、柔整療養費の受領委任を取り扱うために受講が平成30年度以降に義務化されている。

丸山議員、柔整関連で質問主意書提出

丸山議員、柔整関連で質問主意書提出

2020.03.27

NHKから国民を守る党の丸山穂高衆院議員が3月13日、柔整療養費の受領委任に関する質問主意書を提出していたことが分かった。

質問内容は、平成29年10月から導入された「保険者らが施術所に対し領収書や来院簿等の履歴が分かる資料の提示・閲覧を求めることができる仕組み」に関連した7項目。中でも、この仕組みが健康保険法に抵触しないのか、また、提示・閲覧できる資料に施術録は含まれるか、などを問いただしている。

23日、質問主意書は既に内閣に転送されており、原則として7日以内に答弁書で回答することになっている。

あはき・柔整国家試験、合格発表(速報) 合格率はほぼ横ばい

あはき・柔整国家試験、合格発表(速報) 合格率はほぼ横ばい

2020.03.26

第28回のあマ指師、はり師、きゅう師、柔整師国家試験の合格者の受験番号が厚労省のホームページに掲載された。なお、今回は新型コロナウイルスの影響で掲示での発表は行われていない。

合格率はあマ指師84.7%、はり師73.6%、きゅう師74.3%、柔整師64.5%で、前年と比べてほぼ横ばい。合格者数の推移など、詳細は今後の本紙に掲載する。

新型コロナ 専門学校の新年度の授業開始等で文科省通知

新型コロナ 専門学校の新年度の授業開始等で文科省通知

2020.03.26

文部科学省は3月24日、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、専門学校等(専修学校及び各種学校)に向けて、新年度からの授業等の教育活動の開始に関する通知を出した。

専門学校等は当初より一斉臨時休業の対象には含まれていないが、新年度に当たって、改めて留意事項が周知された。通知では、「大学等における感染拡大の防止について」「学事日程等の取扱いについて」「遠隔授業の活用について」など、7項目を挙げた。

また、入学式等の年度初頭の行事実施に際しては、地域の実態を踏まえた上、「換気の悪い密閉空間」「人の密集」「近距離での会話・発声」の3つの条件が重ならないよう、適切な対応の必要性を伝えた。ただ、「学事日程の変更等を行うよう求めるものではない」としている。

参考:【文部科学省】令和2年度における専門学校等の授業の開始等について(通知)

個人契約柔整師団体の協議会、発足へ

個人契約柔整師団体の協議会、発足へ

2020.03.25

個人契約の柔整師団体で構成される「全国柔道整復師連合会」(田中威勢夫代表理事)と「日本個人契約柔整師連盟」(岸野雅方会長)が来月にも、柔整業界の諸問題に対し、お互い協力して解決を図ることを目指し、新たに協議会を立ち上げることが分かった。

現在、柔整療養費の受領委任では、各都道府県柔道整復師会(社団)による「協定」と、社団以外の「個人契約」の2つが存在する。全国の接骨院・整骨院のうち、約7割が「個人契約」であるにもかかわらず、これまで相互理解を深める場がない上、柔整療養費の取扱高減少や悪質な不正事案が生じているなどの厳しい状況が続いており、個人契約の意見集約や団体間の協同が急務だとして、協議会の設立に至ったという。

来月8日には、発足に伴う情報交換会を都内で開催する予定としている。

療養費 令和2年度料金改定 議論が始まる

療養費 令和2年度料金改定 議論が始まる

2020.03.25

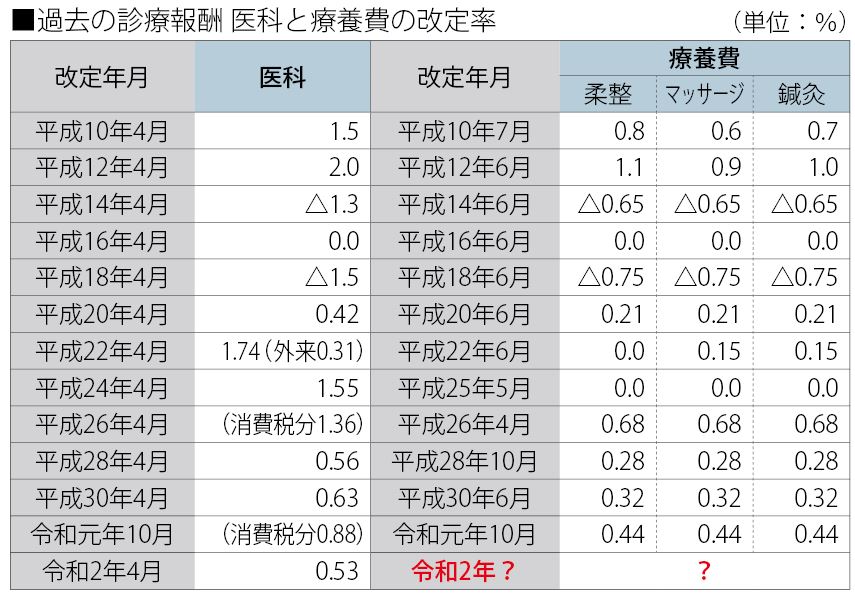

慣例通りなら改定率は0.265%?

日整「医科と同等に」「再検料算定を毎回」

令和2年度は、柔整・あはき療養費の料金改定の年度。2年に1度の診療報酬改定と同じ年度に実施され、その議論が2月下旬よりスタートした。

療養費の改定は、診療報酬より概ね2カ月遅れで施行され、改定率は慣例的に診療報酬の「医科」の2分の1とされてきた(下図参照)。 (さらに…)

柔整の施術管理者研修 コロナ影響の3月中止分、代替開催に

柔整の施術管理者研修 コロナ影響の3月中止分、代替開催に

2020.03.25

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止になった柔整療養費の施術管理者研修3月開催分(大阪、北海道、東京)について、代替開催される見通しだ。 (さらに…)

第1回健康施術産業展 施術所向け商品・サービス出展

第1回健康施術産業展 施術所向け商品・サービス出展

2020.03.25

70社がブース構え、15,818人来場

『第1回健康施術産業展』が2月12日~14日、東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催された。ブティックス株式会社(東京都港区)主催。 (さらに…)

国試合格者の「掲示」が中止 新型コロナの影響で

国試合格者の「掲示」が中止 新型コロナの影響で

2020.03.13

厚労省は、2、3月に行われたあマ指師、鍼灸師、柔整師その他の国家試験の合格者の掲示による発表を中止した。「新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から」としている。合格者の受験番号は同省ホームページに掲載し、併せて各受験者へ書面で合否の通知を行う。

奈良県橿原市に柔整療養費支払い命じる判決 「過誤調整」裁判で

奈良県橿原市に柔整療養費支払い命じる判決 「過誤調整」裁判で

2020.03.12

奈良県橿原市における、柔道整復療養費に係る国民健康保険申請書の「過誤調整」をめぐる裁判で、3月12日に奈良地裁法廷で判決の言い渡しがあった。

市に対して、未払い療養費を支払うよう求めてきた原告らへの支払いを命じる判決で、原告である被保険者らの勝訴となった。

(詳細は今後発行の本紙で伝える)

柔整・施術管理者研修の3月中止分、代替開催を

柔整・施術管理者研修の3月中止分、代替開催を

2020.03.11

平成30年度以降、柔道整復療養費の受領委任(健康保険)を取り扱うために義務化された「施術管理者研修」について、新型コロナウイルス感染拡大を受け、中止になった今年3月開催分(大阪、北海道、東京)が代替開催される見通しだ。

研修を主催する公益財団法人柔道整復試験財団が3月6日付で発表。6月から12月の間で開催を検討しているという。

また、今回中止となった研修の受講予定者の中で、近々開業予定であった柔整師には、3月19日から受領委任の申し出・届出ができるとの救済策も厚労省から示されている。

新型コロナ あはき・柔整業界も自粛ムード

新型コロナ あはき・柔整業界も自粛ムード

2020.03.10

催しやイベント中止・延期、相次ぐ

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、あはき・柔整業界に「自粛ムード」が広がっている。政府が「今後2週間の大規模イベントの中止や延期」を要請した先月26日頃を境に、業界内の学会やセミナー、講習会や研修などの中止・延期が相次いでいる。併せて、治療の現場でも影響が出ている。

あはき関連では (さらに…)

柔整療養費 第16回検討専門委員会 不正対策等で議論再開

柔整療養費 第16回検討専門委員会 不正対策等で議論再開

2020.03.10

明細書、電子請求化、負傷原因、復委任……

2月28日、都内で「柔整療養費検討専門委員会」が約半年ぶりに開かれ、不正対策等の議論が再開した。今回で16回目を数え、事務局である厚労省から、これまでの議論の進捗状況や今後の実施に向けて検討を要する不正対策等について提示された。

業界側「明細書への負傷部位記載には対価を」

前回までの話し合いの中で、「患者が請求内容を確認できる仕組み」の必要性が合意された点を受け、厚労省は今回、「領収書または明細書に負傷部位を記載する欄の追加」(下画像参照)を新たに提案。

日本柔道整復師会(日整)の三橋裕之氏は、「近年までに様々な不正対策が課され、柔整審査会の権限強化として、一昨年には面接確認の設置も始まり、ひとまずこちらの様子を見てほしい」と訴えたが、健康保険組合連合会(健保連)の幸野庄司氏が、「患者の請求内容確認と審査会強化は別問題だ」と指摘した上で、「領収書を過去に健保連で調査したが、事実と異なる内容で発行されたものも発覚している。ぜひ明細書を発行するように進めるべきだ」と要求した。これを受け、三橋氏は、療養費取扱高が落ち込んでいる上、治療院を一人で経営する柔整師も多い中で大きな負担だと強調し、日整の伊藤宣人氏も、「申請書を手書きしている柔整師もまだ存在する。例えば、500円とか、1,000円とかもらわないと厳しい」と、明細書に負傷部位欄を設けた場合の「対価」を求めた。対価の受け入れに保険者側は難色を示す中、座長の遠藤久夫氏(国立社会保障・人口問題研究所所長)が、「条件付きであれば、検討の余地がある」とまとめ、継続議案とした。

一部位目から負傷原因記載

保険者「必要」、業界側「不要」

そのほかの議題としては、「支給基準の明確化」「柔整療養費の電子請求化」等が挙げられ、厚労省による進捗の説明に加え、業界・保険者双方から意見・発言が出された。(下図参照)

中でも、保険者側が早期実施を強く主張したのが「支給申請書の負傷原因を1部位目から記載すること」だ。幸野氏は、「1部位請求」のうち、3割近くで不正が認められたとの健保連の調査を示し、実施の必要性と合わせて、「もしこれが実施できれば、患者照会の件数も減っていく」と強調した。これに対しては、日整の長尾淳彦氏が、「負傷原因は当然、施術録の中には書いている。それを月に100枚も、200枚もある申請書に書くことに労力がいる」と異議を唱え、三橋氏も、「本当に悪い柔整師は既に1部位目から負傷原因を書いている。この対策を講じるだけで全てが解消するわけではない」と反対した。また、全国柔道整復師連合会(全整連)の田畑興介氏は、負傷原因の記載に対して細かな点まで尋ねてくる保険者の対応が最近エスカレートしていると指摘。質問内容が医学用語にまで及ぶケースもあり、「1部位目から記載」の前に「負傷原因の書き方」を業界・保険者間で整理するのが先だと主張した。

昨年末に報じられた「ギオングループの不正疑惑」の話題を持ち出し、請求代行団体の「復委任」について問題視する発言も聞かれ、厚労省が「論点として初めて出てきたので、各立場の意見を聞きながら検討したい」と述べた。

医科併給を認める日整文書「怪文書」呼ばわり

今回の専門委員会では、健保連から別途資料の提出があった。内容は、日整と全整連の連名で、昨年12月に健保連の各都道府県宛てに送付された「療養の給付(医科等)と柔整療養費の併給不可は誤りで、本来は認められる」との旨を示した文書。幸野氏は、「業界を代表する団体が、健康保険法87条をゆがんで解釈し、しかも一方的に送り付けてきて、はっきり言って怪文書だ」と非難。このような事態となった説明を業界側と厚労省に迫った。三橋氏は、「個別事例の中であいまいな判断をされ、返戻・不支給になっており、その考えを提案として文書で送った。が、時期尚早であったかなと思う」と言葉を濁した。厚労省は、「こういう文書の出され方は遺憾と言わざるを得ない。今後、関係者間でよく話し合い、この件は共有して進めていきたい」と答えた。「審査現場は混乱しており、訂正文書を出してほしい」との幸野氏の問いに対し、「持ち帰って検討する」と三橋氏は返した。

柔整・施術管理者研修、新型コロナ影響で中止

柔整・施術管理者研修、新型コロナ影響で中止

2020.03.02

柔整療養費の受領委任を取り扱うために受講が義務化された「施術管理者研修」の3月開催分が全て中止になった。研修を主催する柔道整復研修試験財団が本日、ホームページ上で発表した。

厚労省保険局の指示により、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、中止を決定したという。中止となった研修は以下の通り

▽3月7日(土)~8日(日)・大阪府

▽3月14日(土)~15日(日)・北海道

▽3月20日(金・祝)~21日(土)・東京都

なお、今回の救済措置等については、今後、改めて受講予定者に厚労省保険局の事務連絡が示されるとしている。

「ギオングループ」の不正疑惑 組織ぐるみ、明らか

「ギオングループ」の不正疑惑 組織ぐるみ、明らか

2020.02.25

元従業員の告発情報を入手

昨年末、NHKが大阪を拠点とする「ギオングループ」の一部の整骨院で柔整療養費を不正受給しているとの疑惑を報じた。報道では、「肩こりなど保険適用外の症状にもかかわらず、捻挫等への施術を行った」といった実態と異なる記載の申請が多数行われ、同グループの整骨院で働いていた柔整師の「マッサージ目的で来院する人が大半で、そのほとんどをケガをしたことにして療養費を請求していた」などの証言も流された。また、療養費の請求金額を上げるため、負傷部位の付け増しもあったようで、これらはグループ本部が指示を行っていたということも伝えられた。

グループ本部や開設者ら主導

柔整師に毎月給与!?

この「ギオングループ」の不正疑惑については、本紙でも、元従業員による告発情報などを入手した。 (さらに…)

柔整療養費電子化で、2回目の入札

柔整療養費電子化で、2回目の入札

2020.02.25

システム整備や国の資料作成の支援等を

厚労省が、柔整療養費の電子請求化に向け、システム整備や会議資料作成等の業務の支援・助言を行える委託先を募っている。 (さらに…)

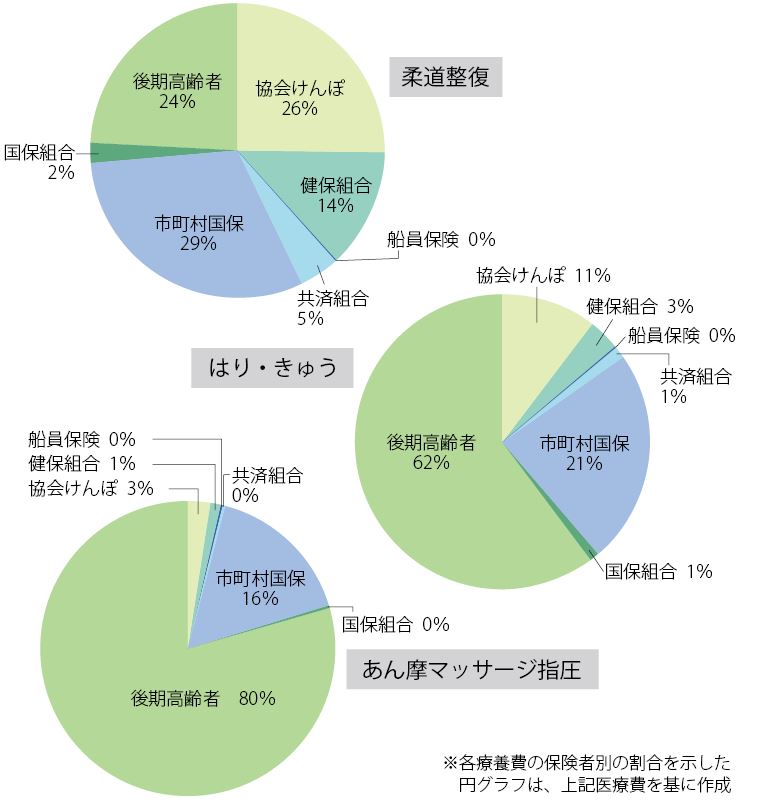

厚労省・平成29年度の保険者別療養費 柔整、市町村国保で125億円減 あはき、健保組合や国保で減少

厚労省・平成29年度の保険者別療養費 柔整、市町村国保で125億円減 あはき、健保組合や国保で減少

2020.02.25

厚労省保険局調査課が昨年12月に公表した『医療保険に関する基礎資料』において、平成29年度の保険者別療養費の状況が示された。柔整は約3,437億円で、前年度より約199億円減った。減少額が最も高いのは、 (さらに…)