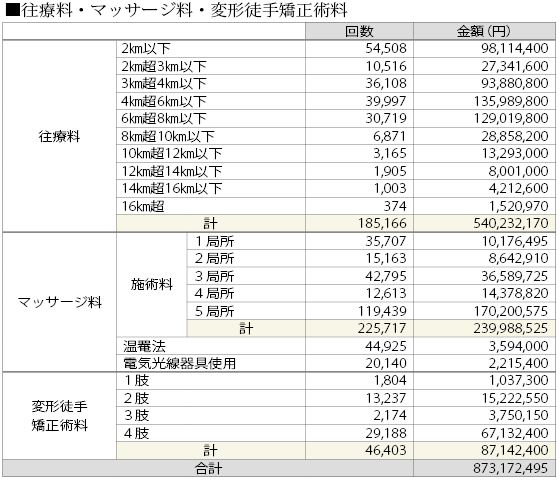

厚労省『平成29年度 療養費頻度調査』から マッサージ療養費 施術行為別・疾患別頻度

2019.01.25

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成29年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で全件、国民健康保険で5分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。

厚労省『平成29年度 療養費頻度調査』から マッサージ療養費 施術行為別・疾患別頻度

厚労省『平成29年度 療養費頻度調査』から マッサージ療養費 施術行為別・疾患別頻度

2019.01.25

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成29年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で全件、国民健康保険で5分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。

第46回日本伝統鍼灸学会学術大会 「鍼の聖地」大阪・茨木で

第46回日本伝統鍼灸学会学術大会 「鍼の聖地」大阪・茨木で

2019.01.10

『ハラノムシ』と『妖怪』テーマの講演も

第46回日本伝統鍼灸学会学術大会が、昨年11月24日、25日、大阪府茨木市内で開催された。同市は15世紀頃に鍼の要所であったとされ、昨年編纂450周年を迎えた、日本鍼灸のルーツともいわれる書『針聞書』の編者・茨木元行が居住した地でもある。「鍼の聖地茨木へ」といったコピーの下で大会が開かれた立命館大学大阪いばらきキャンパスでは、『針聞書』に描かれた、体内に潜み様々な病を引き起こすという想像上の「ハラノムシ」の絵図を用いた、玉入れやスタンプ、記念撮影といったコーナーも用意され、子ども連れの来場者の姿も目立った。

特別講演『日本の妖怪文化―「針聞書」の思想的風土』では、民俗学分野において妖怪学研究の第一人者として知られる小松和彦氏(国際日本文化研究センター所長)が登壇。妖怪と「ハラノムシ」との共通点について考察した。妖怪とは、自然災害などの現象を見た人々が、「土砂崩れは水神である蛇が移動することによって起きる」など背景にある不思議な存在を想像、さらに絵や逸話など具体的な姿を造形化するという3段階のプロセスで生み出されること、古代には自然現象の造形化が中心だったが、時代が進むにしたがって器物、幽霊といったものが増えていったことなどを解説。ハラノムシも、特異な点はあるものの、恐らく同様に病気という現象を基に想像を造形化した存在であると考えられると推察。よく似た存在として、共に蛇の胴体に女性の頭部を持つ姿で描かれたハラノムシ「小姓」と、江戸時代後期の絵巻物『化物尽絵巻』に登場する妖怪「さら蛇」を挙げたほか、「出産の際に母体から飛び出し、家の中に隠れて災いをもたらす」とされる「血塊」などはハラノムシとしても妖怪としても言い伝えられており、互いの世界は関わり合っているとした。

このほか、特別講演として仁木宏氏(大阪市立大学大学院教授)の『戦国時代の茨木氏と茨木城―「針聞書」の歴史的背景』ほか4題、実技セッション・講演5題、シンポジウム3題、国際部セミナー『世界の鍼灸事情』などが開催。昨年に引き続き第2回となった日中学術交流会では、日本側『日本の浅鍼は何故効果があるのか』(戸ヶ崎正男氏・日本伝統鍼灸学会副会長)、中国側『入院患者への皮内針治療の現状』(張飛蘭氏・浙江省)とそれぞれ講演したほか、日本側は小児鍼、逆子治療、中国側は小児顔面麻痺や疼痛における鍼灸と円皮鍼の結合治療をテーマに実技セッションが行われた。

あはき受領委任 Q&Aで取り扱い整理

あはき受領委任 Q&Aで取り扱い整理

2019.01.10

施術管理者、一部負担金、支給申請書など

1月よりスタートしたあはき療養費の受領委任に関して、厚労省が昨年12月27日付で疑義解釈資料(Q&A)を発出した。受領委任導入の目的をはじめ、契約、保険施術、請求、審査会、支払い、指導監査、療養費支給申請書など幅広い関連事項を、152ものQ&Aで整理した。開設者が原則として施術管理者となることや患者から受け取る一部負担金の金額は1円単位で計算する点、さらに療養費支給申請書に独自の記入欄を設けられない等を明確に示した。なお、柔整療養費では「患者が一部負担金を支払う場合の金額」は10円未満を四捨五入し、取り扱いは異なる。

■昨年12月27日付のQ&Aより抜粋

問14

施術管理者について、施術所の開設者が施術管理者となることが原則か。

答

そのとおり。開設者がはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有し、施術所で施術を行う場合、開設者が免許を有する施術については、原則、施術所の開設者が施術管理者となる必要がある。開設者が免許を有さない、当該施術所の管理ができない、他の主たる施術所の開設者兼施術管理者である場合等やむを得ない場合に限り、開設者以外の施術者を施術管理者とする取扱いである。なお、開設者が法人等の場合、当該法人等の代表者等、施術所の開設に責任を有する者が施術管理者となることが望ましい。

問47

施術管理者が患者等から支払を受ける一部負担金の金額は、どのように計算するか。

答

施術に要した費用に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位で計算)。

また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲示を行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。

問98

療養費支給申請書の様式について、独自の記入欄を設ける等、適宜変更してよいか。

答

変更できない。申請書の様式について、記入方法(手書き、パソコン等)や様式の作成方法(複写機、ワード、エクセル等)の定めはないが、様式に独自の記入欄を設ける等、保険者又は施術者ごとに様式が異なり取扱いに差異が生じることは適当でないので、(厚生労働省のウェブページに掲載されている様式を使用するなど)取扱規程に定められた様式を使用する。ただし、欄外については、様式のレイアウト変更を生じない範囲で、事務取扱に必要な独自の項目を記入して差し支えない(裏面については、独自の記入欄を設ける等、適宜活用して差し支えない。)。

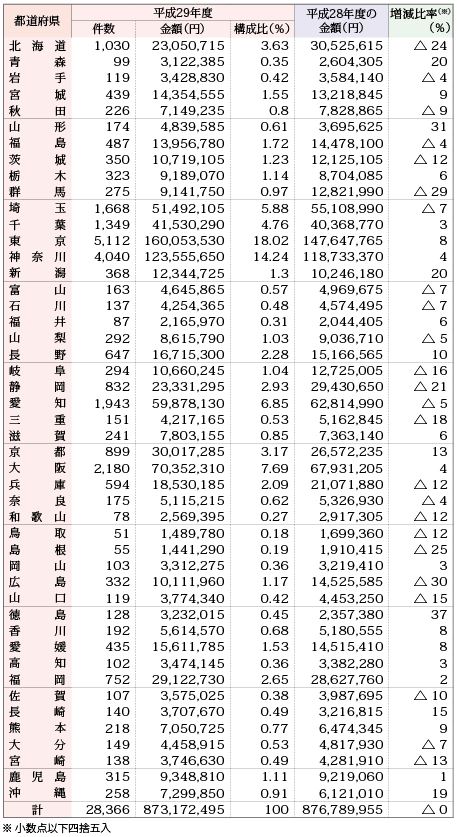

厚生労働省『平成29年度 療養費頻度調査』から あん摩マッサージ療養費 都道府県別支給状況

厚生労働省『平成29年度 療養費頻度調査』から あん摩マッサージ療養費 都道府県別支給状況

2019.01.10

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成29年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で全件、国民健康保険で5分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。1件当たりの平均支給額は約30,782円。また、『平成28年度 療養費頻度調査』を基に、昨年度の金額と、そこからの増減比率も掲載した。

日鍼と全鍼、「DSAM」設置

日鍼と全鍼、「DSAM」設置

2018.12.25

―災害支援分野で窓口一本化―

日本鍼灸師会(日鍼会)と全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会)がこのほど、「災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会」を立ち上げた。12月9日に横浜市内で開催された「第1回災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会」で、全鍼師会災害対策委員長・仲嶋隆史氏が講演の中で発表した。英語表記は「Disaster Support Acupuncture Masseuse Joint Committee」で略称は「DSAM(ディーサム)」。

両師会は平成28年の熊本地震以降、合同で災害支援に当たっており、大阪北部地震ではJIMTEF(公益財団法人国際医療技術財団、ジムテフ)の災害支援チームに加わるなど、他の医療系団体とも活動を共にしている。今回の合同委員会の設置はJIMTEFからの「二つの団体をどう扱ってよいか分からない」との声を受けたもの。両師会の有志の会員らは以前よりJIMTEFの災害医療研修に参加しており、また全鍼師会はJIMTEF、認定特定非営利活動法人AMDA(アムダ)と災害支援等で連携する三者協定を10月に締結している。

日本臨床鍼灸懇話会 第57回全国集会大阪大会

日本臨床鍼灸懇話会 第57回全国集会大阪大会

2018.12.25

―癌の諸症状の緩和に鍼灸が有用―

日本臨床鍼灸懇話会の第57回全国集会大阪大会が11月17日、18日、森ノ宮医療学園専門学校(大阪市東成区)で、『癌に対する鍼灸の可能性』をメインテーマに開かれた。

明治国際医療大学はり・きゅう学講座教授の福田文彦氏が、『がん患者に対する〝はり・きゅう治療〟の可能性』をテーマに特別講演を行った。日本緩和医療学会のガイドライン『がんの補完代替療法クリニカル・エビデンス』では、鍼灸治療が癌患者のQOLの向上や疼痛緩和、化学療法による悪心・嘔吐の改善などに「有用であると考えられる」とされていると解説。さらに、鍼灸治療による有害事象は「低頻度かつ軽微」となっていると述べた。抗癌剤による末梢神経障害の改善のため糖尿病治療をモデルにした鍼通電治療や、癌症状の一つである口渇にシェーグレン症候群への鍼治療を応用した治療など、有効性が示唆された研究報告を紹介。今後の課題として、一つの症状に対して複数の異なる治療法を用いて比較検討する研究が必要であると説いた。

医師の誤診を看破したケースも

北辰会の佐野善樹氏(さの漢崇院)は、自身が携わった癌患者の症例を紹介した。多発性骨髄腫の患者は当初、整形外科で腰椎ヘルニアと診断されて来院したが、2週間程度の経過観察でヘルニアではなく圧迫骨折か内科的要因ではないかと推察。内科での受診で骨髄腫と判明したため、整形外科の誤診であったことが分かったと述べた。また、スキルス性胃癌の患者の症例では脊髄への転移が疑われると担当医に伝えたが、担当医は「過去のデータから、スキルス性胃癌の脊髄転移は無い」と主張。しかし、その後の診断で、やはり脊髄に転移していたことが明らかになったと話した。

また佐野氏は、多発性骨髄腫の患者のケースでは担当医から「免疫不全のため鍼の刺入や施灸は控えてほしい」と言われたため打鍼や接触鍼で対応したと説明、それらを実技で披露した。

「実技体験」は吉崎鍼灸院の吉崎和樹氏が登壇、適切な刺鍼法を選択するための触診法や、労働性の筋緊張への切皮刺、硬結に対する穴周縁刺といった刺鍼テクニックを紹介。実技で供覧するとともに、学生など希望する参加者らに練習方法をレクチャーした。

ほかに教育講演『がん診療の最前線』(今村文生氏・大阪国際がんセンター副院長)や『理学療法士からみた、がん患者と鍼灸の可能性―在宅における多職種連携と鍼灸』(穴田夏希氏・神戸ゆうこう病院リハビリテーション科)の特別講演2題、『がんと鍼治療―西洋医学の限界を鍼で補う』(大麻陽子氏・四国医療専門学校副学校長)などが行われた。

講演会『杉山和一と塙保己一』 盲人史に残る2人の信念探る

講演会『杉山和一と塙保己一』 盲人史に残る2人の信念探る

2018.12.25

―桜雲会ら3団体共催―

社会福祉法人桜雲会は11月3日、講演会『杉山和一と塙保己一 強く生きた二人の人生―生涯を貫いた信念とは何だったのか』を開いた。視覚障害者向け総合イベント『サイトワールド2018』内での企画で、公益財団法人杉山検校遺徳顕彰会、公益社団法人温故学会との共催。

管鍼法の創始者である杉山和一(1610―1694)について講演したのは、元筑波大学付属視覚特別支援学校教諭の岩崎洋二氏。江戸幕府の五代将軍・徳川綱吉の治療に成功して気に入られ、多くの弟子を育てたこと、世界初の視覚障害者教育施設とされる杉山流鍼治導引稽古所を開設したことなど、その功績を紹介。松尾芭蕉、井原西鶴らと並ぶ、元禄文化を代表する文化人だと述べた。また、鍼医の修業に行き詰まり、挫折しかけた折に石につまずき、枯葉に包まれた松葉をつかんだことが管鍼法発明のヒントになったとする有名な伝説に言及。この逸話は江の島では、同地の「弁天さん」に詣で、祈願の最終日に起きたことだと伝わっていると紹介した上で、この時代よりも以前から、江の島詣で・弁天信仰は盲人の間で盛んだったと指摘。「十分な史料が存在しないため確証はないが、盲人と関係の深い江の島から杉山和一の逸話が始まることは、盲人史の大きな流れと無関係ではないのではないか」と推察した。

齊藤昌子氏(温故学会理事)は塙保己一(1746―1821)について講演。全国の貴重な文献を収載し、現在も研究に用いられているほどの叢書『群書類従』を編纂した功績のほか、生涯にわたり1日100回般若心経を唱え続けたという逸話を紹介。一度決めたことを必ずやり遂げるという信念が、偉業の達成につながったと述べた。

このほか、講演後にはツボ体験会も開催された。

すこやか地域支援協会のフォーラム

すこやか地域支援協会のフォーラム

2018.12.25

―「競争→共走→共創」で地域連携図る―

11月25日、NPO法人すこやか地域支援協会(鈴木勝也代表理事)主催の「鍼灸師・柔整師と医師がどう連携すれば、地域医療を担っていけるか」を考えるフォーラムが大阪府枚方市内で開かれた。同協会は、大阪府北河内地域や京都府南部で開業する治療家らで結成。当日は約50名が参加したほか、来賓として国民民主党の大島九州男参院議員、枚方市議会議員・大橋ともひろ氏が出席した。

鈴木代表理事はあいさつで、「今後起こる2025年問題では予防医療も重要となり、施術者が医療介護と連携し、いかに地域の医療資源となれるかが求められている。ただ、依然として業界内の対立も見受けられ、当会はこれに対し、『競争から共走へ、そして共創へ』を掲げ、このフォーラムから発信していきたい」と開催主旨を述べた。

パネルディスカッションでは、前衆院議員で医師の伊東信久氏(医療法人眞愛会理事長)、平成医療学園専門学校統括長の中谷裕之氏、弁護士の飛渡貴之氏(あい湖法律事務所)を迎え、業界の直面する課題や今後を話し合った。近年目立つあはき療養費の同意書交付を断る医師について、「医師にとっては義務ではないので、まず信頼関係を築くべき」「10月から導入の施術報告書の書き方も含め、施術者側も勉強しないといけない」といった意見が出た一方、「私は同意書を書かない主義だ、と理由にならない理由で断る医師もおり、これはどうしようもない」との声もあった。治療院での超音波画像診断装置の使用に関しては、「養成校では評価するとの位置付けで教育している。行政等の信用を得るにも学校教育でしっかり学ばせることだ」との意見が聞かれた。座長を務めた鈴木代表理事は、「枚方市では医鍼会というドクターと施術者が交流する集まりがある。勉強会を通じお互い理解を深める中で、重要なのは診療情報提供書のやり取りなどで、ルールを定め、きちんと守ることだ」と地域連携の一例を紹介した。

不正行為で柔整師、鍼灸師ら12名処分

不正行為で柔整師、鍼灸師ら12名処分

2018.12.25

厚労省が12月5日付『柔道整復師等に対する行政処分一覧表』で、保険金(自動車保険)や療養費などで不正請求を行ったとして柔整師ら12人の行政処分を発表した。いずれも3カ月~4年の業務停止で、処分の発効は12月19日から。処分は以下の通り。

【業務停止4年】種田佳司(56、柔道整復師、いずみ鍼灸接骨院・岐阜市日置江)=詐欺未遂、詐欺(懲役2年6月、執行猶予4年)

【業務停止3年】山井豊(58、柔道整復師、有限会社山井接骨院・北海道帯広市)=詐欺(懲役2年、執行猶予4年)、山本貴志(49、柔道整復師、やまもと整骨院・栃木県小山市)=詐欺(懲役2年、執行猶予4年)、岡田雄二(49、柔道整復師、岡田整骨院・甲府市宝)=詐欺(懲役2年、執行猶予3年)、北中良祐(46、はり師・きゅう師・柔道整復師、きたなか鍼灸接骨院・京都市下京区)=詐欺(懲役2年、執行猶予3年)

【業務停止3月】青山翔太(25、柔道整復師、八山田整骨院・福島県郡山市)=児童買春・児童ポルノ禁止法違反(罰金50万円)、吉田倫子(69、柔道整復師、中央接骨院・岩手県一関市)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止)、福井充治(56、柔道整復師、福井きよ総合整骨院・東京都青梅市)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止相当)、海老原敬人(57、柔道整復師、つばめ整骨院・大阪市中央区)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止相当)、坂本俊子(52、柔道整復師、坂本整骨院・大阪府河内長野市)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止)、植盛登志枝(71、柔道整復師、植盛整骨院・大阪市平野区)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止)、寺峰千子(44、柔道整復師、ヴィヴィ整骨院鍼灸院・長崎市戸石町)=療養費不正請求(受領委任取扱い中止相当)

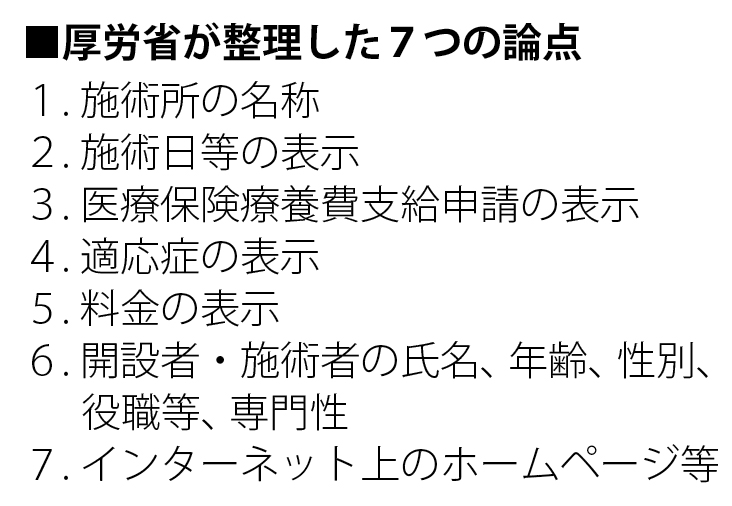

第4回あはき師・柔整師等の広告検討会 「治療」「診」の使用で議論平行線

第4回あはき師・柔整師等の広告検討会 「治療」「診」の使用で議論平行線

2018.12.10

11月22日に都内で開かれた「あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」の4回目となる会議では、これまでの議論を踏まえ、事務局である厚労省が7つに論点を絞り、話し合いを行った。

「施術所の名称」や「施術日等の表示」の議論では、これまでと同様、「治療」「診」「院」等の文言を巡って、施術者側とそれ以外の構成員の間で意見が対立した。 (さらに…)

第48回現代医療鍼灸臨床研究会

第48回現代医療鍼灸臨床研究会

2018.12.10

―頸椎、周辺疾患の鍼灸治療テーマに―

第48回現代医療鍼灸臨床研究会が11月3日、東京大学鉄門記念講堂(東京都文京区)で開かれた。

岩井整形外科内科病院院長の高野裕一氏による教育講演のテーマは『頸椎症を含めた広い病態に対する整形外科の診察方法、鑑別、診断、治療』。診察から鑑別に当たっては、痛みなら鬱病、頸椎疾患、癌を、手足のしびれなら糖尿病やビタミン欠乏症、遺伝性の疾患などを含めて、整形外科分野に限定せず、幅広い疾患を想定する必要があると説明。腰部の診察であれば、まず歩様に注意し、次いでフリップテストなど各種の検査を行い、股関節、頸椎など順に可能性を否定していくが、この間に最も意識しているのは厄介な脊髄症を排除することだと説明した。

その後、内視鏡下での整形外科手術件数が全国の10%に及ぶという、同院の治療の流れを解説した。鍼灸治療については、L5神経根障害に対する治療で他の薬物や運動療法と比べて優れた効果を示した報告を紹介した上で、安全な浅い刺鍼でも十分な効果が期待できると評価。一方で、気胸など重篤な医療事故の危険性も示唆し、鍼治療後の違和感、特に麻痺や各種レッドフラッグが確認できた際は、速やかな精密検査が必要だと注意を促した。

このほかに、坂井友実氏(東京有明医療大学教授)による基礎講座『頸部運動器疾患の鍼灸治療』、さらにその内容を踏まえたシンポジウム『頸椎およびその周辺疾患に対する鍼灸治療のup to date』が行われた。今枝美和氏(明治国際医療大学特任講師)、小糸康治氏(東京大学医学部付属病院リハビリテーション部鍼灸部門)、粕谷大智氏(同部門主任)、小井土善彦氏(せりえ鍼灸院)の4人が登壇し、それぞれ、頸部神経根症、胸郭出口症候群、後頭下筋群、軽度外傷性脳損傷の鍼灸治療について成果を報告した。

日鍼会の第14回全国大会in沖縄 「統合ヘルスケアチーム」を紹介

日鍼会の第14回全国大会in沖縄 「統合ヘルスケアチーム」を紹介

2018.12.10

―モクサアフリカの最近の動向も―

公益社団法人日本鍼灸師会(日鍼会)の第14回全国大会が10月27日、28日、那覇市内で開催された。テーマは『時代を支える鍼灸―病に体にそして心に』。

日鍼会で国際委員会委員長などを務める児山俊浩氏が、名古屋大学医学部付属病院総合診療科で統合医療を実践している「統合ヘルスケアチーム」について講演を行った。チームは児山氏も含めた鍼灸師7名、医師5名のほか、芳香療法士や保健師、管理栄養士、臨床心理士、僧侶などのおよそ20名で構成。単に西洋医学と各種療法を組み合わせるのではなく、患者とチームとで一致した目標に向け、様々な療法の中から患者の状態に合ったものを選択していると述べた。会議は円卓式で、メンバーが対等に話し合える場であると説明し、顔の見える関係を築くことができるといった特長を挙げた。また、チームで取り組むことで医師の診察の負担が軽減し、患者にとっては、医師による投薬や検査が無くても「医療から見放されていない」という安心感が与えられ、当初は混乱していた情報を整理して伝えられるようになって、正確な診断につながることがあると話した。

『お灸フェスin沖縄』では「モクサアフリカジャパン」の栢之間理沙代表が、アフリカを中心とした途上国の結核患者への施灸活動を紹介。今年6月にはその集大成として、アフリカ・ウガンダの大学との共同研究『結核に対する補助的な灸療法―無作為化臨床試験による潜在的有効性と安全性の比較の調査』を『European Journal of Integrative Medicine』に発表したと話した。

近年では北朝鮮でも活動しており、足三里への施灸に加え、現地の韓医の協力を得てアフリカではできなかった腰部八点穴への施灸が可能になったと説明。6カ月に及ぶ薬剤耐性結核患者の治療では、灸を併用しなかった患者のうち症状の改善を見せたのは64%にとどまったのに対し、灸併用群では90%が改善したと報告。体重の増減についても、灸併用群が平均2.7kg増だった一方で対照群は同1.2kg減と顕著な差があったと述べた。

経営シンポジウムは中村聡氏(日鍼会業務執行理事・療養費担当)、得本誠氏(大阪府鍼灸師会会長)、斎藤晴香氏(晴香堂針灸院院長)、猪狩賢二氏(IT&鍼灸「クレバースキッド」代表)が登壇した。中村氏は介護事業運営の経験から、鍼灸師が地域包括ケアシステムに参画する際の、ケアマネジャーをはじめとする他職種との連携の重要性を強調。得本氏は、元料理人の腕を生かした料理教室の開催や麻雀などの多彩な趣味を通じて、他業種の人々と親交を深めていると話した。斎藤氏は青年会議所での活動で人脈を広げるとともに、鍼灸の認知度向上にも努めてきたと説明。AcuPOPJ(国民のための鍼灸医療推進機構)のウェブ管理者を務める猪狩氏は、ホームページやSNSで鍼灸や健康にまつわる情報を絶えず発信し続けることで新規の鍼灸ファンや固定ファンを獲得してきたと述べた。座長の小川卓良氏(日鍼会業務執行理事・学術・研修担当)は「四者四様に何らかの形で人とのつながりを大切にしてきたことが、成功の基盤となっている」としてシンポジウムを締めくくった。

ほかに、沖縄県鍼灸師会会長の久場良男氏による鍼灸公開実技『挫刺鍼による久場式跳鍼法』や、三瓶真一氏(福島県鍼灸師会会長、JISRAM副代表)らが登壇した婦人科シンポジウム、日鍼会危機管理委員会委員長の堀口正剛氏が座長を務めた委員会講座『求められる災害時の鍼灸とは』などが行われた。

あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪地裁 「藤井調査」、統計学的に全面否定

あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪地裁 「藤井調査」、統計学的に全面否定

2018.11.25

―「科学的信頼性が無い」と原告―

晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設申請を認めなかったとして、学校法人平成医療学園らが国を相手取って処分取消を求めている裁判で、11月9日、大阪地裁で口頭弁論があった。今回は、原告側から反論文書が出され、国が「あはき法19条は現在も正当性を有する」との主張の根拠に用いた、筑波技術大学教授・藤井亮輔氏らによる「あん摩業に関する実態調査」(以下、藤井調査)に対し、「科学的信頼性が無い」と否定するなど主張を展開した。

藤井調査は、平成28年秋に実施されたアンケート調査(回答数4,605人)。国は主張の中で、視覚障害者の「1カ月の患者数」や「平成27年分の年収」が、晴眼者と比べ低い水準にある(本紙1080号参照)といった調査結果から、あマ指師養成課程の自由化(新設・増設)をする合理的な理由が見いだせないとしていた。

今回提出された原告の文書は、これに対し、鑑定を依頼した統計学の専門家の意見を交えながら反論。主な指摘として、▽調査に利益相反のバイアスがかかっている、▽調査対象者の属性に偏りがある、等を挙げた。バイアスに関しては、研究代表者である藤井氏が基本的に「新設反対、19条支持」とのスタンスを取っており、その旨を表明している出版物も存在する上、調査自体が国の補助金による研究事業で、被告からの資金提供で実施されたものだと懸念を示した。調査の内容では、調査対象者のうち、あマ指師免許保有者以外が4割にも上回り、国勢調査(総務省が5年ごとに実施)の職業分類「あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師柔道整復師」と比較すると、男女比や年齢分布に大きな隔たりがあり、現状を反映していないと指摘した。また「患者数・年収」についても、藤井調査は「施術者」ではなく、「事業所」を対象に数値を調査しており、回答者の事業所規模も不明で、視覚障害者・晴眼者1人当たりの収入等の実態を正確に比較するのは不可能と強調。「調査の方法論並びに統計学について十分な訓練を受けていないと推測され、不十分な調査項目に関する標本比率の比較に終始しており、推論に無理があるため、納得的な結論が導出できていない」といった専門家の評価にも触れ、藤井調査を全面的に否定した。

台湾の例を19条廃止後の代替案に

また原告は、視覚障害者の職域の保護という目的を達成する手段として、「台湾」の事例に言及。2008年、あん摩業を視覚障害者の専業と規定する心身障害者保護法が違憲であると判断されたが、その後の各種行われた施策の結果、以前よりも視覚障害者のあん摩業が盛況になっていると説明した。その施策の中には、政府による営業費用の補助のほか、病院、駅、空港、公園、政府機関等の場所は視覚障害者しかあん摩業を行えないという規制なども設けられているとし、たとえ19条を廃止したとしても、この台湾の例が代替政策として具体的な案を提示していると主張した。

当日の口頭弁論では、原告から、視覚障害者の中にも19条に対する多様な意見があることから、証言に立ってもらうことを予定していると述べられた一方、被告は「必要があれば反論する」と話した。次回は、来年2月1日を予定。

イベント『お灸×デザイン』 デザインは問題解決の手段

イベント『お灸×デザイン』 デザインは問題解決の手段

2018.11.25

―「医療職 ≒ デザイナー」―

10月8日に京都市内でセミナー『お灸×デザイン』が開かれた。講師を務めたのは、新町お灸堂(京都市下京区)院長の鋤柄誉啓先生。お灸の普及啓もうのため、お灸にまつわる言葉やイラストをあしらったTシャツなどのグッズを開発したり、お灸の漫画を監修するなど多角的に活動、最近では治療院のブランディングも手掛ける。

「デザインとは、ただ単におしゃれにしたりカッコよくしたりするということではありません」と言う鋤柄先生。課題や問題を解決したり、調整したりする手段だと説明する。デザイン業界には「デザイナーとは医者のようなものである」という言葉があるという。クライアントの課題や問題を発見して共感するのは「診察」。デザインのコンセプトの決定は「治療方針の決定」。そして、実際の作業は「治療」。アフターケアは治療後の生活指導など。これらはみな、鍼灸師にも当てはまる。「デザイナー≒鍼灸師」と表現した。

数年前、あるイベントに出店した際の好評とはうらはらに当時の来院患者数は非常に少なかった。「鍼灸は世の中に必要とされているのに……」。需要と供給との間の溝を埋めるため、鋤柄先生は自身の治療院をデザインし直すことにした。まずはターゲットを明確にしようと、「今の日本の社会で一番悩んでいるのはどんな人なのか」を探った。浮かび上がって来た人物像が、「35歳前後の女性」だ。年齢による体調の変化や子育ての負担、仕事における責任の増大、さらには親の大病や介護などが重なることもあり、ストレスからさまざまな不定愁訴を抱えている。この層を想定して、メニューをお灸のみとシンプルにして来院のハードルを下げる、来院してもらいやすい身近な雰囲気の空間をつくる、定期的な来院が難しい人へのセルフ灸と養生の指導を行う、などに取り組んだ結果、新町お灸堂は軌道に乗ることになったという。

セミナーでは問診票や問診そのもののデザインを試みるなどのグループワークも行われ、「IT技術を活用した問診」といったアイデアが飛び出した。

レポート 美容メディカルエステ コスメトロジー講座

レポート 美容メディカルエステ コスメトロジー講座

2018.11.25

11月11日、全国柔整鍼灸協会より講師依頼をいただき、表題で鍼灸師対象の講座を都内で行った。当日は満席で、熱気で溢れ返るほどの大盛況だった。

講座では、施術のスキームや概論を画像を用いて、美容鍼灸の初心者や現在業務されている方も興味が持てるようフローチャートで説明した。その後、顔のSMASへの刺鍼やリガメントの形成外科での切開術法、牽引箇所の応用でリフトアップ施術、当協会オリジナルの「包帯美容鍼」などは非常に参加者の関心が強かった。特に包帯使用の美容術は、鍼灸柔整師の特長を生かせられる。さらにニキビや丘疹などへの応用について、DDS(ドラッグデリバリーシステム)のビタミンC誘導体経皮吸収などのデモストレーションを行った。実技は参加者各自が交替で行ない、講座終了後は万雷の拍手をもらい気恥ずかしかった。

受講後アンケートでは、「顔の引き上げ効果がとてもあった」「想像していたよりも専門的な美容の話が聞けた」「女性への細かい対応の仕方が勉強になった」など、好評だった。新たな患者層発掘の一助としてほしい。12月9日には第2部となる柔整師も対象とした講座もあり、表情筋のフェイシャルリンパ、静脈マッサージなどでのリフトアップを講義する予定。(一般社団法人日本美容医療協会 理事長 吉田洪先)

あはき療養費の受領委任 スタート時、1249の保険者参加

あはき療養費の受領委任 スタート時、1249の保険者参加

2018.11.25

―協会けんぽは全て、健保組合は25のみ―

各保険者に参加の自由を認める「あはき療養費の受領委任」の来年1月スタートを前に、参加することを決めた保険者が発表された。厚労省保険局医療課が11月8日付で発出した事務連絡と、同省ホームページで計1249の全ての保険者名を公表した。

保険者別でみると、全国健康保険協会(協会けんぽ)が48、健保組合が25、市町村(特別区を含む)が1083、国民健康保険組合が76、後期高齢者医療広域連合が17となった。いずれも来年1月1日の受領委任取扱い開始時より参加する。

あはき療養費検討専門委員会で受領委任導入に強く反対をしていた協会けんぽは47都道府県支部に船員保険部を加えた全てが参加を決めた一方、同じく反対していた健保組合(平成30年4月時点で1389組合)は25のみだった。後期高齢者医療広域連合も参加率は低く、市町村については大阪府、京都府、兵庫県などの近畿を中心に9府県が不参加となった。ただ、来年4月からは参加の追加も始まり、既に受領委任への参加を表明している保険者もいるほか、準備が整い次第、参加に踏み切る保険者も出てくることが見込まれる。厚労省も適宜「参加保険者」情報を更新していく予定としている。

『医心方』、ユネスコ「世界の記憶」登録向け議連発足

『医心方』、ユネスコ「世界の記憶」登録向け議連発足

2018.11.10

―日本最古の医学書、鍼灸の記述も―

鍼博士であった丹波康頼が平安時代に撰集・編纂し、日本で現存する最古の医書とされている国宝『医心方』を、ユネスコ「世界の記憶」に登録しようとする動きが本格化していることが分かった。自民党が10月16日、「世界の記憶」登録を推進する議員連盟の設立総会を衆議院議員会館で開き、申請等に向けた話し合いや意見交換を行ったという。

鍼博士・丹波康頼が撰集・編纂

『医心方』は撰者の丹波康頼により984(永観2)年に宮中に献上された医書。全30巻からなり、宋以前の医書・仙書・仏典・本草書など引用文献は200余といわれる。東洋の先哲たちの医の倫理をはじめ、風土・環境による病理、あらゆる傷病の治療法、薬学の基礎などが載る中、「巻二」では鍼灸療法(孔穴名・壮数・禁鍼・禁灸のツボや主治の対象など)についての記述がある。全て漢文で書かれているが、現在は研究も進み、槇佐知子氏訳の現代語訳版も出版されている(全巻初訳は2012年に完結)。

議連設立に先立ち、2年前に「国宝・医心方のユネスコ『世界の記憶』登録を推進する会」(横倉義武会長)が結成され、各方面に働きかけを行ってきた。当日の議連総会には、議連の鴨下一郎会長や事務局長・羽生田俊氏ら自民党議員のほか、「推進する会」のメンバーや株式会社ツムラの幹部などの関係者が出席。槇氏とともに、オブザーバーとして参加した櫻井瑶子氏(有限会社まなをかし代表取締役、鍼灸師)によると、総会に英国のオックスフォード大学教授のデニス・ノーブル氏が招かれ、海外の視点から医心方の文献的な価値や重要性についての講話も行われた。ノーブル氏からは「医心方には薬効植物の記述が多く、データの宝庫で、研究・治験等で莫大に費用がかかる現在の新薬開発に新たな方向性を提示する可能性を秘めており、そういう点で記憶遺産に値する」との話があり、また教授に随行し来日していたフランスのメディアも取材に入っていたという。申請に向けては、政治的な事情等も絡み、現在ユネスコが新規申請を受け付けておらず、申請の解禁は早くても2020年4月になる見通しで、それまでに啓蒙活動を含めた準備を進めていく方針だ。

鍼灸業界も声を上げ、行動を

今回の設立総会には、鍼灸の業団関係者の姿はなかったという。議連と「推進する会」は今後、幅広い分野から協力団体や会員を募っていく考えで、櫻井氏は「鍼灸業界でも医心方のユネスコ登録を目指す会を立ち上げるなどし、医師会や丹波康頼の出自である京都府福知山市といった地域団体などとお互い連携を取りながら、活動に大きな広がりを作っていってほしい」と話す。

専門職大学の初年度設置、断念多数

専門職大学の初年度設置、断念多数

2018.11.10

―柔整・鍼灸課程持つ4校も―

来年度からの開校を申請していた専門職大学13校について、高知リハビリテーション専門職大学1校のみが認可された。10月5日、文部科学省が発表。

柔道整復・鍼灸の課程を持つ学校として、学校法人日本教育財団、学校法人福岡医療学院が計4校の申請を行っていたが、いずれも申請を取り下げた。実習科目、施設などの準備不足が原因とみられる。

全鍼師会の第17回東洋療法推進大会 同意書・施術報告書の留意点を解説

全鍼師会の第17回東洋療法推進大会 同意書・施術報告書の留意点を解説

2018.11.10

公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会(伊藤久夫会長、全鍼師会)の「第17回東洋療法推進大会」が10月14日、15日、鹿児島市内で開催された。

保険推進委員会の分科会では、保険局長の往田和章氏が登壇し、来年1月からスタートの「あはき療養費の受領委任」に伴い10月以降に改正された同意書の取り扱い(再同意書の取得義務化、様式の変更等)と、新設された施術報告書を中心に解説を行った。今回の大きな変更点である「口頭同意の廃止」については、「今後、施術者の先生方には非常に負担が重くなり、申し訳ない気持ちです」と述べた上で、10月1日以降は6カ月に引き延ばされた「同意期間」以内に医師より文書にて再同意書を取得し、申請書に添付するよう説明した。同意書様式の変更では、裏面に「同意書交付の留意点」という医師向けの説明文が新たに設けられ、鍼灸の「併給禁止」をマッサージにも混同させている医師などへの正しい理解を促すものになると強調。ただ、鍼灸の通知内にある「保険医による適当な治療手段がないもの」との表現を初めて知った医師が本来の解釈を理解できず、同意書交付を躊躇することも想定されるとし、この点は注視したいと語った。医師とのコミュニケーションツールとして導入された施術報告書に関しては、マッサージでは可動域の拡大・筋力増強の施術や運動処方による症状の改善度を記載し、鍼灸では施術開始時と再同意予定前の「慢性の疼痛」の状態をペインスケールなどで記載するなど、記載例を挙げて解説した。

受領委任導入も鍼灸は厳しさ増す?

往田氏は、受領委任に絡む動向にも言及し、今年の春の導入決定後に豊田通商とALSOKが訪問マッサージへの参入を発表したとして、「国が定めた制度としてコンプライアンスが高まり、制度面での安定化が図られた結果だ」と推察。しかし、近年の鍼灸は審査請求の場で「保険者判断」が結果に大きく影響し、棄却されるケースが目立ち、6疾患でも不支給になると指摘。今後電子請求化が進み、医科との突合が容易になれば、不支給事案は一層増加するとし、受領委任とは別に、鍼灸は支給要件に関する仕組みに問題があると懸念を示した。

無資格対策委員会と視覚障害委員の合同分科会は、『あはき広告規制と共に考える19条問題』をテーマに開かれた。厚労省医政局医事課医事専門官の松田芳和氏が招かれ、今月までに既に3回開催された「あはき・柔整等の広告検討会」と、現在係争中の「あマ指師課程新設非認定処分取消裁判」についてそれぞれ厚労省の考え方と進捗状況が話された。

災害対策委員会など6分科会のほか、志學館大学人間関係学部教授の原口泉氏による特別講演『西郷隆盛の文明観』が行われた。

講演会『ドイツの鍼灸事情と実技』、森ノ宮で

講演会『ドイツの鍼灸事情と実技』、森ノ宮で

2018.11.10

―独療法士、自身の判断で開業・施術 保険適用の厳しさも―

ドイツで日本式鍼灸による治療を実践するドイツ人鍼灸師、Jene-Peter Salzmann氏(塩人ザルツマン鍼灸院院長)による講演会が10月5日、森ノ宮医療学園専門学校(大阪市東成区)で開催された。同氏は毎年日本に研修旅行に訪れているといい、今回の来日に合わせて講師に招かれた。ドイツの鍼灸事情について紹介したほか、接触鍼や刺鍼の実技も披露した。

同氏によれば、ドイツでは1930年代頃から鍼灸治療が盛んとなった。現在は医師のほかに、療法士国家試験に合格した療法士(ハイルプラクティカー)が、鍼灸を含む補完代替医療を自主的に行うことができる。看護師や介護士といった医療従事者も医師の指導下でなら施術ができるほか、助産師は鍼治療の研修を受けることで自主的な施術も可能だとされた。また、療法士は医師の指導を仰がず、自己の判断のみで施術でき、開業も許されているという。療法士は現在24,000人で、治療は全額自費が一般的。ただし、ドイツの医学界においては、一般に鍼灸治療は科学的な治療とは考えられていないものの、実際に鍼灸治療に携わっているのは療法士よりも医師がはるかに多いとして、東洋医学への潜在的な期待の大きさを示唆した。

一方で、保険適用については厳しい状況で、製薬会社と健康保険会社の意向が影響した治験の結果、収入が低い等の理由で義務健康保険にしか入っていない大半の国民は、鍼灸治療を自費で受けなければならないとした。なお、ドイツにおける鍼灸施術は中国式がほとんどだと説明。その中で日本鍼灸を愛用している理由については、「体質的に優しい刺激の方が合っている人がいるのはドイツ人も同じです」と語った。