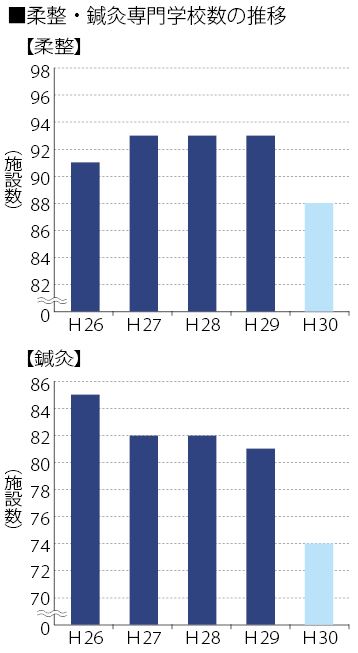

柔整・鍼灸専門学校、平成30年度より大幅減

2019.03.25

新カリキュラムの影響で、大手学校法人が手を引いた?

平成30年度より、柔整・鍼灸学科を設置する専門学校(厚労省所管)が大きく減少している。厚労省医事課が毎年公表している「養成施設数等の現状」から分かった。平成30年4月時点で、柔整専門学校は前年より5校減らし88校、鍼灸専門学校も7校減らし74校となっている。それぞれ直近の3年間は横ばいで推移していた。背景には、平成30年度から適用の新カリキュラムが影響しているとみられる。

新カリキュラムでは、より質の高い施術者を養成するため、単位数の引き上げ等が図られ、柔整・あはきの各養成校は対応に迫られた。中でも、追加カリキュラムや臨床実習の引き上げ(1単位→4単位)への対応に苦慮した養成校が多かったという。柔整・鍼灸専門学校が減少した理由について、ある専門学校の関係者は、「近年、全国的に入学者が減っていた中で、新カリキュラムへの対応に伴い、特に実技講師の確保やその人件費の捻出等が運営上で問題となり、看護や理学療法といった別の学科を抱える大手の学校法人が手を引いた例も少なくない」と話す。

平成31年度入学生の募集を停止している養成校も複数あり、本紙の調べでは、柔整で1校、鍼灸(夜間部のみ停止も含む)で4校あることが分かっている。