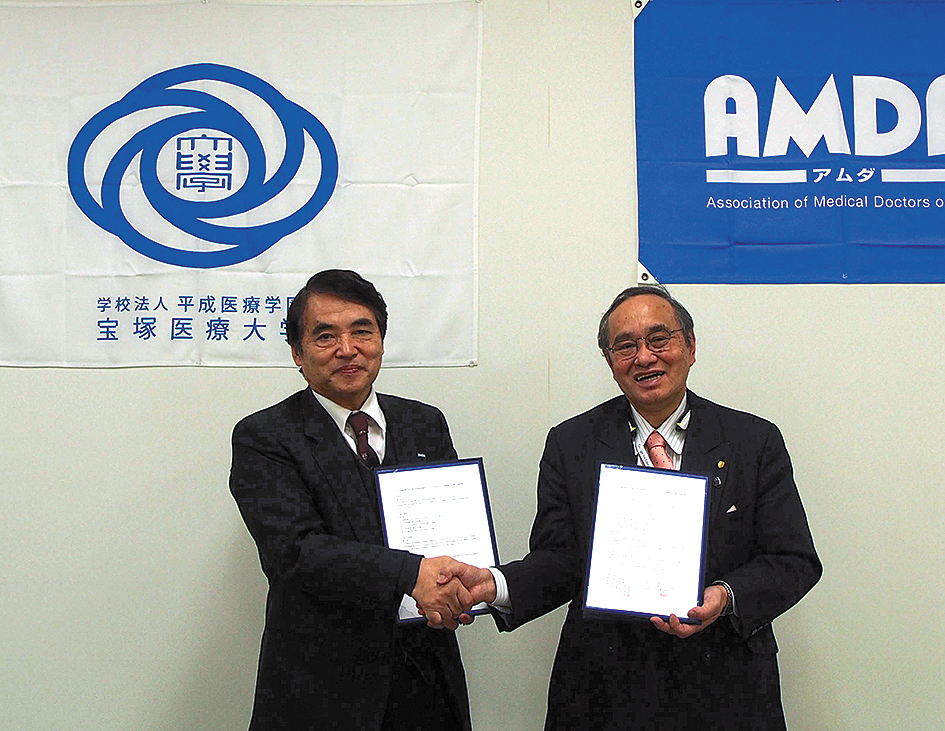

新元号記念号インタビュー 第1弾 岸野雅方氏(学校法人平成医療学園理事長) あマ指師課程新設めぐる裁判の原告側代表が語る

2019.05.25

1096-1097号(2019年5月10-25日合併号)、あマ指師課程新設をめぐる裁判、紙面記事、

1096-1097号(2019年5月10-25日合併号) ほか

晴眼者のあん摩マッサージ指圧師(あマ指師)養成課程の新設申請を認めなかったとして、学校法人平成医療学園らが国を相手取って処分取消を求めている裁判は、平成28年7月から始まりまもなく4年となる。東京、大阪、仙台の3地裁で争われ、各地とも原告・被告双方の主張がほぼ出そろい、今年中にも判決が言い渡されると言われている。争点があはき法19条の違憲性とあって、教育関係者はもちろん、視力障害者の関心も高い中、原告側代表である同学園理事長・岸野雅方氏が、裁判に訴えた経緯や19条をめぐる問題について胸の内を語った。

学校法人平成医療学園理事長 岸野雅方氏

きしの・まさみ:昭和23年生、70歳。はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師。関西鍼灸柔整専門学校卒業。昭和55年6月に岸野治療院開設。現在、平成医療学園理事長や全国柔整鍼灸協同組合理事長など、多くの要職に就く。

19条の廃止は求めるが、視力障害者の生計維持の代替策も提示している

――なぜ晴眼者のあマ指師養成課程の設置を目指されたのか?

私は長年、あはき師と柔整師の施術者団体の理事職を担っており、療養費(保険取扱い)や教育関係で数々の納得できない事柄に直面してきた。そして、そのつど柔整師法やあはき法等の法令を調べ、様々な問題点を解決すべく対応してきた中で、あはき法19条にも矛盾があると感じていた。

これは当学園での話だが、当初入学を希望していた者が、あマ指師の免許も取りたいからと、他校に行ってしまったことがある。しかも、あはき3科を持つ養成施設、いわゆる既存校は単位互換という仕組みの下、3年で卒業し免許が取れる。一方、当校のようなはり・きゅうだけの学科も同様の3年課程だが、単位互換もなく、ここに教育上の不公平があると感じた。業界関係者の一部には、私が「自らの学校経営を守りたいから」との理由で今回の行動を起こしたと思っている節があるようだが、そもそも経営とは、関わりのある全ての人の生活のために続けるものであり、個人のためのものでは決してない。まず教育の機会均等という点で、19条の見直しが必要といえ、あマ指師になりたいと思う者が通いやすい近くの養成校で資格を取れるといった環境を用意することが、学校経営者としての務めでもあると思っている。

そういう意味でも、施術者の質の向上も含め、当学園の専門学校の申請(あはき3科)は「4年制」で申請した。平成30年度からの新カリキュラムよりも単位数も時間数も多く、自らに高いハードルも課した。ところが、認められなかった。それ以上に驚いたのは、非認定の処分に大きく影響した医道審議会の結論が「全員一致」で出されたことだ。あはき業界を代表する団体の指導者だけでなく、有識者などお歴々が顔を揃える中で、全く反対意見が出なかったというのは奇妙でしかない。1人や2人、見直しの声が挙がってもいいはずだが。

厚労省が自発的に改正する期待持てず、19条の違憲性を訴えた

――それで裁判に打って出たと

19条は、視力障害者にとって大きな既得権で、視力障害者の福祉のためという目的自体は重要なので、厚労省や国会が自発的に改正するということは期待できない。そこで、裁判の判断を仰ぐしかなく、19条の違憲性を提起した。

これまでの裁判の中で、被告(国)に対し、19条制定の経緯に関する昭和30年代の資料の提出を数多く求め、その後、手にした資料を検証すると、様々なことが分かってきた。19条の制定直前までに「あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会」が21回も開かれており、そこでは盲人の優先措置や医業類似行為者(無資格者)への対応、地域ごとの晴盲のあん摩マッサージ師の比率による制限等が議論され、とりまとめた意見書も出されていた。ところが、法改正では、意見書で全く挙がってもいない「学校新設の規制」が、突如、19条1項として制定された。さらにもっと調べていくと、19条は、届出医業類似行為者を一代限り容認する見返りとして、当時の視力障害者側の要望を汲み、晴眼者の養成校をそれ以降認めないとした条文であったと考えるのが正当だと思うようになった。そもそも19条は、無資格者対策の一環として設けられたもので、「当分の間」という条文中の言葉が示すように「時限的なもの」と考えるのが妥当だ。

それが現在、後付けのような形で、「視力障害者の福祉政策のために19条が制定された」と置き換えられ、一般的な19条に対する考え方となってしまっている。国も、障害者団体もそう考えることによって、「視力障害者のための条文だから、無資格者のことはどうでもいい」というところに逃げていってしまっている、と思うのはちょっと穿ち過ぎだろうか。ただ、これは業界内部の解釈上の問題でもあって、業界の責任といえる。今後はもっと研究や検証をしないといけない。

――19条の目的が置き換えられた上、50年以上も経つ現状をどう思うか?

この裁判で明らかとなったように、19条は半世紀以上経過していながら現在の視力障害者のあマ指師の生活向上に寄与していない。むしろ、国は19条の存在に甘え、視力障害者の福祉向上への努力、さらに教育支援あるいは開業者支援などを怠っているとさえ感じる。

また、これまでの間、様々な対応策を取ることは可能だった。例えば、国は、あん摩マッサージ指圧が医療なのか、慰安なのかをはっきりしていない。仮に医療であれば、これは当然解禁すべきだし、反対に国民が自由に選択・利用する、いわゆる慰安の部分もあるのであれば、この部分を障害者福祉のためにということで、障害者に独占させるべきだろう。だから、私たち原告側は、晴盲ともに取得可能な「医療マッサージ」と、障害者専用の「保健あん摩」を分ける方式を、主張とともに提案している。国の不作為状態をこのまま続けさせてはならないし、無資格者の横行は一層勢いを増すかもしれない。

有資格者を増やしつつ、無資格者の根絶を

――19条の存在が無資格者の横行につながっていると

国民の健康増進や疲労回復のためのマッサージ需要の高まりは、皮肉ながら、蔓延する無資格業者からも十分感じ取れることだ。「視力障害者の生計圧迫の主因は無免許業者である」と言い切っている業界団体も中にはおり、むしろ有資格者を増やしつつ、取り締まりを強化して無資格者の根絶を図ることが最善だと考える。ニーズに応えるために業があるのであって、競争に打ち勝つために業があるのではない。人材を養成して業界人を増やしていく、つまり、マッサージニーズを無資格者に補充させているようではいけない。

――原告側は代替策として「台湾」の事例を提示している

我々はもちろん19条の廃止を求めており、これに国は反対し、その国を支援している視力障害者団体もいるが、私の中では、視力障害者のあマ指師は同業者であって、「敵」ではないと思っている。だからこそ、あん摩業を視力障害者の専業と規定する法律が違憲となったものの、以前よりも活況になっている「台湾」の事例を提示した。駅、空港、政府機関等の場所では視力障害者しかあん摩業を行えないといった規制が設けられているようで、良いものは真似させてもらったらいいと思う。

とはいえ、現状において、19条を死守しようとする視力障害者側と、私たちのような憲法違反だと主張する一部の者たちの対立の構図は依然存在している。この19条の問題の本質は、実のところ「業」であり、業の発展のためには各立場の者が襟を開いて話し合う必要があると感じている。10年以上前では考えられないが、最近では視力障害者のあマ指師が私や当学園宛てにメールなどを送ってくる。以前に比べ、19条の見直しについて本気で考える人が確実に増えている。中にはそれなりの立場の者もいるが、若い視力障害者もいて、少し安心しているところだ。

■岸野氏が裁判の中で提示した「19条を廃止した場合の代替策」

①障害者専用の「保健あん摩資格」と、障害者と晴眼者の両方が取得可能な「医療マッサージ資格」を区別し、視力障害者の業域では晴眼者と無資格者を排除する方式を取る

②台湾の例にあるように視力障害者が仕事をしやすい環境を整える

③医療機関等における視力障害者の雇用を義務付ける

④晴眼者の経営する施術所において視力障害者の雇用を義務付ける