あマ指師課程新設をめぐる裁判 東京高裁10月から

2020.07.10

あはき法19条の規定により、国が晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかったとして、学校法人平成医療学園らがその処分取消を求めた訴訟について、新型コロナウイルスの影響で延期されていた東京高裁の控訴審の期日が決まった。1回目となる口頭弁論は、10月1日14時半から。

あマ指師課程新設をめぐる裁判 東京高裁10月から

あマ指師課程新設をめぐる裁判 東京高裁10月から

2020.07.10

あはき法19条の規定により、国が晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかったとして、学校法人平成医療学園らがその処分取消を求めた訴訟について、新型コロナウイルスの影響で延期されていた東京高裁の控訴審の期日が決まった。1回目となる口頭弁論は、10月1日14時半から。

コロナ あはき再同意 特例が7月まで延長

コロナ あはき再同意 特例が7月まで延長

2020.07.10

新型コロナウイルスの影響に伴う、あはき療養費の再同意の期間猶予等の特例措置について、3度目となる延長が決まった。同意文書内の支給可能期間の最終日が「2月25日から7月末まで」である場合、最終日以降の施術(ただし7月末まで)も支給対象と認められる。変形徒手矯正術の「口頭同意」による臨時対応も同様に7月末まで。

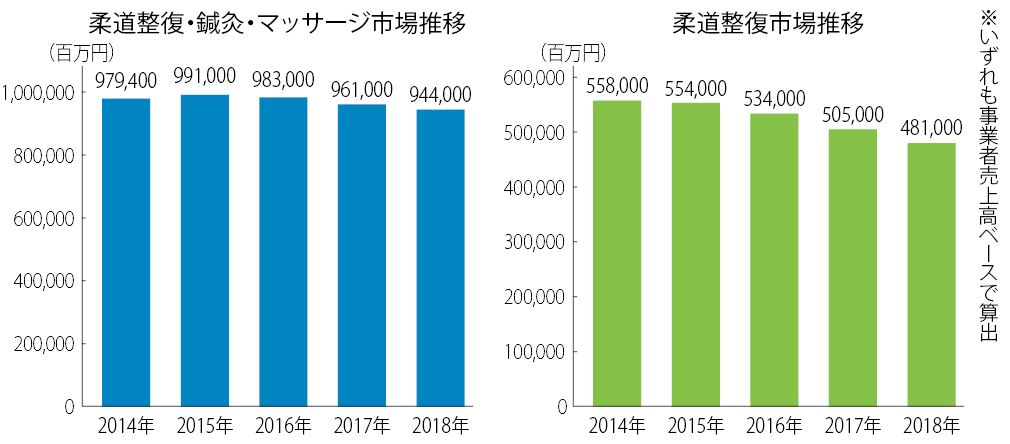

矢野経済研究所 市場調査 2018年柔整・あはきは9,440億円

矢野経済研究所 市場調査 2018年柔整・あはきは9,440億円

2020.07.10

前年比約2%縮小、柔整療養費原因で

株式会社矢野経済研究所が、『2020年版 接骨院・鍼灸院・マッサージ院市場の展望と戦略』と題する調査結果を5月28日、発表した。

同研究所は、対象となる産業分野の市場を分析した上で、調査結果を企業に提供する調査会社。調査実施は2020年3月から5月までで、全国の施術所に、面接、電話取材、郵送アンケートなどによる調査を行った。 (さらに…)

業界代表する2学会 対面開催中止

業界代表する2学会 対面開催中止

2020.07.10

接骨医学会、全日本鍼灸学会

コロナ禍でやむなく

新型コロナウイルスの新規感染の収束が見通せない中、業界内では大規模な学会の対面開催中止が相次いで発表された。

一般社団法人日本柔道整復接骨医学会(櫻井康司会長)は6月15日、11月に東京都内で開催予定だった第29回学術大会の対面開催中止をホームページで発表。 (さらに…)

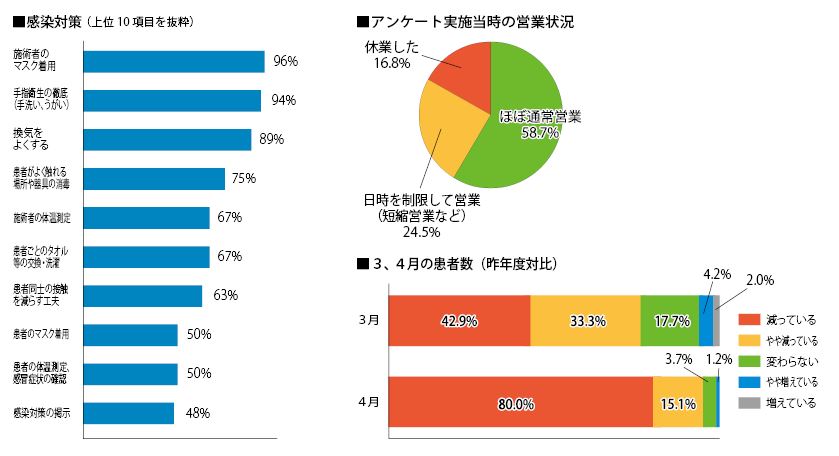

東鍼会・新型コロナアンケート調査結果② 消毒液やマスクが不足

東鍼会・新型コロナアンケート調査結果② 消毒液やマスクが不足

2020.07.10

「廃業を予定」との回答も

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下の4月末、公益社団法人東京都鍼灸師会(東鍼会)が鍼灸院を対象に行ったアンケート調査結果の第二弾(第一弾は前号に掲載)。

「不安なこと」(複数回答)について尋ねたところ「自己の感染の可能性」76.4%、「金銭面(運営資金の枯渇や給料の減額)」75.5%などとなっていた。「その他」として (さらに…)

東方医学会、コロナの医療従事者に無料の鍼灸施術を提供

東方医学会、コロナの医療従事者に無料の鍼灸施術を提供

2020.07.03

日本東方医学会が「ありがとう! スマイルケア」と銘打ち、新型コロナウイルス感染症に携わる医療従事者に無料の出張鍼灸施術を行っている。

首都圏の病院に鍼灸師を派遣し、医師や看護師、薬剤師、理学療法士など施術を行う。派遣するのは、同学会で医療連携に関する認定制度をクリアした鍼灸師。マスクや手袋、フェイスシールドなどの感染予防具は鍼灸師が持参するという。

日本東方医学会「ありがとう!スマイルケア」プロジェクト

コロナ対応のあはき再同意特例、7月末まで延長

コロナ対応のあはき再同意特例、7月末まで延長

2020.06.30

コロナ禍で特例的な取り扱いとなっている「あはき療養費の再同意」について、期間猶予等が7月末まで延長される。厚労省が6月29日付の事務連絡で示した。

今回で特例措置の延長は3回目。再同意は本来、「支給可能期間」内に得る必要があるが、この期間の最終日が「2月25日から7月末まで」である場合、それ以降の施術(ただし7月末まで)も特例として支給対象に認められる。

マッサージ療養費における変形徒手矯正術の「口頭同意」による臨時対応も7月末まで。

あはき免許保有証、7月から申請受付

あはき免許保有証、7月から申請受付

2020.06.26

あはきの国家資格保有者であることを示す、携帯に便利なカード型の「厚生労働大臣免許保有証」の交付申請受付が7月1日から開始される。

東洋療法研修試験財団が平成28年から毎年発行しているもので、氏名、保有免許と登録番号などが記載され、顔写真も入る。院内だけでなく、ボランティア活動の際などに提示して国家資格保有者であることをアピールする、といった用途が想定されている。

申請は日本鍼灸師会や全日本鍼灸マッサージ師会などの業界団体が受け付ける。

詳細PDF

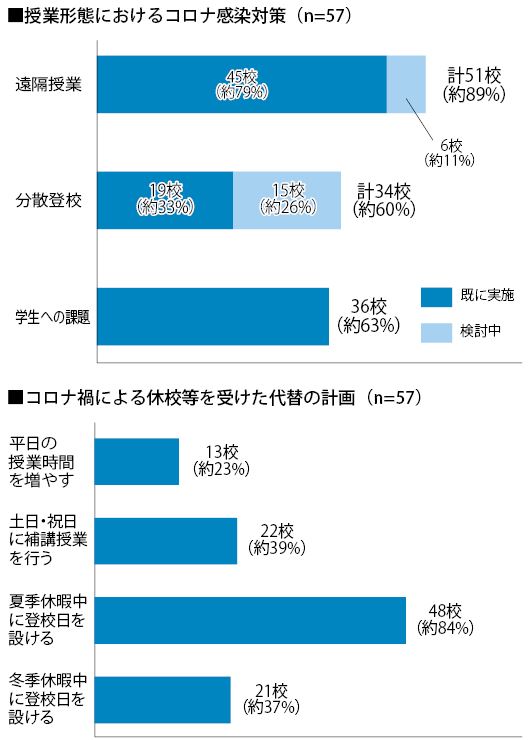

コロナ禍のあはき・柔整専門学校の実態 本紙調査から

コロナ禍のあはき・柔整専門学校の実態 本紙調査から

2020.06.25

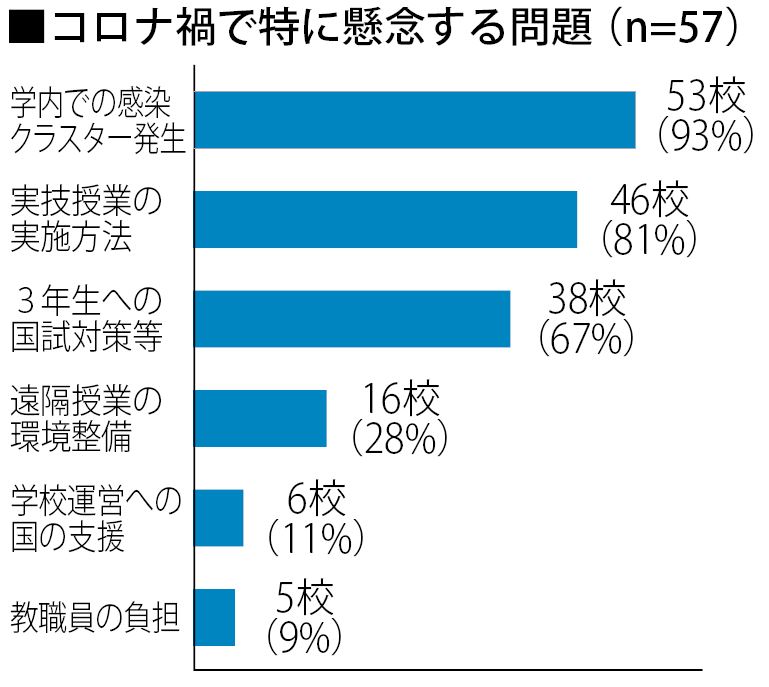

「夏季休暇に補講」8割強

新型コロナウイルスに関連する休校などにより、教育機関では深刻な授業計画の遅れが発生している。あはき・柔整専門学校では、これに対処すべく、夏季休暇に補講を行う予定の学校が8割以上に上っていることが、鍼灸柔整新聞の実施したアンケートから明らかとなった。アンケートは5月15日から31日に実施し、全国の専門学校57校が回答した(有効回答率約53%)。

アンケートの概要及び質問全文・集計結果は6月10日公開の記事に掲載。

(さらに…)

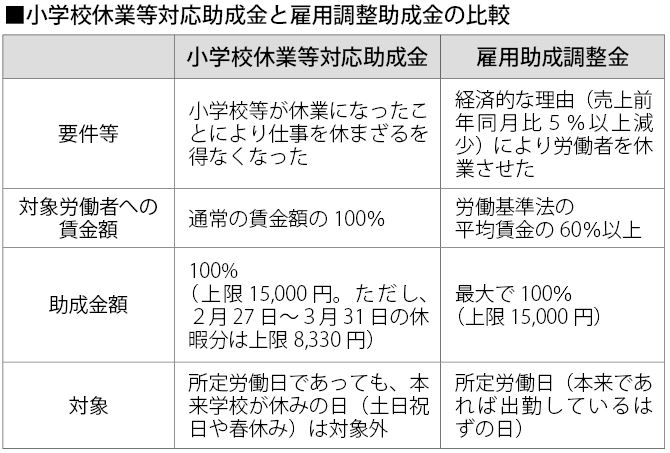

社労士が解説するコロナ休業補償②「小学校休業等対応助成金」

社労士が解説するコロナ休業補償②「小学校休業等対応助成金」

2020.06.25

子を持つ従業員雇う事業主対象

持続化給付金や雇用調整助成金など、あはき・柔整業界でも「コロナ禍」でこれらの制度を利用している事業主はいるだろう。本紙5月25日号(1121号)の記事では、社会保険労務士の國安院ゆみ氏(社会保険労務士事務所フェイルノート代表)が雇用調整助成金について解説。今号では「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について説明する(※情報は6月17日時点のもの)。 (さらに…)

仙台地裁も「19条合憲」、3地裁とも同じ判決

仙台地裁も「19条合憲」、3地裁とも同じ判決

2020.06.25

晴眼者のあマ指師課程新設めぐる裁判

あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設が認められなかったのは、憲法が保障する「職業選択の自由」に違反するとして、国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は6月8日、「19条は合憲」との判断を下した。 (さらに…)

東鍼会・新型コロナアンケート調査結果① 4月の売上、8割が「減っている」

東鍼会・新型コロナアンケート調査結果① 4月の売上、8割が「減っている」

2020.06.25

感染対策に「キャッシュレス決済」も

新型コロナウイルス感染症は鍼灸師及び鍼灸院にどんな影響を与えているのか――。公益社団法人東京都鍼灸師会(東鍼会)は緊急事態宣言下の4月、状況を把握して行政に伝えるため、グーグルフォームで緊急アンケートを行った(実施期間:4月21日~28日、回答数:416)。アンケート結果の一部を今号と次号、2回に分けて掲載する。

「現在の営業状況」については58・7%が (さらに…)

【本紙アンケート】コロナ禍のあはき・柔整専門学校の実態 57校回答

【本紙アンケート】コロナ禍のあはき・柔整専門学校の実態 57校回答

2020.06.10

「実技授業の実施方法」8割懸念

鍼灸柔整新聞は5月中旬から下旬にかけて、全国のあはき師・柔整師養成の専門学校108校(大学・盲学校は除く)を対象に、新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言に伴う授業計画等への影響について、アンケート調査を実施した。57校から回答があり(回答率約53%)、過半数の学校が5月以降の授業開始を余儀なくされているほか、実技授業の実施方法などに懸念を抱いている実態が浮かび上がった。 (さらに…)

新型コロナウイルスに関する専門学校調査 質問全文と回答の集計結果

新型コロナウイルスに関する専門学校調査 質問全文と回答の集計結果

2020.06.10

◆貴校に設置されている学科について、該当する項目に全てチェックを入れてください。

あん摩マッサージ指圧学科 …… 8

鍼灸学科 …… 44

柔道整復学科 …… 45 (さらに…)

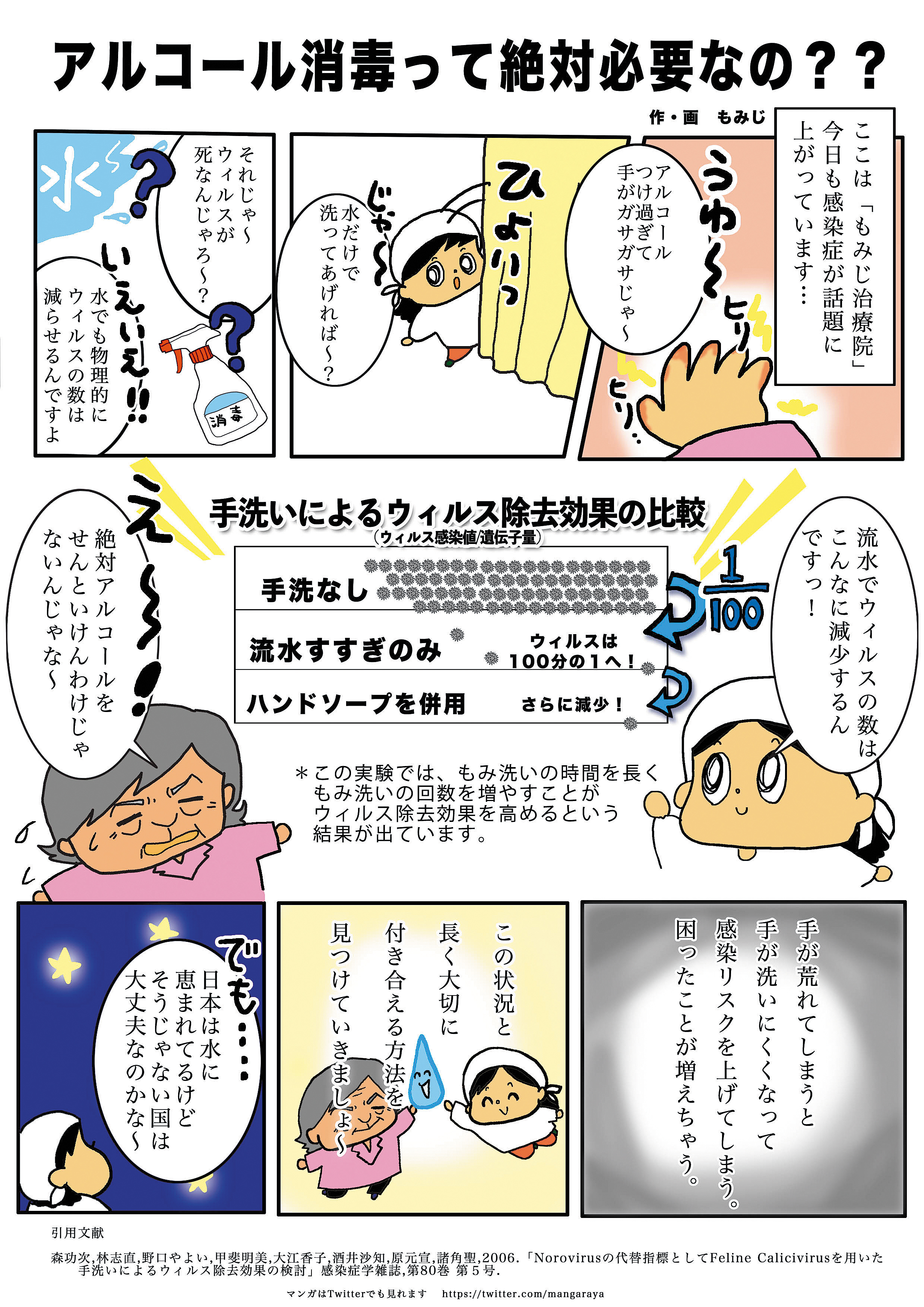

コロナ禍、マンガで感染予防を伝える

コロナ禍、マンガで感染予防を伝える

2020.06.10

鍼灸師・柔整師の岡田裕子先生

「もみじ治療院」を舞台に、先生と患者とのやり取りから、感染やウイルス、消毒などについて分かりやすく学べるマンガがホームページ上で公表されている。描いたのは、鍼灸師・柔整師の岡田裕子先生で、現在、京都大学人間・環境学研究科で医療社会学を研究している。 (さらに…)

新型コロナ・養成校向け事務連絡 実習施設等の扱い、弾力的に

新型コロナ・養成校向け事務連絡 実習施設等の扱い、弾力的に

2020.06.10

国試の受験資格も容認

厚労省は6月1日付で事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について」を発出した。コロナ禍を受けて外部実習等の教育活動の弾力的な運用を認める内容で、対象施設は看護師などのほか、柔整師、あはき師の養成施設も含まれている。 (さらに…)

令和2年春の叙勲 あはき・柔整から5名

令和2年春の叙勲 あはき・柔整から5名

2020.06.10

あはき・柔整業界からの受章は以下の通り(敬称略)。 (さらに…)

「医道の日本」休刊へ

「医道の日本」休刊へ

2020.06.10

鍼灸の老舗専門誌、7月号まで

株式会社医道の日本社が発行する月刊誌『医道の日本』が7月1日発売の「2020年7月号」で定期刊行を休止する。1938年創刊で、現在発行されている鍼灸の専門誌として最も古い。近年の雑誌市場の縮小やWEB上での情報発信の一般化などを理由に休刊を決めた。

症例報告などの臨床記事や、その時代の業界ニュースを紹介し、優れた学術論文を表彰する「代田賞」なども創設した。今後、不定期ながらも発刊は継続する予定という。

日本医療福祉新聞社、ガイアブックス、金芳堂の新刊3冊 「療養費問題の最前線 令和元年度版―知らないと損する療養費の現状」ほか

日本医療福祉新聞社、ガイアブックス、金芳堂の新刊3冊 「療養費問題の最前線 令和元年度版―知らないと損する療養費の現状」ほか

2020.06.10

日本医療福祉新聞社から新刊

療養費問題の最前線 令和元年度版―知らないと損する療養費の現状

本紙で連載執筆中の上田孝之氏(元厚労省療養指導専門官)の新刊『療養費問題の最前線 令和元年度版―知らないと損する療養費の現状』が、株式会社日本医療福祉新聞社から発行された。B5判237頁、本体価格1,500円。

全国柔整鍼灸協同組合専務理事として、保険者や行政との折衝などで全国を飛び回っている著者。その令和元年度の活動内容や本紙連載記事、業界への提言などをまとめた、「療養費のマニュアル」的事例集。

書き下ろし原稿としては、定番となった今後の業界動向予測のほか、2月の療養費検討専門委員会で議論を呼んだ柔整団体発出の文書を受けた、療養の給付と柔整療養費の併給調整に関する意見書を掲載する。

購入は大手オンラインショッピングサイト「Amazon.co.jp」から。 (さらに…)

19条裁判、仙台地裁も新設認めず

19条裁判、仙台地裁も新設認めず

2020.06.08

あはき法19条の規制が「職業選択の自由を保障した憲法に違反する」として、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかった国の決定を取り消すよう求めていた裁判で、6月8日、仙台地裁は、原告である福島医療専門学校を運営する学校法人福寿会の訴えを棄却した。