日本産科婦人科学会 PMS・PMDDの診断・治療管理指針に「鍼治療」

2024.08.09

日本産科婦人科学会の『月経前症候群・月経前不快気分障害に対する診断・治療管理指針』において、「鍼治療の使用」が選択肢に記載される可能性が高い。公表は令和7年3月を予定。

PMS・PMDDに標準治療以外の選択肢を

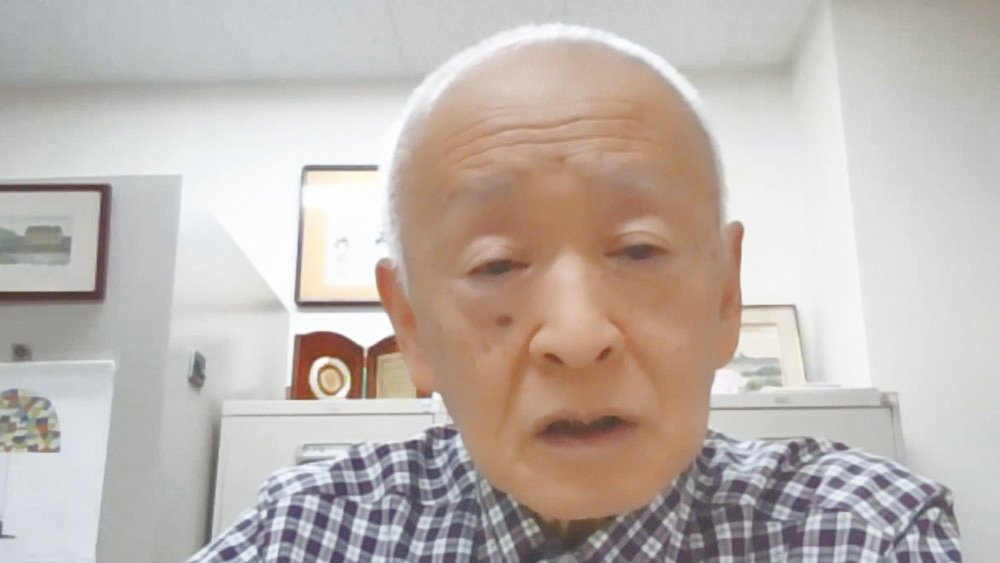

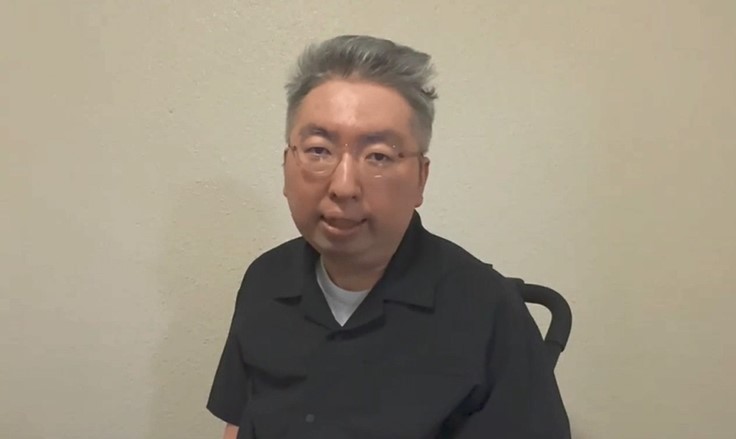

同指針は、武田卓氏(近畿大学東洋医学研究所教授)や渡邉善氏(東北大学病院産婦人科講師)らのグループが中心となりまとめているもの。

日本は諸外国に比べPMS(月経前症候群)・PMDD(月経前不快気分障害)の認知が医療サイドでも低く、多くの患者が未治療である現状という。そして、令和3年に日本産科婦人科学会女性ヘルスケア委員会が「PMS・PMDD診断・治療実態調査小委員会」により、全学会員(1万6,732名)を対象に調査したところ次のような様々な問題点が浮かび上がった(1,312名回答)。 (さらに…)