『鍼灸5G』 鍼灸学生がイベントを開催

2020.01.24

―津田昌樹氏、建部陽嗣氏が参画―

昨年12月21日、大阪市東成区の森ノ宮医療学園専門学校で「鍼灸5G」が開催された。

鍼灸学生を中心としたイベントで、「5G」は「学生の、学生による、学生のための、学術が好きになる学会」の略。発起人は大阪行岡医療専門学校長柄校鍼灸科3年の岸井広樹さんで、アドバイザー・座長に鍼灸業界向けウェブマガジン『ハリトヒト。』代表の津田昌樹氏と『閃く経絡』の翻訳者・建部陽嗣氏を招聘。学生、鍼灸師、業界関係者ら約50名が参加した。

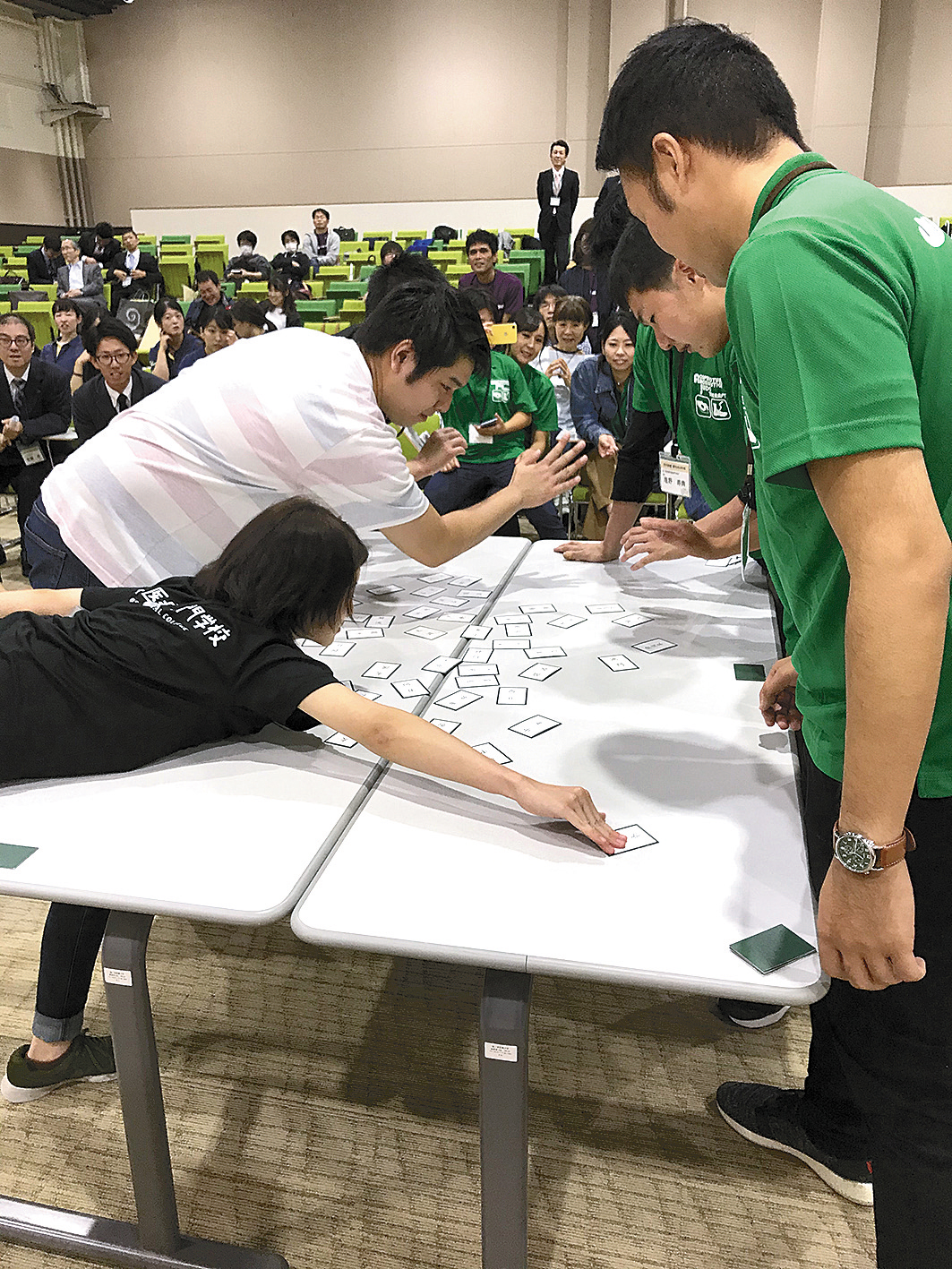

前半は学生による研究発表、後半は学生、鍼灸師に加え、商品・サービス等を出展していた企業関係者らも交えたディスカッションを行った。研究発表は岸井さんの『耳鍼の痩身効果について』と、もう1名の学生による『皮膚刺激が人体に与える影響』の2題で、前者はマグレイン(チタン粒)と偽鍼(セイリンのパイオネックス)を使用して耳ツボの痩身効果を検証、後者は皮膚刺激に関する文献を集めてまとめたもの。耳ツボ効果の検証において、体重の減少に関してはマグレインと偽鍼で大きな違いは無かったものの、体脂肪率はマグレインの群で有意に低下しており、津田氏はこの点が「面白い」と指摘。「ではなぜそうなったのか?」との疑問を立てて次の研究につなげてほしいと述べ、フロアから「VASとは何か?」との質問があった際には、学生のうちから学術用語に触れ、その意味を知ってもらいたいと呼び掛けた。文献研究については演者が発表したのち、建部氏がそのスライドをアレンジしたものを披露。研究テーマのイメージに合ったフォントや色、背景を使う、キーワードの文字サイズを大きくする、参考文献はタイトルだけでなく表紙も使う、といった「魅せる」作り方をレクチャーした。ディスカッションでは「流派や団体が多すぎて業界の全体像が分からない」「横のつながりも縦のつながりもない」といった意見を上げた学生や、他校生と話してみて初めて「養成校の実技教育の質・量にバラつきがあること」が分かり、「卒後のスタートラインで既に経験値に差がある」と指摘した学生もいた。

岸井さんは『ハリトヒト。』の書籍化第2弾のクラウドファンディングのリターンとして津田氏の「講演権」を取得。これを契機に、学生が「主役」に、鍼灸師が「参加者」となって互いにコミュニケーションが取れ、また学生は他校生とも交流できるイベントを目指して今回の催しを企画したという。