【寄稿】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と鍼灸 若山育郎(関西医療大学教授・保健医療学部長)

2020.12.10

1134号(2020年12月10日号)、新型コロナウイルス関連情報、紙面記事、

■はじめに

我が国における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関しては、施術者、患者双方の感染リスクを考えるとCOVID-19に対する治療手段としての鍼灸の出番はないと考えられる。一方中国では、COVID-19が武漢で激しく感染拡大し始めた2020年1月末に既に「新型冠状病毒肺炎诊疗方案 中医方案部分(COVID-19中医薬診療ガイドライン)」を策定し、本年8月には第八版1)まで重ねている。鍼灸に関しては、中国針灸学会が2月9日に「新型冠状病毒肺炎针灸干预的指导意见(COVID-19鍼灸介入ガイドライン)」第一版と第二版を策定している。

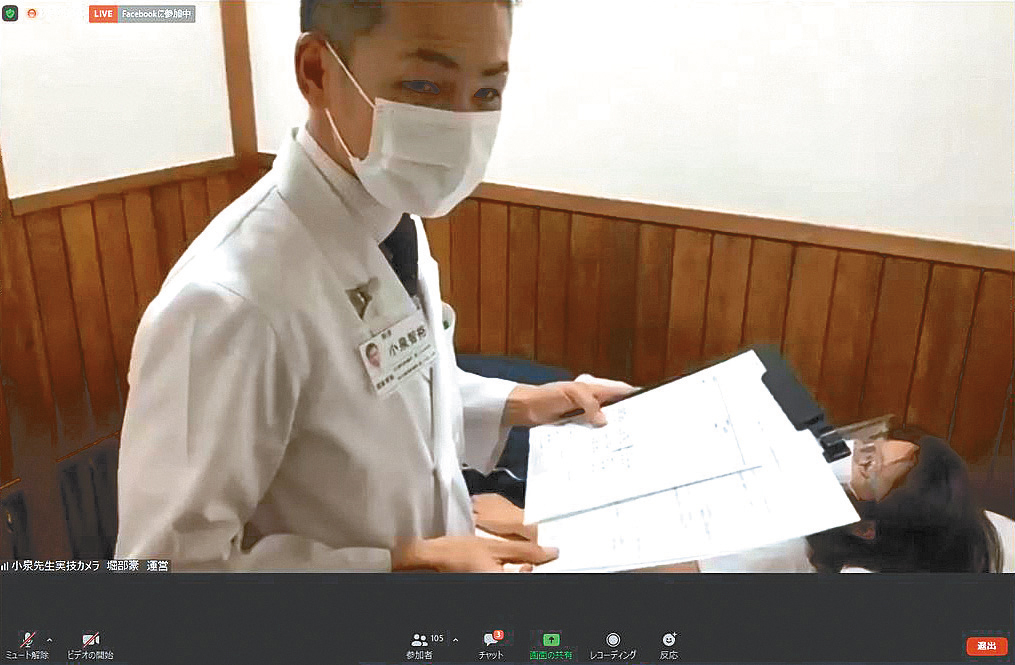

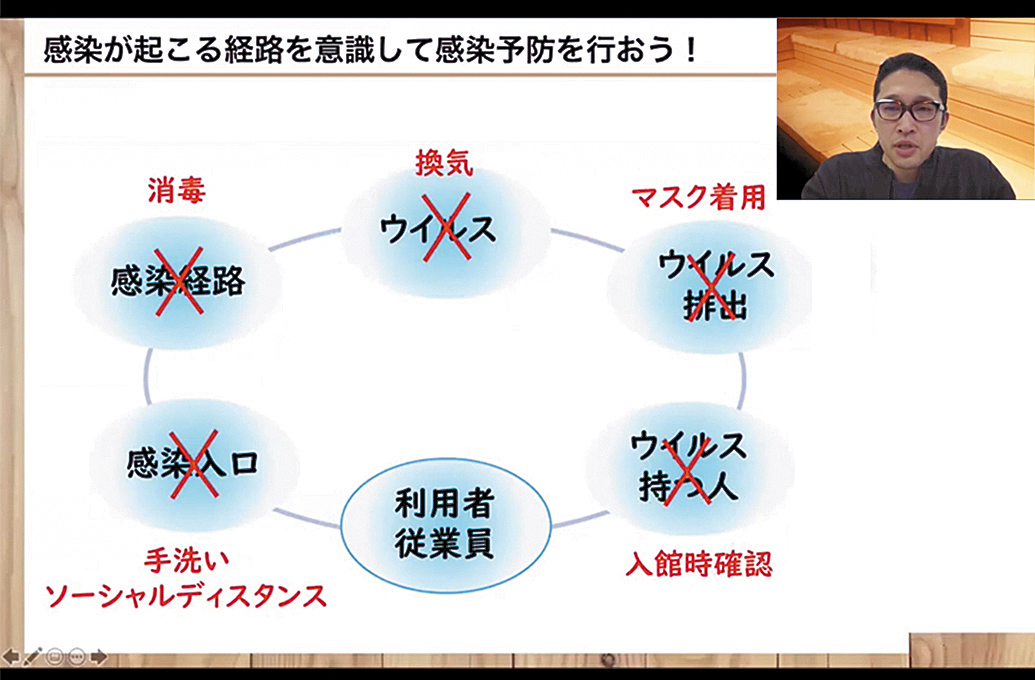

我が国の鍼灸界の対応は、①鍼灸院等での感染予防対策ガイドラインの策定、②中国針灸学会の鍼灸介入ガイドラインを和訳して紹介、③COVID-19関連鍼灸文献紹介などである。本稿では、COVID-19の一般的な疫学、病態、治療などについては触れず、鍼灸に関するいくつかの論文に絞って解説する。

■1.中国針灸学会の鍼灸介入ガイドライン

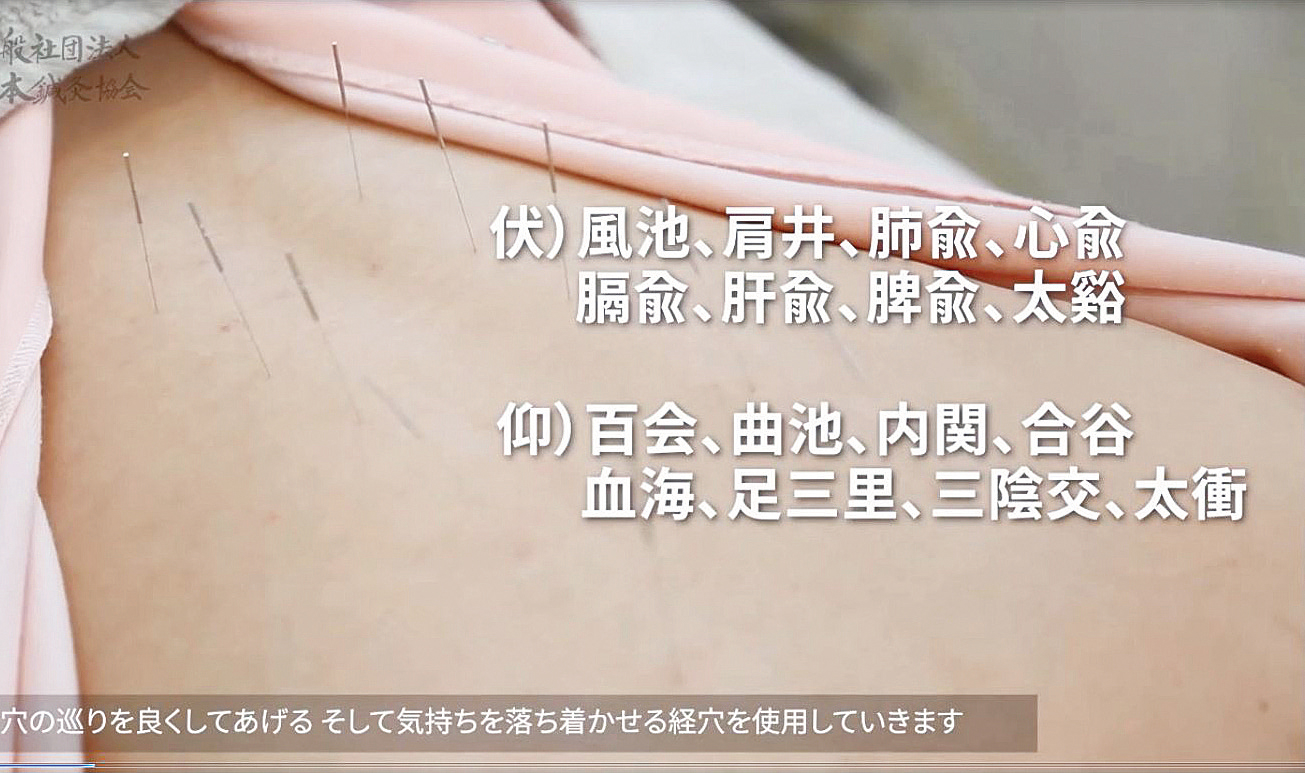

中国針灸学会の「COVID-19に対する鍼灸介入ガイドライン(第二版)」3)が、2020年3月21日に世界鍼灸学会連合会(WFAS)本部を通じて「COVID-19中医薬診療ガイドライン」とともに日本の執行理事に送られてきた。日本伝統鍼灸学会をはじめ、幾つかの団体がそれを日本語に訳しWebに掲載している。 (さらに…)