労災保険の柔整施術で料金改定 平成30年9月以降の施術分より

2018.09.10

―再検料・運動療法料が引き上げ―

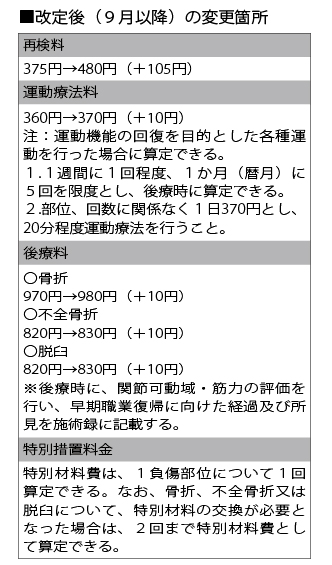

労災保険の柔整施術に係る施術料金等が、9月以降の施術分から変更される。厚労省労働基準局長が平成30年8月24日付で改定文書を発出した。再検料、運動療法料、骨折・不全骨折・脱臼の後療料で料金が引き上げられたほか、骨折・不全骨折・脱臼で特別材料の交換が必要になった場合に2回まで特別材料費を算定できることとなった。

労災保険の柔整施術で料金改定 平成30年9月以降の施術分より

労災保険の柔整施術で料金改定 平成30年9月以降の施術分より

2018.09.10

―再検料・運動療法料が引き上げ―

労災保険の柔整施術に係る施術料金等が、9月以降の施術分から変更される。厚労省労働基準局長が平成30年8月24日付で改定文書を発出した。再検料、運動療法料、骨折・不全骨折・脱臼の後療料で料金が引き上げられたほか、骨折・不全骨折・脱臼で特別材料の交換が必要になった場合に2回まで特別材料費を算定できることとなった。

次世代はりきゅうレボリューションズ イベント『BE REVO#03』

次世代はりきゅうレボリューションズ イベント『BE REVO#03』

2018.09.10

―「治さない」医師が講演 理想の医療、語り合う―

次世代はりきゅうレボリューションズ(はりレボ、伊藤由希子代表)のイベント『BE REVO#03』が7月29日、東京都内で開催された。

『「治さない」医師―治すとは何か』をテーマに長田夏哉氏(田園調布長田整形外科院長)が登壇。病気は「本当の自分からのメッセージ」であるとして、「人は自分が望む自分になるために病気を使っている」と表現した。自身の経験から、病の原因は肉体にはなく、結果が映し出されているのだという持論を展開。「結果」への対処としての治療を行いつつ、考え方の癖や観念、自分が本当に求めているものを認識してもらうためのサポートをしていると説明。膝の痛みで来院した患者さんが診察を通して自分自身と向き合い、「気づき」を得たことによって家族関係が改善、痛みは完全に取れたわけではないが、「いいよ。またリハビリに来るから!」とポジティブになり、痛みに固執しなくなったという例を挙げた。

また、自院では理学療法士によるリハビリテーションや鍼灸などのメニューを提示することがあるが、選択するのはあくまでも患者であると話した。

長田氏の話を踏まえたグループワークも行われ、「理想の医療とは?」とのテーマが参加者らに投げかけられた。「病を排除するのではなく、病との付き合い方を教える医療」「身体を治すだけではなく社会的弱者もサポートする」といった意見があり、「心のケアも含めてこその医療」という声も上がっていた。

伊藤代表が講演後のあいさつで「災害鍼灸マッサージプロジェクト」の活動を紹介。西日本豪雨の被災地での支援活動への参加を呼びかけていた。

【特別企画・対談】男性・女性の生殖鍼灸・後編

【特別企画・対談】男性・女性の生殖鍼灸・後編

2018.09.10

鍼灸・レーザー併用の女性不妊鍼灸のトップランナー・中村一徳氏と男性不妊鍼灸の研究で一躍注目を集めた鍼灸師・伊佐治景悠氏の対談、第二弾。前回は医師らが主導する学会での研究発表への道のりと不妊鍼灸の誤った広がり方への危惧を語り、今回は生殖鍼灸の今後を展望した――。

再現性高い生殖鍼灸に

中村 伊佐治先生が(前回最後に)おっしゃったように、不妊と一口に言っても原因は本当に多岐にわたります。腰痛といっても様々な原因があるのと同じで、十把一絡げに不妊を考えることが、そもそもの誤りなのです。

まず何が原因で妊娠しにくいのか、鍼灸の適応かどうかを問診や検査結果を通して推測せねばなりません。そのためには、相当の医学知識が要求されます。そして、適応ならばそれに効果的な方法を選択すべきです。

ところが、その方法が正しい検証を経ているかどうか、甚だ疑わしいものが巷にはあふれています。

伊佐治 私も、医学知識に基づいて患者さんの症状ごとに的確な判断をすることが重要だと考えています。

また、一般的には鍼灸治療と一括りにされますが、施術を行う先生によって治療法が異なるため、鍼灸に理解のある医師からも「周辺の鍼灸院には患者さんを紹介できない」とよく言われます。

中村先生主宰のJISRAMでは、効果が検証された治療法を会員の先生方が共有することで、会員の院であればどこでも再現性のある有効な治療が受けられます。これこそ、鍼灸が認められつつある今まさに最も必要な取り組みでしょう。

中村 他の分野でも、鍼灸が諸種の疾患の適応に医師側から認められない理由として「施術者によって治療が異なるため」という文言に出くわします。やはり、感覚に頼らずとも効果を再現できる手技手法の研究と開発は必要でしょう。

症状を自覚できるものはその変化により患者さんの選択が働きますが、生殖鍼灸は効果の自覚が無く、そういった選択がうまく機能しません。生殖鍼灸には、より高い再現性が求められるのです。JISRAMは「生殖鍼灸標準化機関」ですが、生殖医療の専門家から正当な評価を受けるように研究や啓発活動をしています。

今、生殖に限らず、運動器疾患を除く領域でも「鍼灸のスタンダード」と言えるような形が望まれていると思います。それは医師側からだけでなく、一般の受療者からも求められていることです。女性への生殖鍼灸は、徐々にそのエビデンスを備えつつあります。男性不妊に対する生殖鍼灸はまさに黎明期であり、今出た芽を上手に育てて、普及啓発を図らないといけないでしょう。

伊佐治 中村先生が提言されているように、生殖鍼灸は患者さんに効果の自覚が無いからこそ、再現性のある治療をする必要があると思います。

男性不妊の研究は始まったばかりですが、有効的な治療法が少しずつ確立されてきています。その普及の一環として、来年3月のJISRAM公開講座で講演させていただくことになりました。世の男性の精液所見は低下の一途をたどっており、今後男性不妊症で鍼灸院を受診される患者さんは増加すると予想されます。ぜひとも多くの鍼灸師の方に聴講していただきたいです。

男性不妊でも「鍼灸のスタンダード」を確立していくことで、西洋医学では治療法が乏しいこの領域で鍼灸が大きな存在となれるのではないでしょうか。

不妊で確立した理論、他の疾患にも

中村 私は鍼灸を医師に説明するのに、東洋医学用語は一切使わずに、全て共通言語で話します。細胞生物学、組織学、免疫学などについて様々な書物や各種論文にあたり、矛盾が生じないように理論構築をします。

そしてそれが得られたデータと整合性を取れれば良いわけですが、時にデータから理論にフィードバックされる場合もあるのがとてもおもしろいですね。理論とデータのクロストークです。また採卵成績の向上と着床率の上昇ですが、これは不妊に限らず、様々な領域で利用できる汎用性を持った理論ですので、今後は異なる疾患でもデータを取りたいと考えています。不妊治療をきっかけに、夢は膨らむばかりです。

伊佐治 最後は生殖鍼灸の枠を超えた話になってしまいましたが、鍼灸の標準治療を構築していくことが今後益々重要になると思います。私も生殖領域でその一端を担えるよう尽力したいと思います。

中村一徳氏:京都なかむら第二針療所・滋賀草津栗東鍼灸院総院長、一般社団法人JISRAM代表理事

伊佐治景悠氏:平成30年明治国際医療大学大学院鍼灸学研究科博士課程修了、同年SR鍼灸烏丸開院

商品紹介 豊和ES『定電流治療器AAP』

商品紹介 豊和ES『定電流治療器AAP』

2018.09.10

―疼痛の除去・緩和などの治療に―

疼痛の除去・緩和に豊和ES株式会社(兵庫県尼崎市)の『定電流治療器AAP』。

微弱電流で血流・神経・筋肉を活性化させて自己回復力を助け、損傷部位や筋肉を調整・回復・改善する。関節痛や腰痛、筋肉痛、野球肘やテニス肘などに効果的で、プロのアスリートの治療実績も。治療器が発する音で患部を捉えられ、音の変化で回復・改善の程度も分かる。持ち運びできるトランク収納型で往療にも便利。

販売に関する問合せはセラピ株式会社(0120-89-8128)へ。

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』99 保険診療の限界とメドクエリ株式会社の設立

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』99 保険診療の限界とメドクエリ株式会社の設立

2018.09.10

少し前に「国民健康保険のジレンマ」というテーマで本欄に記事を書きました。医療を効率化すると、医療は利用しやすくなり、国民には恩恵がありますが、国の負担は増大。逆に効率を下げると、国民は待合室に待たされ、不便に我慢させられることになりますが、医療費は下がる――このような大きなジレンマの話でした。「効率化」と「アクセサビリティー」のトレードオフをどのように進めながら、国民健康保険の持続可能性を確保するのか。医療行政に関わる誰もが、この不都合な事実と、なんとかしなければならない大きな課題を意識はしていますが、どうすることもできない状態です。また、医療界では「医療費削減」を掲げることははばかられます。医師会や医療機関は当然削減に反対ですし、製薬メーカーにとっては市場の縮小と直結します。そのような中、鍼灸マッサージや柔整の保険診療の縮小が推し進められています。いかに保険診療から脱却していくのかが重要となります。

私は、このいわばタブー視された「医療費削減」を実現するために、「統合医療」を軸に健康情報を共有する多職種連携基盤を構築すること、臨床の現場の業務の効率化、そして様々な医療ツールを医療機関から医療機関でない所へと下していく破壊的イノベーションを引き起こすことを試みてきました。当然その対象に含まれている鍼灸マッサージや柔整の領域は重要な業界です。そして、鍼灸マッサージや柔整の職域の拡大や、保険診療からの非依存化を進めようと努めてきました。

そして今回、私たちは「医療費削減」を大きく掲げる新法人を設立し、小手先ではなく根底から医療の構造を変えることを進めることとなりました。

キーワードは「自由診療で標準治療」「医療の不動産証券化」です。以前から私は鍼灸院とか接骨院という看板を降ろしたらどうかとご提案してきましたが、今回は医療機関を細分・破壊・再構築するようなことの実現を目指します。レンタルオフィスをイメージしてください。オフィス家具や受付などのサービス付きのシェアオフィスです。同様に受付、医療機器、医薬品付きレンタルクリニック物件を作ろうとしています。そして、疾患ドメインは狭くなりますが、自由診療で、安価で、時短で、医療サービスを提供できる環境を構築します。コンビニやファストフードの知財を応用しながら、いわば医療を圧倒的に効率化するロジスティックスを提供する会社を設立しました。レンタルクリニック物件を証券化しますので、鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔整師がオーナーのクリニックも可能となります。既に海外の大学や企業とも連携することになり、想像以上のスピードで進んでいます。

【連載執筆者】

織田 聡(おだ・さとし)

日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事

医師・薬剤師・医学博士

富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。

連載『中国医学情報』162 谷田伸治

連載『中国医学情報』162 谷田伸治

2018.09.10

☆乳癌の骨転移による癌性疼痛に鍼併用治療

北京市鼓楼中医病院・趙文麟らは、乳腺癌が骨転移した患者の疼痛で、骨破壊を抑制するゾレドロン酸注射単独と鍼併用の治療効果を比べた(鍼灸臨床雑誌、18年06期)。

対象=患者60例、平均年齢約36.5歳、平均骨転移癌性疼痛出現期間約0.5年。これをランダムに単独群・併用群各30例に分けた。

治療法=両群とも2カ月間治療。

<鍼治療>①取穴―攅竹・太渓。②操作―楊甲三教授の手法に基づき攅竹穴は、15°(原文:165°)の角度で眼窩内縁方向に刺入し、皮下に達したら連続数回下圧(深度は骨辺)。太渓穴は、75°で刺入しすぐ90°に変えて刺入、得気後に置鍼30分、この間10分ごとに1回の捻転補法(右手母指に力を入れ前に出し360°捻転、次に軽く戻す。この200回/分の捻転を30秒間持続)。連続5日治療し2日休止を継続。

観察指標=骨転移痛はVAS、全身状態はECOG(米国の腫瘍学の団体の1つ)のパフォーマンスステータス、生化学的指標は血漿中βエンドルフィン濃度。

治療効果基準=「治癒」:疼痛が完全緩解、評価点数減少90%以上。「著効」:疼痛/発作回数が顕著に軽減/減少、評価点数減少50%以上。「好転」:同上の軽減/減少があり、評価点数減少40~50%。「無効」:同上の明らかな軽減/減少がなく、評価点数減少20%以下。

結果=単独群―治癒0例・著効10例・好転15例・無効5例・総有効率83.33%。併用群―治癒0例・著効18例・好転10例・無効2例・総有効率93.33%。

☆女性の肝斑(しみ)に対する鍼治療の効果

南京中医薬大学第二臨床医学院・劉歓歓らは、女性の顔面部の肝斑に対し、ビタミン剤治療より鍼治療の方が良い結果であったと報告した(鍼灸臨床雑誌、18年06期)。

対象=患者60例、平均年齢約34.8歳、平均罹患期間約24.3カ月。いずれも重篤な心臓・脳血管・肝・腎・内分泌疾患なし。妊婦や授乳中の患者、2カ月以内に中西薬物その他の治療をした者は除外。これをランダムに鍼群・対照群(薬物治療)各30例に分けた。

治療法=両群とも連続8週間治療。

<鍼>①取穴―主穴:膻中・中脘・天枢・気海・関元・水道・帰来(以上は「通調三焦鍼刺法」)と肝斑周囲刺。弁証分型配穴:「気滞血瘀型」に太衝・期門、「脾虚湿困型」に陰陵泉・豊隆、「肝腎陰虚型」に太渓・照海。②操作―0.25×40mmの毫鍼で直刺10~20mm、得気後に提挿(上下)捻転し置鍼30分。肝斑には0.18×10mmの美容鍼で、正常な皮膚と接する周囲に斜刺(15°で肝斑中央に向けて)5mm未満、提挿捻転せず置鍼30分(鍼の数は肝斑の大きさで増減)。最初の2週間1日1回・週5回、次の6週間2日1回。

<薬物>ビタミンC(200mg)錠剤とビタミンE(100mg)カプセル剤を1日3回連続服用。

観察指標=肝斑の面積・色、月経の状況、ハミルトン不安評価・同うつ病評価など。

結果=いずれの指標も鍼群が有意に良好。臨床効果は、鍼群:基本治癒7例・著効12例・好転9例・無効2例・総有効率93.3%、対照群:基本治癒5例・著効7例・好転10例・無効8例・総有効率73.3%。

☆頭蓋脳外傷患者の便秘に円皮鍼等併用治療

浙江省金華市中医病院・張小鵬らは、頭蓋脳外傷患者の便秘に対する円皮鍼等併用治療を報告した(上海鍼灸雑誌、18年03期)。

対象=入院患者200例(男108例・女92例)、平均年齢約55歳。これをランダムに併用群・対照群(常軌治療)各100例に分けた。

治療法=両群とも常軌治療(飲食調整・心理指導・腹部按摩・運動等)で1週間治療。

<円皮鍼治療>①取穴―腹結・天枢・足三里・上巨虚・支溝。②操作―円皮鍼(0.20×1.2mm)を刺し絆創膏で固定、毎日3~5回指で按圧、毎回5~10分間、24時間後に交換。

<穴位貼薬治療>①取穴―神闕(臍)。②約2gの生大黄

しょうだいおう

粉に少量の酢を混合し、穴内に埋め60mm四方の絆創膏で固定し、指で1分間按摩、4~6時間で取り去る。1日1回。

結果=常軌群:便秘なし68例・便秘32例・便秘発生率32.0%。併用群:便秘なし88例・便秘12例・便秘発生率12.0%。

[付記]

本欄前回(8月10日号)の「頭蓋脳外傷患者の去痰促進に天突穴按摩」も参照ください。

【連載執筆者】

谷田伸治(たにた・のぶはる)

医療ジャーナリスト、中医学ウォッチャー

鍼灸師

早稲田鍼灸専門学校(現人間総合科学大学鍼灸医療専門学校)を卒業後、株式会社緑書房に入社し、『東洋医学』編集部で勤務。その後、フリージャーナリストとなり、『マニピュレーション』(手技療法国際情報誌、エンタプライズ社)や『JAMA(米国医師会雑誌)日本版』(毎日新聞社)などの編集に関わる。

NPO法人介護予防研究会 介護予防事業でセミナー開催

NPO法人介護予防研究会 介護予防事業でセミナー開催

2018.09.10

―三谷氏「総合事業、キャパシティー膨大」―

NPO法人介護予防研究会・鍼灸柔整稲門会らによる、介護予防事業に関するセミナーが7月29日、東京都内で開催された。テーマは『柔道整復師・鍼灸マッサージ師にとっての集客と収益を兼ね備えた新たな戦略』。

講師を務めた同研究会外部理事の三谷誉氏(柔整師、鍼灸マッサージ師)は、地域包括ケアシステムを推進する国の動向を踏まえた上で、今後、治療家にとって療養費、自費、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の「三つの歯車」の相乗効果が重要になると提唱した。

平成27年末、ケアマネジャーの会議の場で、『急性症状の改善は以前のADLに戻る鍵』として、柔整師の往療によって腰部打撲に対する後療法、運動指導を実施した症例を紹介し、訪問リハビリや訪問看護、通所リハビリとの費用比較、その地域における施術所の数なども取り上げたところ、「こんなことが出来るなら早く言ってくれ」など大きな反響を得たほか、他職種からの問い合わせも相次いだと説明。地域医療の連携に参画し、面識を広げると共に、何ができるのかを周知することで信頼が得られるとした。

総合事業については、訪問型サービス、通所型サービスのいずれにおいても、法人格が必要かどうか、生活相談員が必要かどうかなど、まず各自治体の基準を調べることが必要だと説明。愛知県内で通所型サービスを運営する三谷氏の場合、施設に必要な設備を確かめるため、市役所や消防署に確認に赴いて意見を聞き、誘導灯を設置したといった経験に触れた。また、市役所への申請では修正を指示され差し戻されることも多いが、素直に指示に従って再提出を続ければ、数回で問題なく認可されるため焦る必要はないといったアドバイスも行った。三谷氏は、今後、要支援指定を受けた国民のほとんどが総合事業を利用することになり、キャパシティーは膨大なものがあると説明。総合事業への参画は長期的な安定経営につながると呼びかけた。

「認定鍼灸師・機能訓練指導員」養成講座、スタート

実務経験6カ月の要件を研修で

NPO法人介護予防研究会では、機能訓練指導員として介護施設等で働くことができる鍼灸師を養成する『認定鍼灸師・機能訓練指導員養成講座』を始める。

鍼灸師が機能訓練指導員と認められるためには、鍼灸師以外の機能訓練指導員を配置する施設・事業所に6カ月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験が必要。同会では、「既に鍼灸師として勤務・開業している者が働きながら要件を満たすことは困難」との声に応え、通信講座及び2日間のスクーリング(面接授業)を受けた鍼灸師に対し、原則最低週1回以上・6カ月間の実地研修を行い、現場の管理者の修了評価を経て、「機能訓練・認定鍼灸師」として認定する制度を創設した。厚労省の許可を受けて、10月より開講する計画。実地研修は同会が認定した機能訓練型デイサービスにおいて行うものとしており、当面は東京の事業所での研修を予定する。

受講対象者は鍼灸師、鍼灸学生(実地研修は有資格者のみ)。受講料は15万円(テキスト・実地研修費用込み、分割払い可能)。申込み・問合せは同会(TEL 03-3909-8031、FAX 03-5963-8132)まで。

Q&A『上田がお答えいたします』 「いつ、どこで、どうして」を説明できるか?

Q&A『上田がお答えいたします』 「いつ、どこで、どうして」を説明できるか?

2018.09.10

Q.

平成30年8月9日付の厚労省保険局医療課の事務連絡(Q&A)の問17「支給対象となる負傷について、『外傷性が明らかな』ものとされたが、どのような取り扱いとなるか」の(答)として「負傷の原因について、いつ、どこで、どうして負傷したかを施術録に記録しなければならないものである」とありますが、質問に対する回答になっていません。

A.

ご指摘の(答)は改正後の「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」の「第1 通則の5」の注釈をほぼそのまま引用したものですね。確かに、問の答としては不適当です。負傷の原因を知るには患者さんから聞き取るしかありませんが、ほとんどの患者さんには、自分の負傷原因を明確に説明し、その発生機序までを証明することなど困難です。しかも、柔整師が「いつ、どこで、どうして負傷したか」を聞き、発生機序にかかる捻れや外力の有無を医科学的に判断・評価した上で支給対象となる負傷かどうかを決めなければ、施術録に明記することができません。つまり、負傷原因について「柔道整復師が判断・評価できる」という前提が保障されてはじめて、「いつ、どこで、どうして負傷したか」、または療養費支給の可否判断に至った経過症状等を施術録に記録することができるようになるのです。

患者さんがただ単に申し述べたことを「口述筆記」するだけでは、「いつ、どこで、どうして負傷したか」を明確に説明できない患者さんの治療費は全て自費の取り扱いになってしまいます。それでは、患者保護の見地から適切な取り扱いには到底なり得ません。厚労省保険局医療課は、問17の(答)の具体的な趣旨を明確に述べる必要がありますね。このままですと、実質的には対応不可能な記録を柔整師に求めていることになり、結果として療養費の支給申請を諦めさせることにつながってしまうでしょう。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

連載『汗とウンコとオシッコと…』169 伸ばして……

連載『汗とウンコとオシッコと…』169 伸ばして……

2018.09.10

今年は台風の上陸が多い。暑さの合間の夕立に代わるように、10日くらい開けて台風がやってくる……。記憶の中にないサイクルだ。空は高く、秋の薄雲が流れているようだが、日中は蝉が鳴き、夜は秋の虫声がする夏の挾雑。こんな時は、夏の不養生の咳の病が多いのが通例だが、これもウイルス性の病が流行ったのは8月前半で、古典の記載とはかなり隔たりがある。台風の連続到来で気圧が下がり、脈管は弛緩した結果、交感神経優位となり火象と木象を強く訴える人と、気圧の低下で緩んで関節が痛む人と、脈管が緩むことで楽になる人との三様式が見受けられる……。

「先生、股関節が痛くて……。ちょっと長く座ると、立ち上がる時に中の方が痛むんです。どこがとはっきりとは言えないんですが……歩いていても何か響く感じで……」

56歳、やせ型で色の白い、神経質そうなセレブママが来院していた。子供も手を離れ、悠々自適で日常を楽しんでいる、経済的に余裕のある方だ。通常、この手のタイプはバカになり切れる川端に任せるのだが、今回は少し荷が重いと判断して、横転先生が出張っている。彼女の頭の回転の速さに、川端では追い付けないと考えたからだ……。

「それで、痛みは何にもせんでも出てきたんかい?」

「ジムで開脚して股関節を伸ばす運動を一カ月前にしてから、ずっとなんです。痛む響きがとっても不快で……整形外科も行ったんですが、全然変わらないどころかどんどんひどくなる感じで」

「最近、その手の股関節の異常が多いなぁ……。白川、何かメディアで取り上げられたんか?」

「何か女性誌で取り上げられたそうですよ。実際、無理をされて発症している方も多いとか……」

「なるほどなあ……」

淡々と答える白川女史に相槌を打ちながら、膝を曲げさせ、股関節を何やら回転させて、横転先生が確かめている。

「白川、ちょっと彼女の腸骨陵を足の方向に向けて押してくれ」

と横転先生が言う。白川が腸骨陵を押さえた途端、横転先生は足底の一部分を押さえたまま、股関節に衝撃を加えた。

「立って歩いてごらん。マシだから」

「えっ? やだ。響きがありませんわ」

驚くセレブママ。

「股関節が少しだけ歪になってた。筋力が無いのに伸ばしすぎた結果やな……元々、つま先立ちが長くは出来ないようなゆるゆるの筋力で、変にストレッチをかけすぎたから、衝撃が全部股関節に逃げたんや。筋持久力もないのに、ジムで付きもせんのに筋トレばっかりのウエイトが多すぎる。有酸素運動不足と……あとは、スイーツの摂りすぎと台風の影響やな。ゆるゆる関節にゆるゆる筋力で伸ばしすぎてちょっとズレてただけや。今から引き締めるように持っていくから、これで矯正したんは持続するやろうけど……スイーツ食べたら元に戻るぞ」

「スイーツ、駄目なんですか?」

当然とばかりに頷く横転先生に、ため息をつくセレブママ。

「苦手な有酸素運動と、好きなスイーツか……」

「スイーツを摂ると増えるインシュリンは、関節緩ますリラキシンと構造がよく似てるからな」

【連載執筆者】

割石務文(わりいし・つとむ)

有限会社ビーウェル

鍼灸師

近畿大学商経学部経営学科卒。現在世界初、鍼灸治療と酵素風呂をマッチングさせた治療法を実践中。そのほか勉強会主宰、臨床指導。著書に『ハイブリッド難経』(六然社)。

連載『未来の鍼灸師のために今やるべきこと』20 町づくりとしての養生場構想~過疎化対策と森林活用~

連載『未来の鍼灸師のために今やるべきこと』20 町づくりとしての養生場構想~過疎化対策と森林活用~

2018.09.10

「養生場構想」は、健康を維持するために養生を学ぶという単純な活用法ではなく、健康を学ぶことに加えて、社会が抱える様々な問題を解決するということに力を入れています。それは、言い換えれば健康の価値を問い直す取り組みです。

養生とは「命を正しく全うする」こと。その一番の方法は季節に応じた、現代では田舎暮らしに位置付けられるような生活です。中山間地の生活こそ養生を学ぶのに最適な生活環境であると考え、養生で町おこしを行っています。具体的には、京都府南丹市美山町では3年前からNPO法人『美山里山舎』と共に、森林を活用した養生場を町民や町外の方に提供しています。月に1回、地元の住民を講師にしながら、森の恵みを活かした郷土料理やハーブ作り、苔玉作りや落ち葉アートなどの活動を通じて、四季の変化を感じながら、地域の伝統や生活習慣を学んでもらっています。2年目以降は単なる養生の学びの場だけではなく、地域の人が情報を共有するための場としての養生カフェ、森の鍼灸院、ヨガ教室などを、週末を中心に開催しています。今年度は健康維持の手段として「よもぎ」の収穫・栽培にも着手することで、地域の経済活動や生きがい作りを加速させています。

この取り組みは、地域住民の健康維持はもちろん、町外の方が中山間地に足を運ぶ動機として健康という価値を作り出すものでもあります。町外の方が健康を学びにくることで経済活動につなげるメディカルツーリズムの側面(雇用促進)、健康に森林を活用するために里山を整備することで荒れ果てた森林を再生する側面(森林再生)、新たな出会いの場を生み出すことで中山間地への移住を増やす側面(過疎化対策)、さらには地域の人々の経験を知的財産にすることで生きがいを作る側面(生きがい作り)と、複数の社会問題と健康を結び付け、目的を多様化しています。

2年前からは、奈良県宇陀郡曽爾村と契約をし、地域の財産である高原と温泉を活用した『曽爾村美人プロジェクト』を主導しています。そして、今年度は新たに鍼灸業団を中心とした養生場運営を目指し、愛媛県や高知県の鍼灸マッサージ師会の方々と連携を模索中です。

とかく医療にはお金がかかります。医療に莫大な税金を投入し続けることが難しくなってきた今、国は予防医学にかじを切り、再び莫大な資金を投入しています。しかし、別の角度から健康を活用すると、お金を生み出したり、社会問題を解決するツールになるのです。私は養生場を、中山間地が抱える様々な社会問題を解決してくれる必要不可欠な社会還元モデルだと考えています。昔から「上医は国をいやし、中医は人をいやし、下医は病をいやす」とされます。今の医療や鍼灸は何をいやしているのか、そして今後何をいやすべきかと問う時期に来ているのではないでしょうか?

【連載執筆者】

伊藤和憲(いとう・かずのり)

明治国際医療大学鍼灸学部長

鍼灸師

2002年に明治鍼灸大学大学院博士課程を修了後、同大学鍼灸学部で准教授などのほか、大阪大学医学部生体機能補完医学講座特任助手、University of Toronto,Research Fellowを経て現職。専門領域は筋骨格系の痛みに対する鍼灸治療で、「痛みの専門家」として知られ、多くの論文を発表する一方、近年は予防中心の新たな医療体系の構築を目指し活動を続けている。

『ちょっと、おじゃまします』 ~絵本で伝える東洋医学~ 兵庫県西宮市<たましんきゅう>

『ちょっと、おじゃまします』 ~絵本で伝える東洋医学~ 兵庫県西宮市<たましんきゅう>

2018.09.10

「世界にまわっていないものはないのだよ。」「私もまわってるのですか?」「そうだよ。」――。「季節をまわしているのは誰なのか」を知りたくて旅に出たネコ。そのお話を通じて「気」や「陰陽五行」の概念を描いた絵本、『陰陽五行 まわるき』。絵の具の代わりに色付きの粘土が使われています。作者は、あはき師の柏原珠美先生(たましんきゅう院長)です。

10歳の女の子の母でもある柏原先生。娘さんが4歳の時、ご主人のお父様が急逝します。「おじいちゃんの気は無くならない、ずっといなくならない、だからさみしくないよ」。娘さんの「死ぬってどういうこと?」との問いに東洋医学の死生観から答えたのですが、今度は「気ってなあに?」と聞いてくるように。どうすれば子どもに伝わるか考え抜いた末にたどりついたのが「絵本」でした。実は、絵を本格的に習ったことはないといいます。試行錯誤しながら描きためてきた作品の数々。その中からツイッターのアンケートで選ばれて出版されたのが、『陰陽五行 まわるき』です。たくさんの治療家から「待合室に置きたい」との声が寄せられたとか。今は自費出版でインターネット販売のみですが、いつか、書店の児童書のコーナーに並ぶのが夢です。出版には至っていないものの「気のはなし絵本」というシリーズもあり、娘さんは『宗気 むねのき』がお気に入りだそうです。

柏原先生はほかに、ブログで『やわらか黄帝内経素問』という連載もしています。その名の通り、『黄帝内経』の『素問』を意訳。八十一篇全てを誰もが読みやすい童話にするのが目標とのことで、現在、第四十一篇までアップ。「こっちは趣味というか、ライフワークみたいなものですね」と笑いました。

『陰陽五行 まわるき』販売サイト

https://touyouigaku.thebase.in/items/11249522

ブログ『絵本と童話で 子供に伝えたい やわらか東洋医学』

https://ameblo.jp/touyouigaku-ehon/

今日の一冊 素直なカラダ

今日の一冊 素直なカラダ

2018.09.10

素直なカラダ

東野柚子 著

モーニングKC 616円

「だったら今すぐわたしを治してくれるんですよね!?」「あ それはできません」「あなたを治すのは――あなた自身ですから」。原因不明の頭痛に苦しむ主人公、タウン誌の女性記者・栗原かのこは、ひょんなことから、東洋医学治療院『輪福玖堂』の鍼灸師・曲直瀬巴と知り合う。頭痛を解消してもらったことを機に、東洋医学に興味を持つようになり――。講談社発行の週刊漫画雑誌『モーニング』に今春連載された、全6回の『鍼灸マンガ』。鍼灸師免許を持つ著者が、「カラダの素直さ」を描き出す。

編集後記

編集後記

2018.09.10

▽3カ月に一度、有給休暇を取り、一人暮らしの父を車でクリニックへ連れて行きます。来年、米寿で多趣味の父は普段は元気で、毎週、老人ホームで同じ高齢者の皆さんに歌や踊りを教えています。ところが2年前に高齢者てんかんを患い、発作が起こると意識を失うように。当時、会うたびに発作が頻発し5分ほどで意識は戻りますが、こちらは生きた心地がしません。例えば入浴中に湯船で溺れて死ぬことも。幸いにも薬が効きました。薬代は自己負担1割で280円。3カ月で割ると1日わずか3円ほど。「たった3円で生きてるってな」といつも帰りの車中で笑います。この前、コインパーキングで誤って他の車の精算をしてしまい倍額の5千円も支払いましたが、喜ぶ父の顔を見ると言えませんでした。(松)

『第1回あん摩マッサージ指圧コンテスト』 一枝のゆめ財団主催

『第1回あん摩マッサージ指圧コンテスト』 一枝のゆめ財団主催

2018.08.25

―「最高の技の証明」競う―

『第1回あん摩マッサージ指圧コンテスト』が7月28日、東京都千代田区の株式会社マイナビ本社で開催された。主催は一般財団法人一枝のゆめ財団(矢野忠理事長)。矢野氏はあいさつで、「施術者が互いに切磋琢磨して厳しい研鑽を積み重ね、国民の健康に寄与することを通して、有資格者の存在価値、伝統医療の素晴らしさ・有効性を広く国民に伝えたい」と開催の意義を説明した。

コンテストに挑んだのは全国のあん摩マッサージ指圧師28人。審査はプロ審査と一般審査に分かれ、参加者は指示された順番で審査員を患者に見立てて応対、一定時間以内で施術を行う形式。プロ審査は背腰部への施術を15分、腹臥位または側臥位で行い、一般審査は肩背部に対する施術を課題とした。プロ審査の審査項目は、「力の強さは適切か」「立ち位置、患者との距離感は適切だったか」など10項目(下記)。一般審査は全体としての満足度を評価し、これら二つの審査の合計点を競った。

【プロ審査の審査項目】

1 力の強さは適切か

2 力のかけ方は適切か

3 施術対象となる組織のとらえ方は適切か

4 各手技のリズムは適切か

5 術式の組み立て、部位に応じた時間配分は適切か

6 施術を受ける姿勢の指示やベッド上での配慮は十分か

7 挨拶・話し方・声のトーン及び施術中の会話は適切であったか

8 立ち位置、患者との距離感は適切だったか

9 15分の施術は全体としてスムーズであったか

10 全体を通しての満足度

最優秀賞に選ばれたのは東海医療学園専門学校付属総合臨床センター長の太田一郎氏。太田氏は「先輩の先生も大勢いる中で、驚いています。手技は好きで、すごく練習してきたと自負しているので、とてもありがたいです」とコメント。今後も大会が続き、多くの施術者が参加していくことに期待を寄せた。また、太田氏は、日本盲人会連合会長賞にも選ばれた。

会場内では、ワンコインマッサージや健康相談会といった催しのほかに、無免許あん摩・整体・カイロ問題やあはき師の法的位置付けに関する資料の配布、業界実態やマッサージの作用機序を啓蒙するポスター展示なども行われた。

『医療は国民のために』254 償還払いの請求を施術者団体が支援するかどうか

『医療は国民のために』254 償還払いの請求を施術者団体が支援するかどうか

2018.08.25

来年1月から、あはき療養費にも受領委任の取り扱いが導入される。当初、多くの業界関係者が、「柔整療養費と同様に受領委任となれば、かなりの数に上る健保組合の代理受領を認めないことに終止符が打たれ、償還払いも無くなる」と考えていた。しかし、あはき療養費に導入される受領委任は、導入するもしないも「保険者の勝手」であり、保険者の自由裁量権が認められたことから、今後も償還払いは存続することになった。

あはきの施術者団体では、従来の「代理受領」の保険申請に当たっては、柔整療養費と同様に対応しているが、償還払いには団体として対応していない。その主な理由としては、

①保険者ごとに療養費支給申請書がばらばらであり、施術者団体で統一的に使用している様式を認めない保険者が多い。それにより、電算的な機械処理や電気的管理方策としてのシステム化を図ることが困難

②あはき師が保険分と同じ額で患者から費用を徴収していれば問題が無いが、償還払いの保険者の患者(被保険者等)には自費施術ということで、療養費の支給基準額よりも高い施術費を受け取っているケースがある(例えば、1回5,000円の施術料を患者に支払ってもらった場合、後日償還払いで患者に支給される療養費の額との差額が生じて、「これは何なのか」と保険者に問われることになる。2術併用(1,580円+30円)×0.7=1,127円であれば、5,000円との差額である3,873円について保険者から聞かれる)

③施術者団体としては、所属会員が治療した患者に手数料を徴求することが困難

などが挙げられるだろう。

また、保険者である健保組合が、なぜ代理受領から償還払いへと積極的に移行してきたのかといえば、償還払いにした途端、明らかに支給申請が減少するからだ。患者は健保組合独自の療養費支給申請書に施術証明を書いてもらい、申請書を提出することは面倒くさくてやらないし、また施術者の側も自分の収入につながらないものだから、償還払いの請求方法を患者に教えることもしない。だからといって、施術者団体が償還払いの患者に対して積極的に申請行為の支援を行うべきなのか、そもそも償還払いを行う患者への指導は問題ないのか、疑問が残る。さらに、これを推し進めた結果、保険の金額よりもはるかに高額な施術料で治療を行っている施術者にメリットがあるのか等、検討すべき点が多くあるように思える。

今となっては後の祭りだが、全ては受領委任への参加を保険者の裁量に委ねてしまったことが諸悪の根源だ。本来なら、償還払いは無くなっていたはずだ。「保険者の(自由)裁量」が柔整療養費にも飛び火しようものなら、柔整療養費も瓦解してしまうだろう。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

【特別企画・対談】男性・女性の生殖鍼灸・前編

【特別企画・対談】男性・女性の生殖鍼灸・前編

2018.08.25

6月に開催された「日本アンドロロジー学会第37回学術大会」では『鼠径部への鍼通電刺激による精液所見の改善効果』という研究結果が発表され、各所で反響を呼んでいる。発表者は鍼灸師の伊佐治景悠氏だ。医師や研究者が主導する生殖医療の学会で鍼灸治療はいかにして認められたのか。本紙で『不妊鍼灸は一日にして成らず―そして生殖鍼灸へ』を連載中の中村一徳氏が聞いた。

契機は恩師との出会い

中村 学会での発表に至った経緯を。

伊佐治 私が精子の研究を行うきっかけとなったのは、明治国際医療大学大学院に入学した年に泌尿器科学教室の教授として赴任された邵仁哲先生との出会いです。

もともと男性不妊症に興味はありましたが、当時鍼灸治療の効果を検証した研究は全くと言っていいほどありませんでした。邵先生は日本性機能学会の理事で日本アンドロロジー学会の評議員でもあり、京都府立医科大学で客員教授として不妊・性機能外来を担当されている、この分野のスペシャリストです。日本性機能学会は、勃起障害などの性機能に特化した医師が集まる学会です。

また、日本アンドロロジー学会は精子など男性不妊症に特化しており、医師だけではなく基礎研究者も一堂に会して非常に高度な議論が交わされます。そんな先生との運命的な出会いを無駄にすることはできないと思い、まずは外来見学をさせていただきました。その後、徐々に研究の話をさせていただけるようになり、最終的に今回発表した共同研究が実現したのです。

中村 女性不妊においても、鍼灸で効果の検証をした例は基礎研究以外ほとんどありませんでした。私は、鍼灸・近赤外線併用療法の介入前後で、採卵成績がしっかりと向上することをたくさんの症例の集積で証明しましたが、卵子が排卵の準備に数カ月を要するので、気の遠くなるような年月が必要でした。

一方で精子はリアルタイムに成績が分かりますが、毎回のコンディションが異なるためデータの変動の幅が極めて大きいと思います。そんな中で、研究デザインはどのようにされたのでしょうか。

伊佐治 先生がおっしゃる通り、精子の研究も時間を要しました。そもそも、共同研究は当初鍼灸に関連するものではなく、現代の若者の精液所見はどの程度か学生ボランティアで調査することでした。鍼灸で精液所見が変化するのかどうか分からない状態で、その研究をメインで行うことはできなかったのです。

そこで私は、精液検査に協力してくれた学生に鍼刺激を行い、その翌日に2度目の検査をさせてもらうよう頼みました。その結果、精液採取前日に鍼刺激を行った方が精液所見の数値が良かったため、この作用の詳細を検討することになり、鍼灸と精子の研究が動き出したのです。私たちは、変動の大きい精液所見の上昇反応を証明するために3つのことを行いました。①鍼刺激の方法を変えての比較、②薬剤の服薬前後での比較、③精漿成分の比較、これらの検討を行うことで鍼刺激の作用が明確となりましたが、この背景には泌尿器科領域の先駆者である北小路博司先生の研究があり、とても大きな手助けとなりました。

中村 精液所見は、本当に大きく上下しますね。当院でも観察を行っていますが、例えばある方は、無精子症と言われた翌月には正常値だったり、数百万〜数千万/mℓで変動したり。研究では、どうやって有意差を取られたのでしょうか?

伊佐治 刺激方法の違う対照群との比較や、同じ刺激方法での再現性も確認しました。また、精漿成分を分析することで客観的な指標の有意な変化も確認しています。昨年の全日本鍼灸学会で発表した研究が評価されたため、次に長期的な鍼刺激が造精機能に与える影響について検討することになり、今年の日本アンドロロジー学会での発表につながっていきました。

今回の研究は、対照群との比較がまだできていないため今後更なる検討が必要と考えていますが、こちらも精液所見以外に精漿成分や精巣血流に有意差が認められたことと、例数は少ないですが男性不妊症症例も改善したことが、評価された大きな要因と考えています。まだまだ検討の余地が残されている研究が評価された背景には、現代医療では精液所見を改善させる治療法が乏しく、医師も改善させる治療法があるのならば活用したいという思いもあるからと感じています。

ただ、活用されるようになるには、もっと大規模でエビデンスレベルの高い研究が必要であることも事実です。

「ビジネス目的」の不妊鍼灸に危惧

中村 伊佐治先生は一昨年、全日本鍼灸学会で高木賞も受賞されています。こういうほんの一握りの鍼灸師がエビデンスを作り、新たに適応疾患の領域を拡大してきたわけですね。男性不妊鍼灸にも大いに期待したいところですが、私には危惧していることがあります。

以前、名古屋の明生鍼灸院の鈴木裕明先生が、鍼灸が女性不妊に有効だと学会発表され新聞に掲載された際、その事実だけを引用して、まるで自院の鍼灸でも効果があるようにうたう鍼灸院が雨後の筍のごとく増えたのです。女性不妊に対する鍼灸は、そこから玉石混淆の時代に突入してしまいました。患者さんさえ上手に集めれば、その中から妊娠例も出るでしょう。新卒程度で名人気取りになってしまう鍼灸師がいっぱいいるわけです。

さらには学会や研修会にも参加せず、勝手なやり方で暴走し、妊娠数や妊娠率も、とんでもない数字を掲げたりしています。私は、男性不妊への鍼灸でも、そういう広がり方をしないかと危惧せざるを得ません。

伊佐治 研究は始まったばかりで、少しずつ興味を持っていただける医師の方が増えていますが、この段階でビジネス目的の男性不妊鍼灸が広まると、鍼灸師に対する医師の信頼が一気に失われるでしょう。

例えば、Y染色体の微小欠失による無精子症の場合、欠失部分にもよりますが、精子を造る遺伝情報そのものが無いので、鍼灸治療を行っても当然精子は造られません。このような患者さんに「鍼灸で精子が造られるようになりますよ」と言って治療をするようなことが横行すれば、鍼灸治療を認める医師はいなくなってしまうでしょう。

中村先生のご尽力で生殖専門医からも鍼灸を推奨されるようになってきた現状を、鍼灸師が潰すのだけは避けなければなりません。(平成30年9月10日号の後編へ続く)

柔整療養費の30年度料金改定等のQ&A発出 「亜急性」見直しも

柔整療養費の30年度料金改定等のQ&A発出 「亜急性」見直しも

2018.08.25

厚労省が8月9日付で発出。6月以降の料金改定や亜急性の文言見直しへの見解が示された。問16に対しては、施術者団体の一部から「今回の亜急性見直しで支給対象を『時間軸』で捉えないとしたことに反する見解となっている」と疑問の声が上がってい

(さらに…)

商品紹介 テクノリンク『アストロン DS-602H』

商品紹介 テクノリンク『アストロン DS-602H』

2018.08.25

―業界初の吸引型超音波―

テクノリンク(新潟市秋葉区)の低周波・超音波併用の理学療法機器『アストロン DS-602H』。

「マイクロカレント搭載と業界初の吸引型超音波が最大の特長」と同社。症状に合わせたプログラムができ、プローブ類も豊富。2種類のハンディプローブやマルチプローブ、更に、筋や腱を保持しやすいVスティック、手にはめて使えるグローブ導子がある。吸引カップを装着することでマルチプローブのバンド固定の手間が省ける吸引ユニットも。

販売に関する問合せは、セラピ株式会社(0120-89-8128)へ。

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』98 従来の「消耗型うつ」と最近の「未熟型うつ」

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』98 従来の「消耗型うつ」と最近の「未熟型うつ」

2018.08.25

先日、産業医講習会を受けてきました。現在、既に90,000人を超える医師が日本医師会認定産業医に登録しているといい、医師の数が全国30万人ですから、亡くなられた医師の認定登録が放置されているとはいえ、医師の3、4人に1人は産業医であるとの計算になります。「そんなに産業医がいるのか」と驚き、私も研修会に参加することとなりました。

近年、大手広告代理店や研修医などの過重労働が報道され、職場のメンタルヘルス問題に注目が集まっています。実際、3年前の2015年には、精神障害の労災請求件数は1,500件を超え、長時間労働や職場環境による労働者のメンタル不調を予防し、精神的健康を保持増進するための「ストレスチェック制度」がスタートしました。この制度は、あくまでチェックする機会を事業者が従業員に提供するもので、その治療や介入については、産業医と精神科医と事業主が個別に対応していくことになります。

産業医にとっては、このストレスチェックが最近のトピックスの一つであり、その話が非常に面白かったです。筑波大学の松崎一葉先生によると、最近の「うつ」には、従来のうつとは違う「未熟型うつ」というのがあります。一番の違いは、精神的余裕が残っているという点です。従来の「消耗型うつ」が過重なストレスが原因で、やり甲斐と目標喪失による『燃え尽き』であるのに対し、「未熟型うつ」は人格の未熟が原因で、自己愛が強く、根拠のない万能感を持ち、他罰的で無反省、嫌いなことはしたくない、というタイプ。具体例を挙げれば、「会社は精神的不調で休むけれど、消耗はしていないのでディズニーランドには行ける」「SNSに写真をアップしたりして、周りの陰性感情を揺さぶり、そして、それを心の底から、“何が悪いの?”と思っている」など。

従来のうつ患者さんには「激励禁忌原則」というのがあり、「頑張れ!」と言ってはならないとされてきました。ところが、「未熟型うつ」の患者さんに「頑張らなくていいよ」というと、一生頑張らない。「消耗型うつ」の患者さんに「頑張れ」というと消耗して頑張る力が残っていないので追い詰めることになりますが、「未熟型うつ」は、そもそも消耗していないので、「頑張れ」や「頑張っていこうぜ」というのが正解。

うつは多くの不定愁訴を伴い、鍼灸の適応があります。場合によっては「うつ」そのものにも効果が望めるケースもあるでしょう。日々の臨床でそういう患者さんが来られたら、治療しながら、今回の話を思い出してください。そして何より、精神科医や(労働者であるなら)産業医との連携が重要であることには違いありません。

【連載執筆者】

織田 聡(おだ・さとし)

日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事

医師・薬剤師・医学博士

富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』161 外側型野球肘(離断性骨軟骨炎)の超音波画像観察

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』161 外側型野球肘(離断性骨軟骨炎)の超音波画像観察

2018.08.25

小野 博道(筋・骨格画像研究会)

外側型野球肘の代表的な疾患に、離断性骨軟骨炎がある。これは、投球動作時の肘関節外反ストレスにより上腕骨小頭と橈骨頭の衝突が起こって発生する、上腕骨小頭の骨軟骨障害と考えられている。病期は初期・進行期・終末期に分けられ、レントゲン画像上では透亮期・分離期・遊離期に分類される。初期から進行期にかけては無症状のケースが多く、可動域制限や疼痛などの症状が出現する時には既に終末期になっている。終末期には、遊離した骨軟骨骨片が関節に挟まれてロッキングが起き、日常生活に支障をきたすようになるため、野球をやめるという選択をする子供が少なくない。最近の調査では、障害発生に関与するのは10~11歳の年齢のみで、野球開始年齢・経験年数・週間練習時間・ポジションや肘関節痛の既往との関連性はみられず、単なる肘関節外反ストレスによる障害だけではないとも考えられている。

離断性骨軟骨炎は、初期から進行期の間に投球を禁止させることでそのほとんどが修復されるため、治療は早期発見が鍵となる。今回は、小学校4~6年生の学童野球の選手200名を対象に超音波画像観察装置(エコー)で野球肘検診を行った際の結果を報告する。方法としては、プローブを腕橈関節に対して長軸に当てがい【画像①】、小頭の骨ライン・関節軟骨を描出する。【画像②】は11歳男子の正常な上腕骨小頭の長軸画像である。検診の結果、200名中2名の選手に離断性骨軟骨炎の疑いがあった。一人は捕手(11歳)で、無症状だったが小頭の骨頭部にわずかな不正像を確認【画像③】。整形外科に紹介したところ、MRIによる検査で初期の離断性骨軟骨炎と診断された。現在、投球が少ないポジションに転向して4カ月で、修復傾向にある。もう一人は投手(11歳)で、これも無症状だったが、エコー画像では小頭の骨層部が乱れていたため【画像④】、整形外科に紹介。レントゲン画像から進行期(分離期)と診断され、投球禁止となった。

離断性骨軟骨炎は無症状であることが多い上に、進行していく疾患である。野球に打ち込む子供たちの将来のためにも、簡易的で侵襲性が無いエコーを使った定期的な野球肘検診の実施が必要かつ有効であると考える。

(参考文献)臨床スポーツ医学:Vol.34,No10「少年野球選手に生じる障害への対応と予防」松浦哲也