連載『柔道整復と超音波画像観察装置』164 アキレス腱の脂肪性結合組織の超音波画像観察

2018.11.25

竹本 晋史(筋・骨格画像研究会)

日常診療でよく遭遇するテニス肘やジャンパー膝、アキレス腱炎、足底腱膜炎などの使い過ぎからくるスポーツ障害は、機械的なストレスが繰り返しかかったことによる退行変性が基盤となっているケースが多い。そのため、筋・腱付着部での障害を理解する上で病態を筋・腱付着部のみに限局して観察すると、本来の病態を見逃すことになる。例えばアキレス腱の場合、アキレス腱付着部だけでなく踵骨後部滑液包や踵骨骨髄内、脂肪結合組織など、アキレス腱周囲の組織に起こる変化を含めて病態を把握することが重要である。

筋・腱付着部は筋及び関節運動の力学的ストレスを伝達するために、線維軟骨で形成された特殊な構造をしている。また、筋・腱付着部の周囲の組織も、力学的ストレスを分散・緩衝させる役割を有している。このように、筋・腱付着部と周囲組織が一つの器官のように機能していることをEnthesis organ conceptという。アキレス腱のEnthesis organには筋・腱付着部以外に脂肪性結合組織、踵骨後部滑液包、骨膜性線維軟骨、種子状線維軟骨、踵骨後上隆起があり、これらを合わせてWrap around構造という。この構造は付着部に凸凹が存在し、腱、靭帯がこの凸凹に接触することでその走行が変わり、上から伝わってきたストレスを分散させている。また、アキレス腱にはkager’s fat padという果後部脂肪体が存在する。これは滑液包と共に主に腱、靭帯と骨の間にあり、筋、関節の運動に応じて形状を変化させて骨との衝突や摩擦を防いでいる。fat padは血管と神経を豊富に備えているので重要な組織だと言える。

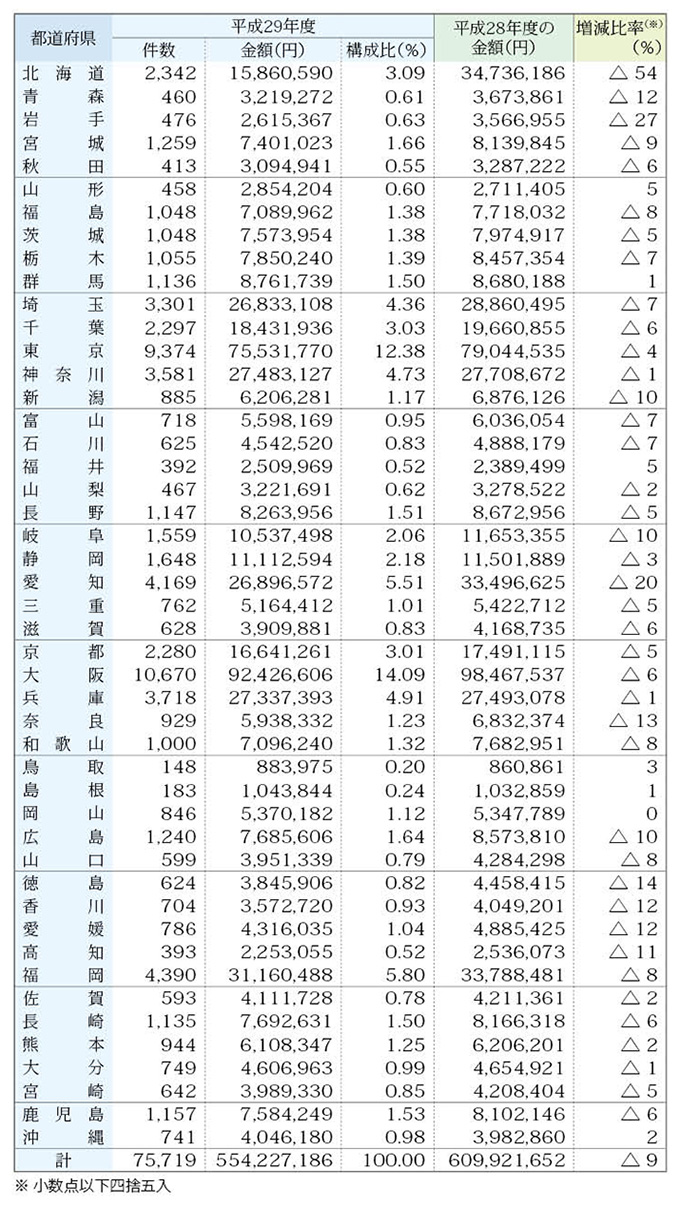

今回は超音波画像観察装置(エコー)でアキレス腱部の脂肪性結合組織(kager’s fat pad)の観察を行った。【画像①】~【画像④】は、アキレス腱と踵骨をランドマークに足関節0°【画像①】、背屈20°【画像②】、底屈20°【画像③】、底屈45°【画像④】で観察したものである。また、可動性の無いkager’s fat padも描出した【画像⑤】。背屈20°では踵骨とアキレス腱との間には何も観察できず、アキレス腱のテンションが上がっていることが踵骨部で確認できる。底屈20°では、足関節0°では見られない、踵骨とアキレス腱との間にkager’s fat padが入り込んでいるのが認められる。底屈45°では、踵骨とアキレス腱との間に更に大きく入り込んでいるのが分かる。

筋・腱付着部で観察できるfat padは関節運動時の力学的ストレスの分散、関節運動の潤滑液的な役割を果たしているため、可動域制限や疼痛を引き起こす要因となることが十分に考えられる。可動域の改善不足や疼痛が残存しているような時、エコーで患部の病態を正確に把握して正しい施術を行えば、治癒に導くことが期待できる。