【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく

2026.01.09

投稿日:2024.03.25

桜の季節になりました。コロナ後のお花見シーズンということで出掛ける人も多いことでしょう。この季節、桜色のものをよく見かけるようになります。その代表格が桜餅。普段は甘いものは口にしないけれど桜餅は食べるという人も多いようです。この桜餅、関東と関西ではまったく違うことはご存知でしょうか。関東では小麦粉を薄く焼いたクレープ状の生地で餡をくるみ、一方の関西では道明寺粉を蒸した生地で餡を包みます。ともに塩漬けした桜の葉で包むことは共通していて「桜餅」と呼ばれます。

桜餅の起源は、長命寺(現在の東京都墨田区)。もとは長命寺へ墓参りに来た人をもてなす餅だったようです。江戸時代、将軍・徳川吉宗によって隅田川沿いに桜の植栽が行われ、花見客が増えていきました。そこで、長命寺の門番をしていた山本新六が桜の落ち葉を塩漬けして餅に巻いて売ったのが始まりとされています。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

この記事をシェアする

1

1【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく

2026.01.09

2

2東京2025デフリンピックで東京都鍼灸師会が「はりケアステーション」を開設

2026.01.08

3

3『ちょっと、おじゃまします』フェスでSHIATSUを盛り上げる 神奈川県茅ヶ崎市<SHIATSU CAMP Chigasaki>

2026.01.07

4

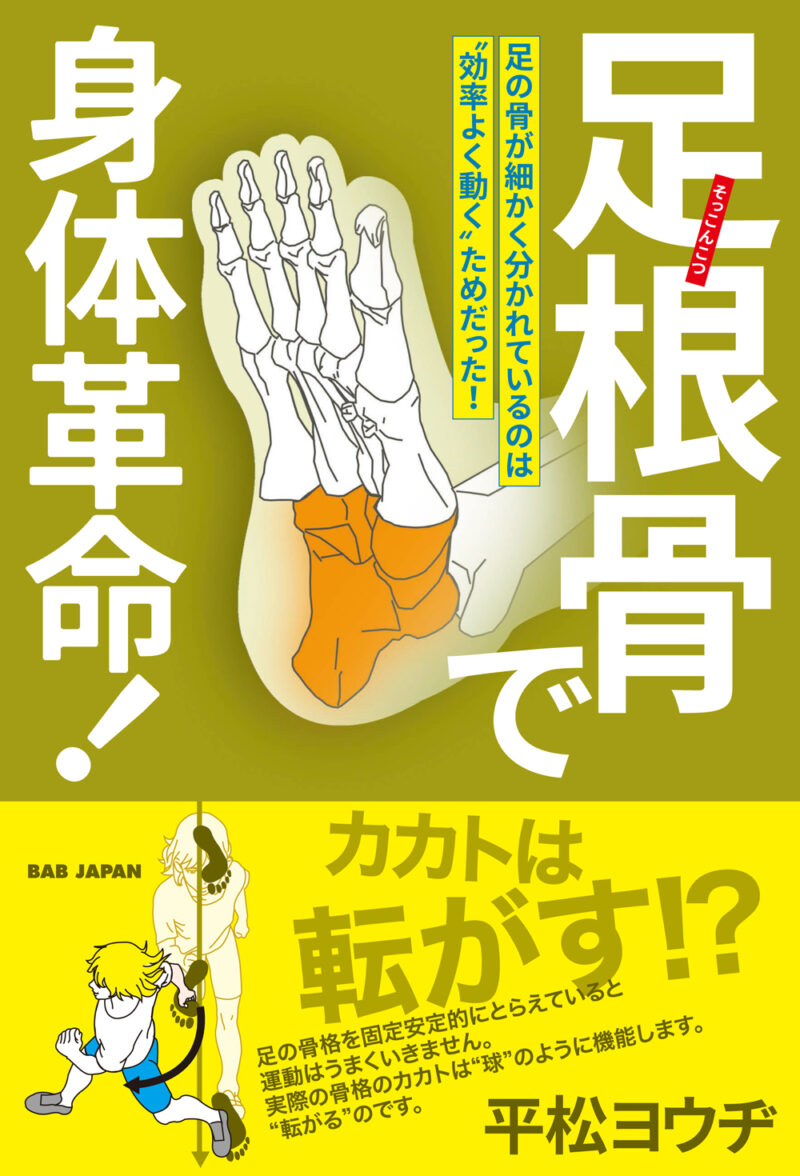

4BABジャパンより新刊 足根骨で身体革命! 足の骨が細かく分かれているのは“効率よく動く”ためだった!

2026.01.06

5

5「所属や立場を越えて鍼灸発展を」、OMFES・日理工共催の「第1回日本伝統医学の未来推進フォーラム」

2025.12.26

あわせて読みたい