第6回あはき師・柔整師等の広告検討会 ウェブサイトや無資格者も規制するか今後議論

2019.03.25

3月18日、6回目となる「あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」が都内で開かれ、事務局である厚労省が、当初予定していた「平成30年度までにガイドライン作成」を延期し、来年度以降も継続的に検討会を開くことを決めた。ここまでの5回の検討会からでは業界団体幹部や保険者ら構成員の意見等を集約できず、スケジュールを変更することが必要となったとした。

会議の冒頭では、 (さらに…)

第6回あはき師・柔整師等の広告検討会 ウェブサイトや無資格者も規制するか今後議論

第6回あはき師・柔整師等の広告検討会 ウェブサイトや無資格者も規制するか今後議論

2019.03.25

3月18日、6回目となる「あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」が都内で開かれ、事務局である厚労省が、当初予定していた「平成30年度までにガイドライン作成」を延期し、来年度以降も継続的に検討会を開くことを決めた。ここまでの5回の検討会からでは業界団体幹部や保険者ら構成員の意見等を集約できず、スケジュールを変更することが必要となったとした。

会議の冒頭では、 (さらに…)

『医療は国民のために』268 あはき受領委任の「患者押印」に関する事務連絡の意図とは?

『医療は国民のために』268 あはき受領委任の「患者押印」に関する事務連絡の意図とは?

2019.03.25

今年から導入されたあはき療養費の受領委任取扱いは、柔整のコピーであるといっても過言ではない。施術管理者を設けたり、地方厚生局長と県知事とその施術管理者で個別契約を結んだりと大枠は同じだ。しかし、柔整で失敗した点は改めようと仕切られており、その最たるものは「保険者権限の強化」だ。受領委任に参加するもしないも保険者の勝手となり、「これが療養費の原理原則だ」などとふざけたことを言っている者も少なくない。

そんな中でも、今回は「申請人欄の患者の署名・押印」について触れたい。柔整では、患者が自筆で署名できない場合、柔整師が代筆して患者に押印してもらうとしか決められていない。ただ、最近の保険者は、署名を患者本人が行ったのかどうかを確認するため、「署名欄はあなた(患者)がサインしましたか?」と字体まで確認し始めている。その結果、患者から求められたから施術者が代筆して押印したという請求が増えた。とはいえ、保険者は、これらの請求のうち相当数は患者押印を柔整師側で行っているだろうと推察している。このような反省を踏まえ、あはき受領委任では、押印は施術管理者を排除する形で仕切られた。つまり、患者から依頼を受けた場合や患者が記入できない際、施術者が代理記入することはあっても、押印については患者本人かその家族が行う。施術管理者は押印を求める立場であるから押印しないとしたのだ。このことは平成30年12月27日付の事務連絡の「問62の答え」で展開されており、

①被保険者等と患者が別人の場合、被保険者等から許可を受けた者(申請書の確認を行った患者の家族など)

②被保険者等と患者が同一人の場合であって、患者の症状より署名又は押印ができないなど真にやむを得ない場合、患者(被保険者等)から許可を受けることが可能であれば、許可を受けた者(申請書の確認を行った患者の家族など)

③②によることが困難であり、患者の症状より患者(被保険者等)から許可を受けることができない場合、家族や後見人などの法定代理人(又は任意代理人)

④③によることが困難な場合、法定代理人(又は任意代理人)から許可を受けた者(申請書の確認を行った患者の家族など)

と、患者とその家族におおむね限定している。仮に施術管理者が押印してもよいというのであれば、「施術管理者を含む」とか「施術管理者でも差し支えない」との記載があるところだが、どこにも無い。「施術管理者には絶対に押印させない」との強い意思が込められていると、この事務連絡から読み取らねばならない。

しかしながら、そんなに神経質になって仕切らなければならない問題なのか、少々疑問だ。許可をもらうべき家族が遠隔地にいる場合もあり、杓子定規で考えられるわけはあるまい。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

柔整・大阪社団 平成31年保険講演会 日整の療養費改革、成果アピール

柔整・大阪社団 平成31年保険講演会 日整の療養費改革、成果アピール

2019.03.25

来年度の国家試験改訂にも言及

公益社団法人大阪府柔道整復師会(大阪社団)の主催する保険講演会が3月2日、大阪柔整会館(大阪市西区)で開催された。

講演『柔道整復師療養費制度及び教育制度の改革について』では、公益社団法人日本柔道整復師会(日整)の森川伸治理事(保険部長)、伊藤宣人理事(保険部)が登壇。養成校カリキュラムの見直し、柔整審査会の権限強化、施術管理者の資格要件強化、亜急性の見直しといった、昨今の業界を取り巻く動きを列挙し、「日整が実現した制度改革」と表現した。

カリキュラム見直しについては、養成校の乱立に触れ、「モラル・質の低下」の対策として必要だったと説明。また、それに伴い国家試験の内容が改訂作業中だとして、2019年度から必須問題が30題から50題に増加、柔道に関する出題等が増えるほか、この必須問題で8割以上の正答率が必要となり、一般問題の得点だけでは合格できない仕組みになると説明。「偏った教育を受けていると合格できないようにする改訂内容だ」と述べた。

柔整審査会の権限強化では、「問題がある請求を発見しても対処が難しい審査会の現状」を改善すべく、厚労省に働きかけを続けた結果の一つが、昨年12月の事務連絡で具体的な取り扱いが示された審査会における面接確認だと紹介。面接はあくまで調査の一環で、処罰ではないが、「柔整師としてモラルある請求をするように」というある種の指導ではあると述べた。

このほか、大阪社団の藤林厚志氏による講演『保険取扱いの現状(大阪)』も行われた。なお、大阪社団の徳山健司会長はあいさつで、開催前日の3月1日、大阪府議会本会議で自民党所属の府議・占部走馬氏が接骨院に関する違法広告について質問を行ったことを、大阪社団の働きかけの成果として紹介した。

景品表示法違反で行政処分 「頭蓋骨矯正で小顔」うたうサロン

景品表示法違反で行政処分 「頭蓋骨矯正で小顔」うたうサロン

2019.03.25

静岡県は3月11日、エステサロン「プラチナフェイス静岡御幸町店」を運営する株式会社ドラミカンパニー(静岡市駿河区)に、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)違反による措置命令の行政処分を行った。

同社は頭蓋骨を矯正することで小顔になるなどとして「骨気(コルギ)」と称するサービスを提供し、「頭蓋骨を正しい位置に整えれば、むくみやたるみはなくなります」「単に小顔になるだけではなく、フェイスラインや目鼻立ちがはっきりします」「骨を直接動かしますので、小顔効果も持続性も段違いです」といった文言をウェブサイトに表示していた。県は表示の合理的な根拠を示す資料の提出を求め、同社は応じたが、県はこれを認めず、「今後、同様の表示を行わない」「再発防止策を講じる」「表示が景品表示法違反であったことを消費者に周知する」との措置命令を出した。

県は消費者に対し、エステティックサービスを利用する際には、どのようなサービスによりどのような効果が期待できるのかなどを店舗にしっかりと確認するよう呼びかけている。

なお、2月20日には東京都が、小顔効果を標榜していた2軒の事業者に同様の行政処分を行っている。

連載『先人に学ぶ柔道整復』十四 各務文献(中編)

連載『先人に学ぶ柔道整復』十四 各務文献(中編)

2019.03.25

―江戸期に解剖学に基づく木骨作製―

文献が文化7(1810)年に記した『整骨新書』は江戸時代の接骨の名著とされていますが、このほかにも解剖学に基づいた功績も残しています。今回は、江戸中・後期の解剖学の潮流を概観しつつ、文献のさまざまな功績を見てみたいと思います。

安永3(1774)年に『解体新書』が発刊されて以来、日本の医師はオランダ書を読み、解剖を見る機会が増えていました。当時、文献も既に産婦人科医として開業していましたが、難産に対応する技術が不十分として独学で解剖学の研究に取り組んでいました。寛政6(1794)年の師走には、文献は妻とともに刑死した女囚の遺体を持ち帰り、自宅の地下で隠れながら解剖したとのエピソードもあります。折しも寛政10(1798)年、江戸で大槻玄沢(杉田玄白と前野良沢の弟子)に師事し蘭学を学んだ橋本宗吉(1763-1836年)が私塾「絲漢堂」(現、大阪市中央区南船場)を開きます。文献もここに入塾しました。同門には伏屋素狄や大矢尚斎など、当時の優秀な学者たちが名を連ねていて、それぞれが専門科目の枠を越えて協同で研究に従事するようになりました。人体の研究のため、幕府に屍体解剖の願いを出した3年後の寛政12(1800)年、絲漢堂に死刑体腑分け(解剖)の許可が下りました。文献は人体の骨、軟骨、筋、関節機構の研究を進め、解剖の所見を『婦人内景之略図(寛政婦人解剖図)』にまとめました。

またその後、文献が発刊した『整骨撥乱(接骨発揮)』(1804年)、『整骨新書』、『各骨真形図・全骨玲瓏図』(1810年)に基づいて、工匠に実物大の精緻な木製の全身骨格模型を作らせました。実は、この木骨作製は、幕府から骨格模型の献納の依頼を受けたものでした。この頃、文化3(1806)年の江戸の大火で医学館が類焼し、星野良悦による「星野木骨」が焼失したという事情があり、大槻玄沢を通じて幕府に木骨を献納するようにとの要請があったのです。文献は既に病床にあったので、弟子の中山少仙に携行させて、文政2(1819)年に幕府に「各務木骨」が献納されました。文献は『模骨呈案』の中で、この木骨を「模骨」と表現して、「骨蓋ノ本形主用ヲ熟識スルコトハ整骨科ノ要務ニシテ正法ノ本ク所治術ノ由テ生スル所ナリ」とし、科学的(実測シテ研究スル)な医学に基づいた整骨術でなければ、人間の疾病や損傷による苦痛を救う医術とは言えない、と述べています。文献の業績は門人の奥田周道(万里)らに引き継がれていきました。

幕末から明治初年にかけて、文献の木骨を基に木製人体骨格模型が10体ほど作製され、西洋近代医学の振興に大いに寄与しました。そのうち1体は、東京大学総合研究博物館に「木製全身骨格・通称『各務骨格』」として収蔵されています。

【連載執筆者】

湯浅有希子(ゆあさ・ゆきこ)

帝京平成大学ヒューマンケア学部柔道整復学科助教

柔整師

帝京医学技術専門学校(現帝京短期大学)を卒業し、大同病院で勤務。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程を修了(博士、スポーツ科学)。柔道整復史や武道論などを研究対象としている。

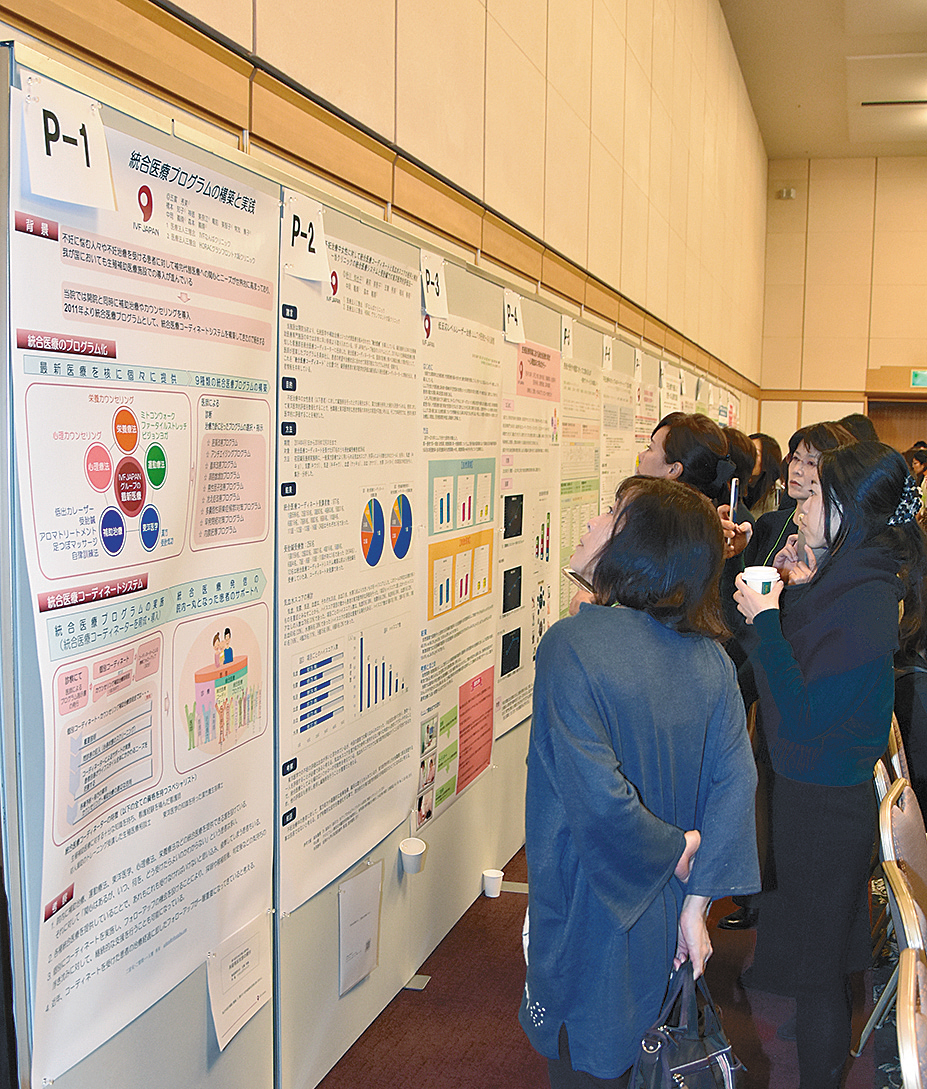

第16回日本生殖心理学会・学術集会 生殖医療施設等に鍼灸外来

第16回日本生殖心理学会・学術集会 生殖医療施設等に鍼灸外来

2019.03.25

「今後、差別化のため需要増」

一般社団法人日本生殖心理学会の第16回学術集会が2月24日、都市センターホテル(東京都千代田区)で開催された。同学会は、生殖医療の現場における「心のケア」の学術的研究の向上と生殖医療の発展への寄与を目的に、平成15年に設立された。

シンポジウム『ART(生殖補助医療)と統合医療をつなぐ』では医師や臨床心理士らとともに、東洋医学の分野から徐大兼氏(アキュラ鍼灸院院長、JISRAM事務局長)と邵輝氏(統合医療生殖学会理事長)が講演を行った。徐氏は、アメリカでは現在、IVF(体外受精)を行う施設が500程度あり、そのうちおよそ400が鍼灸プログラムを提供あるいは推奨していると説明。また、「ハーバード大学Boston IVF」など同国を代表する医学部関連施設でも鍼灸治療は積極的に導入されていると話した。日本においてもARTの施設は増加しているため、今後は差別化のために鍼灸などを取り入れるクリニックが増えることが予想されると分析。JISRAMにも生殖医療施設などから鍼灸外来開設の要望が多数、寄せられていると述べ、「京野アートクリニック高輪」で自身が監修した鍼灸ルームの取り組みにも触れた。邵氏は、不妊治療でも特にIVFを行っている患者には自律神経失調の症状がよく見られるとし、抑肝散を用いて気を流すことで改善させていると説明。不妊の要因の一つと考えられる冷えなどには神闕、関元、気衝への温灸、督脈の大椎、至陽、命門と腎兪への温灸も良いと述べた。

特別講演は臨床心理士の鈴木美砂子氏(岐阜県総合医療センター)が家族療法について概説し、鍼灸師も参加する名古屋医大の「統合ヘルスケアチーム」に加わった際の経験にも言及。一人の患者について関わる全職種でディスカッションし、その内容を患者にフィードバックできるのは非常に有意義だったと語った。

ほかに『チーム医療における心理職の役割』(花村温子氏・埼玉メディカルセンター心理療法室主任心理療法士)、『周産期施設からみた不妊治療』(宮内彰人氏・日本赤十字社医療センター周産母子・小児センター副センター長)や、一般口演、ポスター発表などが行われた。

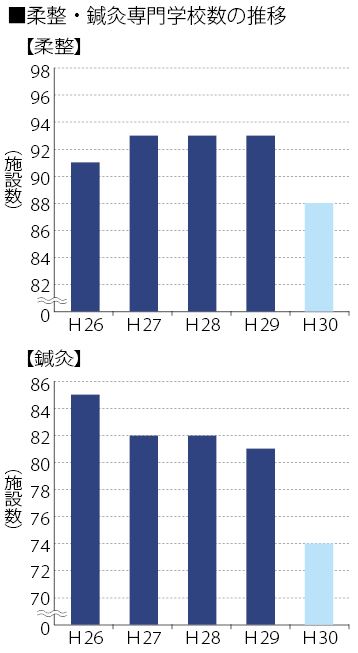

柔整・鍼灸専門学校、平成30年度より大幅減

柔整・鍼灸専門学校、平成30年度より大幅減

2019.03.25

新カリキュラムの影響で、大手学校法人が手を引いた?

平成30年度より、柔整・鍼灸学科を設置する専門学校(厚労省所管)が大きく減少している。厚労省医事課が毎年公表している「養成施設数等の現状」から分かった。平成30年4月時点で、柔整専門学校は前年より5校減らし88校、鍼灸専門学校も7校減らし74校となっている。それぞれ直近の3年間は横ばいで推移していた。背景には、平成30年度から適用の新カリキュラムが影響しているとみられる。

新カリキュラムでは、より質の高い施術者を養成するため、単位数の引き上げ等が図られ、柔整・あはきの各養成校は対応に迫られた。中でも、追加カリキュラムや臨床実習の引き上げ(1単位→4単位)への対応に苦慮した養成校が多かったという。柔整・鍼灸専門学校が減少した理由について、ある専門学校の関係者は、「近年、全国的に入学者が減っていた中で、新カリキュラムへの対応に伴い、特に実技講師の確保やその人件費の捻出等が運営上で問題となり、看護や理学療法といった別の学科を抱える大手の学校法人が手を引いた例も少なくない」と話す。

平成31年度入学生の募集を停止している養成校も複数あり、本紙の調べでは、柔整で1校、鍼灸(夜間部のみ停止も含む)で4校あることが分かっている。

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』112 「サウナの国」フィンランドに訪問

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』112 「サウナの国」フィンランドに訪問

2019.03.25

昨年に引き続きフィンランドに仕事で行ってきました。フィンランドといえば「サウナ」。フィンランド発祥と言われており、1000年以上の歴史があります。ちなみに、サウナはフィンランド語です。フィンランドでは、生活に溶け込んでいるようで、自宅はもとよりマンションにも共同サウナがあり、いつでも気軽に楽しめるような環境があると聞いていました。日本でも温泉施設や銭湯、スポーツジムなどで親しまれていますが、なかなか家庭でサウナを楽しむということはないと思います。

前回の訪問ではサウナ体験ができなかったので、「今回こそは」と目論んでいました。幸いにも半日ほどスケジュールに余裕のある時間帯があったので、近隣のサウナを探してみたところ、思うように見つかりません。日本の銭湯ぐらい大衆サウナがあるかと思いきや、今は家庭やマンションに設置されるようになり、なかなか利用できるサウナが見つかりませんでした。誰もが利用できる大衆サウナは、今や郊外や湖の周辺(水風呂として湖に飛び込むのですね)にあって、町中からは姿を消しているようでした。

そんな現状でも、全裸で泳げるプールを備える大衆サウナがヘルシンキ駅の近くに存在します。映画「かもめ食堂」のロケ地にもなった、『Yrjonkadunスイミングホール』です。時間の都合上、そこしかないと向かいましたが、残念ながら「Women's Day」で入れず。宿泊したホテルの地下にも小さなサウナが付いていたのですが、予約がいっぱいでそれも入れず。なんと今回もサウナに入れずじまいでした。

ところで、鍼灸の直後は入浴を避けた方が良いと言われます。多くの鍼灸院のホームページでも、1~2時間後は入浴を避けて、2~3時間後には体を温めて血流を良くするという理由から入浴が勧められています。私も習った接触鍼などは、軽微な刺激でバランスを取ろうとしているところに入浴のような大きな熱刺激があると、効果をマスクして軽減してしまうので少し時間を置くようにと教わりましたが、施術前後の温熱による効果も期待されています。入浴や温熱による効果の臨床研究は、慢性心不全に対する「WAON療法」など、進められている分野もありますが、施術の前後の入浴併用効果に対する臨床研究はほとんどないようです。

今回のフィンランド訪問の一つの目的は微弱電流を使ったラクリスとサウナ業界との連携でした。サウナ業界とは良いお話ができたのですが、結局サウナには入れませんでしたので、次回は先に述べたような臨床研究を引っ提げて再訪問できるように、「かもめ食堂」で夕食をとりながら新たな計画を思い描いていたのでした。

【連載執筆者】

織田 聡(おだ・さとし)

日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事

医師・薬剤師・医学博士

富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』168 膝関節損傷と超音波観察装置

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』168 膝関節損傷と超音波観察装置

2019.03.25

竹本晋史(筋・骨格画像研究会)

膝関節は外傷を受けやすい部位であり、スポーツや交通事故などで日常でも多く損傷が発生する。そのうち側副靭帯損傷は高頻度で発生し、十字靭帯や半月板の損傷を合併する可能性も高い。また、半月板損傷は膝関節の屈伸運動時に下腿の回旋が加わった時に発生するもので、スポーツ活動時に受傷することが多い。今回は内側側副靭帯を損傷後に無理をして嵌頓症状になり、半月板損傷を起こした症例を紹介する。

【症例】

患者:22歳 女性

職業:スタントマン

舞台稽古で大縄跳びをしていたところ、着地時に右膝に激痛が走り受傷した。症状は膝関節の脱力感、歩行困難と腫脹。外反、内反テスト陽性。患側の画像が【画像①】で、健側の【画像②】と比較すると内側側副靭帯の腫脹が顕著に見られる。テーピング固定して免荷で経過観察とし、翌日より電療、罨法、柔道整復術を施す。1週間後、舞台の本番が近いため、テーピングをしながら疼痛が起こらない範囲での稽古への参加を許可する。しかし、本番に入ると動きがよりハードになり悪化傾向で腫脹、運動時痛が出現。超音波画像観察装置(以下:US)で確認しながら治療への協力を求めた。10日間の連続公演の9日目に、嵌頓症状とともに半月板損傷が起こった。その際のUS画像が【画像③】と【画像④】である。内側側副靭帯の深層線維と連続している半月板に、線状低エコー像が観察される。不安定感も訴えるようになり、テーピングの固定力を強化して残りの2日間の公演を乗り切った。日々の治療でUS画像を見せながら経過観察を行い、内側側副靭帯が充分に治癒していないこと、膝関節の支持力が低い状態での復帰は症状の悪化が考えられ、最悪の場合、舞台に立てないかもしれないということを伝えながら稽古の負荷をコントロールした。しかし、本番ではより高い負荷が膝関節を襲ったため負傷に至ったと考えられる。

今回、ポータブルUSを楽屋に持ち込み、外傷時に患部の観察に利用した。患者から治療に対する協力を得るためには口頭やイラストだけでは充分に伝わらない。USがあったことで患部の状態を理解してもらえ、治療に対する協力が得られた。今後、柔整師が診察を行っていく上でUSは必要不可欠なものである。

フレアス、東証マザーズに上場 マッサージ業界では初

フレアス、東証マザーズに上場 マッサージ業界では初

2019.03.25

株式会社フレアス(東京都渋谷区、澤登拓社長)が3月28日、東京証券取引所が開設する新興企業向けの株式市場「マザーズ」に上場する。マッサージ業界からの株式上場は初となる。

同社は、寝たきりの高齢者などを対象とした在宅医療マッサージを主力事業としており、平成30年12月末時点で全国に96の事業所を構える。また、星野リゾートが運営する宿泊施設におけるリラクゼーションを目的とした保険適用外マッサージサービスの提供や、訪問看護事業なども手掛けている。同社担当者は、「団塊世代が75歳以上となる2025年問題を前に、当社の成長速度を上げるため、上場によるさらなる人材の確保とともに、認知度の向上を図っていきたい」と話している。

Q&A『上田がお答えいたします』 保険者からの嫌がらせのような質問

Q&A『上田がお答えいたします』 保険者からの嫌がらせのような質問

2019.03.25

Q.

「初検日が負傷してから○日後であり時間が経過しています。普通すぐ治療を受けに来るのではありませんか。また、施術の間隔が空いているのはなぜですか。初検月以降も施術が必要と判断された理由を明らかにしてください。また、施術ごとの各回の施術の効果と術前術後の症状、施術計画、療養中の注意事項をお知らせ願います」として、柔整療養費の支給申請書が返戻されました。

A.

これはもはや嫌がらせとしか言いようがないですね。しかし、たくさんの回答の方策がありそうです。例えば、「初検日が負傷してから時間が経過しているが、普通すぐ治療を受けに来るのではないか」との質問についてですが、患者さんは急性外傷の受傷時の一次痛である鋭い痛みではなく、二次痛として出てくる長く続く鈍い痛みに対してストレスを感じて来院されたのだと思われます。痛み、炎症はすぐに機能障害を起こすものばかりではありません。「まあ、すぐに治るだろう」としばらく様子を見ていたものの、「やはりこのままでは治らない」と通院に至るケースは多々あるはずです。

「施術の間隔が空いている上、初検月以降も施術が必要と判断した理由」についてですが、頸椎捻挫を例に考えてみましょう。頸部は重い頭部を支えているので、QOLを保ちながら生活しようとすれば患部を安静に保つのは困難です。そのため、運動制限や患部安静指導を行っても患者さんが実践できることは少ないでしょう。一方、疼痛には閾値があり、仕事中やスポーツ活動時など集中している時は交感神経優位のため、閾値は上がって痛みに鈍くなります。そして、痛みに鈍くなっている状態で損傷部を不意に動かすと相当の負担がかかり、鋭い痛みが蘇ることになります。そのため、治癒したと錯覚して一時的に足が遠のいていた患者さんが再び来院して来るのです。その繰り返しで、結果的には施術期間も長くなることも往々にしてあり得るでしょう。

「施術ごとの各回の施術の効果と術前術後の症状、施術計画、療養中の注意事項をお知らせ願います」ともありますが、これは問題ありませんね。施術の効果や症状の変化を、口頭による質問や可動域の検査などによってきちんと確認しながら施術計画を進める――これが東洋医学の特徴であり、有効である理由とも言えるからです。

いずれにしても、外傷性の負傷であると施術者が判断したのならば、療養費の支給対象であると堂々と主張すべきです。保険者の嫌がらせに屈してはなりません。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

あはき療養費の受領委任 後期高齢者の不参加は残り5府県

あはき療養費の受領委任 後期高齢者の不参加は残り5府県

2019.03.25

4月以降、新たに599の保険者参加

参加するか否かの決定権を各保険者に与えた形でスタートした「あはき療養費の受領委任」で、4月以降、新たに599の保険者が参加する。厚労省が2月28日付で発出した事務連絡で公表。保険者別でみると、健保組合で24、市町村(特別区を含む)で525、国民健康保険組合で25、後期高齢者医療広域連合で25が参加を決めた。後期高齢者医療広域連合においては、秋田県、山形県、静岡県、大阪府、香川県を除く42都道府県が参加する状況となる。一方、受領委任から償還払いへ移行した保険者も出ており、大阪ニット健保組合が4月より償還払いに移ることとなった。

連載『食養生の物語』70 フィットする巻き寿司

連載『食養生の物語』70 フィットする巻き寿司

2019.03.25

今年の節分シーズン、「恵方巻き」に関する兵庫県の食品スーパーの広告が話題になりました。季節商品である恵方巻きを、昨年実績の数量しか作らず、売れ行きに応じて数を増やすことはしないと宣言したものです。毎年過熱する販売競争の陰で、その日が過ぎれば大量廃棄されてしまっている実態を憂い、流通業者が大量生産・大量販売にストップをかけたということで、評価する声がSNSなどで拡散されました。

恵方巻きに限らず、昨今の「巻き寿司」は種類が豊富です。「サラダ巻き」のような、伝統の視点からはご法度とされそうな、一昔前までは考えられなかったようなものが主流になりつつあります。いわば「巻き寿司」というフォーマットがあることで、バリエーションが拡がっていったとも考えられます。

巻き寿司は「sushi rolls」と呼ばれ、今、海外でも人気が高まっています。中でも有名なのが、元はロサンゼルスの和食レストランで供されていたという、カニの脚身とアボカドのマヨネーズ和えを巻いた「カリフォルニアロール」ですね。これが日本に逆輸入され、後にサラダ巻きの原型になったとも言われています。カリフォルニアロールの特徴は“裏巻き”といって、日本の一般的な海苔巻きとは異なり、海苔が内側で酢飯が外側に巻かれていること。海苔を内側に巻くのは、米国人が黒い見た目を嫌い、海苔を外して食べている姿を見た職人が「もったいない」と考案したものだそうです。カリフォルニアロールの他にも、「アラスカロール」「ラスベガスロール」など、各地で具材や味付けに変化・工夫されたものが拡がっています。

具材は現地で調達するものなので、日本での作り方にこだわるだけではバリエーションに乏しくなりかねません。それに加え、食文化の違いを越えて受け入れられるための工夫を凝らしたものが、こうした「ロール」なのでしょう。伝統にこだわりすぎず、受け入れられるよう発想を変えてみることの大切さが伝わってきます。とはいえこれも、元々の“型”を残したままで、型にはまりきらずに具材や巻き方を応用できる、巻き寿司ならではの自由度があってこそと言えそうです。

ところで、巻き寿司の中でも単一の具材のみで巻かれるものを「細巻き」と言います。細巻きの中でも定番なのが、マグロの切身を巻いた「鉄火巻き」。名前の由来は「鉄が火で熱せられたときのような色を連想するから」という説が一般的ですが、「鉄火場(博打を打つ賭場のこと)で食べられていたから」という説も。サンドイッチの由来は「トランプゲームをしながら食べられる料理として、イギリスのサンドイッチ伯爵が考えたから」という逸話は有名ですが、とても近しい発想ですね。こうしたところからも、食は、人の工夫で場にフィットするよう発展していくものなのだと分かります。

【連載執筆者】

西下圭一(にしした・けいいち)

圭鍼灸院(兵庫県明石市)院長

鍼灸師

半世紀以上マクロビオティックの普及を続ける正食協会で自然医術講座の講師を務める。

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』5 「春が来た」

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』5 「春が来た」

2019.03.25

陰気の力が強くて寒かった世界に陽気が出てきて暖かくなってきました。春は生、土の中から芽が萌え出る季節。上着の前を留めずに羽織り、春らしいすっきりした髪型にすれば、人の心には自然とやりたいことが湧いてきます。土から出てきた芽を摘んでしまうと草木は伸びることができませんね。同じように、心に湧いたことも我慢してはいけません。

【連載執筆者】

かしはらたまみ

あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師

自身の子どもに東洋医学の概念を伝えるため「絵本」という表現を選択。色粘土を使った独自の手法で絵を描いている。これまでに『陰陽五行 まわるき』『おなかがいたくなるまえに』を自費出版し、ブログで『やわらか黄帝内経素問』も連載。絵本の購入はネット通販サイト・BASE「やわらか東洋医学」(https://touyouigaku.thebase.in/)から。

『ちょっと、おじゃまします』 ~患者さんに必要なのは主体的に身体を良くする意識~ 兵庫県西宮市<鍼灸整骨すぽると>

『ちょっと、おじゃまします』 ~患者さんに必要なのは主体的に身体を良くする意識~ 兵庫県西宮市<鍼灸整骨すぽると>

2019.03.25

「『痛いから整骨院で治してもらおう』から、『ちょっと身体を動かしに整骨院に行こう』に。患者さんの意識を変えたいんです」――そう語るのは、柔整師・鍼灸師の山口巧先生。

野球部で活動していた学生時代、山口先生の将来の目標は「プロ野球のトレーナーになること」。先輩から「日本で活動するなら医療系の資格があった方がいい」と助言を受けたことから、高校卒業後、柔整師、鍼灸師の免許を取得しました。養成学校在学中からお世話になったのは、スポーツ専門を掲げる大阪の治療院。数年の勤務を経て分院長を任されるまでになりますが、阪神タイガースの臨時トレーナーの仕事を任されたことが転機に。かつて夢見た、トップアスリートのサポートに組織が一丸となって取り組むストイックな世界にやりがいを感じつつも、「自分にはもっと自由な形でスポーツ界へ貢献する方が合っているのでは」という思いを抱いたと言います。

独立開業したのは2012年のこと。治療と運動の2本柱を掲げ、「受け身の治療だけでなく、主体的に身体を良くしてもらいたい」と、ストレッチやトレーニングの指導を積極的に行ってきました。患者さんは趣味でスポーツを楽しむ方が中心でしたが、そんな日々の施術の中、「スポーツ選手も一般の患者さんも、必要なことは同じだということに気付きました」と。例えば、孫と海外旅行に行きたい高齢の患者さん。そのために必要なのは、長時間のフライトに耐える持久力、旅行先で各所を巡るための脚力……患者さんの希望に必要な力を逆算し、コンディショニングを指導することは、「パフォーマンスを上げたい」「結果を出したい」という選手のサポートと何も変わらないと話します。

「どんな患者さんにとっても、大事なのは主体的に身体を良くする意識を持ってもらうこと。治療の専門家の下で、身体のために必要なことを知り、実践する。患者さんにとって、整骨院がそういう場になって欲しいんです」と語ってくれました。

山口巧先生

平成13年3月、行岡整復専門学校(当時)卒業。同年柔道整復師免許取得。平成17年3月、平成医療学園専門学校卒業。同年はり師、きゅう師免許取得。

今日の一冊 知っておきたい、病気のこと、治療のこと 浜松医科大学医学部付属病院の最新医療

今日の一冊 知っておきたい、病気のこと、治療のこと 浜松医科大学医学部付属病院の最新医療

2019.03.25

知っておきたい、病気のこと、治療のこと 浜松医科大学医学部付属病院の最新医療

浜松医科大学医学部付属病院 編著

バリューメディカル 1,620円

浜松医科大学医学部付属病院が医療者のみならず、全ての患者に向けて送る一冊。パート1では、「ダビンチ」を用いたロボット支援手術や、腰椎椎間板ヘルニア融解酵素「コンドリアーゼ」を用いた手術を行わない治療といった難治性疾患への取り組みなど、同院が力を入れる最新医療を紹介。パート2では癌、パーキンソン病、アトピー性皮膚炎など、症例ごとに50以上の章に分け、各診療科の執筆者の手で同院の診療を解説する。写真やイラストを多用し、目次や索引から気になる病気・知りたい病気を検索できる。

編集後記

編集後記

2019.03.25

▽「埼玉県民は通行手形が無いと東京都に入れない」「隠れ埼玉県民をあぶり出すため『草加せんべい』で踏絵」「埼玉には医師がいない」。治療家の皆さん、埼玉で活躍できそうですよ! ……というのは冗談で、大ヒット映画『翔んで埼玉』を観たのです。おおむね上記のような内容ですが、終盤では埼玉の郷土愛を鼓舞していた気が。記者は転居が多かったので郷土愛らしきものが無く、田舎らしい田舎もありません。定年後は遠い親戚がいる高知にでも移住しようかな。経験を生かして地元紙を発行したりして。まず楮(こうぞ)という木を栽培。成木を蒸して皮を剥ぎ、干したり煮たりしてから叩いてほぐし……これ、地元紙じゃなくて「地元の紙」ですね。使う紙から作ろうかと……というのも冗談です。(前)

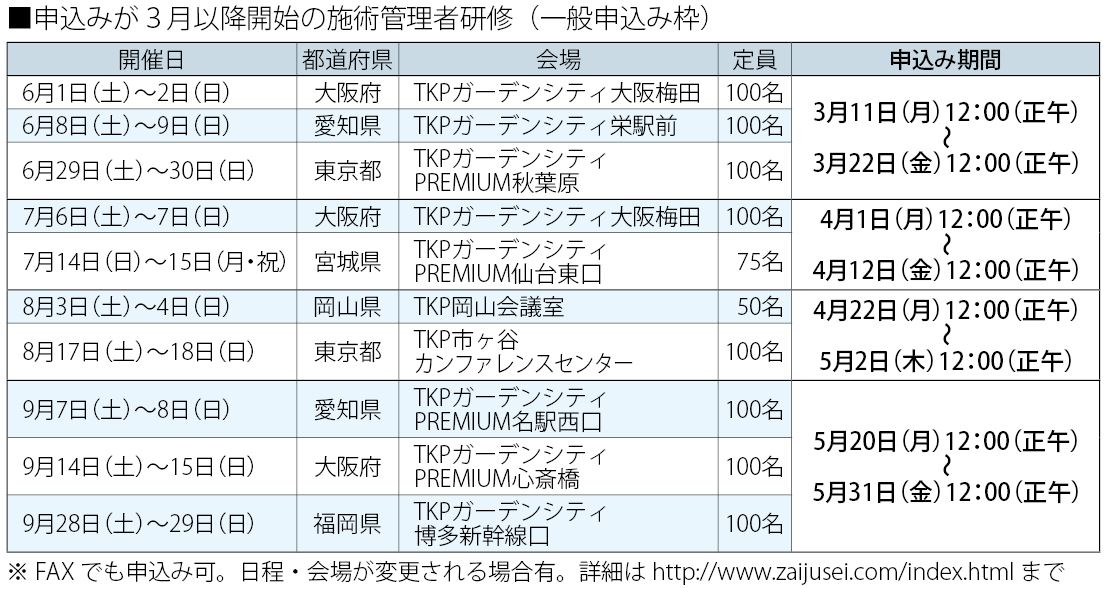

施術管理者研修の申込み、殺到中 5分足らずで定員オーバー

施術管理者研修の申込み、殺到中 5分足らずで定員オーバー

2019.03.10

受講できず、開業見送る柔整師も

平成30年度より、新たに「施術管理者」(柔整療養費の受領委任を取り扱える柔整師)になるために義務化された「施術管理者研修」で、再び問題が起こっている。研修の参加申込みが開始されるやいなや予約が殺到し、定員オーバーになってしまう。近々開業を予定していた柔整師が受講できず、開業を見送るといったケースも生じているという。(編集局・倉和行)

申込みの殺到は、昨春の研修導入の当初からみられ、「優先申込み枠」と「一般申込み枠」が新たに設けられた来年度開催分(2019年4月以降)からより顕著になった。

2019年5月開催の3会場(東京、大阪、福岡)のインターネット申込みでは、2月18日正午より「一般申込み枠」の申込みが始まったが、東京ではわずか5分足らず、大阪と福岡では10数分程度であっという間に定員(各100名)が埋まってしまったという。受講を希望していた柔整師の中には、数カ月後に開業を予定していたが、研修を受講できず開業を見送った者もいるようで、「超人気公演のチケットのようだ」と揶揄する声も業界関係者から聞かれる。しかも、見逃せないのが「申込み期間中」に複数件のキャンセルが出ているという点だ。

本紙より、研修を主催する公益財団法人柔道整復研修試験財団に問い合わせたところ、申込みが殺到している状況は認識しているとし、同財団にも柔整師などから直接問い合わせ・相談が来ており、寄せられた情報は厚労省に報告しているという。担当者は、「研修の回数や定員数は厚労省が決めており、今すぐ増やすというのは難しい。当財団では、申込みの方法において何かしらシステムの改変等で対応できるのかを含めて現在検討している」と話した。

昨年末には、同研修の定員数をはるかに上回る応募があり、これに対する救済策として、「施術管理者の申出または届出を、2018年4月1日から9月30日までに行った柔整師」に限り「研修を受けるべき期間」を延長する措置が取られた(本紙1087号)が、今回の「申込みの殺到」も早急な問題解決が求められる。以下に、来年度開催分の今後の申込みスケジュールを掲載。

『医療は国民のために』267 スポーツ傷害の「回復期の施術」は保険請求できるか?

『医療は国民のために』267 スポーツ傷害の「回復期の施術」は保険請求できるか?

2019.03.10

スポーツ傷害が柔整施術で回復することを議論するべく、あえて療養費で請求させることを私は推進している。スポーツ傷害においては、「1カ月くらい前から痛かったですよ」と患者が申し出る場合も少なくないが、療養費の支給対象の条件はあくまで「身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること」である。また、昨年発出された厚労省課長通知で「急性又は亜急性の負傷」は削除されたが、柔整業界は亜急性を「時間軸の経過」ではなく、「外力の作用の仕方」として捉えてきた歴史があり、慢性に至っていない「回復期」であるとし、回復期に認められる症状としての疼痛を緩解・緩和していることは療養費の支給対象である、と主張できると当然考えられる。

また、例えば1カ月という時間の経過が慢性症状と判断されるかどうかは、正直分からないのではないか。スポーツ傷害は回復できるものであるから、当然保険適用されるものと考えてもよいだろう。だが、そもそも「回復期」にある負傷の原因がスポーツに起因する傷害である場合、療養費として保険請求を認める範囲や基準はどのようなものが妥当なのかがはっきりしていない。これについては、国も保険者も、柔整業界さえも「どういうものか」考えるに至っておらず、私にも残念ながら医科学的見解が示せない。ただ、仮に不支給となった場合、なぜ慢性に至っていると判断できるのかを争うことは可能で、患者・被保険者の協力を得て、今後審査請求の実績を作るべく方策を採っていこうと思う。

つまるところ、スポーツ傷害・慢性疾患・回復期と療養費支給申請の関係性については、明快な基準が必要だがそんなものはない。しかも、保険請求の現場では、負傷日から初検日までが相当期間空いた場合には、摘要欄にコメントを記入する実態にあるが、2週間とか、1カ月といった時間の経過のみをもって「慢性症状」と決めつける保険者が多い中、実は、認めないと明確に判断しているのではなく、よく分からないので返戻しているケースが大半なのである。だから、このようなケースでの請求について質問されれば、「保険請求せよ!」と私は回答している。

医科の分野では、回復期リハビリテーション・回復期リハビリテーション病棟という概念が既に使われている。柔整の「回復期」は従来までの「亜急性」を言い換えた内容、つまり、スポーツ傷害における1カ月くらい前からの痛みを「回復期」と捉えるのであれば、医科の「回復期」と全く違う概念といえ、療養費支給申請として認められるべきであるというほかない。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

明治国際医療大学鍼灸学部 40周年記念公開講座

明治国際医療大学鍼灸学部 40周年記念公開講座

2019.03.10

鍼灸学のフロンティア、矢野学長「唯一生き残るのは変化できる者」

明治国際医療大学鍼灸学部は2月10日、「設立40周年記念講演」として、京都府南丹市の同学内で公開講座を開いた。1978年に国内初の高等教育機関における鍼灸師養成校として明治鍼灸短期大学鍼灸学科が開設されてから、昨年で40周年を迎えたことを記念した事業。テーマは『明治醫新―鍼灸×医療×スポーツ×?』。 (さらに…)