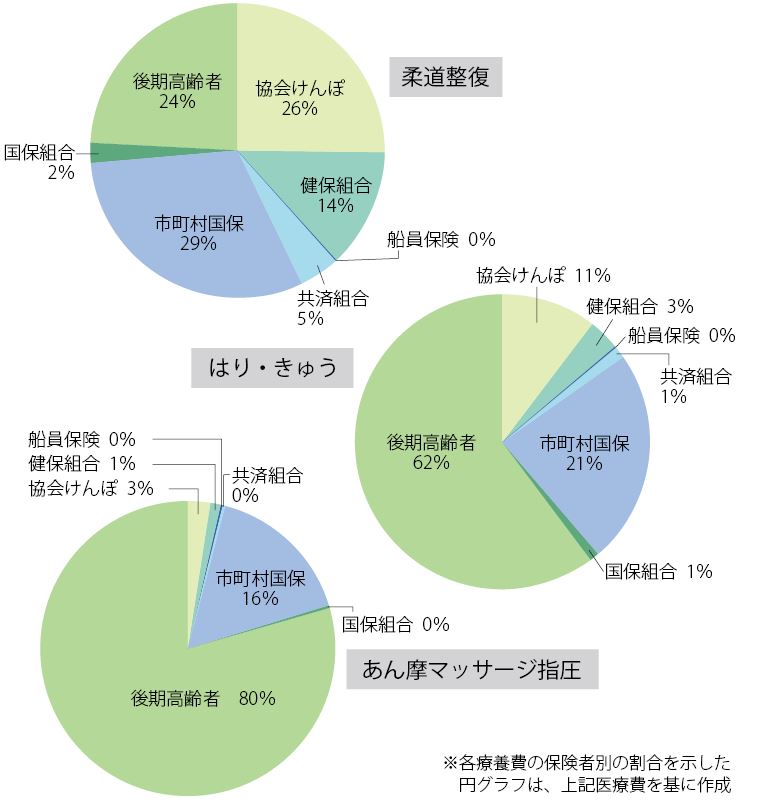

厚労省・平成29年度の保険者別療養費 柔整、市町村国保で125億円減 あはき、健保組合や国保で減少

2020.02.25

厚労省保険局調査課が昨年12月に公表した『医療保険に関する基礎資料』において、平成29年度の保険者別療養費の状況が示された。柔整は約3,437億円で、前年度より約199億円減った。減少額が最も高いのは、 (さらに…)

厚労省・平成29年度の保険者別療養費 柔整、市町村国保で125億円減 あはき、健保組合や国保で減少

厚労省・平成29年度の保険者別療養費 柔整、市町村国保で125億円減 あはき、健保組合や国保で減少

2020.02.25

厚労省保険局調査課が昨年12月に公表した『医療保険に関する基礎資料』において、平成29年度の保険者別療養費の状況が示された。柔整は約3,437億円で、前年度より約199億円減った。減少額が最も高いのは、 (さらに…)

Q&A『上田がお答えいたします』 「訪問施術料」新設の構築に期待

Q&A『上田がお答えいたします』 「訪問施術料」新設の構築に期待

2020.02.25

Q.

往療専門のあマ指師です。今後、往療料が距離に関係なく定額化されるとか、施術料と統合して新たに「訪問施術料」が設定されると聞きました。

A.

近々、あはき療養費検討専門委員会の議論が再開されますね。6月には2年に1回の料金改定が実施予定なので、 (さらに…)

連載『食養生の物語』81 新型コロナウイルス感染症とその対策

連載『食養生の物語』81 新型コロナウイルス感染症とその対策

2020.02.25

新型コロナウイルスによる感染症が、深刻な広がりを見せています。WHO(世界保健機関)は2月11日、「COVID-19(コビッド・ナインティーン)」と名付けたと発表しました。COは「コロナ(Corona)」、VIは「ウイルス(Virus)」、Dは「疾患(Disease)」、発生が確認された2019年の「19」が続くとされています。

現時点では重症化して死に至る致命率、感染力(基本再生産数)ともに、2009年に新型インフルエンザとして流行したH1N1亜型ウイルスや、SARS(重症急性呼吸器症候群)コロナウイルスによる感染症などと比較すれば低いと推定されています。新型のウイルス性感染症では、インフルエンザに対するタミフルのような治療薬や、予防のためのワクチンが存在しないために不安が強まってしまうのでしょう。だからこそ自己の持つ免疫力(自然治癒力)を高めることが必要といえます。免疫力を高めることは、例えばタミフルのように特定の疾患に対してだけではなく、あらゆる病気に対して有効であり、最高の対策とも言えそうです。

風邪など感染症の流行りやすい冬には、梅肉エキスを日頃から摂取しておくことがオススメです。 (さらに…)

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』16 「太陽と月で決めた暦」

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』16 「太陽と月で決めた暦」

2020.02.25

旧暦は、太陽と月を観察した天文学から作られています。一年は、太陽が南にある時に出来る影が一番長くなる冬至の日を始まりの子(ね)の月としましたが、 (さらに…)

『ちょっと、おじゃまします』 ~柔整・鍼灸の二本柱で幅広く~ 大阪府豊中市〈小林整骨院〉

『ちょっと、おじゃまします』 ~柔整・鍼灸の二本柱で幅広く~ 大阪府豊中市〈小林整骨院〉

2020.02.25

ケガが治って痛みが取れると体の健康が気になり始め、心の健康やさらには「美」にも興味が湧いてくる――。柔整師で鍼灸師の小林先生は、昨今の患者さんの傾向をそう見ています。柔整師として十数年のキャリアがあり、はり師・きゅう師免許も昨年取得しました。柔整・鍼灸の二本柱で、ケガから「美容鍼」まで施術の幅が広がったといいます。 (さらに…)

今日の一冊 介護ヘルパーはデリヘルじゃない 在宅の実態とハラスメント

今日の一冊 介護ヘルパーはデリヘルじゃない 在宅の実態とハラスメント

2020.02.25

介護ヘルパーはデリヘルじゃない 在宅の実態とハラスメント

藤原るか 著

幻冬舎新書 858円

昨年夏、介護ヘルパーの女性に利用者がわいせつ目的で睡眠導入剤を飲ませたことがきっかけで交通事故が発生し、話題となった。本書は事件発覚に先駆けて発行され、介護ヘルパーが直面する数多くのハラスメントの実態に警鐘を鳴らす一冊。ヘルパーをベッドに誘う老人、全裸で立ちふさがる青年、トイレ介助で性器を顔に押し付けてくる利用者……生々しい事例の数々はセクハラにどとまらず、それ以上に多いというパワハラ、ペット関係の問題にも及ぶ。筆者らが行う、介護従事者の権利を守るための取り組みも紹介。

編集後記

編集後記

2020.02.25

▽新型コロナウイルスの流行が拡大する一方、今年は過去10年で2番目にインフルエンザの患者が少ないとか。理由は、マスク着用や手洗いが徹底されているからと目されています。実際、医療関係者のSNSでは風邪やインフルエンザの患者が明らかに少ないとの声も目立ち、知人の鍼灸師の先生が「皆、普段どれだけ手洗いしてなかったんや」と嘆いていたのが印象的でした。……などと、のんきなことを言ってはいられません。「不要不急の集まりは控えよ」との国のお達し以降、取材予定だった勉強会や会食の中止が相次ぎ、各方面への影響を実感しています。医療者として不安な国民を支えることも大切ですが、体調不良の患者と接する機会が多い先生方ご自身も、どうぞ気を付けてお過ごしください。(平)

柔整療養費、16回目の専門委員会が2月28日開催

柔整療養費、16回目の専門委員会が2月28日開催

2020.02.20

柔整師団体や保険者、有識者等で柔整療養費の今後の運用や在り方を話し合う「柔整療養費検討専門委員会」が、2月28日に都内で開かれる。厚労省のホームページで発表された。

開催は昨年9月以来で、16回目となる。当日の議題は未定だが、過去の委員会で示された「議論の整理」の進捗や現状が確認されるほか、昨年末の不正受給報道に絡めて保険者が追及してくることが予想される。

なお、これまで同日にあはき療養費の検討専門委員会も開催されるケースが少なくなかったが、今回は柔整のみ。

日本総合医療専門学校、平成医療学園に組織編入

日本総合医療専門学校、平成医療学園に組織編入

2020.02.19

「日本総合医療専門学校」を運営する学校法人日本医科学総合学院(黒坂健理事長、東京都荒川区)と、学校法人平成医療学園が1月に合併した。これに伴って、4月1日付で日本総合医療専門学校が平成医療学園の設置校として組織編入される。

4月以降も同専門学校の「柔道整復科」はそのまま引き継がれ、グループ内の各校の緊密な連携による高度な教育環境を提供していくとしている。

植村直己冒険賞に全盲のあはき師・岩本さん

植村直己冒険賞に全盲のあはき師・岩本さん

2020.02.18

冒険家・植村直己をたたえて創設された「植村直己冒険賞」の第24回受賞者に、太平洋をヨットで横断した全盲のあはき師・岩本光弘さん(53歳)が選ばれた。植村直己の出身地・兵庫県豊岡市が2月12日に発表した。

2019年2月に小型ヨットでアメリカ・サンディエゴを出港し、太平洋上約14,000kmを無寄港で航行。55日間で達成した。

岩本さんは、先天的な視覚障害に見舞われ、16歳で全盲に。熊本県立盲学校理療科、筑波大学理療科教員養成施設を卒業し、筑波大学付属盲学校鍼灸手技療法科の教諭となる。その後、ヨットの世界に飛び込み、ブラインドセーラーとして活躍する。

大阪で『柔整師・鍼灸師のための展示商談会』、3月22日に

大阪で『柔整師・鍼灸師のための展示商談会』、3月22日に

2020.02.14

『柔道整復師・鍼灸師のための展示商談会 メディカルショー』が3月22日(日)、森ノ宮医療学園専門学校(大阪市東成区)で開催される。ミナト医科学などの治療機器メーカーやダイヤ工業などの医療用品メーカー、セイリン、日進医療器といった鍼メーカー、販売店など約40社が出展、治療、治療院にまつわる商品が一堂に揃う。全国柔整鍼灸協会事務局長の塚原康夫氏が講演を行う『大阪柔整合同同窓会』併催。いずれも入場・参加無料。

詳細を記載したチラシは森ノ宮医療学園校友会のホームページからダウンロードできる。

全鍼師会が療養費と自賠責でアンケート、3月10日まで

全鍼師会が療養費と自賠責でアンケート、3月10日まで

2020.02.13

公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会)が「療養費を用いたマッサージ施術の実態」と「自賠責保険の取扱い状況」について、アンケート調査を行っている。同師会によると「『変形徒手矯正術』の同意期間延長を国に対して要望するためと、あはきの自賠責保険取扱いを円滑にするため」とのこと。

アンケートへの応募は調査用紙をホームページからダウンロードし、3月10日(火)までにFAX(03-3359-2023)かメール(zensin@zensin.or.jp)で。

厚労省、柔整の電子請求に関する一般入札を公告

厚労省、柔整の電子請求に関する一般入札を公告

2020.02.12

厚労省が2月4日にホームページ上で、「柔道整復療養費の電子化に向けた業務支援一式」との件名で一般競争入札を告示した。柔整療養費の電子請求化に向け、システム整備・改修等の業務の支援・助言を行える委託先を求めている。開札日は3月9日。

電子化については、平成28年春の柔整療養費専門委員会で導入の検討を進める方向で意見がまとまり、同省はモデル事業等の実施に向けた調査などを行っている。平成29年には電子化に関する調査研究業務の入札を行っており、入札は今回で2回目。

接骨院支援のリグアが今春上場、柔整・あはき業から3社目

接骨院支援のリグアが今春上場、柔整・あはき業から3社目

2020.02.10

株式会社リグア(川瀬紀彦社長、大阪市)が今春、東証マザーズに上場することが分かった。上場予定日は3月13日。

同社は平成16年10月設立。接骨院・整骨院の経営面を支援するソリューション事業、保険代理店や金融商品仲介業を行う金融サービス事業を行っている。

柔整・あはき業を主体とする企業の上場は、アトラ株式会社、株式会社フレアスに次いで、3社目となる。

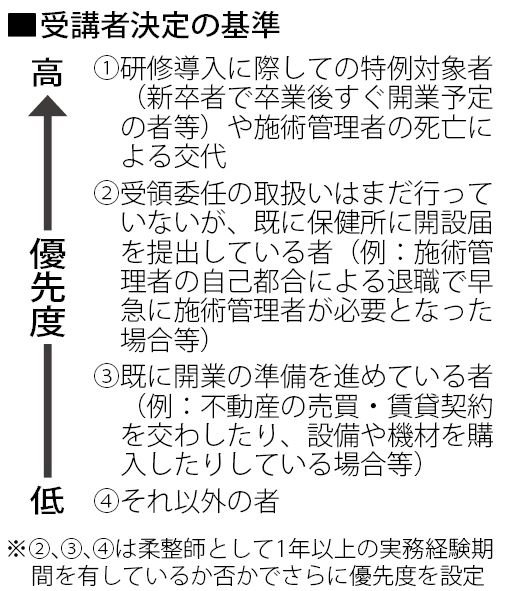

柔整・施術管理者研修の申込み方法を変更 「申込者の中で優先度の高い順」

柔整・施術管理者研修の申込み方法を変更 「申込者の中で優先度の高い順」

2020.02.10

―①特例者→②前任者の退職→③開業予定→④それ以外―

令和2年度の施術管理者研修の申込み方法が明らかになった。開業を取りやめる柔整師が現れるなど、問題を抱えていた従来の「先着順」を廃し、新たに「優先度の高さ」で受講させる仕組みに変更した。

「優先度の高い者・ケース」として挙げたのは、卒業後すぐに開業をする新卒者などの「特例対象者」のほか、施術管理者の退職により早急に施術管理者が必要となった場合や、既に開業の準備を進めている者などで、それぞれの条件の間でも優先順位がある(下図参照)。申し込みに当たっては、各条件に該当することを証明する書類の提出が必要。厚労省によるQ&Aも示されており、柔道整復研修試験財団のホームページ上で確認できる。

■厚労省作成の申込み方法に関するQ&A

問1 なぜ、今回申し込み方法を変更したのか。

(答) これまでの先着順では、ただちに施術管理者にならない方も応募していることから、研修が受けられないとの声がありました。

このため、一旦申し込みを受け付けた後に優先度が高い方を選定して受講者を決定し、通知する仕組みに改めたものです。

問2 優先度はどのようになっているのか。

(答) 現時点では以下の順で優先度を設定しています(今後、申し込み状況を見ながら優先度を変更する可能性もあります)。

①施術管理者研修導入時の特例対象者として、研修修了証の写しを後日提出する旨の確約書を地方厚生(支)局へ提出し、受領委任の取扱いの登録または承諾をされている方

②施術所において受領委任の取扱いはまだ行っていないが、既に保健所に施術所開設届を提出している(例 施術管理者が自己都合で退職したために施術管理者が必要となった)。

③既に開業準備を行っている方

④それ以外の方

さらに、上記の②・③及び④においては、既に柔道整復師として1年以上の実務経験期間を有するか否かで優先度を設定しています。

問3 どのように受講者を決定するのか。

(答) 問2の答の優先度②において、開設年月日等の日付順を元に、各会場の受講者を決定させていただきます。

問2の答の優先度③において、不動産の売買契約締結年月日等の日付順を元に、各会場の受講者を決定させていただきます。

また、問2の答の優先度④において、コンピューターシステムによる抽選により、各会場の受講者を決定させていただきます。

なお、今回で受講が決定されなかった場合には、次回で再度の申し込みをしていただく必要があります。

※第一希望から第三希望の受講会場が定員のため、受講者として決定されなかった場合、次回での再度の申し込みをしていただく必要があります。

問4 申し込み結果については、どのようにお知らせされるのか。

(答) 予約申し込みをしていただく折りに、マイページをご用意させていただきます。結果については、マイページでご確認いただくこととなります。

問5 施術管理者が自己都合で退職したため、施術所では自費診療で対応しているので、今回の申し込みについては、どこに該当するのか。

(答) 既に施術管理者がいないため、早急に施術管理者研修を受講する必要があることから、優先度②で申し込みして頂くこととなります。

【必要な書類】

・開設者又は法人の代表者が申し込む場合 → 施術所開設届

・現在の施術所で業務に従事する施術者が申し込む場合 → 施術管理者が自己都合で退職したことが確認出来る書類(例 開設届事項一部変更届及び離職証明書)及び施術所開設届

・その施術所に新たに勤務する者が申し込む場合 →施術管理者が自己都合で退職したことが確認出来る書類(例 開設届事項一部変更届及び離職証明書)及び新たに雇用する者の雇用関係が分かる書類

問6 施術管理者が退職予定であるので、今回の申し込みについては、どこに該当するのか。

(答) 施術管理者の退職を確認することが困難であることから、優先度④で申し込みして頂くこととなります。なお、優先度の見直しについては、今後、実施状況を見ながら検討することとしています。

問7 不動産売買契約をしていないと、優先度③で、今回の申し込みができないのか。

(答) 準備いただく書類として、開業準備が分かる書類が必要であるため(必ずしも不動産売買契約をしていなくとも差し支えない)、①不動産売買契約書の写し、②不動産賃貸契約書の写し、③構造設備や施術に用いる器具及び手指などの消毒設備の領収書の写しなど開業準備が分かる書類が一つでもあれば優先度③で申し込むことができます。

なお、複数の方が、同一の不動産売買契約書の写し等を流用するようなことは不可とさせていただきます。

『医療は国民のために』288 「保険者の裁量拡大」の風潮に思う

『医療は国民のために』288 「保険者の裁量拡大」の風潮に思う

2020.02.10

最近の柔整療養費の傾向として、支給決定に際し、ことさら「保険者判断」が強調されるようになってきた。この傾向はあはき療養費にも見られ、施術者団体として納得できない旨を保険者に伝えても、「療養費だから支給するもしないも保険者の勝手である」などと高圧的な言葉が返ってくる。しかも、行政に至っては「療養費なので最終的には保険者判断ですから」と何とも頼りない回答しかしてくれない。当然、療養費なので保険者が認めた場合が支給対象となる原則は理解している。が、何でもかんでも保険者の自由裁量によるものではないだろうと疑念を抱いてしまう。

療養費の支給条件を見てみると、「緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ……保険者ガ必要アリト認メタルトキ」とされていた条文が、昭和55年の健康保険法改正の際に「緊急」の文言を削除した。この改正の趣旨は、できる限り客観的に療養費が支給されるよう、保険者による裁量の余地を狭めることによって、被保険者の便益と負担の軽減を図ることが狙いであった。その結果、個別具体的に支給の可否を判断することになり、療養費の取り扱いは広まっていったのだ。

しかし、最近の国の通知・事務連絡は、明らかに保険者による裁量の余地を広めることを目指し、さらに、被保険者に施術を受けさせることを抑制するかのような内容だ。これらは冒頭に挙げた保険者や行政側の態度から見て取れる。この最たるものが、昨年1月より開始されたあはき療養費の受領委任だ。受領委任を導入するかしないかの判断が保険者の自由であるため、いまだに多くの国保は実施しておらず、健保組合においてはむしろ償還払いへの移行が進んでしまった。

また、健保連からは、同じ療養費の柔整の取り扱いでも保険者の自由裁量を認めるべきだとの意見も出されている。健保連は今後、この柔整療養費への保険者裁量の導入を果たす前段階として、まずあはきの受領委任において、保険者自らの判断の下、特定の患者(被保険者)について受領委任を認めず償還払いに戻せる仕組みの導入を声高に主張してくるだろう。もしこれが実現するようなことになれば、保険者の指導に従わない者や多頻回・長期受療の者などを受領委任の取り扱いからピンポイントで退場させることが可能になる。柔整療養費にまでも適用されれば、償還払いへの移行が「加速度的」に進行してしまうだろう。

保険者、特に健保組合は、厳しい保険財源を前に支給の抑制しか考えてはおらず、40年前の法改正で被保険者の便益と負担の軽減を図ったことなど知ったことではない。私としては、法改正の趣旨や意図が消え失せてしまい残念だが、その原因の全てが不正請求の実態による信頼関係の喪失・欠落ということであれば、仕方のないことかもしれない。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

全病理、マッサージ診療報酬で要望 推進協7団体での合同提出へ

全病理、マッサージ診療報酬で要望 推進協7団体での合同提出へ

2020.02.10

公益社団法人全国病院理学療法協会(全病理)が、以前より団体独自で提出してきたマッサージ診療報酬等の見直しに関する要望書について、日本視覚障害者団体連合(日視連、昨年10月に日本盲人会連合より改称)などあはき7団体(推進協)の連名での提出とすべく調整していることが分かった。

要望内容は、適切な研修を修了したマッサージ師等の診療報酬を引き上げ、理学療法士(PT)との格差を是正することのほか、理学療法従事者に鍼灸師を組み入れることなど(下記)。ただし、鍼灸師に関する要望については他団体と協議中。

長年にわたり要望続ける

要望を連名とすることは、昨年11月に開催された推進協の会合において、全病理が提案した。全病理は本紙の取材に対し、「PT以外の理学療法従事者が行う消炎鎮痛の点数は、PTと比べて非常に低いものです。また、理学療法従事者を対象として平成4年より実施している運動療法機能訓練技能講習会は、鍼灸師でも受講できるにもかかわらず、受講しても診療報酬、介護報酬の算定要員として認められません。それでも資質向上のために定期的に修了している鍼灸師は存在し、当会にも複数在籍しています。この格差も是正したいと考え、長年要望を続けてきました」とコメントした。厚労省に対し、今年度中の要望書提出を目指して、現在調整中だという。

■全病理の要望内容(概要)

【診療報酬】

・疾患別リハビリテーション料の施設基準における、理学療法士と「運動療法機能訓練技能講習会を受講し、定期的に適切な研修を修了しているマッサージ師等(以下、理学療法従事者)」の診療報酬算定上の格差是正

・消炎鎮痛処置における、理学療法従事者が行う手技療法の評価

・理学療法従事者に「はり師、きゅう師」を加える

【介護報酬】

・指定通所リハビリテーション費において、理学療法従事者を全ての時間帯で算定要員とする

・機能訓練指導員において、理学療法従事者を「リハビリテーション専門職」として位置付ける

商品紹介 トワテック『ホワイトテープ<ベージュ>』

商品紹介 トワテック『ホワイトテープ<ベージュ>』

2020.02.10

―「肌色」だから目立たない―

トワテック(東京都文京区)の、「肌色」だから目立たない『ホワイトテープ<ベージュ>』。

従来品の「手で切りやすい特殊加工」「引っ張りに強く高いサポート力」という特長はそのままに、色だけを変更した。「女性など、患者さんの『目立つのは嫌』という気持ちに寄り添えるテープ」と同社。サイズ3.8㎝×13.7m・入数8巻と5.0㎝×13.7m・6巻は直販価格1,600円、3.8㎝×13.7m・1巻は同350円、5.0㎝×13.7m・1巻は同380円で、いずれも税抜価格。販売に関する問合せは同社(0120-609-151)へ。

連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』22 着床

連載『不妊鍼灸は一日にして成らず』22 着床

2020.02.10

この連載もネタがどれだけ続くかと思いきや、毎月色んなことが起こります。ある医師から当会、一般社団法人JISRAM事務局長の徐大兼先生に「鍼による着床改善」というテーマで執筆依頼が来ました。そして徐先生から「一緒に書こうよ」と言われて「もちろんいいよ」と安請け合い。でもちょっと待てよ、日本中の産婦人科医が目を通すこの本に説得力を持って書けるのか、と不安に駆られました。五里霧中とはまさにこの事。鍼灸の作用機序が現代医学的に見ても着床に影響することを説明し、かつそれに見合ったデータを提示できるか。つまり理論、基礎研究、臨床データの三位一体の完成度が高くなくてはなりません。未完成ですが、執筆の導入部分をかいつまんで以下に紹介します。

――鍼及び灸はホリスティックな医療だと言われるが、分析すると①自律神経に関する作用②免疫に関する作用③局所血流に関する作用③精神的充足に及ぼす作用の四つに集約されると考える。様々な基礎研究がなされているものの、着床に及ぼす作用についてはほとんど未解明である。そこで本稿では特に①~③について基本的な概念、それぞれに対する鍼の作用、期待される効果、現段階で蓄積されたデータを提示し、鍼の着床に対する作用を論じる。自律神経はサーカディアンリズム(日内変動)によってコントロールされているが、昨今、交感神経、副交感神経それぞれが優位な状態において、免疫細胞の体内循環、組織滞在、二次リンパ組織へのホーミングに影響を与えていることが分かってきた。特に交感神経優位な状態では、骨髄系の好中球や単球(組織に移動する時にマクロファージなどに変化する)は末梢組織に、リンパ系細胞群はリンパ節に集積し抗原提示を受ける準備をして、外敵の侵入に備えている。免疫系は、約6億年前に生物に自然免疫が誕生。そこから約2億年遅れ、脊椎動物が誕生して獲得免疫が始まった。さらに遅れて今から1.5億年前に胎生生物が出現したが、子宮の中に存在する免疫細胞は自然免疫担当細胞であるNK細胞とマクロファージがその大部分を占めており、初動免疫の急先鋒である好中球が存在しないことなど、勉強すればするほど極めて理にかなっている。子宮内には、その部位や時期で差はあるものの、およそ約70%のNK細胞、次いでマクロファージやT細胞、わずかな樹状細胞が存在すると言われている。そこで、鍼灸と関連が深いものとして、NK細胞(脱落膜NK細胞:decidual NK細胞)について言及する。dNK細胞は末梢血中のものと異なり、表面に独自の膜タンパクを発現し細胞傷害性を持たず、サイトカインの分泌などで妊娠の維持に働くと言われている。NK細胞はリンパ系共通前駆細胞より分化し、T細胞とは兄弟の関係である。そしてdNK細胞は、胎児のMHCクラスⅠとの相互作用を持っている。胎児栄養膜細胞の一部はHLAの独特な形を持っており、dNK細胞はそれを認識する抑制系受容体を持ち、アロ反応を抑制している。一時期、子宮内のNK細胞が多いと良くないと言われたが、dNK細胞が末梢血中のNK細胞とは似て非なるものであるのは周知の事実となった。非自己を全て食い殺す「生来の殺し屋(Natural Killer)」とはもはや別物である――。

医師向けなので少し難しいでしょうか。ちょうど当会の今年の公開講座が『免疫を学んで着床を知る!』というテーマで、着床に対する鍼灸の効果を探っていく予定です。しかし1月20日に一般参加募集を開始してたったの5日で、100名の定員で残席は20余り。この紙面をご覧になる頃に空きはあるのでしょうか。参加ご希望の方は、とりあえずメールしてみて下さい(hari9@pearl.ocn.ne.jp)。上記の書籍の発刊については、またお知らせします。

【連載執筆者】

中村一徳(なかむら・かずのり)

京都なかむら第二針療所、滋賀栗東鍼灸整骨院・鍼灸部門総院長

一般社団法人JISRAM(日本生殖鍼灸標準化機関)代表理事

鍼灸師

法学部と鍼灸科の同時在籍で鍼灸師に。生殖鍼灸の臨床研究で有意差を証明。香川厚仁病院生殖医療部門鍼灸ルーム長。鍼灸SL研究会所属。

JATAC関東ブロック研修会 厚底シューズの構造など解説

JATAC関東ブロック研修会 厚底シューズの構造など解説

2020.02.10

安全性の研究不足も示唆

ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会(JATAC)の関東ブロック研修会が1月26日、埼玉県内で開催された。

講演では、JATAC専務理事の蛭間栄介氏(帝京大学医療技術学部教授)が、足部アライメントに着目して長距離走におけるスポーツ障害の機序を概説したほか、スポーツシューズ開発の歴史を紹介した。

この3、4年ほどの厚底シューズブームの発端となった『Hoka One One』のシューズの場合、厚底である意義は、クッション性向上のほか、踵に丸みをつけた「ゆりかご」状の形状により、後足部接地からスムーズに前方へ体重移動できる作りを実現できる点にあったと説明。一方で、最近話題となっているナイキの厚底シューズはカーボンプレートを内蔵し、爪先が曲がらないほど固く、前足部接地を前提とした構造であり、使用時はこうした差異を理解しておく必要があるとした。また、平成30年に同シューズを使用した設楽悠太選手が日本新記録を更新した際の走りを「膝が内転し、踵が外に出ている」と指摘。結果を出しているとはいえ、膝を痛める危険のある走り方を誘発している可能性を示唆した。また、カーボンファイバーシューズの最新報告として、▽は下腿部の関節への負荷を分散するとした研究、▽酸素摂取量やストライド、重心の上下動などを改善するとした研究、▽ミッドソールにカーボンファイバーを挿入する場合と比べ、靴内部に挿入すると床反力が減少し、ショパール関節背屈と足関節底屈が優位に増加するとした研究を紹介。「足下のアーチにわずかな角度の変化があれば、姿勢全体には大きな影響が生じる」として、安全性に関する研究を増やしていくよう呼びかけた。

このほか、3月1日開催の東京マラソンへの提言を掲げたシンポジウムでは、JATACの小池龍太郎副理事長、今井裕之理事が登壇。ボランティアの参加呼びかけなども行われた。