連載『食養生の物語』80 始まりと、終わり

2020.01.24

あけましておめでとうございます。令和最初の新年を迎えましたね。いま一度、私なりに「令和」を解釈してみると、「れい」(数字のゼロ)の「わ」(足し算)。ゼロをどれだけ足しても変わらないように、表面を取り繕ってみても本質が明らかになってしまう時代になると言えそうです。

そして今年の干支は、庚子(かのえ・ね)です。「子」という字は、終わりを意味する「了」に、始まりの「一」と書きます。大きな流れでは、時代の終わりから始まりへの切り替わりであり、小さなところでは一日一日の始まりと終わりを意識すると良いように感じます。

食事でいえば、「いただきます」に始まり「ごちそうさま」で終わる。ちょっとした習慣ではありますが、日常の中で忘れがちかもしれません。日々の忙しさにかまけて、「エネルギー補給できれば」とか「お腹にさえ入れば」といった習慣が根付き、もはや食事が“食餌”と化しつつある人も少なくない中で、きちんとした食事を大切にしたいところです。「健康のことを考えれば、食事はよく噛むのが良い」といったことを、知識として知ってはいても、なかなか実践できていない人も多いのではないでしょうか。まずは「いただきます」と手を合わせ、最初の一口を口にしたら、一旦は箸を置いて味わう。その最初の一口が食事のリズムをつくるので、二口目以降も噛むことを意識できるようになります。

食養生といえば、とかく「何を食べるか」といった話題になりがちですが、このようにきちんとした食事法があっての養生です。食事の前に手を合わせ合掌することは、食べるものと自分自身とが合わさって一つになる行為を表わします。そうして栄養やエネルギーが身につくことを意識してみると、「ごちそうさまでした」と感謝の気持ちも沸いてきます。そして決まった時間に食事をすることで、一日のリズムも整ってくるようになります。

治療に際しても、「なかなかお通じがないから」と聞いていきなり便秘症を疑う前に、患者さんの生活リズムを尋ねてみる。適当なものを食べて済ませているのと、きちんと食事をしているのとで排泄のリズムが同じであるはずがありません。そこを抜きにして同じ治療をしても、それで同じ結果が出る方が、むしろ不自然であると言えます。

なにをどうやるかという方法論の前に、人としてどうあるかという姿勢を改めてみる。一日の始まりには、丁寧にお茶を入れて味わってみる。食事のときには始まりと終わりに手を合わせる。小さな習慣の積み重ねで、常に心を安定させていきたいところですね。今年も一年、よろしくお願いいたします。

【連載執筆者】

西下圭一(にしした・けいいち)

圭鍼灸院(兵庫県明石市)院長

鍼灸師

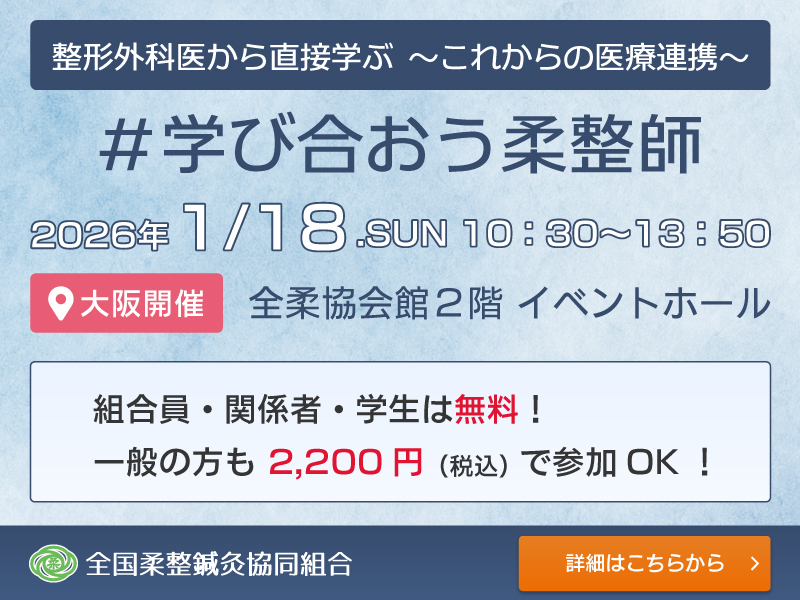

半世紀以上マクロビオティックの普及を続ける正食協会で自然医術講座の講師を務める。