「12月2日以降の施術所でのマイナ保険証資格確認方法」のまとめ情報配信

2025.12.02

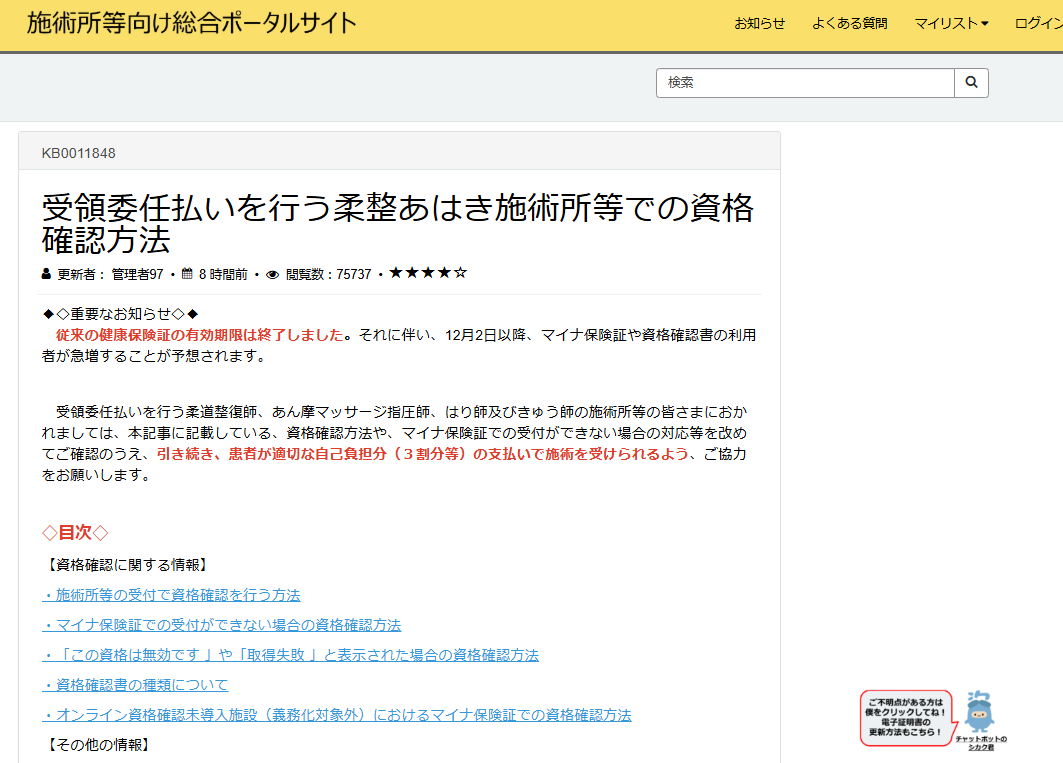

厚労省が12月2日、オンライン資格確認に関する施術所等向け総合ポータルサイトで、「受領委任を行う柔整あはき施術所等での資格確認方法」を掲載した。

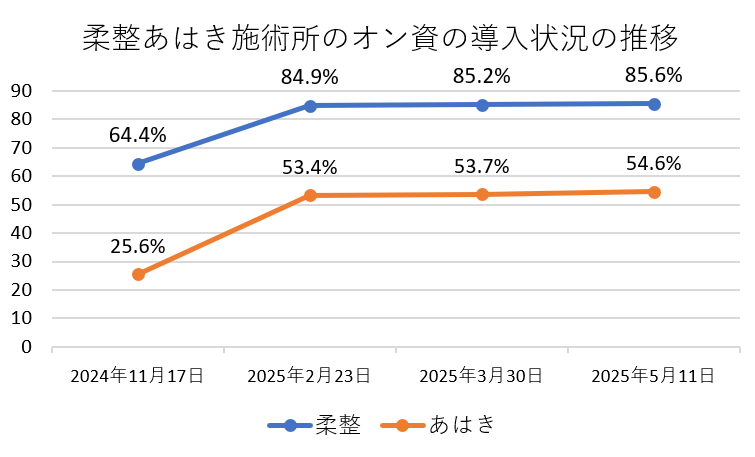

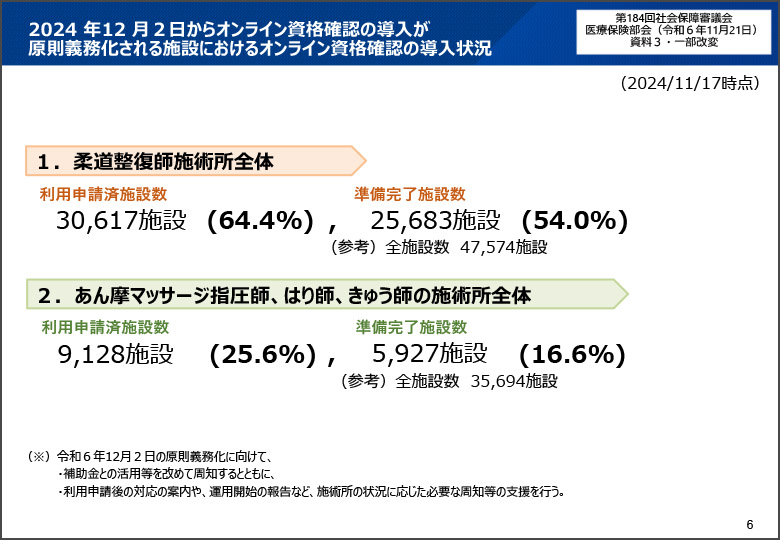

12月1日をもって従来の健康保険証の有効期限が終了したことを受け、配信されたもの。今後、本格移行された「マイナ保険証での資格確認を基本とする仕組み」への対応等の情報がまとめられている。

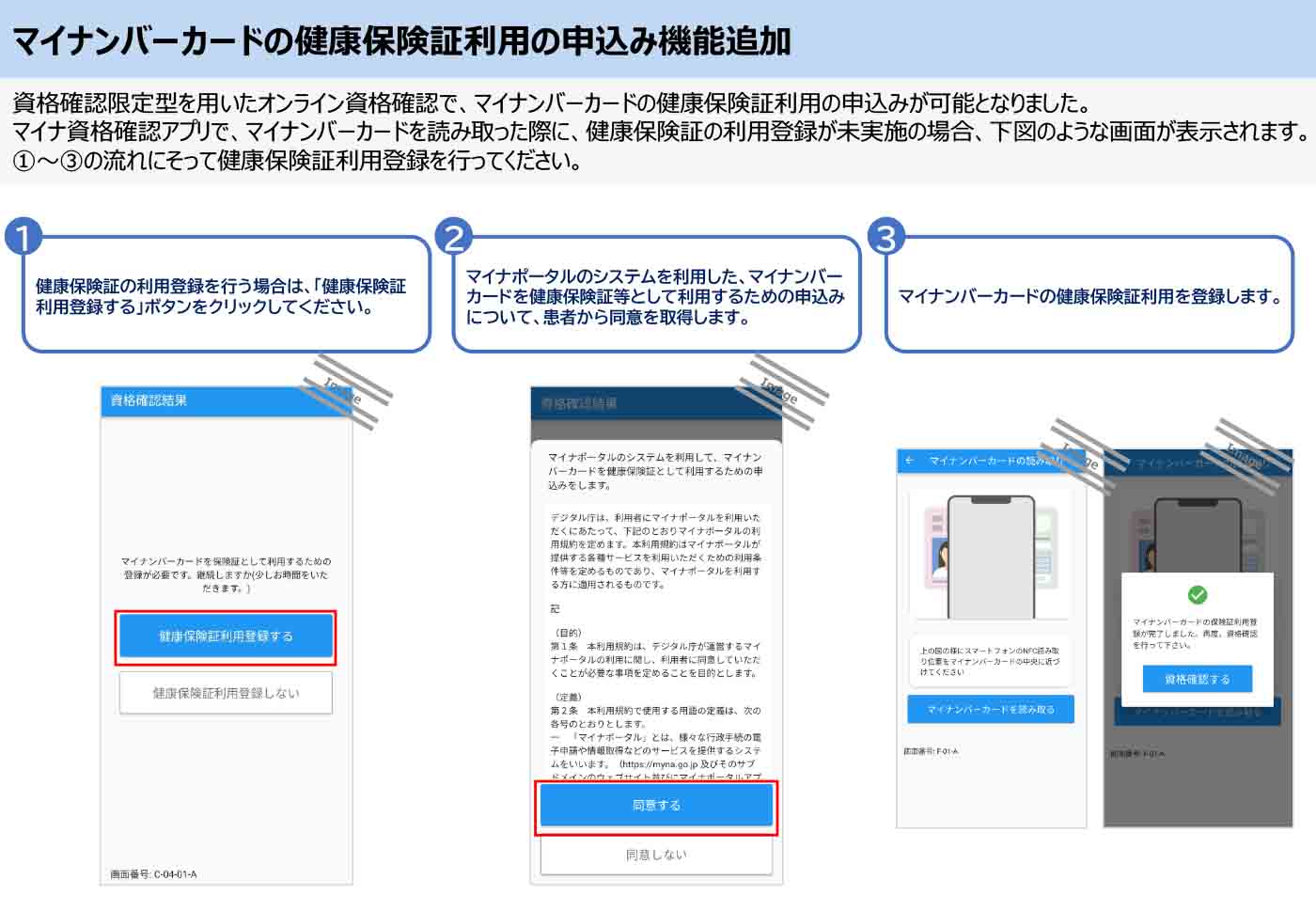

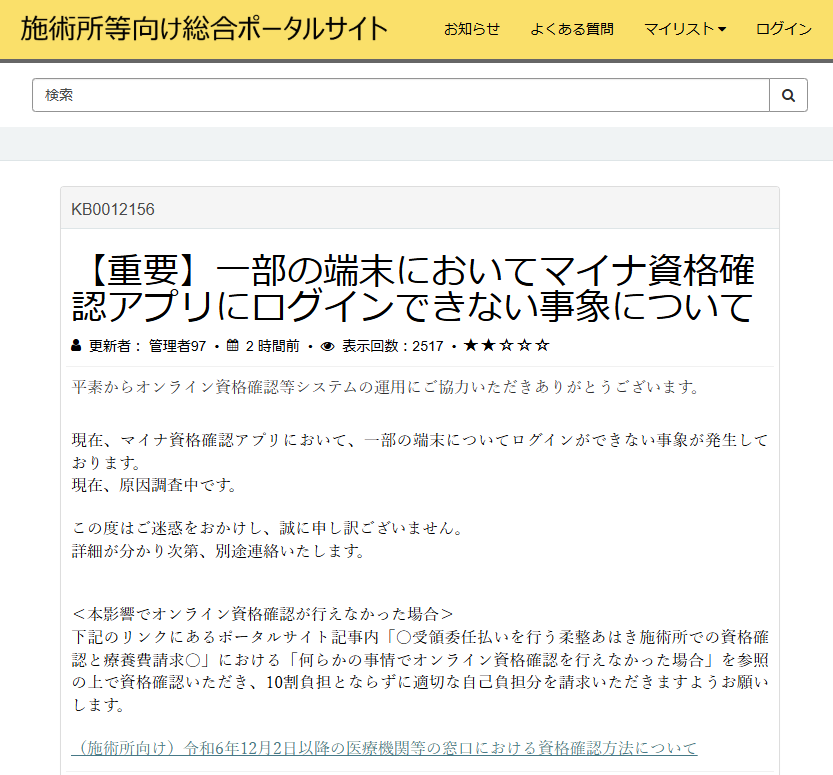

12月2日以降は原則として、受領委任を取り扱う施術所の窓口においてマイナ保険証を提示することが患者に求められるが、マイナ保険証を持っていない患者が来院したり、機器トラブル等でオンラインによる資格確認を行えなかったりするという事態も想定され、そのようなケースでの対応方法等が解説されている。

厚労省は、今後マイナ保険証や資格確認書の利用者が急増することが予想されるとし、施術所に向け「引き続き、患者が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで施術を受けられるよう、ご協力をお願いします」と呼びかけている。

参考記事:『「紙の保険証」12月1日で終了、「マイナ保険証」の受付体制を』