接骨院・整骨院の数は5万カ所強で「横ばい傾向」、令和6年末時点

2025.08.26

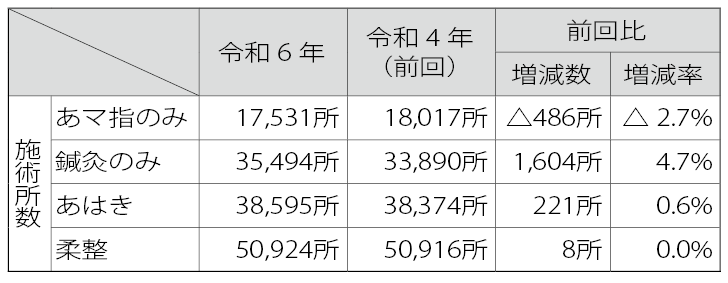

全国の柔整施術所数が令和6年末時点で5万924カ所となり、2年前からわずか8カ所の増加でほぼ横ばいだったことが分かった。厚労省がこのほど、隔年で施術所数等を集計した『衛生行政報告例』の令和6年版で示した。 (さらに…)

接骨院・整骨院の数は5万カ所強で「横ばい傾向」、令和6年末時点

接骨院・整骨院の数は5万カ所強で「横ばい傾向」、令和6年末時点

2025.08.26

全国の柔整施術所数が令和6年末時点で5万924カ所となり、2年前からわずか8カ所の増加でほぼ横ばいだったことが分かった。厚労省がこのほど、隔年で施術所数等を集計した『衛生行政報告例』の令和6年版で示した。 (さらに…)

オン資の協力金、「取り組み報告」は9月末が期限

オン資の協力金、「取り組み報告」は9月末が期限

2025.08.19

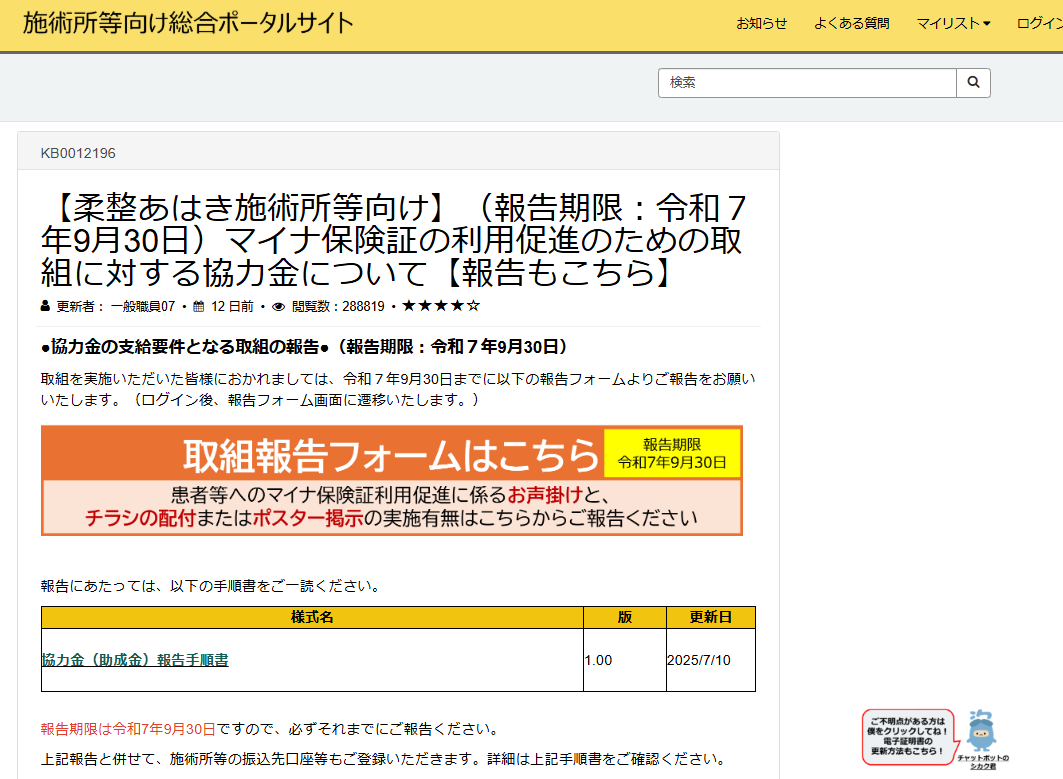

オンライン資格確認(オン資)を導入した柔整・あはき施術所が、患者等に対し、マイナンバーカードの利用を促した場合、国の推進する医療DXに協力したとして支給される協力金(5万円)について、実際に活動をしたことを報告する「専用フォーム」が7月上旬に開設されたが、このほど報告期限についても公表され、「9月30日まで」と決まった。

協力金を受け取るためには、5月から7月までの間に、▽患者等に対してマイナ保険証の利用促進を図る声掛け、▽チラシの配付またはポスター掲示、の両方に取り組む必要があり、その後、取り組みを行ったことを証明するため、厚労省へ報告しなければならない。 (さらに…)

東京都が物価高対策で3.9万円支援、8月中旬より順次申請開始

東京都が物価高対策で3.9万円支援、8月中旬より順次申請開始

2025.08.04

東京都がこのほど、物価高に直面する施術所の負担軽減のため、「緊急対策支援金」を給付することを発表した。

支給額は1施術所当たり3万9,000円で、12月以降に支給する予定という。

対象となる施術所は、都内で開設しており、療養費の受領委任取扱いを行っている、または償還払いによる保険診療を行っている所に限る。出張専門による施術所も対象に含まれる。

申請手続きの方法は2通りで、①書面申請、②デジタル庁が運営する補助金申請システム「Jグランツ」。申請の受付期間は、書面申請が8月18日~9月16日(webによる事前申込が必須)、Jグランツが10月1日~10月20日となっている。

東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(令和7年度)

1年以内の施術利用率「14.5%」、リクルート社の2025年あはき柔整実態調査から

1年以内の施術利用率「14.5%」、リクルート社の2025年あはき柔整実態調査から

2025.07.29

「接骨・整骨」で利用率高く、10代の「若年層」に広がりみせる

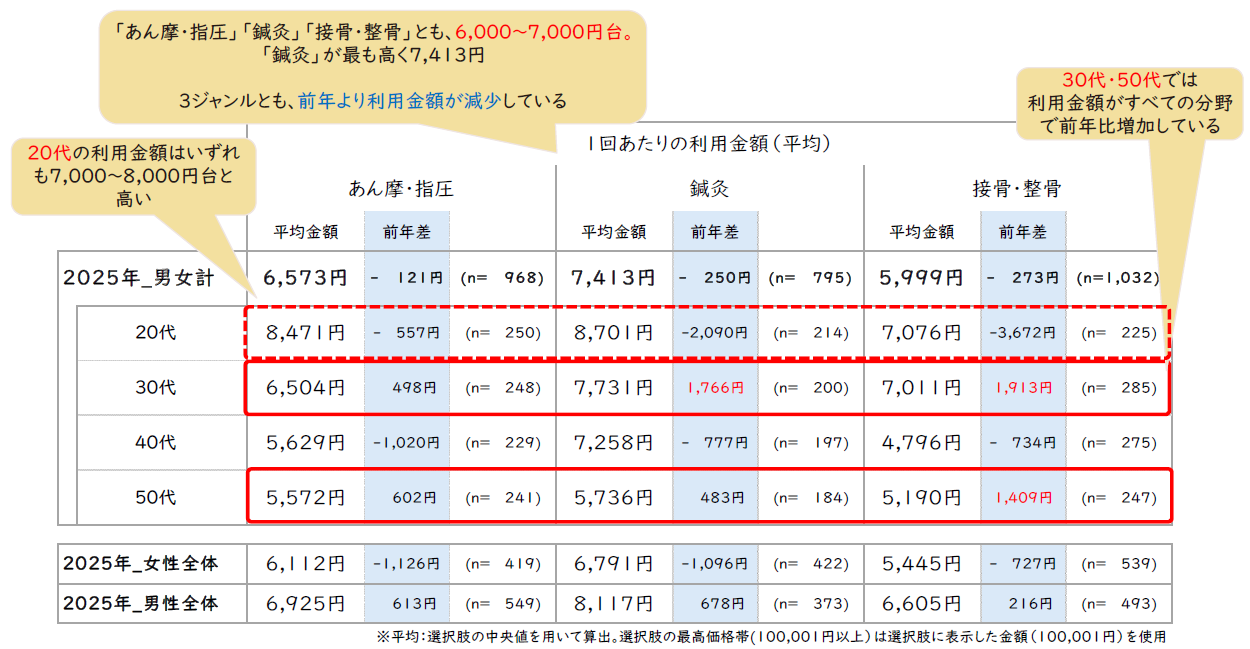

ここ1年以内に「あん摩・指圧」「鍼灸」「接骨・整骨」のいずれかを利用した割合が「14.5%」だった。株式会社リクルートの美容に関する調査研究機関・ホットペッパービューティーアカデミーが4月中旬に行った『鍼灸・接骨院に関する利用実態調査2025』で報告した。前年調査より1.5ポイント減少したとしている。

調査は、全国の15歳から69歳までの男女5,500人にインターネット上で実施した。各施術の中で最も利用が高かったのは「接骨・整骨」の8.7%で、特に10代で利用率(前年比1.8ポイント増)が伸びている。

療養費(健康保険)の有無に関する質問もあり、「保険適用なし」での利用率は10.5% (さらに…)

2025年上半期の「療術業」倒産、過去20年間で最多更新

2025年上半期の「療術業」倒産、過去20年間で最多更新

2025.07.09

今年1月から6月までの療術業(鍼灸マッサージ院、接骨院、リラクゼーション店舗含む)の倒産件数が55件で、2006年からの20年間の上半期で過去最多を更新した。東京商工リサーチが7月6日に公表した。

前年(2024年)同期比は17%増。倒産した55件のうち、8割超(83.6%)が「売上不振」が原因だった。また、 (さらに…)

大阪府が物価高対策で3万円支援、7月14日申請開始

大阪府が物価高対策で3万円支援、7月14日申請開始

2025.07.08

大阪府がこのほど、府内の施術所に対し、物価高騰対策の支援金として3万円(1施設当たり)を給付することを発表した。申請受付は7月14日から。

療養費の受領委任の取扱う施術所が対象となり、申請は原則オンライン上の専用フォームから行う。同一施設内であはきと柔整それぞれを行っていれば、一つの施術所とみなして重複申請はできない。支援金の支給は、審査を終えたものから順次給付するとしている。

大阪府ホームページ「大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金について」

また現在、他の県でも同様の支援金給付を実施している。既に申請が始まり7月末に受付を終了する自治体として、千葉県(支給額1万円)、神奈川県(同3万円)、石川県(同4万円)、三重県(同1万300円)、広島県(同7,500円)、山口県(同3万円)、佐賀県(同2万円)などがある。

千葉県:令和6年度千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業

神奈川県:令和7年度神奈川県医療機関等物価高騰支援金

石川県:物価高騰対策支援事業(医療機関・福祉施設等)

三重県:物価高騰対策支援金

広島県:物価高騰に係る医療事業者支援事業

山口県:山口県医療機関等光熱費高騰対策支援金

佐賀県:医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金

期限切れの紙の保険証でも「療養費請求は可能」、来年3月末まで

期限切れの紙の保険証でも「療養費請求は可能」、来年3月末まで

2025.07.07

マイナ保険証の本格移行に伴い、今後、有効期限切れで失効する紙などの健康保険証について、整骨院や鍼灸院等の受領委任払いを取り扱う施術所の窓口で、暫定的に2026年3月まで使える措置が取られることが分かった。

厚労省が6月27日付で、医師会などの医療関係団体や自治体に向けて発出した事務連絡「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料」の中で特例措置を示しており、本紙による厚労省への取材で「施術所も、医療機関と同様の取扱いとなる」との回答を得た。

特に8月以降、多くの自治体で (さらに…)

【大阪・関西万博】9月に期間限定でバーチャル鍼灸院がオープン!

【大阪・関西万博】9月に期間限定でバーチャル鍼灸院がオープン!

2025.07.03

9月1日(月)~9月7日(日)、大阪・関西万博でバーチャル鍼灸院が開かれる。VRで鍼灸治療を体験することができ、万博で鍼灸関連の催しは初となる。発起人は伊藤和憲氏(明治国際医療大学教授)、出展は同氏が文化観光大使を務める南丹市。

バーチャル鍼灸院は、関西パビリオン京都ゾーン『ICHI-ZA一座きょうと』内、「いのち」の区画で体験できる。このブースでは、京都の市街地がオーバーツーリズムである反面、中部に位置する南丹市は、魅力ある観光資源がありながら人を呼び込めていないという課題を、ICTで解決しようという取り組みを紹介している。「養生」というキーワードのもと観光地と観光客を繋ぐガイド役を果たすのが、伊藤氏の開発したアプリ「YOMOGI+」だ。いくつかの設問に答えると、東洋医学の視点で体調・体質に合わせた観光地や体験のコンテンツが提案される。

そのコンテンツの一つにバーチャル鍼灸院がある。VRゴーグルを装着すると、 (さらに…)

柔整・あはきの業団の令和7年度役員改選、「現体制続投」目立つ

柔整・あはきの業団の令和7年度役員改選、「現体制続投」目立つ

2025.07.01

令和7年は、主だった柔整師・あはき師団体の役員改選の年に当たる。5月から6月にかけて総会が開かれ、役員・執行部が選出されたが、現体制を続投する団体ばかりだった。

日本柔道整復師会(日整)は長尾淳彦会長が再選され、2期目に臨む。副会長には竹藤敏夫氏、山崎邦生氏が就任した。

全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)は理事長の上田孝之氏が2期目を続投。岸野雅方氏が会長、塚原康夫氏が専務理事と変わらずのまま。

公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会)は、前期途中で会長に就いた長嶺芳文氏が、引き続き選任された。副会長には、狩野裕治氏、廣野敏明氏、石川英樹氏、尾野彰氏、往田和章氏が選ばれた。

公益社団法人日本鍼灸師会(日鍼会)も中村聡氏が会長2期目を決めた。副会長には小林潤一郎氏、児山俊浩氏、安田政寛氏が選出されている。

鍼灸師と精神科の連携強化をめざすAPネットワーク、参加呼びかけ

鍼灸師と精神科の連携強化をめざすAPネットワーク、参加呼びかけ

2025.06.30

鍼灸師(Acupuncturists)と精神科領域の医療従事者(Psychiatrists)がつながり、学び、助け合うための非営利団体『APネットワーク』が参加者を募集している。

APネットワークは、精神科医で昭和医科大学発達障害医療研究所副所長の中村元昭氏が、ストレスケア病棟で約10年に渡り鍼灸研究に取り組んだのち、精神疾患の当事者や予備軍に適切に鍼灸が選択できるシステム構築の必要性を実感し、令和3年12月末に立ち上げたもの。

APネットワークで行っている医療協働のための具体的な取り組みとしては、発達障害や慢性疼痛、依存症、緩和ケアなどをテーマとしたオンライン勉強会を2カ月に1回実施。専門家の講義や質疑、意見交換を行っている。

もう一つの主要な活動は、患者を安心して紹介できる「鍼灸院リスト」の作成。リストへの登録には3年の臨床経験が必須となるほか、学会参加及び卒後研修の修了などの基準を設けている。登録後の紹介においては、患者来院後の報告書の作成や適切なタイミングでの逆紹介を促すなど、信頼関係を構築し協力して患者を診るためのルール作りも進めている。

また「鍼灸院リスト」と併せて、鍼灸を分かりやすく解説する「鍼灸パンフレット」作成に取りかかっているほか、鍼灸師と精神科医療従事者がオンラインで個別ケースの相談ができるシステムづくりにも着手する予定。

6月下旬よりCAMPFIREにてクラウドファンディングを開始

6月時点で鍼灸師、医師、看護師、心理師を合わせ800名程の登録があり、さらなる活動の周知や「鍼灸院リスト」の活用を促すためのホームページ制作のため、6月21日からCAMPFIREにてクラウドファンディングを開始している。終了予定は8月11日。

立ち上げから運営に関わっている東京有明医療大学保健医療学部鍼灸学科助教の松浦悠人氏は、

「私たちは、精神科医をはじめとする医療従事者と鍼灸師が連携し、メンタルヘルスの悩みを抱えている人々に鍼灸という選択肢が届くようにするための活動を行っています。現在の活動の中心はオンライン勉強会や鍼灸院リストの作成ですが、今後はさらに活動を展開していく予定です。もしご興味があれば是非ご参加いただき、東西両医学が連携・共創する医療を共に創り上げていきましょう!」とコメント。

APネットワークへの参加は無料で、心の病を持つ人をみる医療従事者に向け広く募っている。登録はこちら

■CAMPFIRE「APNET」へのクラウドファンディングページへのリンクはこちら

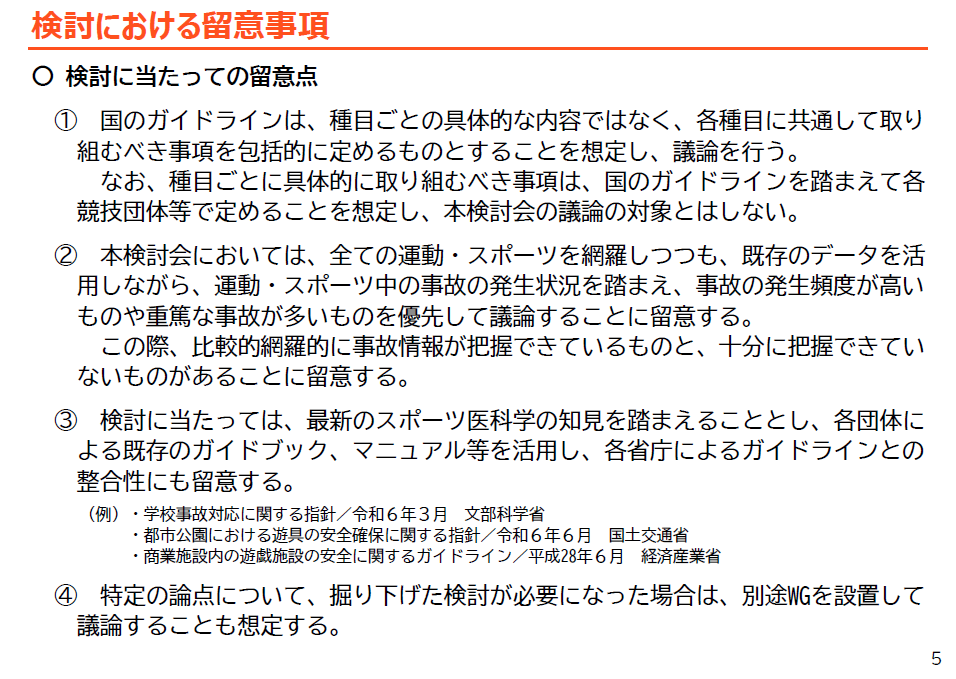

ケガや熱中症などスポーツ中の安全確保で検討会、スポ庁

ケガや熱中症などスポーツ中の安全確保で検討会、スポ庁

2025.06.20

ガイドライン策定に向け、年度末までに意見とりまとめ

スポーツ庁が6月9日、運動やスポーツ中のケガ防止を含む安全対策を議論する検討会を都内で開いた。

国として今後、スポーツ活動全般において安全を確保するための包括的なガイドライン(指針)を策定することを目指しており、それに向け有識者らを集めて協議を重ねていく。議論する内容は、外傷への対応や熱中症等による事故のほか、暴力やハラスメント、ドーピングといった幅広い分野に及ぶ。

検討会メンバーには、スポーツ関連団体をはじめ、医師会やアスレティックトレーナー団体も含まれており、最新のスポーツ医科学の知見を踏まえ、議論を深めていくようだ。定期的に会合を開き、今年度を目途に検討会としての意見をとりまとめる予定としている。

鍼灸メーカー中心の新団体「OMFES」発足、企業側から鍼灸発展を目指す

鍼灸メーカー中心の新団体「OMFES」発足、企業側から鍼灸発展を目指す

2025.06.11

「他団体と連携」「独自の展示会業務」「国へ提言」などに取り組む

鍼灸材料の製造企業を中心に、新たな団体として今春発足した「東洋医学未来推進協会」(OMFES・オムフェス)が5月30日、名古屋市内で設立総会を行った。

OMFESは、「鍼灸業界の課題解決を目指すこと」を目的に、業界内外の団体との連携や付設展示の運営、行政・業界に向けた提言などに取り組んでいくとして、4月1日に発足。会長には押谷小助氏(株式会社山正会長)が就任したほか、副会長に小倉洋介氏(セイリン株式会社副社長)と松尾知美氏(株式会社いっしん代表取締役)が就き、17社の会員企業と賛助会員1社(下図に一覧)で旗揚げされた。

総会冒頭のあいさつで押谷氏は、日本の人口が減少することが今後見込まれ、このままでは鍼灸産業の市場も2、3割程度減少してしまうと懸念を示すとともに、「現在、鍼灸の受療率が5%前後と言われる中で、業団、学会、教育機関、そしてメーカー・販売会社が連携して動かなくては、この厳しい状況を脱することができず、また (さらに…)

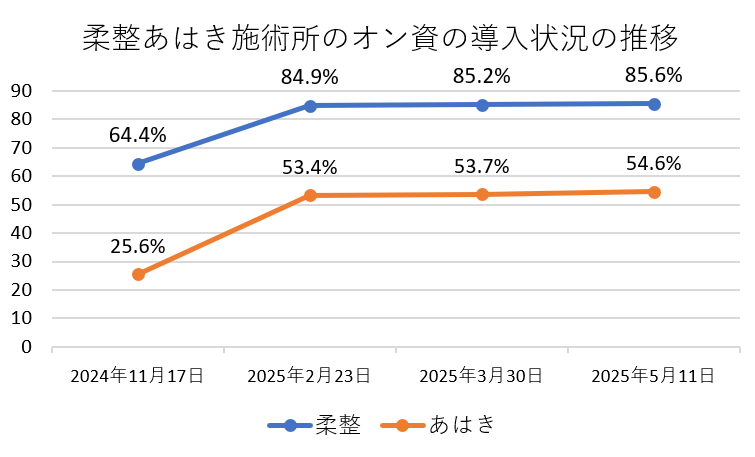

オン資の導入率、5月時点で柔整86%であはき55%

オン資の導入率、5月時点で柔整86%であはき55%

2025.05.28

柔整もあはきも伸び率が鈍化

昨年12月よりオンライン資格確認(オン資)の導入が柔整・あはき施術所で原則義務化されているなか、直近の導入率に関する情報を本紙で入手した。

5月11日時点で、柔整施術所でオン資利用申請を済ませているのが85.6%(3万8,224施設)で、あはき施術所では54.6%(1万8,217施設)だった。導入率は徐々に高まっているが、今年に入り伸び率が鈍化している。 (さらに…)

令和7年 春の叙勲・褒章

令和7年 春の叙勲・褒章

2025.05.08

令和7年春の叙勲及び褒章が4月29日付で内閣府より発令された。あはき・柔整業界からは以下の6名が受章した。(敬称略)

◇旭日双光章

内 清治(元公益社団法人鹿児島県柔道整復師会会長)

矢野 仁(元一般社団法人秋田県鍼灸師会会長)

◇旭日単光章

関 裕二郎(元公益社団法人青森県柔道整復師会副会長)

三浦 隆(元一般社団法人大分県鍼灸マッサージ師会会長)

◇黄綬褒章

阿部栄子(阿部鍼灸院・岩手県)

◇藍綬褒章

飯塚季也(一般社団法人滋賀県鍼灸師会会長)

オン資導入の施術所に5万円の協力金支給

オン資導入の施術所に5万円の協力金支給

2025.04.23

支給要件は5月~7月に利用促進の「声掛け」や「チラシ配布」など

オンライン資格確認(オン資)を導入する柔整・あはき施術所が、来院した患者等に対して、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを促した場合、国が推進する医療DXに協力したとして5万円の協力金が今秋ごろに支給されることが分かった。オン資の「施術所等向け総合ポータルサイト」で4月22日に発表された。

現在、オン資の導入が柔整・あはき施術所で進んでいるが、5月から7月までの間に、オン資導入済の施術所において、▽患者等へのマイナ保険証の利用促進を図る声掛け、▽チラシの配付またはポスター掲示、の両方に取り組むことで支給要件を満たす。

ただ、実際に利用促進活動を行ったかの有無について、報告する必要があり、今後、ポータルサイト内に「報告フォーム」が開設されるようだ。また、オン資の導入手続きが着実に行われているかを確認する意味を含め、ポータルサイト内で「運用開始日」が入力されていることも必須要件としている。

協力金の支給時期は、令和7年秋ごろを予定している。

詳細については、施術所等向け総合ポータルサイト内の「【柔整あはき施術所等向け】マイナ保険証の利用促進のための取組に対する協力金について」を参照。

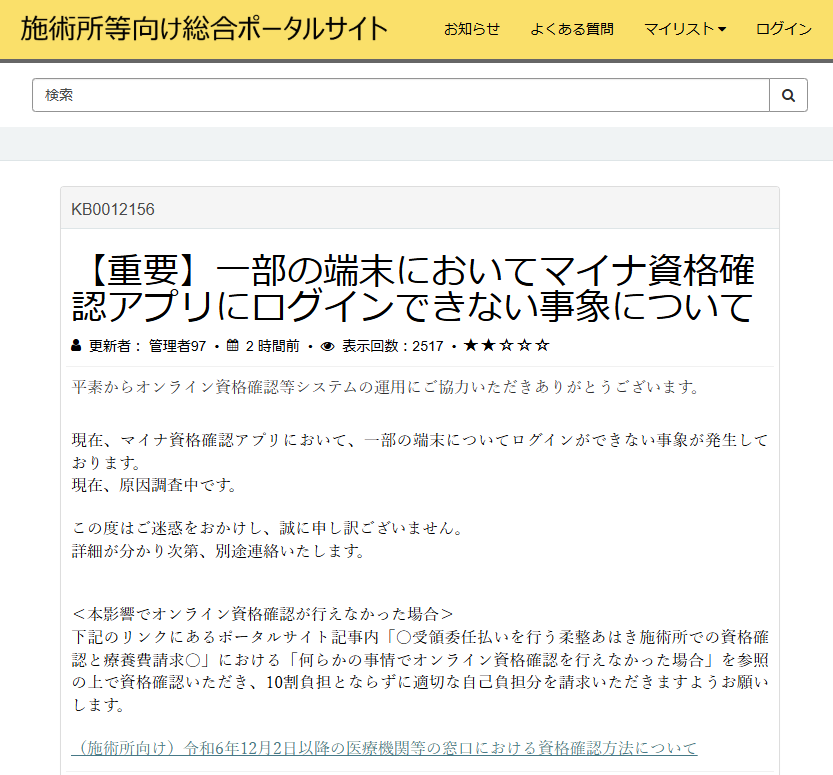

【速報】療養費のオン資、ログインができない事象が発生

【速報】療養費のオン資、ログインができない事象が発生

2025.04.07

本日4月7日の正午時点において、柔整・あはき療養費で運用されているオンライン資格確認(オン資)のアプリで、「一部の端末についてログインができない事象」が発生している。

施術所等向け総合ポータルサイトが昼前に「重要なお知らせ」として伝えており、弊紙編集部でも「昨日(4月6日)よりオン資のアプリにログインできず、その状況が続いている」との情報が施術所団体から寄せられている。

同ポータルサイトによると、原因は「現在調査中」という。また、今回の事態を受け、「オンライン資格確認が行えなかった場合」の対応にも言及しており、「10割負担とならずに適切な自己負担分を請求いただきますようお願いします」と注意を促している。

〇施術所等向け総合ポータルサイト

「【重要】一部の端末においてマイナ資格確認アプリにログインできない事象について」

柔整のオン請、厚労省が「中間とりまとめ案」を公表

柔整のオン請、厚労省が「中間とりまとめ案」を公表

2025.04.01

厚労省が3月31日、柔整療養費のオンライン請求導入に関する「中間とりまとめ」を公表した。同日に開催された第31回柔整療養費検討専門委員会で示した。

中間とりまとめは、昨年10月から3月までに非公開で開かれた「柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ」(WG)の5回の会議の検討結果をまとめたもの。以下に、全文掲載する。

第31回柔整療養費検討専門委員会での議論の模様などは、今後記事として配信予定。

柔道整復療養費のオンライン請求導入等について(中間とりまとめ)

○柔道整復療養費に係るオンライン請求導入については、規制改革実施計画において「厚生労働省は、柔道整復療養費について、公的な関与の下に請求・審査・支払いが行われる仕組みを検討するとともに、併せてオンライン請求の導入について検討を行う。」(令和4年6月7日閣議決定)、「厚生労働省は、柔道整復療養費について、オンライン請求の導入及び柔道整復療養費の請求が原則オンライン請求により行われるために必要な措置を検討する。」(令和5年6月11 日閣議決定)とされている。

○厚生労働省においては、これらの閣議決定を踏まえ、柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ(以下「WG」という。)を立ち上げ、オンライン請求導入に関する検討項目と12 の論点を整理するとともに、あわせて、その実務的課題や技術的課題等について、引き続き、WG において整理・検討していくことについて、令和5年7月の社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会に報告した。

○その後、WG において柔道整復療養費のオンライン請求導入等に係る具体な課題や論点等について更なる検討を行ったところ、現時点の中間とりまとめについて、以下のとおり報告する。

1.基本的な考え方

・柔道整復療養費のオンライン請求導入については、既に行われている実務との接続にも配慮しつつ、簡素で分かりやすく、セキュリティが確保された仕組みとなるようにする。また、①療養費の施術管理者(施術所)への確実な支払、請求代行業者等による不正行為の防止、②施術管理者(施術所)や保険者の事務の効率化、システム整備・運用の効率化、③審査の質の向上、審査基準等の標準化、④より質が高く効率的な施術の推進を目的・効果として、最終的に国民が恩恵を享受できるよう進めていくこととする。

・オンライン請求導入にあたっては、関係法令は改正せず、原則として、療養費の受領委任制度に関わる当事者が協定又は契約を締結し、被保険者等が療養費の受領を施術管理者等に委任する現行の仕組みを維持する。

・オンライン請求の事務フローについては、療養費に関する健康保険法第87 条第1 項の規定において「保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる」とされており、原則として被保険者が保険者に請求するものであることを前提として構築する。一方で、事務やシステム運用の効率化を図るため、柔道整復療養費の特有の事情に適切に対応しつつ、療養の給付の事務フローも参考に検討を進めることとする。

【参考】療養の給付に係る事務処理について

✓診療報酬等の請求・審査・支払については、関係法令に基づき、保険者等の委任を受けて審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)及び国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。))が事務を行うこととされている。

✓保険医療機関等がオンライン請求システムから請求処理を実施し、返戻・査定等の情報もオンラインネットワーク上で提供される。

✓診療報酬等は、審査支払機関に事前登録された口座に支払われる。

・以上の基本的な考え方に基づき、今後、オンライン請求導入に伴う費用対効果も十分に意識しながら、細部を検討していくこととする。

2.個々の検討項目

(1)審査支払機関の位置づけ、審査のあり方について

<現状と課題>

・現在、受領委任制度に係る療養費の請求受付・審査・支払の業務主体は保険者等であり、紙申請書(柔道整復施術療養費支給申請書)による運用を基本とした事務フローとなっている。このため、施術管理者や復委任団体等の療養費請求事務において、紙申請書の保険者等単位での仕分け処理が発生しており、保険者においても施術管理者や復委任団体等ごとに支払を行っている。

・「柔道整復療養費について、公的な関与の下に請求・審査・支払いが行われる仕組みを検討する」とする規制改革実施計画のもと、施術管理者(施術所)や保険者の事務の効率化、システム整備・運用の効率化、また、審査の質の向上や審査基準等の標準化を図るためには、審査支払機関を活用した事務フローを構築することが必要である。

・また、現在、柔道整復施術療養費支給申請書に関する審査については、国保連及び全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)に設置されている療養費審査委員会(全国94 か所)と個々の保険者等による、いわゆる保険者審査により実施されている。

・療養費の支給にあたっては、民間会社に審査を委託している場合も含め、最終的な支給・不支給の決定は保険者が行っている。

・保険者審査では全国的に標準化された審査基準が確立されておらず、保険者ごとに審査結果に差異が生じている可能性がある。また、審査結果を関係者の間で把握・共有することができないことから、仮に療養費の審査結果に不合理な差異が生じていたとしても、それを適正化することが困難な仕組みとなっている。

<検討の方向性>

◆審査支払機関の位置づけ

・オンライン請求導入にあたっては、オンライン請求システムとオンラインネットワークを使用した請求受付、審査、支払処理を行うこととし、審査支払機関が関与する事務フローを基本とすることが適当である。その際、現在も柔道整復療養費の請求受付、審査、支払処理を実施している国保連の事務処理の流れを参考に検討を進めることとする。

・審査支払機関を活用した事務フローを構築することを前提に今後の検討を進めるのであれば、現在、療養の給付に係る請求受付・審査・支払を行っている支払基金と国保連がその実施主体候補の基本となることが考えられる。

・この場合において、国民健康保険等においては、すべての国保連が国保保険者等に係る療養費に関する事務等を何らかの形で行っている現状がある一方、被用者保険においては、現在、支払基金は関連業務を行っておらず、協会けんぽが自らの分と一部の健康保険組合の分に係る療養費審査委員会業務を行っている実態がある。このため、現在の審査の内容を踏まえ、どのように対応していくべきか、今後検討を深めることが必要である。

・また、こうした柔道整復施術療養費支給申請の審査については、システム整備・運用の効率化や、審査の質の向上・審査基準等の標準化を図る観点から、オンライン請求導入に伴い、すべての保険者等が参加する仕組みを目指す必要がある。この点について、審査支払機関に審査を委託するか否かについては、療養の給付と同様、あくまで保険者の裁量であるとの意見があった。

・このとき、療養費の支給に関して保険者が有する権能との関係が問題となるが、療養費の支給又は不支給の決定や文書照会の要否の決定、被保険者等からの聞き取り等を民間会社に外部委託できないという現在の整理を前提として、検討することが適当である。

・これらの検討の結果に応じて、健康保険法等の規定を踏まえ、保険者等が柔道整復施術療養費支給申請の請求受付、審査及び支払業務等を審査支払機関に委託できることを協定や取扱規程等に定めることとする。

・なお、審査支払機関の活用に関しては、WG のオブザーバーである支払基金から以下の意見があった。

✓支払基金は、現在、療養費に関する審査等の事務を行っておらず知見の集積が全くないこと、国の方針に基づき、拠点を集約し、各都道府県の審査委員会事務局には必要最小限の職員配置(15 人以下が23 拠点)となっていること、また、国において医療 DX の実施主体として抜本的改組を検討していることを踏まえれば、療養費の請求受付・審査・支払の全てを行うことは非常に困難であると考えていること。

✓既存のシステム活用等を考慮すれば、関連業務のうち被用者保険に係る請求受付や支払については実施できる可能性があるが、審査業務を行うことは非常に難しいこと。

・一方、支払基金の関与のあり方については、今後、オンライン請求導入に向けて関係者間で相互理解を深めていく必要があるとの意見があった。

◆コンピュータチェックについて

・オンライン請求導入に伴い、療養費審査にコンピュータチェックを導入することが適当である。なお、そもそも療養費審査委員会のあり方について議論を継続すべきとの意見があったほか、コンピュータチェックによる審査を行うにあたっては機械的な運用を行わないようにすべきとの意見があった。

・コンピュータチェックにより審査事務の効率化や審査の質の向上を図るため、形式審査、内容審査、電子データの紐付けによる縦覧・横覧点検、突合点検等を導入し、不適切な多部位への施術や長期・頻回施術に関する審査、施術所単位の傾向審査、他制度給付等との併給審査等を実施することが適当である。

◆審査基準について

・オンライン請求導入後の審査を公平かつ公正なものとするため、関係者で検討のうえ、全国標準的な審査基準を策定すべきである。

・オンライン請求導入後は、審査結果データを共有する仕組みを構築し、あわせて、当該審査結果に基づくコンピュータチェック機能の向上と不合理な差異の解消、審査の標準化を図ることが適当である。

・なお、オンライン請求導入後にコンピュータチェックと療養費審査委員会による審査を実施する場合には、その役割分担や具体的審査方法等について検討すべきとの意見があった。

◆再審査について

・オンライン請求導入後、審査結果について不服がある場合は、オンライン請求システム上で再審査の申し出を行えるようにすることとし、そのルールの整備にあたっては現行の療養費審査委員会における運用も踏まえることが適当である。

(2)過誤調整の取扱いについて

<現状と課題>

・現行法上、療養費の受給権(債権)はあくまで被保険者にあることから、過去の療養費過払額を施術管理者に支払予定の療養費から控除する、いわゆる「過誤調整」を一方的に行うことについては、個別保険者による個別債権の過誤調整実施に係る訴訟の判例上も認められていない。

・過去の過誤払いに係る債権を保険者が回収する方法として、過誤調整以外にも被保険者に対する債権返納通知や資格過誤に関する保険者間調整等の処理が行われているが、被保険者や保険者の負担となり、また、実態としても広く行われていない。

<検討の方向性>

・患者(被保険者)や保険者等の負担軽減が図られるとともに、施術管理者に対する迅速かつ適正な療養費支払にも資することから、オンライン請求の導入に伴い、過誤調整を実施できるようにすることが適当である。その際、保険者、施術所等及び被保険者等の関係当事者間で明確な合意がなされていれば、その合意に基づき過誤調整を行うことが可能であると示唆する判例を踏まえ、仕組みを検討すべきである。

・具体的には、柔道整復療養費の受領委任に係る協定や取扱規程に、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱規程(平成30 年6月12 日保発0612 第2号)」を参考に、例えば、「受領委任の取扱いに係る療養費の支給決定が取り消され又は変更された場合、保険者等が、当該療養費に係る請求権者又は施術管理者等に対して当該療養費相当額について返還請求権を有するときに、保険者等から当該療養費相当額について返還を求められたときは、当該施術管理者等は、当該請求権者に代わり又は自らが負う療養費相当額の返還債務の履行として、当該療養費相当額を保険者等が別途定める方法により保険者等に対して返還する義務を負う。保険者等は、施術管理者等の請求に基づき療養費の支払を行う場合、当該返還債務相当額を当初の支払予定額から控除して支払うことができる。」といった規定を追加することが適当である。

・また、過誤調整を実施するため、被保険者の合意も必要と考えられるところ、被保険者は協定や契約の締結当事者ではないことから、被保険者の合意も得る必要がある。具体的には、被保険者が施術管理者(施術所)に受領委任を行うことと合わせて、「療養費の支給決定が取り消され又は変更された場合、協定や取扱規程に従って過誤調整が行われることがある」ことについて、あらかじめ被保険者が合意できる簡易な仕組みを検討すべきである。

・小規模な施術所が多いことを踏まえ、過誤調整の実施が不可能な債権回収方法についても、その事務手続等について検討することが適当である。

・なお、他人に係る療養費の不支給決定等により支給額を調整することは難しいのではないかとの意見があった。

(3)署名・代理署名の取扱いについて

<現状と課題>

・現行の受領委任の取扱いのもとでは、被保険者が柔道整復施術療養費支給申請書に署名することとされているが、オンライン請求の導入に伴い、これまでのように紙申請書に署名することができなくなる。このため、受領委任の取扱いを行っている施術所にオンライン資格確認システムの設置(モバイル端末等で資格確認のみを行う「資格確認限定型」)が原則として義務化されていることも考慮し、別の何らかの方法で受領委任の意思が効率的に反映される仕組みとする必要がある。

<検討の方向性>

・患者(被保険者等)と施術管理者等の事務的・経済的負担の軽減や、保険者等による患者の本人性や受療の真正性の確認の適正化及び事務効率化に資するよう、オンライン請求導入後は、紙申請書への手書き署名に代えて、療養費の受領を電子的に施術管理者等に委任する仕組みとすることが適当であり、今後、具体的なシステムの構築にあたって、事務的・経済的負担、既存システムへの影響等も考慮した上で、事務フローやシステムの検討を深めるべきである。

・その際、仮にオンライン資格確認システムを活用するとしても、マイナンバーカードを持っていない場合や何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合の署名・代理署名の方法についても、別途検討することが必要である。

・現在、被保険者等は、①実際に行われた施術内容を確認し、②その上で療養費の受領を施術管理者に委任するために、紙申請書に署名・代理署名を行っていると考えられることを踏まえれば、オンライン請求導入に伴い、施術を受けた都度、委任を行うことを検討すべきである。

・あわせて、すべての患者が、自らがどのような施術を受けたか把握できるよう、オンライン請求の導入まで可能な限り早期に、施術所における明細書の発行を完全義務化することについて議論を進めるべきである。

(4)紙請求等の取扱いについて

<現状と課題>

・現行の受領委任制度においては、紙申請書(柔道整復施術療養費支給申請書)により運用されているため、施術所及び保険者等双方に事務的にも経済的にも負担が生じている。

<検討の方向性>

・オンライン請求導入後は、現在の紙申請書による請求や、DVD やUSB 等の電子媒体による請求は認めず、請求方法はオンラインに限定することが適当である。このため、保険者等及び施術所における環境整備、患者(被保険者等)や関係団体等への周知のために、十分な準備期間を設けるべきである。

・また、オンライン請求導入後のシステム障害時等への対応方法については、別途、事務処理方法等を検討すべきである。

(5)オンライン請求システムの構築について

<現状と課題>

・現在、オンライン資格確認システムについては施術所と審査支払機関の間に、療養の給付に係る診療報酬オンライン請求システムについては保険者等と審査支払機関の間に、それぞれ既にオンラインネットワークが構築されている。

新たにオンライン請求システムを構築するにあたっては、施術所や保険者等において、安全で効率的なシステム環境を整備することが必要となる。

<検討の方向性>

・オンライン請求システムの構築にあたっては、関係者の経済的負担等を考慮し、まずは簡素でわかりやすいシステムを構築することを基本とすることが適当である。

・このため、既存のオンラインネットワーク等の活用について検討すべきであり、具体的には、IP-VPN 又はIPsec+IKE(療養の給付等の例)や、インターネット回線(介護保険の例)のそれぞれのメリットとデメリットを整理し、今後、技術的な検討を深めるべきである。検討には、既存のオンライン請求システムを運用している審査支払機関が参画することが適当である。

・なお、医療DX 関連機能等の追加については、オンライン請求システム導入後に検討することとし、まずは拡張性のあるシステムを構築することが適当である。

(6)施術所管理について

<現状と課題>

・現在、都道府県柔道整復師会長又は施術管理者は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事に委任した保険者等との間で受領委任に関する協定又は取扱規程に基づく契約の締結を行っている。

・地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、施術管理者から届け出・申し出があった勤務柔道整復師について受領委任の取扱いに係る登録・承諾を行い、施術管理者単位の番号(施術管理者登録記号番号)で管理している。

・受領委任の取扱いでは、施術管理者という「人」に着目した管理を行っており、原則として、支払も施術管理者に対して行われる。支払先は支給申請書ごとに記載された口座等となっているため、事務が繁雑であるとの指摘がある。

・一方、療養の給付では、保険医療機関等は地方厚生(支)局にその管理者を届け出ることとなっており、保険医療機関等コードで登録・管理されるとともに、診療報酬等の審査支払のため、これらの情報は審査支払機関にも共有している。

<検討の方向性>

・オンライン請求導入に伴い、事務処理の効率化等に配慮しつつ、現行の施術管理者番号は存置した上で、新たに施術所単位で管理する運用を構築することとし、受領委任協定及び契約の相手方については施術所の管理者等とすることが適当である。

・また、支給申請書単位で支払先口座を確認するのではなく、施術所ごとに審査支払機関に振込口座を事前登録することにより、管理することが適当である。

(7)復委任について

<現状と課題>

・現在、受領委任の取扱いのもとでは、被保険者等は柔道整復施術療養費支給申請書に署名することにより、施術管理者に療養費の受領の委任を行っているが、被保険者の承諾を得た上で、施術管理者がさらに所属団体等に受領を再委任する「復委任」が行われている。

・復委任については、受領委任協定に基づいて都道府県柔道整復師会長に受領を委任しているほか、取扱規程に基づく請求においては、民間の請求代行業者(復委任団体)に受領の復委任を行うことにより、当該民間の請求代行業者が療養費を代理受領している場合もある。

<検討の方向性>

・オンライン請求導入の目的の一つが、療養費の施術管理者(施術所)への確実な支払や、請求代行業者等による不正行為の防止であることから、オンライン請求導入にあたって復委任団体は関与しない仕組みとすべきとの意見があった一方で、小規模な施術所が多い業態であること、施術所そのものを管理していないこと等を踏まえ、介護保険制度や障害福祉サービス制度で代理請求が行われている例(代理が認められているのは請求のみであり、支払の代理受領は認められていない)も参考にしながら、オンライン請求導入後の復委任の取扱いについて検討すべきである。

・今後、具体的な事務フローを検討していく中で、例えば、「施術所ごとの療養費請求支払等に関する明細が明らかであること」、「復委任団体は、療養費の代理請求のみ実施することとし、審査支払機関等からの支払は施術所に対して行うこと」等、一定の条件のもとで都道府県柔道整復師会及びそれ以外の団体・業者等への復委任を認めることとする案をはじめとして、復委任団体が関与することのメリット・デメリットを勘案し、適切な仕組みについて検討することが適当である。

(8)その他の論点に係る検討の方向性

◆電子請求様式等及び電子申請書(請求書)管理について

・オンライン請求導入後の記録形式、ファイルの構成、レコードの種類・記録順、レコードの記録要領等を定める記録条件仕様等については全国統一仕様とすることとし、当該記録条件仕様を使用することを協定及び取扱規程等に定めることが適当である。また、「審査のあり方」の検討を踏まえ、電子請求様式の見直しを行うことが適当である。

・柔道整復施術療養費支給申請書の保管・管理方法については、療養の給付に係るオンライン請求システムにおける診療報酬レセプト保管・管理方法を参考に検討することが適当である。その際、既に診療報酬レセプトの保管を行っている国保連システムを参考にすべきである。ただし、支払基金は診療報酬レセプトの保管を行っていないことから、その実態を踏まえ取扱いについて検討することが必要である。

・保険者における柔道整復施術療養費支給申請書の保存年限については、診療報酬等の例を参考に検討することが適当である。

◆オンライン請求導入に関する費用負担について

・オンライン請求導入等に係る予算及びその費用負担等については、今後のWG における実務的・技術的課題の整理を踏まえ、専門委員会を中心に議論することが適当である。

・なお、今回のオンライン請求システムの構築にあたっては、国の全面的な責任において対応すべきとの意見があった。

◆オンライン請求導入に向けたスケジュールについて

・当初の令和8年度稼働目標のスケジュールは見直すこととし、新たな稼働予定時期については、今後のWG における実務的・技術的課題の整理を踏まえ、専門委員会を中心に議論することが適当である。

・なお、その際は、国とともにシステムの構築や運用を担う主体の意見も尊重し、施行に向けて、関係者の準備や環境整備等に要する負担や期間なども十分考慮することが適当である。

各地の自治体で物価高騰対策支援を実施、福島は83,000円支給

各地の自治体で物価高騰対策支援を実施、福島は83,000円支給

2025.03.28

昨今の物価高騰を受け、複数の道府県で施術所を対象とした支援金の給付を行う自治体独自の取り組みを行っている。

既に申込受付を開始している自治体もあり、岩手県は、支援金は33,000円(1施設当たり、以下同様)で受付期限は3月31日まで。福島県は83,000円で4月23日まで。岡山県は31,000円で4月18日まで。福岡県は121,00円~27,600円(供給を受けている電気の種類により支援金の額を決定)で5月30日まで。

4月以降の受付を予定している自治体として、北海道は17,000円で、4月1日から4月30日まで。神奈川県は30,000円で4月下旬以降に受付開始予定。長野県は20,000円で4月中旬から6月下旬を予定。なお、現在準備中ではあるが、愛知県が22,000円、京都府が30,000円を支援予定としている。

それぞれの支給要件は、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所となる。また、申請の方法も電子申請、郵送、指定用紙などの違いがあるため、こちらも注意が必要となる。

北海道:医療・介護・障がい施設等物価高騰及び食材料費支援金支給事業

岩手県:社会福祉施設及び医療施設等物価高騰緊急対策支援金

福島県:医療施設等物価高騰対策支援金

神奈川県:医療機関等物価高騰支援金

長野県:社会福祉施設等価格高騰対策支援金

愛知県:医療機関等物価高騰対策支援金

京都府:医療機関等物価高騰対策事業交付金

岡山県:医療・福祉施設等物価高騰対策支援金

福岡県:医療機関等物価高騰対策支援金

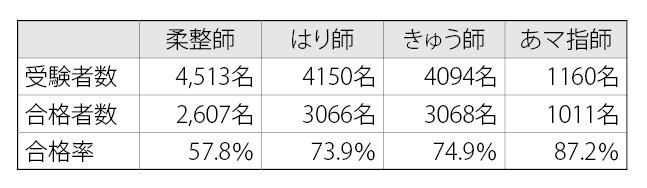

【速報】第33回柔整・あはき国試の合格率、柔整57.8%で低下

【速報】第33回柔整・あはき国試の合格率、柔整57.8%で低下

2025.03.26

はり師73.9%、きゅう師74.9%、あマ指87.2%いずれも上昇

厚労省が3月26日、3月2日に行われた第33回柔道整復師国家試験の合格率が57.8%で、合格者が2,607名だったと発表した。合格率は前年度より8.6ポイント下回り、合格者数ついても2年ぶりに2千人台へと下がった。

一方、2月23日に実施された第33回はり師及びきゅう師国家試験の結果も公表され、合格率ははり師が73.9%で、きゅう師が74.9%だった。また、2月22日の第33回あん摩マッサージ指圧師の合格率は87.2%で、3資格いずれも前年度を上回った。

合格率の年次推移や新卒者と既卒者の比較など、詳細は追って配信する予定。

参考:「令和5年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等」

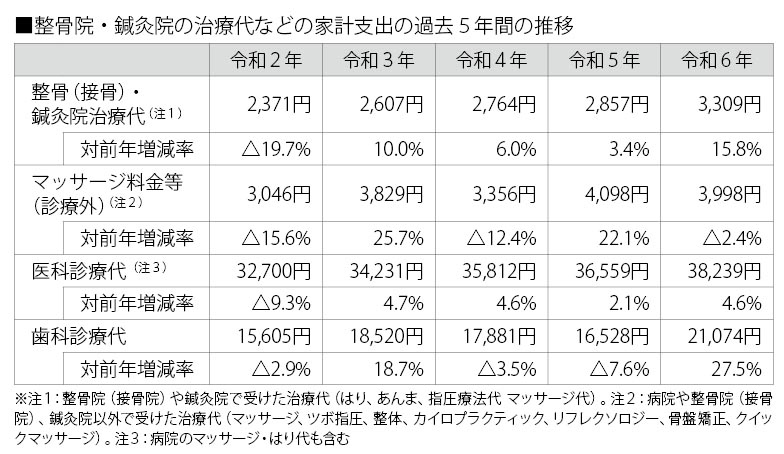

令和6年の治療院代は1世帯3,309円、総務省の家計調査

令和6年の治療院代は1世帯3,309円、総務省の家計調査

2025.03.07

整骨院・鍼灸院で使った費用4年連続増加で、伸びも拡大

けがや疾患などで、昨年1年間に整骨院や鍼灸院で使った治療金額が、1世帯当たり3,309円だったことが分かった。総務省が2月7日に公表した『令和6年の家計調査』で示された。

(さらに…)