柔整療養費、16回目の専門委員会が2月28日開催

2020.02.20

柔整師団体や保険者、有識者等で柔整療養費の今後の運用や在り方を話し合う「柔整療養費検討専門委員会」が、2月28日に都内で開かれる。厚労省のホームページで発表された。

開催は昨年9月以来で、16回目となる。当日の議題は未定だが、過去の委員会で示された「議論の整理」の進捗や現状が確認されるほか、昨年末の不正受給報道に絡めて保険者が追及してくることが予想される。

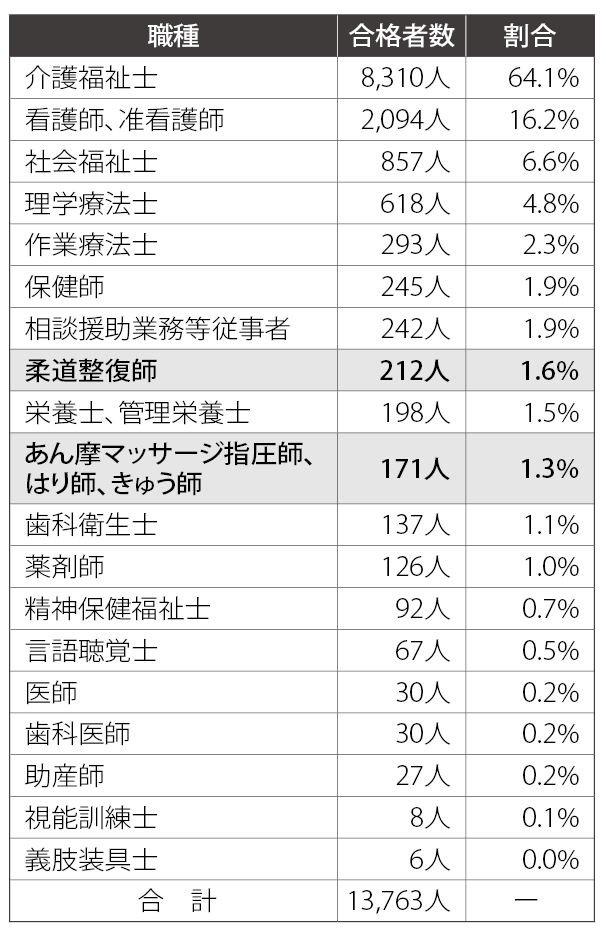

なお、これまで同日にあはき療養費の検討専門委員会も開催されるケースが少なくなかったが、今回は柔整のみ。