柔整学校協会第66回教員研修会 時代の変化受けたカリキュラム改定

2024.10.08

学校協会、業団、試験財団の三者協力で臨む

公益社団法人全国柔道整復学校協会の第66回教員研修会が9月21日、22日に昨年と同じく『柔道整復の新時代へ』をテーマに東京保健医療専門職大学(東京都江東区)にて開催された。

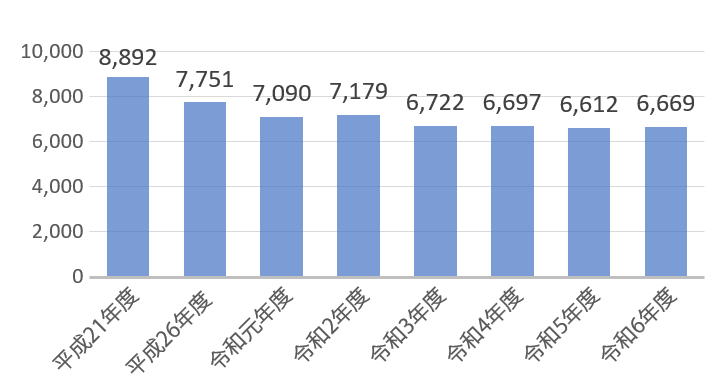

谷口和彦会長は開会式でコア・カリキュラムの構築を含むカリキュラムの改定について、日本柔道整復師会、柔道整復研修試験財団とチームを組んで進めていると語った。また、少子化に伴い入学志願者が減少しており、各校でも最重要課題であろうと述べ、何よりも柔整師を目指す若者を増やす必要があると指摘した。そのためには、 (さらに…)