厚労省、オン資の「患者周知向けデータ」提供

2024.10.22

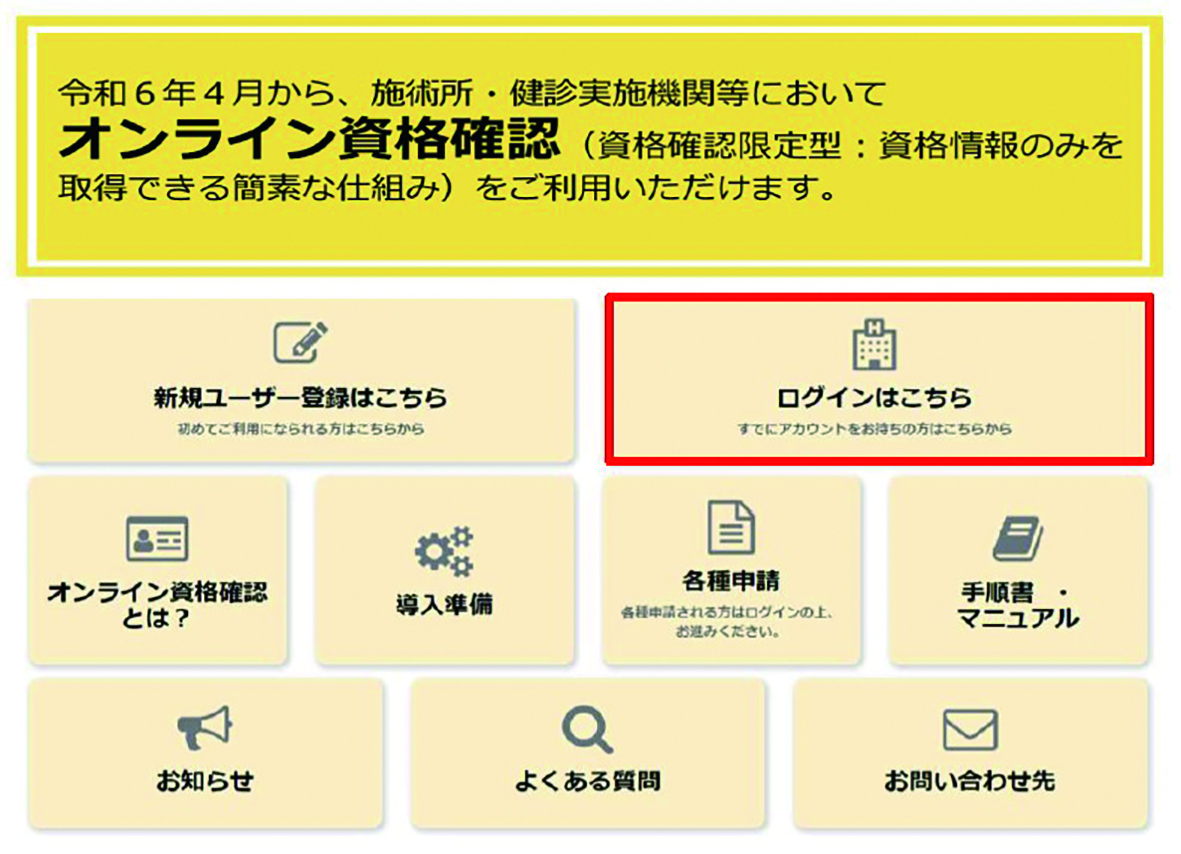

今春から運用がスタートしているオンライン資格確認(オン資)について、厚労省が柔整・あはき施術所用の「患者周知向け素材データ」をホームページ上で提供している。

施術所の窓口等での掲示用として、ポスター2種とリーフレット1種。「令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります」といった注意書きも明記されており、「患者や利用者等に、オンライン資格確認に関する情報を説明するためにご活用ください」と厚労省。

厚労省「オンライン資格確認に関する周知素材について」