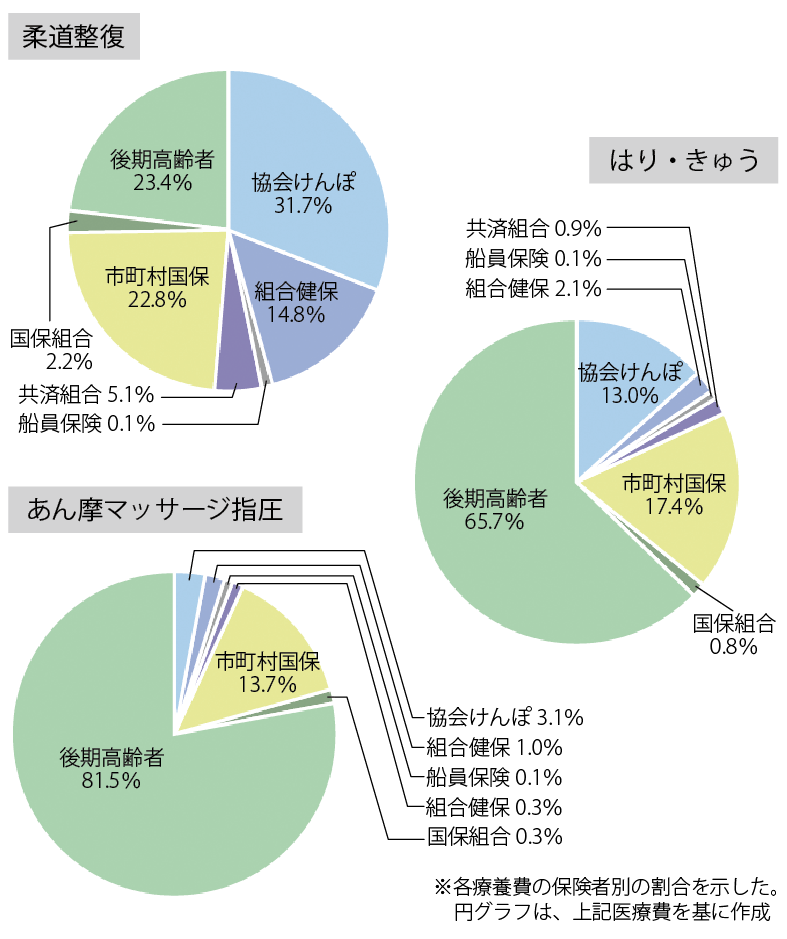

令和4年度の保険者別療養費の状況、柔整は国保で約50億円減など軒並み減少

2025.08.29

鍼灸とマッサージは後期高齢がともに10億円増

厚労省保険局調査課が公表した『医療保険に関する基礎資料』において、令和4年度の「保険者別療養費の状況」が示された。

柔整は前年度より軒並み減少し (さらに…)

令和4年度の保険者別療養費の状況、柔整は国保で約50億円減など軒並み減少

令和4年度の保険者別療養費の状況、柔整は国保で約50億円減など軒並み減少

2025.08.29

鍼灸とマッサージは後期高齢がともに10億円増

厚労省保険局調査課が公表した『医療保険に関する基礎資料』において、令和4年度の「保険者別療養費の状況」が示された。

柔整は前年度より軒並み減少し (さらに…)

柔整受領委任の施術管理者研修(令和7年度後半)、申込み始まる

柔整受領委任の施術管理者研修(令和7年度後半)、申込み始まる

2025.07.23

柔整受領委任の施術管理者研修について、令和7年度後半日程の募集が7月29日14時から開始される。

今回は10月18日開催分と11月15日開催分の計2回。費用は2万5,000円。オンライン形式で開催し、定員はそれぞれ300人。

柔道整復師施術管理者研修の詳細(柔道整復研修試験財団)

期限切れの紙の保険証でも「療養費請求は可能」、来年3月末まで

期限切れの紙の保険証でも「療養費請求は可能」、来年3月末まで

2025.07.07

マイナ保険証の本格移行に伴い、今後、有効期限切れで失効する紙などの健康保険証について、整骨院や鍼灸院等の受領委任払いを取り扱う施術所の窓口で、暫定的に2026年3月まで使える措置が取られることが分かった。

厚労省が6月27日付で、医師会などの医療関係団体や自治体に向けて発出した事務連絡「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料」の中で特例措置を示しており、本紙による厚労省への取材で「施術所も、医療機関と同様の取扱いとなる」との回答を得た。

特に8月以降、多くの自治体で (さらに…)

『医療は国民のために』408 オン請の「団体宛て一括支払い」は早急な結論を求めたい

『医療は国民のために』408 オン請の「団体宛て一括支払い」は早急な結論を求めたい

2025.07.01

柔整のオンライン請求(オン請)の導入時期については、昨年度末に厚労省より出された「中間とりまとめ」で「当初の令和8年度稼働目標のスケジュールは見直すこと」と先送りが決まり、はたしていつから導入されるかが分からない状況にある。

そんな中で、復委任団体の立場として、オン請導入に際して最も重要と考えるのは、療養費の最終的な支払い先となる「振込口座」について、復委任団体への一括支払いが認められるか否かだ。

話を中間とりまとめに戻せば、この中で、「復委任団体は、療養費の代理請求のみ実施することとし、審査支払機関等からの支払は施術所に対して行うこと」との記載が見られる。その一方で、「今後、復委任団体が関与することのメリット・デメリットを勘案し、適切な仕組みについて検討することが適当である」との旨の記載が続く。つまり (さらに…)

『医療は国民のために』407 あはきオン請は課題山積みで導入拒否の選択肢もアリ!?

『医療は国民のために』407 あはきオン請は課題山積みで導入拒否の選択肢もアリ!?

2025.06.01

3月下旬に開催された「あはき療養費検討専門委員会」では、既に先行して進めている柔整のオンライン請求(オン請)議論の進捗が報告され、初めてあはき療養費の会議の場にオン請の話題が上った。(参考記事:あはき療養費のオン請、国の会議で「初めて議題に」)

あはきと柔整それぞれの療養費は、受領委任の取扱い上で特段の相違がないことから、柔整での検討内容を踏まえながら、あはき療養費も導入に向けて議論を進めていくことと思われる。

とはいえ、私が気になるのは、あはき療養費に特化した仕組みに関する対応をどうするかだ。特に、「同意書の添付」がそれに当たる。あはき療養費の「医師の同意」は傷病名、発病年月日、診察日、症状、施術部位などの必須項目が多岐にわたり、請求提出時の添付も求められる。過去には口頭同意を認め、再同意に係る申請には同意書の添付を省略していたが、適正化の下でこれを認めず、再同意申請に関しても同意書の交付が義務化されている。つまり (さらに…)

日鍼会『第6回医療連携講座』、膝痛においての医療連携の実践

日鍼会『第6回医療連携講座』、膝痛においての医療連携の実践

2025.05.07

公益社団法人日本鍼灸師会の第6回医療連携講座が、3月20日に大宮呉竹医療専門学校(さいたま市大宮区)とオンラインで開催された。テーマは『膝痛の医療連携―膝OAとスポーツ』。

同会会長の中村聡氏は、2040年問題に向け健康への注目が高まる中でフレイルや孤独のきっかけになる「膝痛」は、日本の社会問題のために鍼灸師が取り組むべき大きなテーマであると語った。

人工関節になったからとスポーツを諦める時代ではない

乾洋氏(埼玉医科大学総合医療センター整形外科教授)は、医師の立場から変形性膝関節症(膝OA)の診断や治療を解説した。膝OAはロコモティブシンドロームの主因とされ、2023年には診療ガイドラインも発刊されるなど世界的に注目されているという。リスク因子は肥満、女性、外傷、高齢、筋力低下と様々あり、X線画像を評価するKL分類によってGrade0~4の5段階で評価する。Grade2前後の場合は、運動を組み合わせた減量や、O脚を矯正する装具療法、痛みを緩和する薬物療法など保存療法を中心に行う。改善がない場合やそれ以上のGradeは手術適用となり、高齢者の場合は人工膝関節全置換術(TKA)が多く行われていると説明した。 (さらに…)

『医療は国民のために』406 柔整オン請の「キーマン」である支払基金が 「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」へ改称される

『医療は国民のために』406 柔整オン請の「キーマン」である支払基金が 「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」へ改称される

2025.05.01

3月末に「中間とりまとめ」が公表された柔整療養費のオンライン請求(オン請)において、重要な役割を担うことが予想される社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)が改称されるようだ。

柔整のオン請では、「導入後の審査支払事務の任に当たらせる」といった論点で検討が進められている支払基金だが、今回の改称の理由については、診療報酬の審査支払業務だけでなく、国が推進する「医療DX」の業務を積極的に担当する母体組織へと抜本的に改組するからだという。

そのため、私なんかは「医療DX推進機構」というような名前に変えるのではないかと思っていたが、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」と名乗ることで決まったようだ。

さて、ここで具体的な支払基金の抜本改組の方向性を見てみると、 (さらに…)

柔整のオン請、今の仕組み維持しつつオンライン化へ

柔整のオン請、今の仕組み維持しつつオンライン化へ

2025.04.17

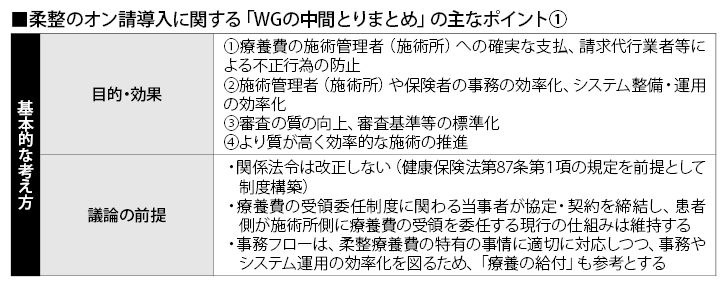

3月末の柔整専門委で中間とりまとめ公表、令和8年スタートは見直し

3月31日、31回目となる柔整療養費検討専門委員会が開催され、昨秋より非公開で5回開かれたオンライン請求(オン請)導入に向けた「ワーキング・グループ」(WG)で意見集約された「中間とりまとめ」が厚労省より報告された。会議で了承はされたが、さらに議論を詰めなければならない論点も少なくなく、引き続きWGで検討を進めていくことが確認された。

今回報告された「中間とりまとめ」は、3月7日に開かれたWGでここまでの検討内容が整理されたものだ。将来、オン請を導入するに当たって、最も念頭に置くのは「既に行われている実務との接続に配慮しつつ、簡素で分かりやすく、セキュリティが確保された仕組みとすることだ」と厚労省は強調した。 (さらに…)

『医療は国民のために』405 柔整のオン請に関する「中間とりまとめ」を読んで

『医療は国民のために』405 柔整のオン請に関する「中間とりまとめ」を読んで

2025.04.01

柔整療養費のオンライン請求(オン請)導入に向け、半年ほど前から非公開で進められていた作業部会であるワーキング・グループにおいて現在までの検討状況を整理した「中間とりまとめ」が公表された。(参考記事:「柔整のオン請、厚労省が「中間とりまとめ」を公表」)

これを読んで改めて感じたのは、既に医科本体で実施されているオン請のシステムを(できる限り)そのまま使いたいという厚労省の考えだ。まず、「審査支払機関」について、医科本体と同様に、支払基金と国保連の2つを指定している。さらに、過誤調整を認め、患者の署名も不要としようとしている点などは、医科のオン請を若干簡略化してスタートさせたいとの意向が推察できる。あとはAI(人工知能)による事前審査や、現行の柔整療養費審査会の位置付けをどうするかなどが整理さえできれば、オン請システム自体は医科のものを使っていこうということなのだろう。

とはいえ、着目すべき点は、施術者団体の復委任についてだ。 (さらに…)

『医療は国民のために』404 オン請での「医療助成費の公費負担」はどうなるの?

『医療は国民のために』404 オン請での「医療助成費の公費負担」はどうなるの?

2025.03.01

現在、柔整療養費におけるオンライン請求(オン請)に向けた議論が重ねられているようだが、請求業務に付随する「医療助成費」について気になったので、少し考えてみたいと思う。

ここでいう医療助成費とは、乳幼児や原爆等の患者に対する公費負担のことで、支給制度が構築されてからもうずいぶん経つ。各自治体(市区町村)の財源の範囲内において、一部負担金の全額または一部を公費で負担している状況だが、既に医科・歯科・調剤の診療報酬明細書(レセプト)ではオン請の運用の中で事務処理が適正になされている。特に医科等では、紙での申請の頃からレセプトが「1枚」だったこともあり、これを単純にオン請システムに載せても何ら支障はないのであった。

一方、「受領委任」である柔整療養費はというと、 (さらに…)

オン資導入率「柔整85%、あはき53%」、柔整・あはき療養費会議

オン資導入率「柔整85%、あはき53%」、柔整・あはき療養費会議

2025.02.28

今春、導入済みの施術所へ協力金支給を

2月28日、柔整・あはき療養費検討専門委員会がそれぞれ開催され、昨年12月2日より原則義務化された「オンライン資格確認」(オン資)の施術所における導入状況などが報告された。2月23日時点でオン資の利用申請を済ませた施術所の割合は、柔整で約85%、あはきで約53%だった。厚労省は今後も補助金支援を継続するなど導入促進を図るが、令和8年末頃までに未導入の施術所には受領委任の中止措置を設ける考えも示した。

(さらに…)

柔整受領委任令和7年度前半の施術管理者研修、申込み始まる

柔整受領委任令和7年度前半の施術管理者研修、申込み始まる

2025.02.03

柔整受領委任令和7年度前半の施術管理者研修について、2月4日から募集が開始される。

今回の募集は5月17日開催分より、計4回分で費用は2万5,000円。オンライン形式で開催し、募集定員は各300人。オンライン受講ができない者向けの枠も一部用意されている。

柔道整復師施術管理者研修の詳細(柔道整復研修試験財団)

『医療は国民のために』403 オン請の審査支払事務を担う「社会保険診療報酬支払基金」が改組される

『医療は国民のために』403 オン請の審査支払事務を担う「社会保険診療報酬支払基金」が改組される

2025.02.01

国が「医療DX」の推進に本格的に動き出しているようだ。昨年の11月7日に開かれた『第185回社会保障審議会医療保険部会』で、公的な機関としてレセプト審査・支払い業務を行う「社会保険診療報酬支払基金」(以下、支払基金)の改組について議論された。

支払基金は、現在話し合いを重ねている柔整療養費のオンライン請求(オン請)に関する議論において、「導入後の審査支払事務の任に当たらせる」といった論点で重要な検討項目となっている。その支払基金が今後抜本的に組織を改めるというのである。

前述の保険部会で提出された厚労省作成の資料によると、現行の支払基金の業務に新たに医療DXに関連する業務を追加すると記されている。具体的には、 (さらに…)

『医療は国民のために』402 スポーツに起因する外傷・障害は「認められない」と判断される傾向拡大

『医療は国民のために』402 スポーツに起因する外傷・障害は「認められない」と判断される傾向拡大

2025.01.01

柔整療養費の負傷原因として「スポーツや運動に起因する外傷・障害」は、従来まで特段の問題もなく支給されてきたところであった。しかし、いつ頃からかスポーツで痛めた負傷の療養費を申請しても、不支給となる例が頻繁に起こるようになった。

当方・全柔協に所属する柔整師の先生方でも、最近立て続けに申請が不支給処分とされた。具体的には、①野球の練習中に上腕を負傷、②ダンスの練習による腰の痛み、③バレーボールの練習中に膝に負担がかかりジャンパー膝になった、といった申請内容だった。これら不支給処分に対し、社会保険審査官へ審査請求を行い、また、このうち被保険者(患者)の協力が得られたものについては、さらに社会保険審査会に再審査請求まで行ったが、全ての事例で保険者の不支給決定が容認され、結果として、審査請求決定及び再審査請求裁決にて不支給処分を取り消すことができなかった。

理由は明確で (さらに…)

柔整療養費オンライン請求 今秋よりWGで議論再開

柔整療養費オンライン請求 今秋よりWGで議論再開

2024.12.20

議論深め、中間報告を年度末?

国が医療DXを推進する中、数年前より柔整療養費での導入に向けた議論がスタートしている「オンライン請求」に関して、10月末より議論が再開した。厚労省が主導して設置した「柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ」(WG)が12月11日までに2度開催された。

柔整療養費のオンライン請求については、政府の閣議決定において導入する方向で検討することになっている。過去の療養費検討専門委員会で「令和8年度においても導入は難しい」との会議内での意見を踏まえ、厚労省は開始時期を実質的に「未定」とし、準備が整い次第、スタートさせる構えだ。 (さらに…)

『医療は国民のために』401 オンライン請求は過誤調整等の問題を前に法改正をしないまま運用可能か?

『医療は国民のために』401 オンライン請求は過誤調整等の問題を前に法改正をしないまま運用可能か?

2024.12.01

今秋より議論が再開された柔整療養費のオンライン請求について、仮に法改正を行わずに導入されるとしたら、いくつか法令と通知の間で齟齬が生じる問題が発生するだろう。国側も既に把握しているようで、「過誤調整としての相殺処理」や「保険者の有する支給決定権を審査支払機関へ権限移譲」をはじめ、「署名・代理署名の取扱い」などを議題に取り上げる予定としているようだ。

療養費は法令上の帰属主体が被保険者(国保は世帯主)であるから、これを「施術者の債権」とするためには、療養の給付と同様の扱いとする法改正を要する。また、保険者の裁量に委ねられている現在の支給決定権についても、社会保険診療報酬支払基金・国保連を審査支払機関に権限移譲する問題も同じだ。つまり、既に走り出している医科・歯科・調剤でのオンライン請求システムに (さらに…)

柔整のオンライン請求、10月末にWGで議論再開

柔整のオンライン請求、10月末にWGで議論再開

2024.11.27

国が医療DXを推進するなか、数年前より導入に向けた議論がスタートした「柔整療養費のオンライン請求」に関して、今秋より議論が再開していることが分かった。

厚労省ホームページの発表によると、同省保険局長が主導して設置した「柔道整復療養費のオンライン請求導入等に関するワーキング・グループ」(WG)の第5回会議を10月30日に開催したとしている。

WGは、令和4年12月28日に1回目となる会議を開き、柔整療養費でオンライン請求を実施するに当たって、審査支払に関する事務フローや法令問題、システム開発などの課題に対する解決に向けた話し合いを始めた。柔整業界からは3名が会議に出席し、そのほか、医師会、保険者、システムベンダー企業等のメンバーで構成されており、令和5年6月8日の第4回会議後にその時点での議論の進捗をとりまとめ、社会保障審議会部会の柔整療養費検討専門委員会に報告している。

本紙の取材によれば、今後「過誤調整」や「署名・代理署名」といった法令的な整理が必要な論点を優先して議論を交わしていく方針だといい、本年度末までにWGを複数回開いて検討を重ねるようだ。WGは原則、非公開とされており、各会議後に厚労省ホームページで議事要旨が公表される。

関連記事「柔整療養費 専門委員会 オンライン請求、12の論点出る」

Q&A『上田がお答えいたします』「法令」と「通知」はどちらが優先される?

Q&A『上田がお答えいたします』「法令」と「通知」はどちらが優先される?

2024.11.15

Q.

療養費における受領委任は、「委任行為」という位置づけなので民法が適用されると考えますが、民法とは別に、健康保険法や国民健康保険法などの保険運用に特化した個別の法律もあります。また厚労省通知もあり、これら法令との間で齟齬や不一致があった場合、どれが優先されるのでしょうか。

A.

なかなか専門的な難しいご質問ですね。民法は広く国民生活に関わる決め事を規定している大掛かりな法律で、これを一般法と言います。一般法とは、その分野に対して一般的に適用される法であり、特別法がない限り適用されます。そして、健康保険法や国民健康保険法は特別法になりますので、一般法より常に優先します。このことから、一般法である民法と特別法である健康保険法等で異なった規律を定めている場合、特別法である健康保険法の適用を受けます。結果として、一般法の民法の規律が排除され、健康保険法等の規律が適用されることになります。

では、厚労省の保険局長通知の法令との優先度はどうでしょうか。受領委任の取扱いを定めたこの保険局長通知は民法に優先する、と厚労省は公言しています。例えば、 (さらに…)

『医療は国民のために』400 「訪問施術料」の問題点はQ&A発出等で解決を重ねていくしかない

『医療は国民のために』400 「訪問施術料」の問題点はQ&A発出等で解決を重ねていくしかない

2024.11.01

あはき療養費の令和6年料金改定に伴って、10月より新たに訪問施術料の創設と、往療料の見直しがされている。

随分前から問題視されていた「施術料をはるかに上回る往療料」が、あはき療養費検討専門委員会の議論の俎上に載せられ、「定期的ないし計画的な往療」という従来までの基本的な考えも排除されようとする動きが一部でみられた中、結果としてはこれを温存する形で訪問施術料が実施となったことは評価していいと考える。

少し細かな説明となるが、今回導入された訪問施術料は、前出の「定期的ないし計画的な往療」によって施術を行う場合を「訪問」として新たに位置づけ、「訪問」に係る料金と施術料を包括して「訪問施術料」として算定を可能とした。また、突発的な事由によって患家に伺う場合も想定されたことから、「往療料と施術料」で算定する区分も残して整理された。

これまでに見ない変化の大きな改定内容なだけに、厚労省保険局医療課も令和6年9月11日付の事務連絡(Q&A)を皮切りに、通知発出をたびたび行っており、取り扱いを明確化しようとしている。しかし、 (さらに…)

令和4年度の柔整療養費は2,791億円 2年ぶり減少で過去最低

令和4年度の柔整療養費は2,791億円 2年ぶり減少で過去最低

2024.10.25

令和4(2022)年度に外傷等の治療で全国の整骨院に支払われた柔整療養費は2,791億円で、2年ぶりに減少した。厚労省が10月上旬に発表した「国民医療費の概況」で示した。 (さらに…)