『医療は国民のために』345 柔整のオンライン請求は一応、実現を想定しておく必要はある

2022.06.24

柔整療養費では、かねてより「請求の電子化」についての話し合いが水面下で行われてきた。それが、今年に入って開催された柔整療養費検討専門委員会で表立って議論されるようになり、事態が大きく動き出したのは周知の通りだろう。 (さらに…)

『医療は国民のために』345 柔整のオンライン請求は一応、実現を想定しておく必要はある

『医療は国民のために』345 柔整のオンライン請求は一応、実現を想定しておく必要はある

2022.06.24

柔整療養費では、かねてより「請求の電子化」についての話し合いが水面下で行われてきた。それが、今年に入って開催された柔整療養費検討専門委員会で表立って議論されるようになり、事態が大きく動き出したのは周知の通りだろう。 (さらに…)

柔整療養費の施術管理者研修 今秋開催分、7月募集

柔整療養費の施術管理者研修 今秋開催分、7月募集

2022.06.24

柔整師向け「施術管理者研修」の今秋開催分の受付が7月1日から始まる。10月、11月の各1回開催で、募集人数は各300人。オンライン開催で、今回、オンライン受講ができない者向けの枠は用意されていない。

なお、令和5年3月までの開催予定も公表されている。受付は10月以降予定。

※詳細:柔道整復研修試験財団

全柔協が令和4年度総代会 岸野理事長「我々の意見、療養費で反映を」

全柔協が令和4年度総代会 岸野理事長「我々の意見、療養費で反映を」

2022.06.24

全国柔整鍼灸協同組合(全柔協)が5月29日、大阪市内の全柔協会館で令和4年度通常総代会を開き、令和3年度事業報告と収支決算を了承した。 (さらに…)

Q&A『上田がお答えいたします』 厚労省が文書で回答をしてくれない!

Q&A『上田がお答えいたします』 厚労省が文書で回答をしてくれない!

2022.06.24

Q.

療養費の請求代行を行う任意団体です。近年、療養費の取扱いが頻繁に変更され、局長通知や課長通知、事務連絡がたくさん発出されています。その内容について厚労省保険局側に文書で照会しても、全く回答がもらえません。行政のルール上、通知の発出部局に問い合わせてはいけないのでしょうか。

A.

柔整及びあはき療養費に係る不明な点や疑義事項については、私もこの17年間で100件近く、厚労省保険局長、同局医療課長、同課保険医療企画調査室長、あるいは事務連絡発出担当課としての保険局医療課に対し、正式な文書をもって疑義照会や要請等を行ってきました。しかしながら、あなたと同様、一度も書面による回答を得られたことはありません。 (さらに…)

令和4年度療養費改定 柔整は明細書発行義務の加算など

令和4年度療養費改定 柔整は明細書発行義務の加算など

2022.06.10

改定率0.13%で、柔整・あはきともに実施

柔整・あはき療養費の「令和4年度料金改定」の内容が決まった。厚労省が5月末に関係通知等を発出し、一部を除いて6月1日から適用される。改定率はいずれも0.13%だった。(3面に疑義解釈Q&A)

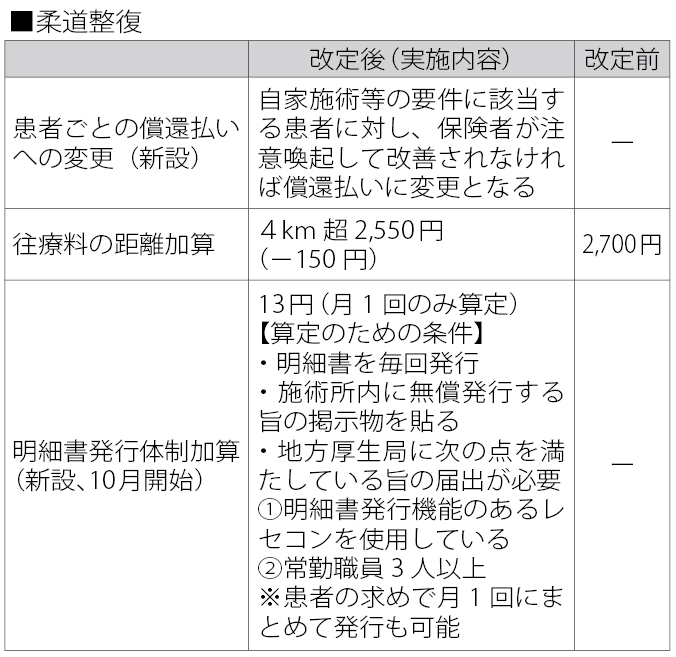

柔整では、3月末時点で実施が決まっていた「患者ごとの償還払いへの変更」に加え、往療料の距離加算の減額と明細書発行体制加算の新設が決定した。往療では、距離が4km超の場合、150円引き下げられて2,550円となった。

明細書発行体制加算は、施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から今回創設された。料金は13円で、患者から一部負担金を受ける際に無償で明細書を発行した場合に算定できるが、同月内において算定は1回のみ。

また同加算は、施術所が「明細書を無償発行できる体制」である点を評価して支給するものと位置付けており、①明細書発行機能のあるレセコンを使用、②常勤職員3人以上、の2点を満たした施術所である旨を、あらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ることが必要となる。併せて、施術所内に無償で明細書発行を行う旨の掲示をすることも条件としている。 (さらに…)

『医療は国民のために』344 柔整の「健保組合単位での償還払い変更」議論は必ず再燃するだろう

『医療は国民のために』344 柔整の「健保組合単位での償還払い変更」議論は必ず再燃するだろう

2022.06.10

6月からの柔整療養費の令和4年度料金改定では、保険者、特に健保組合が強い不満を持っているようだ。今年に入って何度も開催された柔整療養費検討専門委員会での健保連委員の発言を聞けば明らかだが、6月開始の「患者ごとの償還払いに変更できる」仕組みで「長期・頻回の患者」が対象から除外されたからだ。 (さらに…)

厚労省、令和4年度料金改定の疑義解釈資料(Q&A)も併せて発出

厚労省、令和4年度料金改定の疑義解釈資料(Q&A)も併せて発出

2022.06.10

柔整・あはき療養費令和4年度料金改定について、厚労省は5月末付の関係通知と併せて、疑義解釈資料(Q&A)も発出している。主な内容を以下で掲載する。あはきは、過去のQ&A(平成30年12月27日事務連絡)を改正する形をとっているため、下線部分が変更箇所となる。

●柔整療養費

【明細書発行体制加算関係】

問1

明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所においては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付することとされたが、「常勤職員」とは、どのような者を指すのか。

答

「常勤職員」とは、原則として各施術所で作成する就業規則において定められた勤務時間※の全てを勤務する者を指すものである。なお、柔道整復師に限らず、事務職員等も含むものである。

※就業規則を作成していない場合は、各施術所の一般的な労働者の労働契約における勤務時間

問2

明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所においては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付することとされたが、「正当な理由」とは何か。 (さらに…)

Q&A『上田がお答えいたします』 あはき療養費での1円未満の端数について

Q&A『上田がお答えいたします』 あはき療養費での1円未満の端数について

2022.06.10

Q.

本年6月のあはき療養費料金改定により、施術管理者が支払いを受ける一部負担金の金額に1円未満の端数が出る場合が生まれました。こうした場合は四捨五入してしまって良いのでしょうか?

A.

今般の料金改定に関する令和4年5月31日付の厚労省保険局医療課発出の事務連絡「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」において、平成30年12月27日付事務連絡の問47に関する改正が行われました。改正内容によれば、1円未満の金額は、四捨五入の取扱いとすると明記されています。 (さらに…)

【速報】令和4年度の療養費料金改定、通知される

【速報】令和4年度の療養費料金改定、通知される

2022.06.01

厚労省が5月31日までに、柔整・あはき療養費の令和4年度料金改定の通知等を発出し、ホームページで公表した。改定内容は、5月6日の両療養費検討専門委員会で合意された内容通り。

ただ、あはき療養費で「1円未満の金額は、四捨五入とすること」といった点が示されており、柔整療養費での1円未満の算定方法と異なるなど注意が必要だ。

料金改定の詳細は、弊紙次号(令和4年6月10日号)でお伝えします。

厚労省ホームページ「療養費の改定等について」

あはき療養費第25回専門委員会 マッサージ料金包括化、実施見送りに

あはき療養費第25回専門委員会 マッサージ料金包括化、実施見送りに

2022.05.25

業界と保険者で意見まとまらず、「往療料一本化」も

5月6日、第25回あはき療養費検討専門委員会がオンラインで開催された。令和4年度の料金改定議論が大詰めを迎える中、2月と3月の直近2回の会議で論点として議論を交わしてきた「マッサージ料金の包括化」「往療料の距離加算の廃止」「特別地域加算の創設」は全て実施が見送られることになった。代わりに厚労省より新たな料金改定案が示された。

当日の冒頭、厚労省から「令和4年度料金改定に向けて (さらに…)

柔整療養費第22回専門委員会 明細書発行の義務化、10月より

柔整療養費第22回専門委員会 明細書発行の義務化、10月より

2022.05.25

算定は同月内に1回で「13円」

6月からの令和4年度料金改定に向け、5月6日にオンライン開催された「第22回柔整療養費検討専門委員会」で明細書発行を義務化することが決まった。 (さらに…)

『医療は国民のために』343 柔整療養費の「明細書発行の義務化」に思うこと

『医療は国民のために』343 柔整療養費の「明細書発行の義務化」に思うこと

2022.05.25

5月6日の「第22回柔整療養費検討専門委員会」において、医科と同様に「明細書発行体制加算」という名目で新たな加算項目が設けられることが決まったようだ。算定するためには、明細書を無償で発行する体制であることをあらかじめ地方厚生(支)局に届け出る必要があり、その準備期間を考慮して本年10月からの実施となっている。 (さらに…)

上田孝之氏の新刊 予約受付中 「療養費問題の最前線 令和3年度版」

上田孝之氏の新刊 予約受付中 「療養費問題の最前線 令和3年度版」

2022.05.25

本紙で連載執筆中の上田孝之氏(元厚労省療養指導専門官)の新刊『療養費問題の最前線 令和3年度版―知らないと損する療養費の現状』が株式会社日本医療福祉新聞社から発行される。B5判223頁、本体価格1,500円。

全国柔整鍼灸協同組合専務理事として、保険者や行政との折衝などで全国を飛び回っている著者。その令和3年度の活動内容や本紙連載記事、業界への提言などをまとめた、「療養費のマニュアル」的事例集。

書き下ろし原稿として、柔整師に対しては『オンライン請求など、10年経っても実現しない!』と題し、今後の業界の変化を踏まえた厳しい指摘を。あはき師向けには『医師同意書に難癖をつける保険者と対峙するための理論武装』として、近年増加している返戻に対抗するための実践的なアドバイスを収載する。

予約はオンラインショッピングサイト「Amazon.co.jp」から(販売ページはこちら)。 (さらに…)

Q&A『上田がお答えいたします』 療養費ってたくさんあるの?

Q&A『上田がお答えいたします』 療養費ってたくさんあるの?

2022.05.25

Q.

柔整もあはきも保険請求では療養費ですが、療養費って他にもたくさんあるのですか。それぞれの相違点について教えてください。

A.

病院・診療所での治療や保険薬局での薬剤の支給という療養の給付(現物給付)と似た現金給付として療養費があります。療養費は「療養の給付を行うことが困難である時に支給される」という法律上の立て付けがあります。具体的には被保険者証がない時にやむを得ず全額自己負担で受診した時や、治療上の必要からコルセットなどの治療用装具を装着した時、海外で療養を受けた時などが療養費にあたります。これらは、療養の給付を受けることが困難な場合に「仕方がない」と補填される位置付けであることから、「払うも払わないも保険者の勝手」との性質が色濃く、支給決定に当たっては保険者の合理的な裁量に委ねられるとする裁判判例もあります。 (さらに…)

『医療は国民のために』342 柔整療養費のオンライン申請は請求代行業者や外部委託点検業者の命運も分ける?

『医療は国民のために』342 柔整療養費のオンライン申請は請求代行業者や外部委託点検業者の命運も分ける?

2022.05.10

柔整療養費を「確実に施術管理者に支払うための仕組み」を作るため、オンライン請求の導入が議論されているのは、周知の通りだろう。激しく議論が交わされている「柔整療養費検討専門委員会」の中で、オンライン請求の審査・支払業務の受け皿と目されている社会保険診療報酬支払基金も様々な意見を述べているので、確認しておきたい。

(さらに…)

あはき療養費『施術管理者研修』秋以降開催分の申込み期間発表

あはき療養費『施術管理者研修』秋以降開催分の申込み期間発表

2022.05.10

あはき施術者向けの施術管理者研修で、今秋以降の開催分の受講申込み期間が発表された。新たに発表されたのは11月から来年3月まで毎月1回、計5回分。同研修はあはき療養費の受領委任を取り扱う上で義務化されており、費用は2万3,000円。

いずれも会場とオンラインでの同時開催(ハイブリッド式)形式で、2日間(合計16時間)続けて受講する。

詳細:公益財団法人東洋療法研修試験財団

Q&A『上田がお答えいたします』 月の途中で施術管理者が変更した場合の請求は?

Q&A『上田がお答えいたします』 月の途中で施術管理者が変更した場合の請求は?

2022.05.10

Q.

柔整の受領委任の取扱規程には「同一月内の施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り、申請書を分けず、一の申請書において作成すること」とありますが、同一施術所において、月の途中で施術管理者が変更となった場合はどうなるのでしょうか?

A.

施術者が変われば契約の番号等も変更になるため、当然ながら、同一月内であっても施術管理者ごとに別の申請書になります。ご指摘の受領委任の取扱規程は、同一の施術管理者が多部位に係る逓減率を免れるために、あえて支給申請書を複数枚に分割する取り組みを防止するために設けられたもので、施術管理者の変更を想定したものではありません。 (さらに…)

あはきと柔整、5月6日にそれぞれ療養費専門委を開催

あはきと柔整、5月6日にそれぞれ療養費専門委を開催

2022.04.27

あはきと柔整の「療養費検討専門委員会」がそれぞれ5月6日にオンラインで開催されることが分かった。厚労省がホームページで発表した。

ともに令和4年度料金改定の大詰めの議論となることが予想される。柔整では「明細書発行加算」、あはきでは「マッサージ料金の包括化」が注目の論点となりそうだ。

柔整療養費 「患者ごとに償還払い」6月から

柔整療養費 「患者ごとに償還払い」6月から

2022.04.25

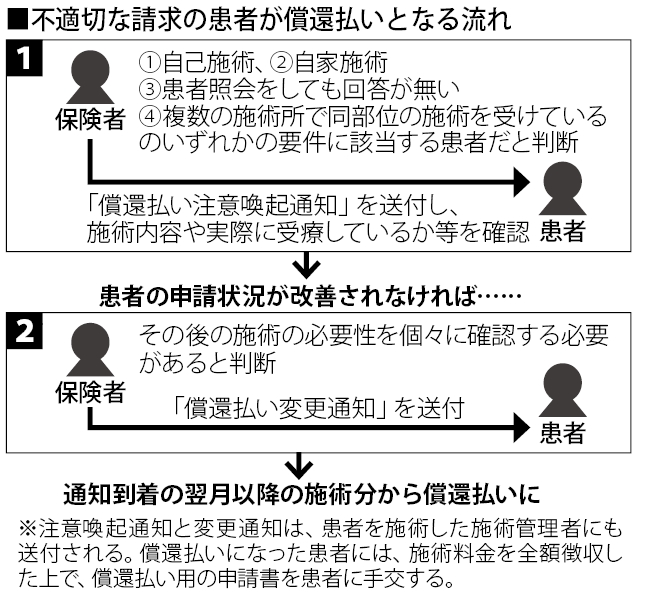

「自家施術」「患者照会未回答」等に該当で

6月1日に施行されることから、令和4年度の料金改定に併せて実施される。償還払いに変更する要件は、「自己施術」「自家施術」「患者照会をしても回答が無い」「複数の施術所で同部位の施術を重複して受けている」のいずれかに該当する患者。昨夏からの柔整療養費検討専門委員会の議論で、「要件」に加えるか否かで意見が分かれていた「長期頻回」は除外された。 (さらに…)

3月22日付事務連絡 柔整療養費の「患者ごとに償還払いに変更できる事例」に関する疑義解釈資料(Q&A)

3月22日付事務連絡 柔整療養費の「患者ごとに償還払いに変更できる事例」に関する疑義解釈資料(Q&A)

2022.04.25

【患者ごとの償還払いへの変更関係】

問1

患者ごとの償還払いへの変更について、趣旨は何か。

答

患者ごとの償還払いへの変更については、個々の支給申請や施術所に着目した療養費の不正・不当な請求の是正を図る取組とは異なり、患者に着目した療養費の適正な支給を図るための事前の取組として、その後の施術の必要性を個々に確認する必要がある患者について、一定の基準で対象となる患者を限定し、一定の手続きを行った上で、保険者又は後期高齢者医療広域連合が患者ごとに償還払いに変更できることとするものである。

問2

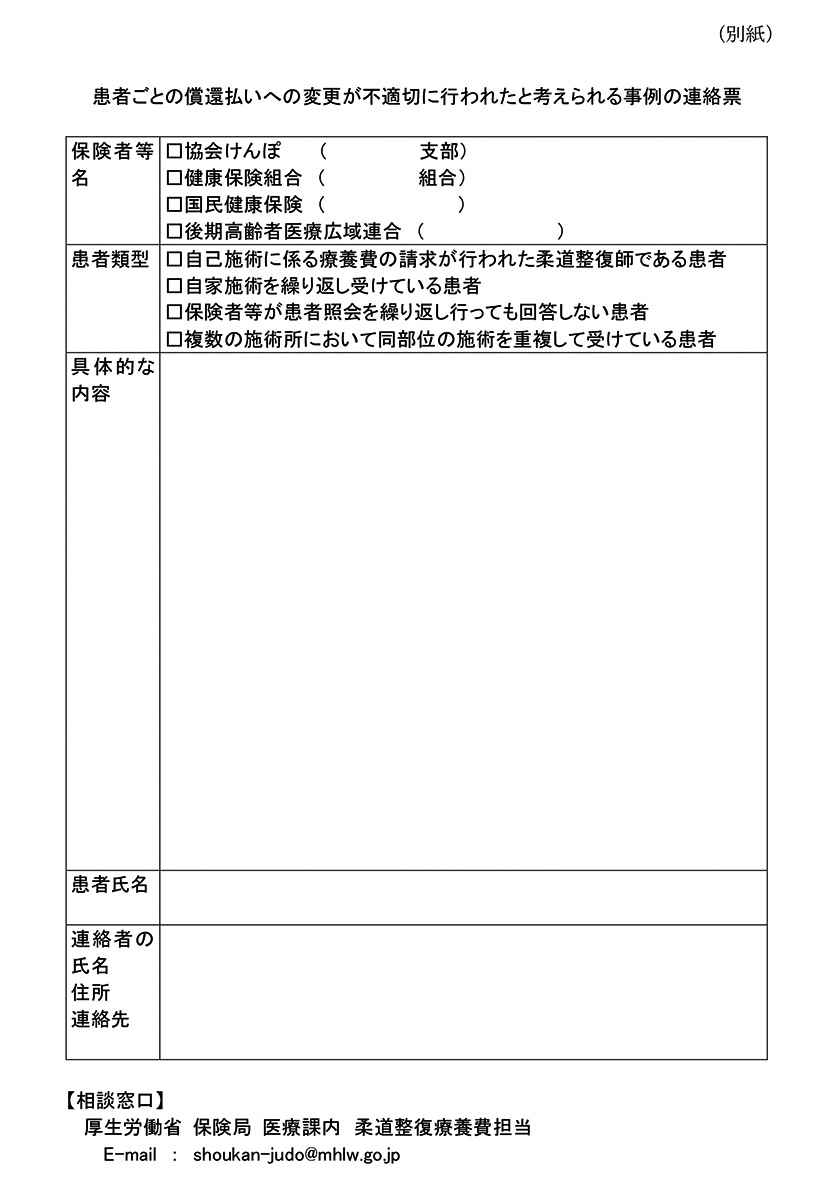

患者ごとの償還払いへの変更が不適切に行われたと考えられる事例があった場合は、どのように対応すればよいか。

答

患者ごとの償還払いへの変更については、新たな取組であることから、厚生労働省において、実態を把握して、よりよい仕組みとなるよう改善を図っていくための相談窓口を設けることとし、万が一、患者ごとの償還払いへの変更が不適切に行われたと考えられる事例があった場合は、別紙(※下図参照)の連絡票により受け付けることとする(以下のアドレスにE-mail で送付してください)。

【相談窓口】

厚生労働省 保険局 医療課内 柔道整復療養費担当

E-mail : shoukan-judo@mhlw.go.jp

問3

患者ごとの償還払いへの変更について、当該患者の加入する保険者等が変わった場合の取扱い如何。また、患者が施術を受ける施術所を変えた場合はどのような取扱いとなるか。

答

患者ごとの償還払いへの変更については、保険者等ごとに行うものであり、当該患者の加入する保険者等が変わった場合は、償還払いへの変更は引き継がれない。

患者が施術を受ける施術所を変えた場合は、新たに施術を受ける施術所においても当該患者は償還払いとなる。

問4

「保険者等」とは、具体的には何のことか。

答

「保険者等」とは、受領委任協定・契約の1で定義されているとおり、「保険者又は後期高齢者医療広域連合」のことである。

問5

「自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者」とあるが、自己施術に係る療養費の取扱いはどうなっているか。当該患者の償還払いへの変更の趣旨は何か。

答

自己施術については、療養費の支給対象外である。「自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の支給申請が行われた柔道整復師である患者」に対する施術について、その後の施術の必要性を個々に確認するため、保険者等が、一定の手続きにより、当該患者に対する施術を償還払いに変更することができることとするものである。

問6

「自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者」について、「家族」、「関連施術所」、「繰り返し」はどのような意味か。

答

個々の具体的な状況に応じて保険者等が判断するものであるが、基本的には、「家族」とは同居又は生計を一にする者をいい、「関連施術所」とは以下のいずれかに該当する場合をいい、「繰り返し」とは自家施術が複数回行われることをいうものである。

(イ)施術所の開設者が、他の施術所の開設者と同一の場合

(ロ)施術所の代表者が、他の施術所の代表者と同一の場合

(ハ)施術所の代表者が、他の施術所の代表者の親族等の場合

(ニ)施術所の役員等のうち、他の施術所の役員等の親族等の占める割合が10分の3を超える場合

(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、施術所が、他の施術所の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る)

問7

「保険者等が、患者に対する35の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者」について、「繰り返し」はどのような意味か。

答

個々の具体的な状況に応じて保険者等が判断するものであるが、基本的には、「繰り返し」とは複数回患者照会を行うことをいうものである。

問8

償還払いに変更となった患者は、療養費支給申請書(償還払い用)をどこに提出することになるか。

答

償還払いに変更となった場合、患者が加入する保険者等に療養費を請求することとなる。療養費支給申請書(償還払い用)の提出先は、加入する保険者等に確認いただきたい。