NPO法人鍼灸地域支援ネット研修会 『鍼灸師・マッサージ師のためのBCP』

2018.04.10

南海地震30年で80%、内陸型地震も想定

第5回京都府災害鍼灸マッサージコーディネーター研修『鍼灸師・マッサージ師のためのBCP(事業継続計画)』が3月4日、京都テルサ(京都市南区)で開催された。NPO法人鍼灸地域支援ネット主催。 (さらに…)

NPO法人鍼灸地域支援ネット研修会 『鍼灸師・マッサージ師のためのBCP』

NPO法人鍼灸地域支援ネット研修会 『鍼灸師・マッサージ師のためのBCP』

2018.04.10

南海地震30年で80%、内陸型地震も想定

第5回京都府災害鍼灸マッサージコーディネーター研修『鍼灸師・マッサージ師のためのBCP(事業継続計画)』が3月4日、京都テルサ(京都市南区)で開催された。NPO法人鍼灸地域支援ネット主催。 (さらに…)

鍼灸師の機能訓練指導員要件で厚労省がQ&A発出

鍼灸師の機能訓練指導員要件で厚労省がQ&A発出

2018.04.10

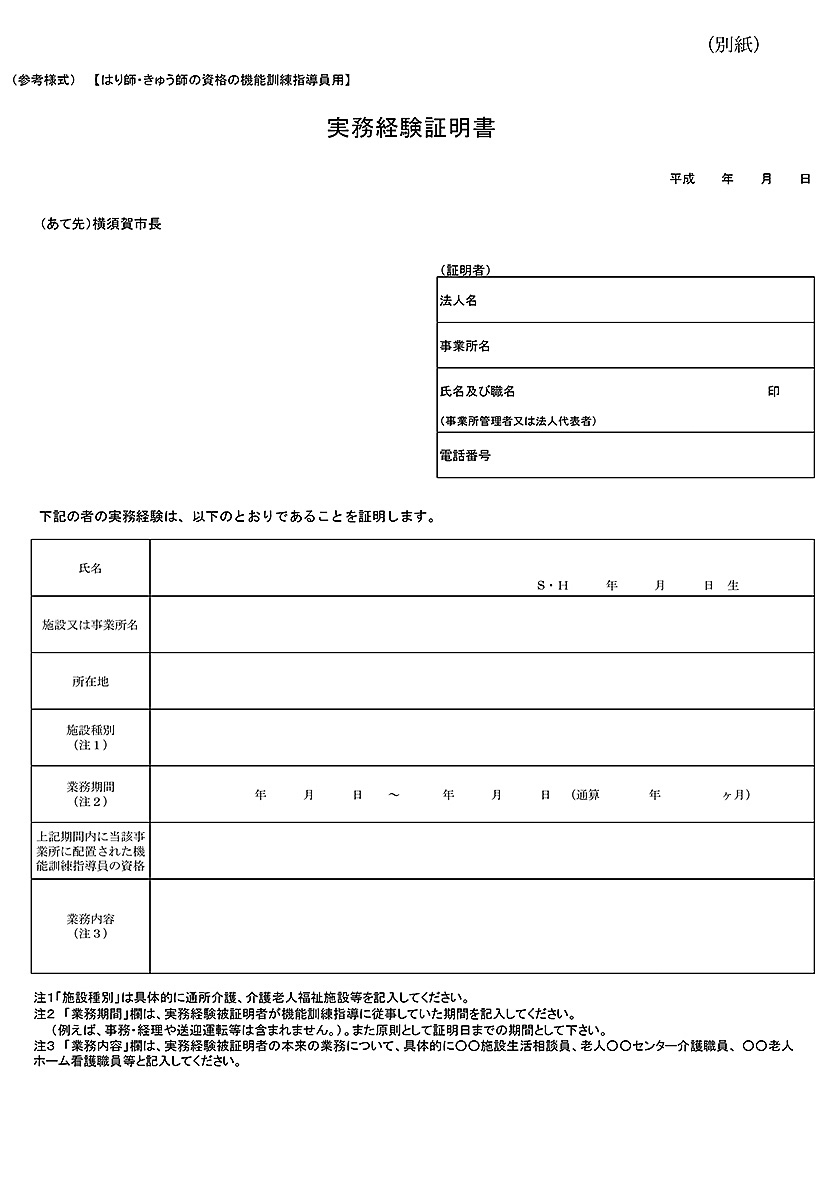

「経験十分か」受け入れ先の管理者判断

4月からの介護報酬改定に伴い、厚労省から3月23日付で改定内容に関する事務連絡(Q&A)が発出され、その中で、はり師、きゅう師が機能訓練指導員になる際の要件・手続きについて見解が示された。 (さらに…)

平成30年度介護保険制度改正 全鍼師会の小川氏・長嶺氏、厚労省交渉など振り返る

平成30年度介護保険制度改正 全鍼師会の小川氏・長嶺氏、厚労省交渉など振り返る

2018.03.25

はり師・きゅう師、

機能訓練指導員の対象資格に

4月から、介護保険において、はり師・きゅう師がデイサービス等に配置する「機能訓練指導員」に認められることが決まった。厚労省は、平成30年度介護保険制度改正に伴い「人材の有用活用」として、はり師・きゅう師を対象資格に追加し、機能訓練指導員の量的な確保につなげる方針だ。また鍼灸業界も、長年訴え続けてきた要望がようやく実を結んだ形となった。今回、厚労省老健局との直接交渉に当たっていた公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会)の学術局長・小川眞悟氏と、事務局長・長嶺芳文氏に話を聞いた。 (さらに…)

第35回日本東方医学会 「QOD」テーマにシンポジウム

第35回日本東方医学会 「QOD」テーマにシンポジウム

2018.03.25

最期の「安らかさ」、周囲の希望にも

第35回日本東方医学会が2月25日、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター(東京都千代田区)で開催された。メインテーマは『健康寿命を楽しく生きる東方医学の知恵』。

シンポジウム『Quality of death(QOD)をめざす東方医療』で、田畑正久氏(佐藤第二病院院長)は、仏教と医療の関係について講演。仏教は生老病死の四苦との向き合い方を模索するものであるが、 (さらに…)

医歯薬出版から新刊 『わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版』

医歯薬出版から新刊 『わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版』

2018.03.25

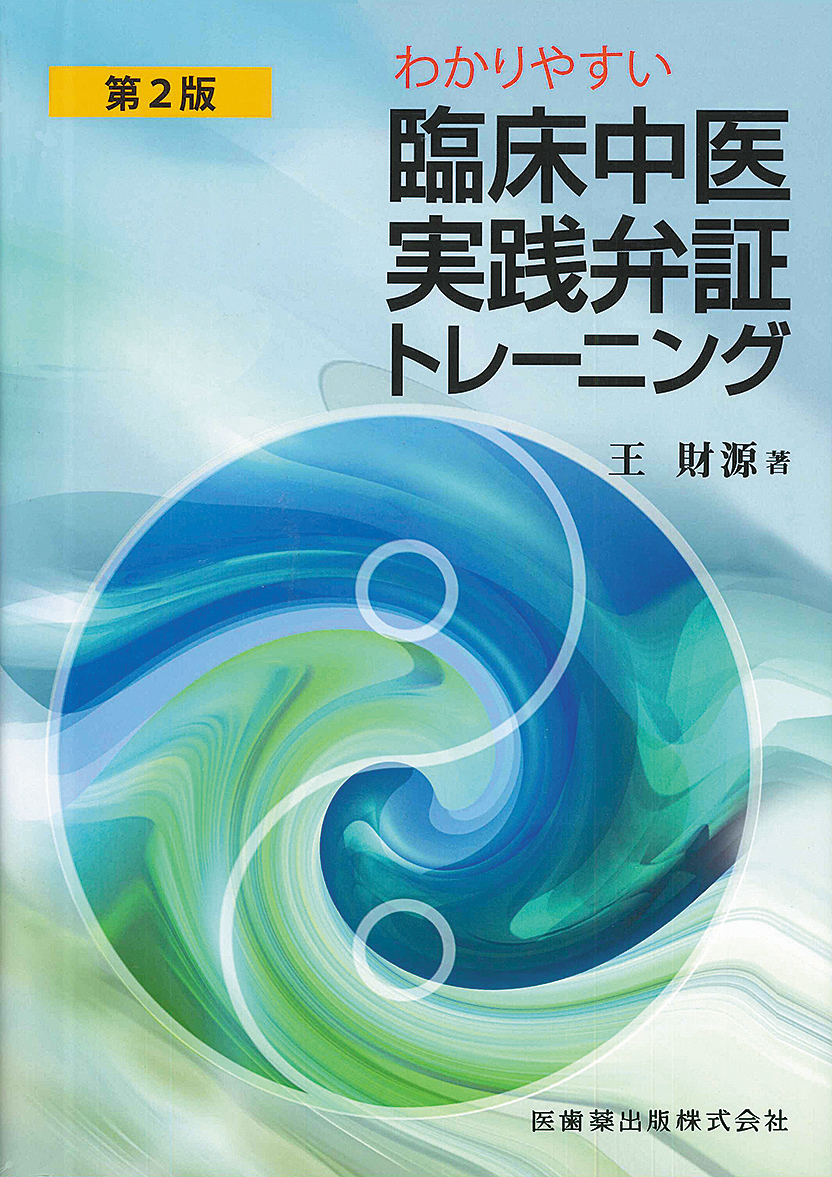

わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版

医歯薬出版株式会社から新刊、『わかりやすい臨床中医実践弁証トレーニング 第2版』が発行された。著者は関西医療大学大学院・保健医療学部教授の王財源氏。B5判352頁。本体価格5千円。 (さらに…)

厚生労働省『平成30年度 療養費頻度調査』から 鍼灸療養費 施術行為別・疾患別頻度

厚生労働省『平成30年度 療養費頻度調査』から 鍼灸療養費 施術行為別・疾患別頻度

2018.03.25

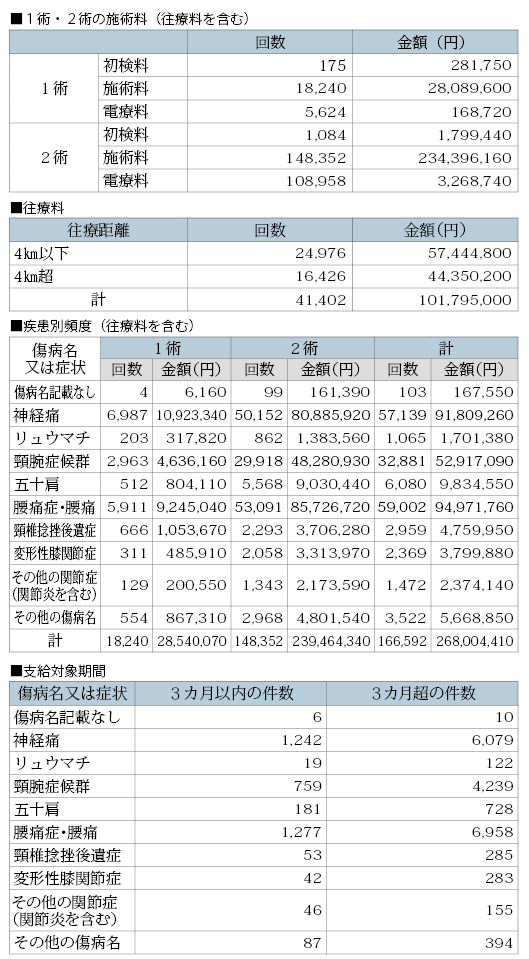

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成30年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。 (さらに…)

あはき受領委任、10月開始

あはき受領委任、10月開始

2018.03.10

あはき療養費に「受領委任」が導入され、10月から取り扱いがスタートする見通しとなった。3月2日の『第19回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会』で厚労省が示した。導入スケジュールのほかに、取扱規程や地方厚生(支)局等の指導監督、施術管理者登録、保険者の裁量についての方針も示され、ようやくあはき療養費の受領委任の制度設計が動き出した。

全あはき師、契約で統一

今後、受領委任が導入されると、施術者を登録・管理する仕組みに加え、不正請求に関して行政による指導監督が行えることとなる。厚労省は、地方厚生(支)局への施術所・施術管理者の登録の受付を7月より始め、受領委任の取り扱いを10月より開始する予定とした。

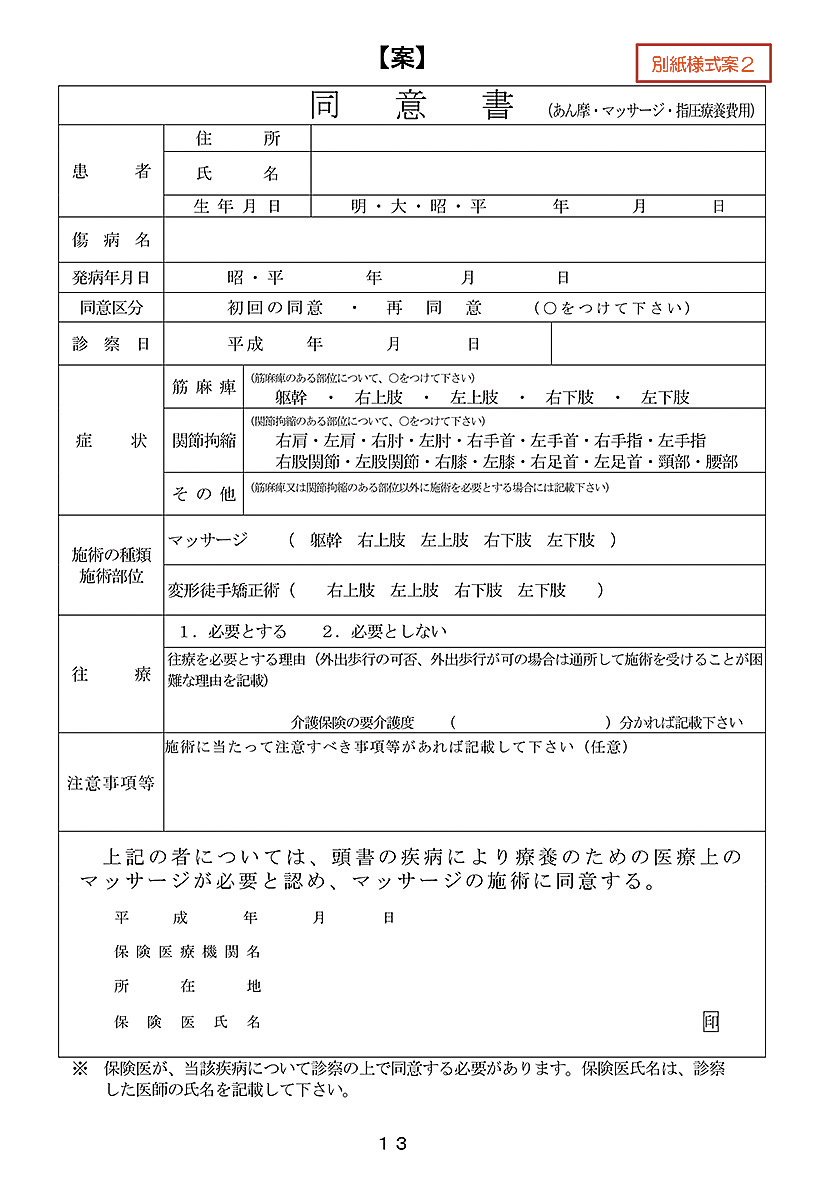

運用面では、柔整療養費に倣った「受領委任の取扱規程案」が提示された。 (さらに…)

あはき専門委で不正対策、大筋合意

あはき専門委で不正対策、大筋合意

2018.03.10

再同意『6カ月ごと文書。医師に報告書も』

往療料『距離加算を廃止し、施術料と包括』

3月2日に開かれた『第19回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会』では、受領委任導入の前提条件として実施が求められている「不正対策」について、昨年秋からの議論を踏まえて提出された厚労省案が大筋で合意された。

業界と保険者の間で議論が平行線をたどっていた「再同意の手段と期間」については、口頭同意が「文書による同意」に改められ、その作業負担分を考慮して期間は「6カ月ごと」という形でまとめられた。ただ、医師から再同意を得る際、「施術者と医師の連携を緊密にし、必要な施術が行われるようにする」ことを目的とする「施術報告書」を、施術者が作成し、医師に添付することも併せて盛り込まれた。施術報告書の作成は、当面は努力義務とされ、「やむを得ない場合には作成しなくてもよいこととする」と厚労省提案に明記された上、今後報酬上の手当ても検討される予定とされた。これには、複数の保険者側委員が疑問の声を上げ、 (さらに…)

一枝のゆめ財団 第1回公開シンポジウム 「働き方改革」鍼灸手技で

一枝のゆめ財団 第1回公開シンポジウム 「働き方改革」鍼灸手技で

2018.03.10

公衆衛生学も「未病治」

一般財団法人一枝のゆめ財団(矢野忠理事長)の平成29年度第1回公開シンポジウム『健康経営と東洋医学』が2月10日、東京都内で開催された。同財団は、はり・きゅう・マッサージの三療の伝統・文化を守り伝える拠点『三療プラザ館(仮)』の立ち上げを目指し、1月に設立された。

シンポジウムは矢野理事長のほか、特定社会保険労務士の内野光明氏、産業医の佐上徹氏が登壇。 (さらに…)

統合医療展2018 日鍼会、セイリン・山正と共に出展

統合医療展2018 日鍼会、セイリン・山正と共に出展

2018.03.10

医師、看護師らもブースに

『第14回統合医療展2018』が1月24日、25日、「医療関係者とヘルスケア産業をつなぐ」をテーマに東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催された。

『高齢者生活支援サービス展』、『メディケアフーズ展』、『保険外サービス展』との併催。3展合計で約300の企業・団体等が、医療・介護、ヘルスケアに関わる商品やサービスを紹介した。

同展後援団体の一つ、公益社団法人日本鍼灸師会(日鍼会)が、セイリン株式会社(静岡市)、株式会社山正(滋賀県長浜市)と共同で出展した。同師会員らが来場者に、毫鍼とパッチ鍼による無料施術体験を提供するなどしてPR。セイリンと山正は商品紹介スペースを設け、パッチ鍼や台座灸などを配布した。来場者の対応に当たった日鍼会地域ケア推進委員会委員長の松浦正人氏によると、 (さらに…)

今年の鍼灸師国家試験を展望する

今年の鍼灸師国家試験を展望する

2018.03.10

芦野 純夫

前厚生労働教官(元国家試験評価委員)/横浜医療専門学校学術顧問

今年で26回目を迎えた鍼灸師の国家試験は、平成5年に医療関係では初めて民間委託化され、その形式は視覚障害者への福祉的配慮から、医療の国家試験としては例外的な図表なしの単純四択(通常は多真偽五択)となった。四択問題は最も適切な正解が一つあり、紛らわしいほかの三つと識別できるかを見ている。当初の試験委員や私などの評価委員はその趣旨をあらかじめ教えられて行ってきたが、それが現場の教員側には今も十分理解されていない。試験後、明確な正解のほかに「こういう場合は正解となり得る」「誤りとはいえない」などと、彼らの指摘によって灰色の選択肢まで加えた複数正解が毎年幾つも出てくるのは問題だ。合格者を増やしたい学校協会や理教連は、かつての財団設立時の出資者であり理事ポストも握っている。しかし、財団・試験委員会は学校側の圧力に屈せず、毅然とした態度を貫いてもらいたい。

さて、今回の内容だが、前半の基礎医学からリハビリまでは標準的な問題が多く、3割方易しく作られるはずのあマ指師試験問題と、難易度で差がなくなった感がある。 (さらに…)

技術評論社から新刊 「ポケット介護 現場で役立つ薬のホント~種類・飲み方・副作用」

技術評論社から新刊 「ポケット介護 現場で役立つ薬のホント~種類・飲み方・副作用」

2018.03.10

技術評論社から新刊、「ポケット介護 現場で役立つ薬のホント~種類・飲み方・副作用」が発行された。編著は織田聡氏(医師、薬剤師、医学博士)、織田しのぶ氏(薬剤師、薬学博士)、平井みどり氏(医師、薬剤師、医学博士)。新書判240頁、本体価格1,480円。

薬の知識を「介護職や介護家族が絶対知っておきたい基礎知識」と「知っておくと医療従事者とコミュニケーションしやすくなる知識」に分けて解説。厚生労働省が管理する独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページなどから、無料で最新の情報を手に入れる方法、入手した添付文書の読み解き方も紹介する。このほか、主だった治療薬の一般名・商品名の一覧と索引を収載するほか、「薬はなぜ水以外で飲んではいけないの?」や「薬の副作用かもしれない症状は?」から、「介護職ができる薬の服用介助は?」や「医師とうまくコミュニケーションするコツは?」まで、実践的なQ&Aも網羅する。鍼灸マッサージ師、柔整師にとっても必携の一冊。

(さらに…)

診療報酬の改定内容決定で、次は療養費 慣例に従えば、改定率は0.315%?

診療報酬の改定内容決定で、次は療養費 慣例に従えば、改定率は0.315%?

2018.02.25

具体的な議論は4月以降に

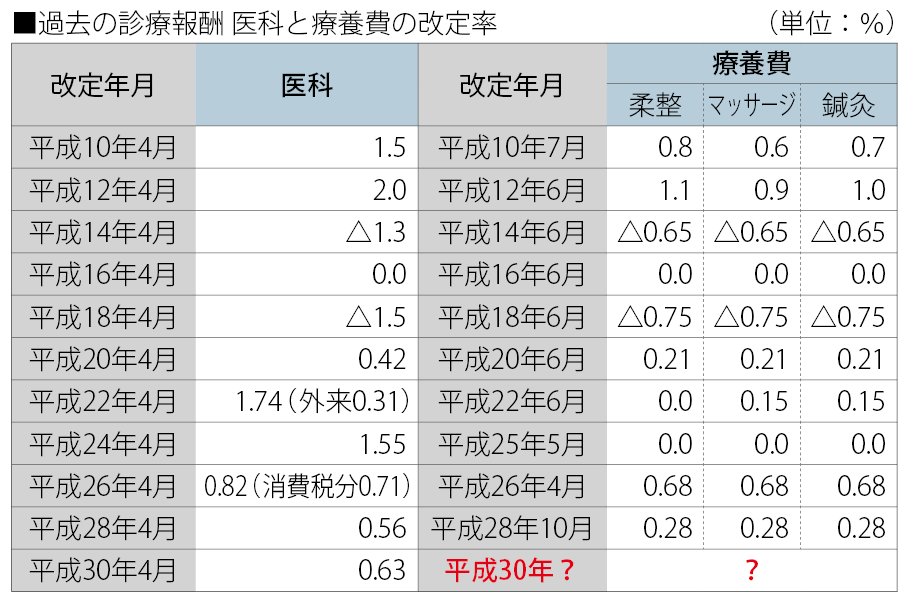

療養費の料金改定に影響する平成30年度診療報酬の改定内容が決定した。改定率は診療報酬全体でマイナス1.19%、医師の人件費などに当たる「本体」部分は0.55%引き上げられることとなった。

柔整、あはき療養費の料金改定は、通常、診療報酬改定と同じ年度に行われ、施行は診療報酬より少し時期を遅らせて実施される。また改定率については、慣例的に診療報酬本体部分のうちの「医科」の改定率の2分の1とされている。今回、「医科」がプラス0.63%だったことを踏まえれば、0.315%近辺のプラス改定になることが見込まれる。

過去、民主党政権時代には「慣例」に反した改定率もみられたが、直近の平成28年度改定では「2分の1」が守られている(下表参照)。現在、柔整・あはきの両療養費検討専門委員会では不正防止策を中心に議論が行われており、特にあはき専門委では往療料加算を引き下げるか否かが大きな争点になっている。料金改定については、4月以降、具体的な議論が展開されていくものと思われる。

札幌市あはき施術費助成 新制度へ

札幌市あはき施術費助成 新制度へ

2018.02.25

国保加入者から全市民(65歳以上)へ

施術対象を健康増進に拡大

札幌市が今秋、65歳以上の市民を対象に、新たな鍼灸マッサージ施術費の助成制度を開始することが分かった。 (さらに…)

しんきゅうサミット2018 大浦慈観氏ら、講演や実技供覧

しんきゅうサミット2018 大浦慈観氏ら、講演や実技供覧

2018.02.25

技術・研究・教育の観点から

鍼灸院の口コミサイト「しんきゅうコンパス」を運営するカリスタ株式会社主催の『しんきゅうサミット2018』が1月21日、東京都内で開催された。

公益財団法人杉山検校遺徳顕彰会理事の大浦慈観氏が『腰痛に対する鍼灸治療―鍼一本で患者の身体と心を変える』と題して講演を行った。 (さらに…)

日本スポーツ医科学学会 第1回学会東京大会 多職種連携促進など目的に設立

日本スポーツ医科学学会 第1回学会東京大会 多職種連携促進など目的に設立

2018.02.25

笹川氏「普段からのコミュニケーションが先行」

織田氏「業界外の付き合い、医師も不得手」

一般社団法人日本スポーツ医科学学会(笹川隆人会長)の第1回学会東京大会が1月21日、東京都内で開催された。一般社団法人診療連携ネットワーク協会(織田聡代表)との共催。

同学会は、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会でのスポーツ関連の部会における議論を契機に設立された学術団体。鍼灸・マッサージに限らず、柔整師やPT、医師を含むスポーツ分野における医学、トレーニング学、栄養学、情報科学分野全般において、学術の発展及び連携の促進を図ることを設立主旨とする。

講演は主に笹川氏と織田氏の対談形式で進められた。笹川氏は、 (さらに…)

第18回あはき療養費検討専門委員会 受領委任導入前の論戦続く

第18回あはき療養費検討専門委員会 受領委任導入前の論戦続く

2018.02.10

往療距離加算の廃止と再同意の文書化、行き過ぎ?

1月31日、都内で開かれた『第18回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会』では、受領委任導入の前に先行実施される不正対策について、これまでの議論をまとめた厚労省案が示された。「往療内訳書」や、医師に再同意の判断を求める際に送付する「施術報告書」、患者に施術内容を確認してもらうために交付する「一時負担金明細書」といった文書の新たな作成が盛り込まれたほか、往療料や再同意の在り方を巡っては問題ごとに二つの案(下記参照)が提案されたが、業界側と保険者側の間で意見に大きな隔たりがあった。 (さらに…)

刺鍼で長胸神経麻痺「まずあり得ない」 尾﨑朋文氏、日本臨床鍼灸懇話会で解説

刺鍼で長胸神経麻痺「まずあり得ない」 尾﨑朋文氏、日本臨床鍼灸懇話会で解説

2018.02.10

日本臨床鍼灸懇話会の定例会が昨年12月10日、大阪市東成区の森ノ宮医療学園専門学校で開催された。 (さらに…)

あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪 第7回口頭弁論

あマ指師課程新設非認定処分取消裁判・大阪 第7回口頭弁論

2018.02.10

学園側「全国一律で新設規制は不可解」

19条制定前のあはき審議会では地域性に着目?

学校法人平成医療学園らが、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設申請を認めなかった国に対し、処分取消を求めて提訴した裁判で、1月19日、第7回口頭弁論が大阪地裁であった。あはき法19条1項が職業選択の自由を制限している(憲法22条違反)と訴える原告側が、全国一律で新設を規制していることや視覚障害者を巡る経済環境が改善されているとの側面から従来の主張を補足する文書を提出した。 (さらに…)

文科省発表 柔整・鍼灸「専門職大学」4校申請

文科省発表 柔整・鍼灸「専門職大学」4校申請

2018.02.10

秋までに開設の可否を判断

文部科学省が昨年12月21日に発表した平成31年度開設予定の開設申請があった「専門職大学」13校の中に、柔道整復・鍼灸の課程を持つ学校が4校あることが分かった。

【専門職大学】

平成31年度より創設される新たな高等教育機関。卒業すれば大学と同様に学士の学位を得ることができる。既存の大学と比べて、専任教員数のおよそ4割以上を実務経験者とし、適切な指導体制の確保された企業内実習を単位に含むなど、より実践的な職業教育に重点を置く。

(さらに…)