再同意期間を猶予、コロナ感染防止で あはき療養費で臨時措置、4月末まで

2020.03.25

あはき療養費の同意書の取り扱いに関して、新型コロナウイルス感染症の事態を踏まえた臨時措置が出された。厚労省が3月17日付の事務連絡で示した。 (さらに…)

再同意期間を猶予、コロナ感染防止で あはき療養費で臨時措置、4月末まで

再同意期間を猶予、コロナ感染防止で あはき療養費で臨時措置、4月末まで

2020.03.25

あはき療養費の同意書の取り扱いに関して、新型コロナウイルス感染症の事態を踏まえた臨時措置が出された。厚労省が3月17日付の事務連絡で示した。 (さらに…)

第1回健康施術産業展 施術所向け商品・サービス出展

第1回健康施術産業展 施術所向け商品・サービス出展

2020.03.25

70社がブース構え、15,818人来場

『第1回健康施術産業展』が2月12日~14日、東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催された。ブティックス株式会社(東京都港区)主催。 (さらに…)

厚労省があはき療養費の「同意」等について事務連絡、新型コロナの影響で

厚労省があはき療養費の「同意」等について事務連絡、新型コロナの影響で

2020.03.17

厚労省が本日付で事務連絡『新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて』を発出した。「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づくもの。

これによると、同意の取り扱いについては『前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月 25 日から4月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年4月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費(施術報告書交付料を含む。)の支給対象となる期間と認めること』、変形徒手矯正術の再同意については電話によるもので差し支えないなどとなっている。

国試合格者の「掲示」が中止 新型コロナの影響で

国試合格者の「掲示」が中止 新型コロナの影響で

2020.03.13

厚労省は、2、3月に行われたあマ指師、鍼灸師、柔整師その他の国家試験の合格者の掲示による発表を中止した。「新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から」としている。合格者の受験番号は同省ホームページに掲載し、併せて各受験者へ書面で合否の通知を行う。

病鍼連携連絡協議会、「院内でのコロナ対応」で情報公開

病鍼連携連絡協議会、「院内でのコロナ対応」で情報公開

2020.03.12

開業鍼灸院と病院・診療所の医療連携を目指し活動する病鍼連携連絡協議会(長谷川尚哉世話人代表)が、このたびの新型コロナウイルスの感染事例への対応に関する情報を公開した。業界内でも「感染への注意喚起」は促されているが、「院内での対応」といった実務的な情報を外部に発信するケースは珍しい。

「施術所に於ける感染事例への対応」と題した同協議会の指針では、「施術者・事務員が陽性、入院となった場合」「患者様に陽性事例があり、無症状時、症状発生時を問わず、施術所に通院が確認された場合」といったケースごとに、取るべき対応・行動を説いている。

家庭医・守屋章成氏からアドバイスも得て指針をまとめたといい、「今後感染事例に遭遇する場面は十分に考えられ、有資格者としての矜持をもって拡散を避ける行動をしてほしい」と長谷川氏。

新型コロナ あはき・柔整業界も自粛ムード

新型コロナ あはき・柔整業界も自粛ムード

2020.03.10

催しやイベント中止・延期、相次ぐ

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、あはき・柔整業界に「自粛ムード」が広がっている。政府が「今後2週間の大規模イベントの中止や延期」を要請した先月26日頃を境に、業界内の学会やセミナー、講習会や研修などの中止・延期が相次いでいる。併せて、治療の現場でも影響が出ている。

あはき関連では (さらに…)

今年の鍼灸師国家試験を展望する

今年の鍼灸師国家試験を展望する

2020.03.10

芦野 純夫(前厚生労働教官(元国家試験評価委員)/横浜医療専門学校学術顧問)氏による講評

昨年の国試は、前年の厳し過ぎた試験結果が批判された反動から、一転して難易度を下げ、合格率が押し上げられた。とはいえ今回は旧カリキュラムの終わりの年であり、不合格者の“積み残し”を少なくするため難易度は前年並みになると見ていた。実際、解剖・生理など午前の基礎医学までどれも標準的な問題であり、受験生も安堵したことだろう。 (さらに…)

大阪地裁「19条合憲」、昨年の東京地裁と同じ

大阪地裁「19条合憲」、昨年の東京地裁と同じ

2020.03.10

晴眼者のあマ指師課程新設めぐる裁判

あはき法19条の規定によって、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設が認められなかったのは不当だと、学校法人平成医療学園が国を相手に訴えた裁判で、2月25日、大阪地裁は「法的規制は不合理とはいえない」と判断し、訴えを退けた。

三輪方大裁判長は、当日の判決で、視覚障害者のあん摩マッサージ指圧師の収入は概して低いなどの諸事情を鑑みると、規制措置は相応の必要性・合理性を有するとして、原告側の主張は全て採用できないと結論付けた。

今回の判決内容は、昨年12月16日に東京地裁が下した「19条合憲」と、同様のものとなった。判決後、原告側は記者会見を開き、控訴する方針を示した。

マッサージ療養費 施術行為別・疾患別頻度 厚労省『平成30年度 療養費頻度調査』から

マッサージ療養費 施術行為別・疾患別頻度 厚労省『平成30年度 療養費頻度調査』から

2020.03.10

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成30年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で全件、国民健康保険で5分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。 (さらに…)

あはき療養費、来年から「実務経験」と「研修」が必要に

あはき療養費、来年から「実務経験」と「研修」が必要に

2020.03.05

令和3年以降、あはき療養費の受領委任を新たに取り扱う場合、「実務経験」と「研修の受講」の2つの要件が必要になる。厚労省が3月4日付の通知等で示した。

実務経験は1年間で、出張専門での経験は除くとしている。研修は「16時間、2日以上」で、職業倫理や適切な保険請求に関して学ぶ。既に柔整療養費で平成30年度から導入されており、健康保険(受領委任)を取り扱うに当たり資質向上を目的に取り入れられる。

(詳細は今後発行の本紙で伝える)

あはき国試、令和3年からの新出題基準公表

あはき国試、令和3年からの新出題基準公表

2020.02.27

令和3年のあん摩マッサージ指圧師及びはり師・きゅう師国家試験から適用される、新しい出題基準が公表された。公益財団法人東洋療法研修試験財団が25日、ホームページにアップした。「専門基礎分野及び専門分野において、平成25 年12 月の第3回出題基準以後、新たに重要性の増した項目の追加等を行った」としており、これに伴って問題数や試験時間も増える見通しだ。

ファロス、国試合格者に3万円分の商品券をプレゼント

ファロス、国試合格者に3万円分の商品券をプレゼント

2020.02.26

株式会社ファロス(大阪府堺市)が今年のはり師・きゅう師及び柔整師の国家試験の合格者全員に、同社商品購入に使える商品券3万円分をプレゼントする。去年に引き続き「業界の未来を担う若手を支援したい」と同社。

3月31日(火)に応募フォームや詳細が同社ホームページで公開される。

「19条合憲」、晴眼者のあマ指師課程新設で大阪地裁も

「19条合憲」、晴眼者のあマ指師課程新設で大阪地裁も

2020.02.25

2月25日、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師の養成課程を規制している「あはき法19条」が合憲であると、大阪地裁で言い渡された。

昨年12月の東京地裁と同様に、新設を認めないとすると判決が大阪でも下された。

(判決等の詳細は、今号発行の本紙で伝える)

機能訓練指導員で働く鍼灸師を調査 資格要件緩和の効果、国が検証

機能訓練指導員で働く鍼灸師を調査 資格要件緩和の効果、国が検証

2020.02.25

3月頃に社保審分科会で報告

平成30年度の介護報酬改定に伴い、デイサービス等に配置する「機能訓練指導員」の資格要件に新たに加わった「はり師・きゅう師」の実態を、厚労省が昨秋から調査している。調査結果等は、3月頃に開催を予定している社会保障審議会介護給付費分科会で報告され、次期改定(令和3年度)を含む今後の議論のための資料として活用される。 (さらに…)

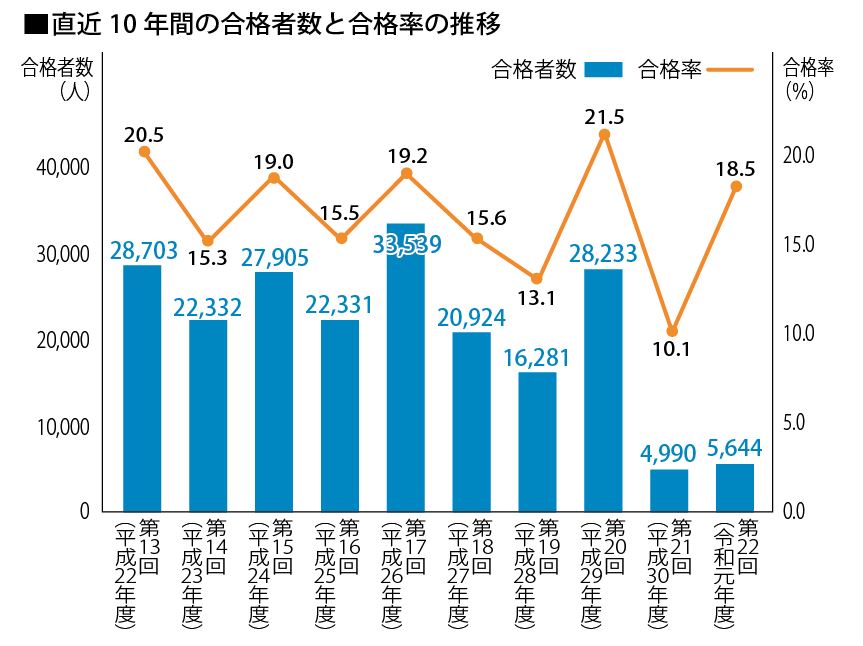

ケアマネジャー試験、第22回合格者数 あはき師70人、柔整師107人

ケアマネジャー試験、第22回合格者数 あはき師70人、柔整師107人

2020.02.25

前回より要件厳格化で落ち込み

厚労省がこのほど、第22回介護支援専門員実務研修受講試験の合格者数等を公表した。

受験者数3万509人に対し5,644人(18.5%)が合格した。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」の合格者数は70人で構成比1.2%、「柔道整復師」は107人で同1.9%だった。なお、台風19号の影響で試験が実施されなかった東北や関東などの13の都県の数字は含まれていない。 (さらに…)

全鍼師会 第13回地域健康つくり指導者研修会 介護予防に「通いの場」提唱

全鍼師会 第13回地域健康つくり指導者研修会 介護予防に「通いの場」提唱

2020.02.25

全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会)の「第13回地域健康つくり指導者研修会」が2月8日、9日、新宿医療専門学校(東京都新宿区)で開催された。

『行政が導く公的介護保険外サービスの取り組み』と題して、厚労省老健局老人保健課介護予防栄養調整官の日名子まき氏が登壇。介護予防には機能訓練など高齢者本人へのアプローチだけでなく、高齢者を取り巻く環境への取り組み、「地域づくり」も求められていると説いた。その一環として、 (さらに…)

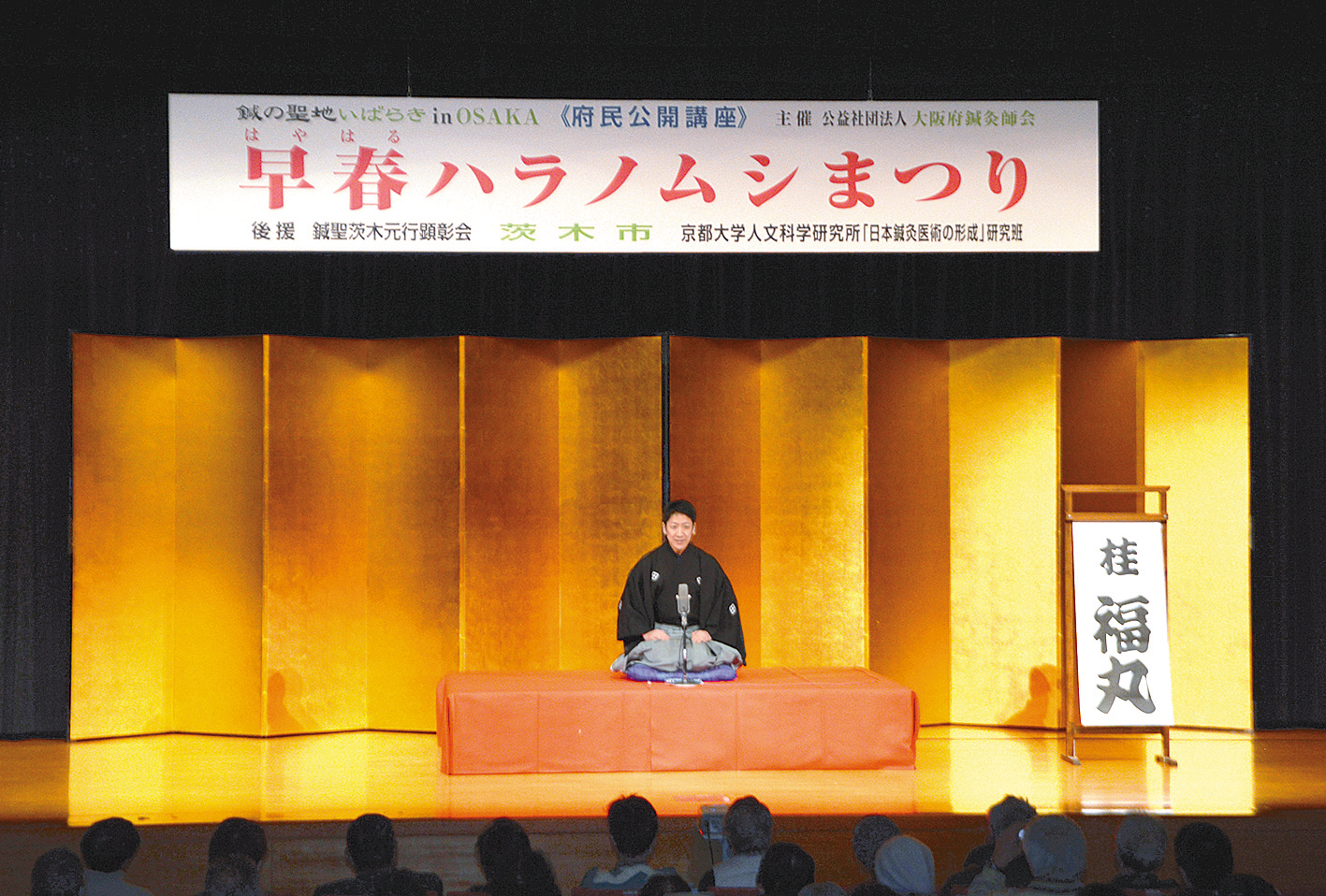

「日本鍼灸医術の形成」研究班主催セミナー 明智光秀は名医だった!?

「日本鍼灸医術の形成」研究班主催セミナー 明智光秀は名医だった!?

2020.02.25

医者説の根拠の『針薬方』に鍼の言及も

京都大学人文科学研究所「日本鍼灸医術の形成」研究班主催の一般公開セミナー『明智光秀は名医!? だった―転換期の医術と戦国武将』が2月8日、同大学芝蘭会館(京都市左京区)で行われた。研究班班長の長野仁氏(森ノ宮医療大学大学院教授)をはじめ、5人の研究者らが登壇した。

現在「明智光秀医者説」の重要な根拠になっているのは、熊本市内で所蔵されていた16世紀の医術書『針薬方』。幻に終わった信長の上洛計画を記した紙を「裏紙」として用いて記されたものだと、平成26年に発覚して話題となった。

山田貴司氏(熊本県立美術館学芸員)によれば、同書は9枚で構成された小冊子で「後の細川家家臣・米田貞能が足利義昭の使者として各地を訪れる中で記された医学的知識のメモ帳」。「この時代の医書は数多く現存しており、本来ならわずか9葉の本書が注目を浴びた可能性は低い」(長野氏)というが、この件を機に研究が進み、同書が明智光秀の口伝を記した口伝書だと判明したとされた。内容は (さらに…)

催し物案内 「長野式」入門セミナー、大阪で

催し物案内 「長野式」入門セミナー、大阪で

2020.02.25

治療理念から実技まで、体験も

3月15日(日)12時から、新大阪丸ビル新館(大阪市東淀川区)で開催される。講師は長野式臨床研究会大阪支部の森山潤氏。「長野式ってどんな治療をするの?」「一度長野式治療を体験したい」といった治療家や学生が対象。前半は長野式の治療理念や診断法について座学中心で分かりやすく解説し、後半は診断法、処置の実技を披露。治療体験もできる。「長野式治療の実践的な『診断』『治療』、そしてシステマティックな診断から治療への流れを体感できる」と同会。

参加費は8,000円で当日払いも可能(※要事前連絡)。定員になり次第締め切る。申込みは同会大阪支部事務局(FAX 072-601-0873、メール ranman-dou●pu3.fiberbit.net ●を@に)へ。詳細は下記QRコードから。

(さらに…)

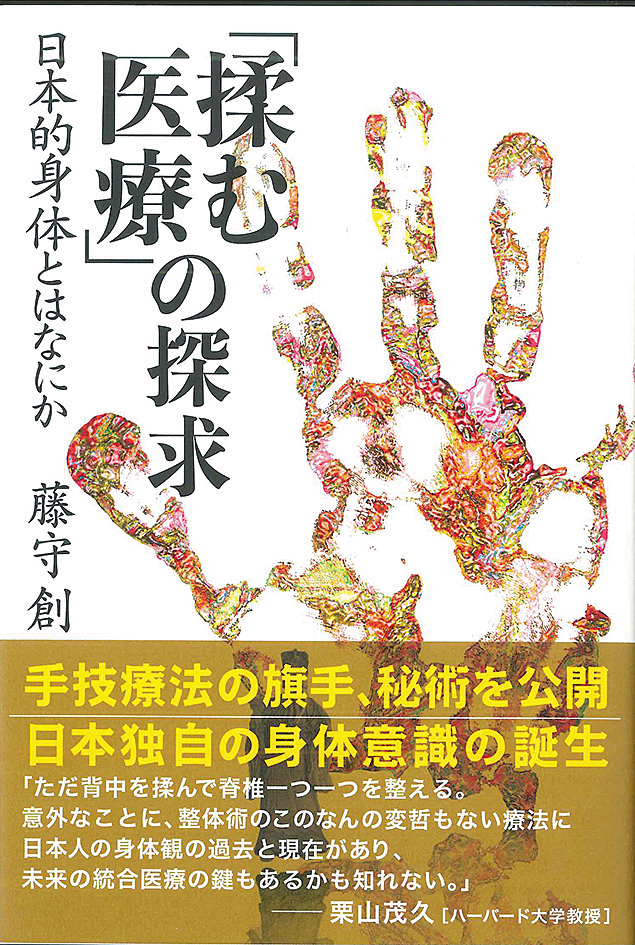

青灯社から新刊 『「揉む医療」の探求 日本的身体とはなにか』

青灯社から新刊 『「揉む医療」の探求 日本的身体とはなにか』

2020.02.25

「揉む医療」の探求 日本的身体とはなにか

株式会社青灯社から新刊『「揉む医療」の探求 日本的身体とはなにか』が発行された。著者はフランス・アメリカ・オランダで哲学・医学の両面から人間の身体を研究してきた鍼灸師の藤守創氏。四六判352頁。本体価格3,200円。

「肩や腰の痛みだけではない、心疾患や高血圧などにも骨の歪みが関係していた」――。背骨の歪みを「万病のもと」と捉えて施術を行う手技療法、「藤守式」。祖父、母と三代にわたって受け継がれてきたその技と理論、成果を、歴史や文化、哲学的な側面からも考察して紹介する。

「頸部・胸部の骨の歪みを整え、身体全体の平衡感覚を取り戻した女性」「心疾患による体の不調を脊椎の操作で取り除き、健康と自信を身につけた青年」といった症例も。 (さらに…)

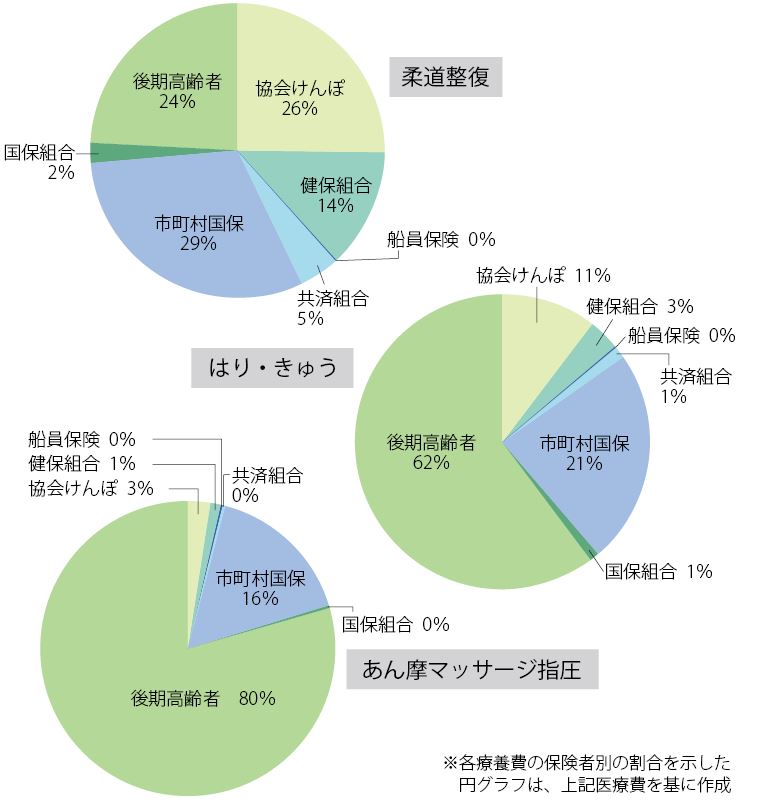

厚労省・平成29年度の保険者別療養費 柔整、市町村国保で125億円減 あはき、健保組合や国保で減少

厚労省・平成29年度の保険者別療養費 柔整、市町村国保で125億円減 あはき、健保組合や国保で減少

2020.02.25

厚労省保険局調査課が昨年12月に公表した『医療保険に関する基礎資料』において、平成29年度の保険者別療養費の状況が示された。柔整は約3,437億円で、前年度より約199億円減った。減少額が最も高いのは、 (さらに…)