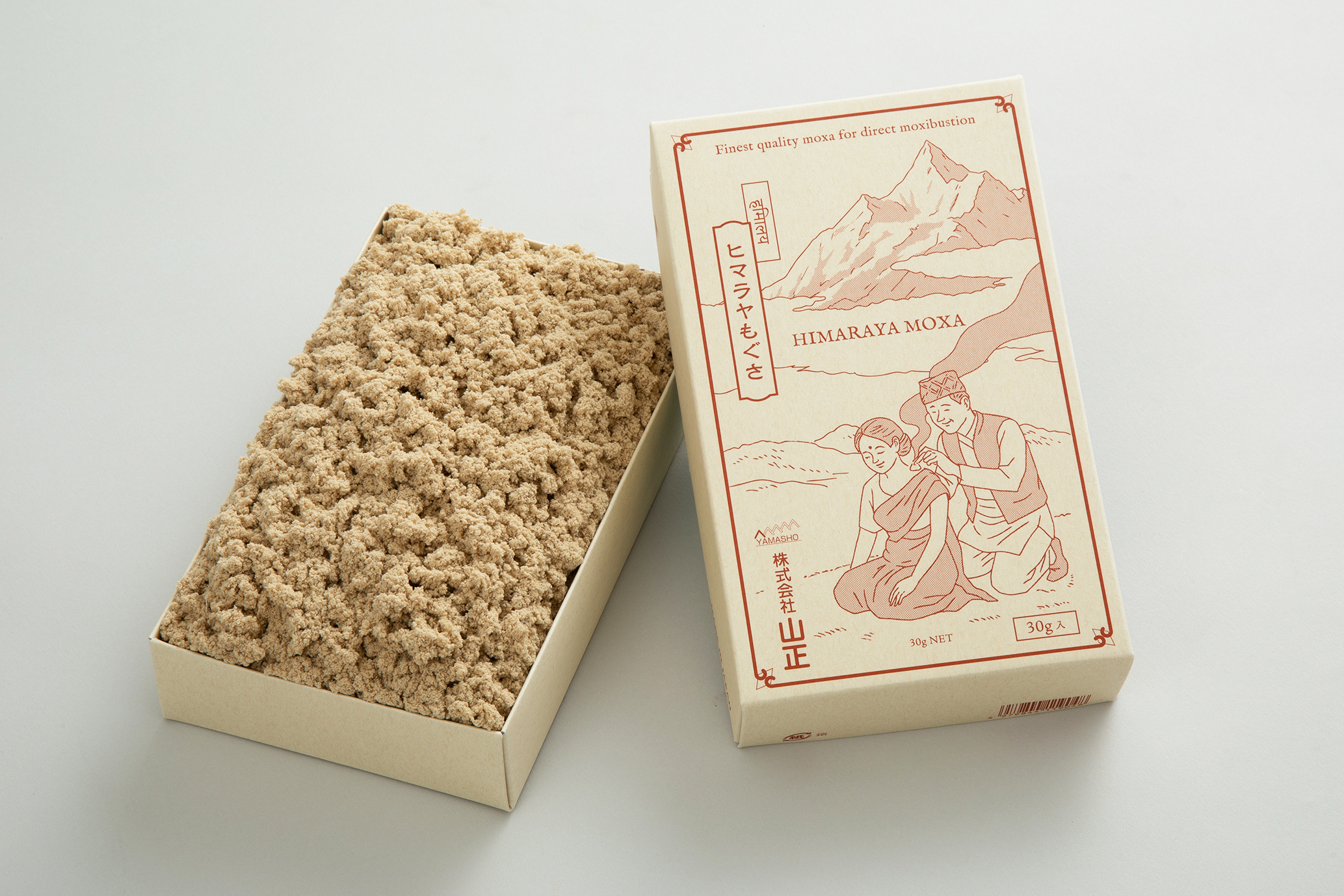

商品紹介 山正『ヒマラヤもぐさ』

2025.08.07

ネパール産のヨモギを使った点灸用もぐさ

株式会社山正(滋賀県長浜市)が、ネパール産ヨモギを使用した点灸用の『ヒマラヤもぐさ』を今夏に新発売した。1箱30g入。

2013年に数量限定で販売していたが、近年ネパールより乾燥ヨモギを安定的に輸入することが可能となり、定番商品として点灸用もぐさのラインナップに加えた。

特長は、国産ヨモギと一味違う香りと風合いを持つヒマラヤ育ちのヨモギを、灸製造の老舗である同社工場で丁寧に精製している点。原料コストを抑えつつ、点灸用として高品質のもぐさを継続して提供できる環境が整ったといい、「ネパールの自然の恵みと、日本の伝統的なもぐさ製造技術が合わさって生まれた本製品を、ぜひ臨床活動に役立てほしい」と同社。

製品に関する問い合わせは同社(0749-74-0330)へ。また、製品情報はホームページ(https://moxa.net/products/tenkyu/)より。