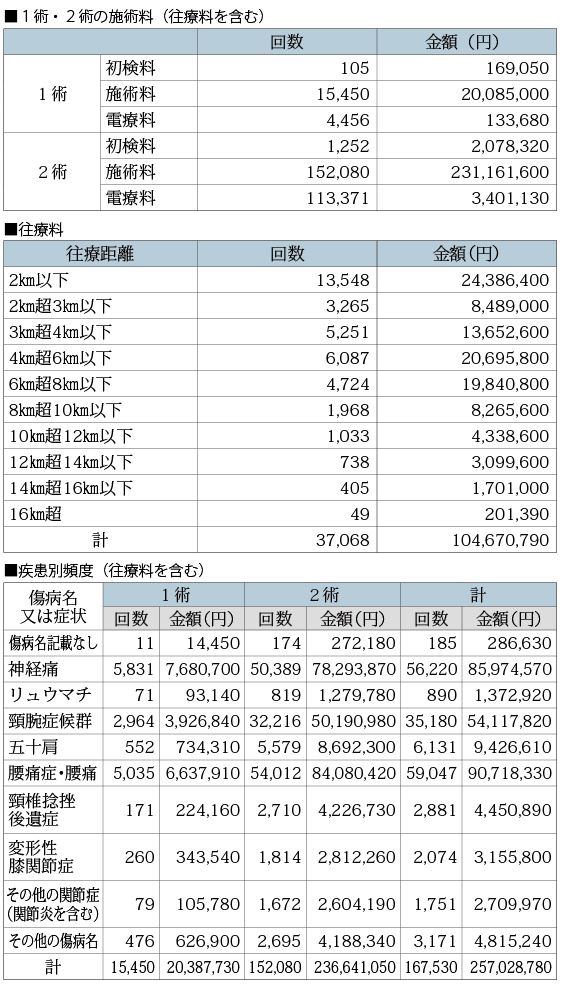

厚生労働省『平成29年度 療養費頻度調査』から 鍼灸療養費 施術行為別・疾患別頻度

2019.02.10

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成29年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で6分の1、国民健康保険で10分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。

厚生労働省『平成29年度 療養費頻度調査』から 鍼灸療養費 施術行為別・疾患別頻度

厚生労働省『平成29年度 療養費頻度調査』から 鍼灸療養費 施術行為別・疾患別頻度

2019.02.10

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成29年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で6分の1、国民健康保険で10分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。

Q&A『上田がお答えいたします』 変形徒手矯正術に温罨法や電気光線器具の加算は認められるの?

Q&A『上田がお答えいたします』 変形徒手矯正術に温罨法や電気光線器具の加算は認められるの?

2019.02.10

Q.

変形徒手矯正術に温罨法や電気光線器具の加算を認める保険者とそうでない保険者がいるのですが、どちらが正しいのでしょうか。

A.

変形徒手矯正術のみに温罨法を併せて行っても、加算は認められません。電気光線器具の加算も温罨法と併せて行った場合の加算ですので不可です。このことは小欄で過去3回、解説しています(2012年1月10日号・2013年10月25日号・2016年1月25日号)。変形徒手矯正術のほかにマッサージを行った場合に温罨法や電気光線器具を併用したのなら、そのマッサージへの加算として認められます。変形徒手矯正術の料金には温罨法と電気光線器具の料金が含まれているものとして料金設定されているのですが、保険者には周知されていませんし、マッサージ業界も積極的に指導していません。厚労省も何の通知も事務連絡さえも発出せず、いまだに放置しています。このため、施術者側と国保連などの一部の保険者側との間でしばしばトラブルが起きています。

確かに、変形徒手矯正術への温罨法や電気光線器具に係る加算請求をそのまま支給している保険者もいますが、単なる勉強不足か、昭和47年の変形徒手矯正術の料金設定の経緯を知らないからでしょう。厚労省は保険者にきちんと知らしめる方策を取るべきですが、もしかしたら、担当官も知らないのかもしれません。しかし、最近では東京国保連のように「変形徒手矯正術のみでの温罨法加算等は認められません」と、返戻理由として返戻付箋に独立した項目を設ける保険者が出てきました。「支給してくれる保険者もいるのだからダメもとで請求してみて支払われればラッキー、返戻されたら補正してその部分を削除して再請求すればいいじゃん!」という施術者が少なからずおり、そのような者を納得させるのはなかなか大変です。私が理事長を務める団体では私の責任において指導できるのですが、他団体や団体に加入していないマッサージ師に対して指導する立場にはないし、その権限もありません。温罨法等がそのまま支給されてしまうことを私が「ことさらに騒ぎ立てている」と業界が非難するのは、「黙っていれば得である」という考えの者が多いからでしょう。業界としては収入減になるので放置するのは理解できなくもないですが、決して正しいこととは思えません。誤った加算を入力できないようにレセコンのシステムを修正する、といった方策も考えられますが、多くのレセコンは幾つかの施術者団体に共通して販売運用されています。大多数を納得させるには「国からの書面」が求められるので、実現は困難でしょう。

いずれにしても、保険者はこれからどんどんこの点をチェックし始めます。私の団体だけでも正しい請求を心掛けるよう、きちんとやっていきたいものです。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

連載『汗とウンコとオシッコと…』174 垂れる その二

連載『汗とウンコとオシッコと…』174 垂れる その二

2019.02.10

暖冬と言われてはいるが、寒さはやはり肌に滲みこむこの2月……。三寒四温で本格的な春の到来を待つ時期で日差しはやはり春の匂いが感じられる。通常は春に向けて肝が旺気するので、その表裏に足の少陽胆経の病症が現れやすい。膈上の血管が弛緩すれば、眩暈や耳鳴などが多く、膈上の血管が収縮すれば頭痛が多い。膈下の血管が弛緩すれば、少腹痛か、ぎっくり腰様の仙腸関節痛が現れ、膈下の血管が収縮すれば胸脇苦満や食欲不振を伴う胃煩が多い。自力運動の元の発汗や排便が有れば治りやすいのだが、発汗や排便がスムースにいかないと花粉症や皮膚炎のようなアレルギー反応が現れやすい季節とも言える……。

正月の過食傾向で身体に熱がこもり疑似末梢神経麻痺の症状が出て、川端に連れられて献血に行った森畑。だが、川端はぽっちゃり系なので少々血を抜いたところで粘りが無くなり元気にはなるが、ヒョロッとしたやせ型の森畑は川端のようにモノ、つまり水や栄養素を溜められる身体つきではない……彼の身体にとっての400㍉㍑の献血は、血球成分的には問題がないが、血漿成分が抜けることで脱水から疑似貧血様の症状が現れたのだ。普通はこれに陥ることは少ない。暴飲暴食の後だからこそ現れた症状というわけだ。血圧が下がって日動変化があまりなく、胃腸と肝臓の働きが悪くなり、食事が上手く入らなくなってしまった。そこで酒飲みの阿呆が何とかしようとした結果、大好きな酒を飲むと朝が起きれない状態に陥ったのだ。

「おっ、お前のせいや……。信じたおれが阿呆やった……」

「いっ、いや、いや、いや……拙者が復活したもんだから、森畑氏もイケると思って……。

けっ、献血から戻ってみれば、横転先生が、『森畑は酒で肝臓が疲れてるところに血が少なくなったから、血漿成分が立ち上がるひと月はかかるやろ』と言われて、そこで、よっ、ようやく、理由が分かった次第で……」

「胸がわさわさするし、頭が痛いし気持ち悪い……。ポジティブに考えて、女性の更年期症状や月経の疑似体験ができたとでも思うしかないか……これは、理屈が分かってないと不安になるわ。眼瞼下垂は無くなったけど、ちょっと痙攣する……」

「でっ、では、いつものように、横転先生の指示通り、胃の六華灸を……」

「お前の『ねちょ手』は艾が水分を含んで熱くなるから、気つけてくれよ……」

もはやため息交じりの森畑だ。胃の六華灸……食べられない状態の肝臓、すい臓、胃腸障害を、脾臓と肝臓と膵臓で血液分配してPHを調整するわけだ。

「あっつ! 気をつけろや!」

と、文句を言いながら灸を受ける森畑だった。

そこに、横転先生が煙草の紫煙をふかしながら入ってきた。

「おっ、やっとるやんけ。もうちょっとやな……眼瞼の下垂はましやろけど……。でも、朝のナニが垂れてる内はまだ復活せんぞ。ええ経験したやんけ。ハハハハハッ」

「くっ、何でもお見通しかよ。実際にあるから何も言えん……」

苦笑するしかない森畑だった。

【連載執筆者】

割石務文(わりいし・つとむ)

有限会社ビーウェル

鍼灸師

近畿大学商経学部経営学科卒。現在世界初、鍼灸治療と酵素風呂をマッチングさせた治療法を実践中。そのほか勉強会主宰、臨床指導。著書に『ハイブリッド難経』(六然社)。

連載『未来の鍼灸師のために今やるべきこと』25 おわりに~未来の鍼灸師のために今できること~

連載『未来の鍼灸師のために今やるべきこと』25 おわりに~未来の鍼灸師のために今できること~

2019.02.10

鍼灸も医療の一つである以上、国の医療政策の影響を強く受けます。そして、医療政策は社会課題ですから、日本や世界の経済状況、さらには社会情勢の影響を強く受けます。そうやって順に考えていくと、鍼灸の未来を考えるためには、鍼灸や医療の世界のことを考えるだけでなく、日本や世界の社会情勢を視野に入れたグローバルな視点を持たなければなりません。

また、日本社会は変革期を迎えています。少子高齢化に伴う人口構造の変化、人口減少に伴う労働者の減少、AIに代表されるICTの発達に伴う社会の変化(第4次産業革命)と、社会構造は確実に変化しています。このような状況の中で、我々鍼灸師は従来通りのスタイルを貫くべきか、それとも変革が必要なのかを考えることが最も大きな課題です。

こうした現状を踏まえ、本連載ではこれからの社会状況を予想しながら、鍼灸の新たなる将来を創造する取り組みを取り上げるとともに、医療だけにとどまらない未来の健康維持システムを考えることをテーマに、「未来の鍼灸師のために今やるべきこと」と題して養生構想を提唱してきました。しかし、ここで紹介した一つひとつの事例は特に新しいことではなく、多くの先人も同様の理想を掲げてきました。

この連載で一番お伝えしたかったことは、予防を中心とした持続可能な健康維持システムを構築するためには、予防の価値を「病気にならないための方法」にとどまらず、養生のように価値を楽しみや生きがいのための方法にしていくこと、言い換えれば健康になる価値を多様化していく必要があるということです。健康になると医療費が下がるという非日常的な価値ではなく、例えば健康でいれば受験や就職、さらには婚活に有利になる、健康でいれば食事や移動が安くなるというように、健康の価値を日常的な価値に近づけていくことが大切なのです。そして、もう一つ大切なのは、これらを単なる自己満足とするのではなく、社会のシステムとして構築していくことです。そのためには、我々の日常生活と密接に関連し始めたICT技術を応用することが必要不可欠であり、ICT技術が急速に進歩する今こそ、理想の医療を実現するチャンスだと考えています。その意味で、未来の鍼灸師のために今できることとは、「新しいテクノロジーを活用し、生活に密着にしたシステムとしての養生を構築していく」というのが私の結論です。

本連載は今回が最終回ですが、次回からは「医療再考―テクノロジーの進歩に我々は何を準備すべきか?」と題して、新しいテクノロジーが生活の中に入り込んでいる国内外の事例を紹介しながら、システムとしての健康維持を考えていきたいと思います。最後に、長い間、記事をお読みいただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

【連載執筆者】

伊藤和憲(いとう・かずのり)

明治国際医療大学鍼灸学部長

鍼灸師

2002年に明治鍼灸大学大学院博士課程を修了後、同大学鍼灸学部で准教授などのほか、大阪大学医学部生体機能補完医学講座特任助手、University of Toronto,Research Fellowを経て現職。専門領域は筋骨格系の痛みに対する鍼灸治療で、「痛みの専門家」として知られ、多くの論文を発表する一方、近年は予防中心の新たな医療体系の構築を目指し活動を続けている。

『ちょっと、おじゃまします』 ~治療院・デイ・ジムの好循環~ 曾和由行先生 兵庫県尼崎市<よし鍼灸接骨院グループ>

『ちょっと、おじゃまします』 ~治療院・デイ・ジムの好循環~ 曾和由行先生 兵庫県尼崎市<よし鍼灸接骨院グループ>

2019.02.10

兵庫県尼崎市に鍼灸接骨院一軒とスポーツジム併設のデイサービス1カ所、大阪市に鍼灸接骨院一軒を構える「よし鍼灸接骨院グループ」。事務員も含めた40数名のスタッフを率いるのは鍼灸師・柔整師の曾和由行先生で、デイサービスを運営する株式会社グッドの代表も務めています。

最初の院を開いて2年目の頃、高齢で独居の女性患者さんが通って来ていたといいます。しかし、半ば引きこもりのような生活から体力が落ちて来院できなくなり、ついには認知症になって半年で亡くなられました。そのことが悔やまれてならなかった曾和先生は「接骨院だけでは体力低下には対応できない」と、当時はまだ黎明期だった、小規模でリハビリに特化したデイサービスを開設しました。初めこそ手探りでの運営でしたが、今では、デイサービスでADLを向上させて治療院に通える身体になってもらい、さらに、ジムで鍛えてもっと元気になってもらう、といった具合に相乗効果を発揮しています。アスリートの治療やトレーナー業務もグループの柱の一つで、曾和先生自身、JATAC公認アスレチックトレーナーの資格を取得しています。近年では阪神タイガースなどプロ野球球団の春季キャンプにも帯同しており、元阪神タイガースでオリックス・バファローズの金田和之投手は、阪神に在籍していた頃からの付き合いだとか。野球などのスポーツ選手だけでなく相撲の力士も来院するとのことで、先頃引退した横綱・稀勢の里も大関時代には大阪場所の際に通って来ていたそうです。

スタッフには海外で解剖学の研修を受けさせるなど、後進の育成にも余念がありません。ただ、技術や知識はもちろんのこと、本当に患者さんに必要とされるには人間力が欠かせないといい、「カリスマとか一番になるとかではなく、みんなで一緒に患者さんに必要とされる存在になろう」と言い聞かせているとのことです。

曾和由行先生

平成16年明治東洋医学院専門学校鍼灸学科卒、同年はり師・きゅう師免許取得。平成17年同柔整科卒、同年柔道整復師免許取得。47歳

今日の一冊 人体の限界

今日の一冊 人体の限界

2019.02.10

人体の限界

山﨑昌廣 著

サイエンス・アイ新書 1,080円

息を止め、酸素ボンベなどを使わず海に潜る「閉塞潜水」の最高記録は深度253.2m。世界最長の断眠時間は266時間。これらは、生命の危機や健康を害する可能性と隣り合わせの極端な限界の数字だ。一方、10m走の世界記録はウサイン・ボルトの9秒58、やり投げの世界記録はヤン・ゼレズニーの98m48cmなど、こちらは人類の能力の限界と言っていい。神経、運動、心理、代謝、適応の各機能から、ヒトはどこまで耐えられるのか、どこまで能力を伸ばせるのかを探り、健康的でアクティブな生き方も指南する。

編集後記

編集後記

2019.02.10

▽ネット通販大手のアマゾンジャパンが、年内にも試験的に「書籍の買い切り方式」を始めます。取次会社を通さず、出版社から直接購入するということ。ピンと来ない方も多いかもしれませんが、歴史的大ニュースです。買い切り方式はいわゆる再販制度に縛られない、簡単に言えば新品の本に自由な値段を付けられるようになります。もしアマゾンがベストセラーを初日から安売りすれば、町の書店は壊滅。また、出版社は売れ筋以外の本を出し渋り、最近大手でも増えてきた電子書籍限定の新刊が増えていくでしょう。黒船来航の様相ですが、何とか日本の出版文化を守りたいですね。毎年春に弊社が発行する上田孝之氏の活動報告は、今年も紙の本の予定です。発売の暁には、ぜひアマゾンからお買い求め下さい。(平)

日個連、療養費適正化講習会開く 柔整師団体のほか、厚労省や保険者も出席

日個連、療養費適正化講習会開く 柔整師団体のほか、厚労省や保険者も出席

2019.01.25

領収証発行・カルテ作成の重要性強調

岸野会長「意見違っても、話し合える場を」

全国の個人契約柔整師団体で構成される日本個人契約柔整師連盟(岸野雅方会長、日個連)が1月20日、柔整療養費の適正化に向けた講習会を大阪市内で開いた。200人を超える個人契約柔整師が集まったほか、日個連と同様に個人契約柔整師団体を束ねる全国柔道整復師連合会(全整連)の田中威勢夫会長らが来賓として出席。また、厚労省保険局医療課療養指導専門官の都竹克宜氏や保険者関係者も招かれた。

講演では、全国柔整鍼灸協同組合専務理事の上田孝之氏と同組合柔整保険局長の塚原康夫氏が登壇し、業界としての適正化方策を提案した。上田氏は、これまで多くの保険者との交渉・折衝をする中で、柔整師への信用が著しく損なわれていると感じてきたと説明。また、「行政による適正化」で受療抑制や療養費の取扱い高の減少が進み、早急に信頼を取り戻さなければ絶滅危惧種となってしまうと指摘した。昨年末には個別指導・監査の前哨戦ともいえる「柔整審査会による面接確認」の実施も決まり、施術ごとの領収証発行とカルテ作成を行うことが最も重要だとし、自らを守る武器にもなると強調した。塚原氏は、厳しい現状を勝ち残るには何よりも療養費請求に正当性が求められると説明。キーワードにカルテ整備・臨床力・会話術を挙げ、患者情報を得るための診察時のワークフローやコミュニケーション術を具体的に解説した。

その後、都竹氏が登壇し、参加者から事前に寄せられた質問に対して厚労省の見解が述べられた。10月からの消費増税への質問には、「来年度開催予定の柔整療養費検討専門委員会で決まる形になっているので、今は答えられない」と述べた。そのほか、亜急性削除後の支給対象や「面接確認」など20近い質問に回答した上で、「これからは業界も横の連携を図り、どこの団体でも同じような適正な請求ができるような適正化を業界全体として進めてほしい」と話した。

最後に、岸野会長があいさつに立ち「柔整業界は不正請求を問われて逆風が吹き、業界も自分たちの力を十分出しきれない状況を仲間内で作り出していると感じる。多くの団体がある中、それぞれ主張は違ってもいい。ただ柔整業界は一つでないといけないと思う。だから、とにかく一緒に話し合える、そういう場がほしくて今回の講習会を開いた」と締めくくった。

『医療は国民のために』264 柔整・あはき業界は慢性疼痛に対する治療環境をどう整備するのか

『医療は国民のために』264 柔整・あはき業界は慢性疼痛に対する治療環境をどう整備するのか

2019.01.25

団塊世代が75歳以上となる「2025年問題」が迫ってきた。医療業界はその対応に追われており、医師は専攻医(後期研修医)を設けたり、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の業界もどうやって「チーム医療」に参入していくのかを考え、実行に移し始めたりしている。2014年10月時点でPTは10万5千人、OTは5万8千人とその数を大きく増やし、保険医療機関内での勤務からリハビリを行う通所施設や訪問リハビリへの移行も進んでいる。今後この分野へ柔整師・あはき師も積極的に参入していかなければ、「チーム医療(多職種連携)」の蚊帳の外に置かれてしまう。なぜなら、先見性のある医師が保険医療財源において「慢性期を金にする動き」を加速させているのだ。料金改定の引き上げなど今後は見込めないことを先取りし、特に「慢性の痛み」に悩む後期高齢者に対する診療行為の請求に目を向けている。

慢性の痛みに対する需要は当然のごとく急速に増加する中、あはきはそもそも慢性が療養費の支給対象であるから、療養費も手掛けていき、患者を抱え込んでいきたい。柔整については、慢性に至っているものは療養費の支給対象外なので、あくまで「自費扱い」となるが、筋肉や骨、神経が要因となる慢性の痛みは柔整施術で対応可能な疾患であろう。また、最近では心因性の痛みもストレス症候群として知られている。痛みの軽減に資する運動・訓練や、ストレスに対する心理療法などは医師を中心に医療系職種が一堂に会する地域内の「チーム医療」で今後は展開されることになり、できれば行政を巻き込んで働きかけていくことが望ましい。

繰り返しになってしまうが、これからは慢性的な痛みの治療と緩和をチーム医療の形態の中で展開し、診療報酬でどのように評価してもらうのか、もしくは保険で評価されない場合、自費メニューでどう展開していくかが医療業界全般にある考えだ。そこでは、患者が自分で良くなっている、効果が上がっていると認識できるよう症状緩和・疼痛緩解の「見える化」も求められる。これをうまく事業展開に結び付けることのできる者が「先見の明がある人」といえる。

しかし、柔整業界やあはき業界は全くと言っていいほど興味を示さず、この「金の生る木」を枯らしてしまうのではないかと心配になる。少なくとも医師会や整形外科学会などと一緒になって慢性的な痛みの治療環境を整備していく、といった気概を示してほしいものだ。そういう意味で、PTの業界は一歩も二歩も先を行っており、特に柔整業界はもう少し慢性の運動器疼痛に対する関心を持つ必要があるだろう。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

日鍼会・全鍼師会合同の災害講習会、横浜で1回目 災害鍼灸マッサージ、世界へ発信

日鍼会・全鍼師会合同の災害講習会、横浜で1回目 災害鍼灸マッサージ、世界へ発信

2019.01.25

DMAT、DPAT関係者も講演

日本鍼灸師会(日鍼会)と全日本鍼灸マッサージ師会(全鍼師会)による「第1回災害支援鍼灸マッサージ師合同育成講習会」が昨年12月9日、横浜市内で開かれた。

冒頭、全鍼師会災害対策委員長・仲嶋隆史氏から、両師会の災害支援活動の対外的な窓口となる「災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会(DSAM、ディーサム)」の設置が発表された(本紙1087号1面参照)。また、国内外で医療支援活動を行っている『認定特定非営利活動法人AMDA(アムダ)』、『公益財団法人国際医療技術財団(ジムテフ)』と全鍼師会の三者で結んだ災害協定に言及。災害支援活動における両者との連携を推し進めるとともに、平時の訓練や研修にも注力していくと述べた。また、アムダは国連やWHOなどで意見を具申できる経済社会理事会に対し、諮問的地位を有していると説明。将来的には、アムダを通じてWHOに「災害鍼灸マッサージ」を提言し、世界に発信していきたいと話した。

日鍼会からは危機管理委員長の堀口正剛氏が登壇。▽問診、施術を含めて20分とする、▽違和感を残さないため鍼は浅く、置鍼、単刺のみとする、▽脳貧血予防のため座位での刺鍼はしない、▽カイロ、整体、運動法については行わない、といった被災地における施術の注意点を列挙。ただ専門職として力を発揮できるのはまれで、使命感が強すぎてはいけないなど支援活動の心得も説いた。また、資金力不足などの現在の課題も挙げ、特に、災害時の対策本部設置におけるリーダー格の鍼灸師の確保が困難であるとして、リーダー候補育成のため平時からの災害研修等への参加を広く呼びかけた。

『災害時のメンタルヘルスの実際』と題して、医学博士でDPAT(災害派遣精神医療チーム)事務局アドバイザーの河嶌讓氏が講演を行った。被災後には、ASD(急性ストレス障害)やPTSD(心的外傷後ストレス障害)のほか、不安や不眠によるアルコール・薬物依存になるケースがみられると説明。支援者も同様で、PTSDや燃え尽き症候群で災害派遣後に離職・休職してしまう事例もあると注意した。

『災害医療対策の歴史と多職種連携の必要性』はDMAT事務局長で日本災害医学会代表理事の小井土雄一氏が登壇した。平成28年の熊本地震を受けて厚労省から発出された「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」では今後の医療と保健・福祉・介護の連携の重要性が強調されており、災害時における多職種連携が国家レベルで実現しつつあると解説。鍼灸師の活動もこの連携の中で行われていくこととなると述べ、「避難所生活や車中泊による深部静脈血栓症や生活不活発病、心のケアにおける鍼灸師への期待は大きい」と語った。

ほかに『県庁との災害協定について』(内田輝和氏・岡山県鍼灸師会会長)などが行われた。

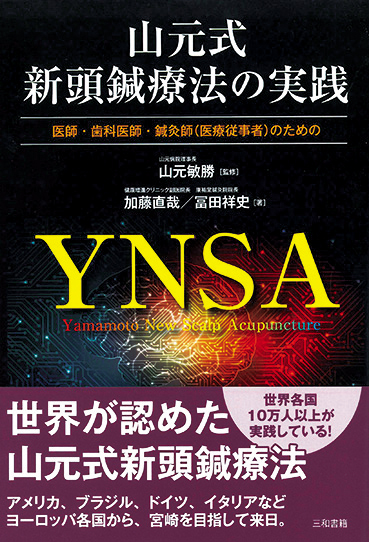

三和書籍から新刊 『医師、歯科医師、鍼灸師(医療従事者)のための 山元式新頭鍼療法の実践』

三和書籍から新刊 『医師、歯科医師、鍼灸師(医療従事者)のための 山元式新頭鍼療法の実践』

2019.01.25

山元式新頭鍼療法の実践 YNSA

三和書籍から新刊『医師、歯科医師、鍼灸師(医療従事者)のための 山元式新頭鍼療法の実践』が発行された。YNSA(山元式新頭鍼療法)学会・加藤直哉氏、同・冨田祥史氏の共著で、YNSAの創始者・山元敏勝医師が監修。A5判248頁。本体価格3,600円。

YNSA初の一般向け書籍として『慢性疼痛・脳神経疾患からの回復 YNSA山元式新頭鍼療法入門』が発売されてから7年が経過。上腕診断点、Iソマトトープなどその間新たに発見された診断・治療点を追記した。また、山元医師の論文の解説や、要望の多かった難治性疾患の症例報告と実際に使った治療点なども追加。さらに、痛みについての新しい医学的知見なども記載した。「前回からはるかに進化した内容」と同社。

※読者プレゼントの応募は終了しました。

連載『先人に学ぶ柔道整復』十三 各務文献(前編)

連載『先人に学ぶ柔道整復』十三 各務文献(前編)

2019.01.25

―江戸時代の名著『整骨新書』の著者―

今回から、江戸後期の整骨医である各務文献(1754~1819)を紹介します。文献は文化7(1810)年に『整骨新書』を記し、江戸時代の接骨術に関する三大名著の著者の一人に挙げられます。他の名著とは、高志鳳翼が延享3(1746)年に記した『骨継療治重宝記』と、二宮彦可が記した文化4(1807)年の『正骨範』です。

文献は大阪の西横堀で生まれました。各務家は代々赤穂藩浅野家の家臣でしたが、松の廊下の刃傷により主家が没落したため大阪に移り住んだといいます。文献は通称相二、字を子徴、帰一堂と号しました。少年時代より農工商を好まなかったため、定職がなく、将来何をしようかと職業の選定には大変迷ったようです。

ある日、世の中に役立ち、多くの人を支えるには医学を志す以外にはないと悟りました。その中でも「昔から日本に伝わり、未だに詳しく究められていない漢方の“古医方”と“産科”と“整骨術”の三つを開拓してもっと盛んにしたい」と思い立ち、これらの三つの科を志すことにしました。まず古医方を学ぼうと古医書について研究を始めました。しかし、志に合わなかったのか、次に産科を学び始めます。これは文献の性格に合ったようで、すぐにその奥義を極めて難産を救う数々の方法を創案し、産科の器械を何種類も作ったと自負しています。

その後、さらに整骨医を志し、大阪難波村の骨継「伊吹堂年梅家」へ入門しました。しかし、年梅家では整骨術を秘伝として門弟にさえも伝えないことに憤慨。自分で研究し修得するしかないと考えました。文献は中国の整骨術のあり方を追従することを憂い、旧説に依存しませんでした。

一方、蘭学にも目を向け、西洋流の整骨術の弱点も指摘し、実証的に医学を研究する姿勢を重視しました。既にその頃、関西には多くの蘭学者がおり、あちこちで解剖が行われていました。その影響もあり寛政12(1800)年、文献が46歳の時、自ら大阪で刑死者の解剖を行い骨関節の構造と運動作用の原理を推究しました。これに東洋的手法も加え、解剖学と生理学に立脚した整骨術を体系付けます。こうして文化7(1810)年、『整骨新書』三巻に精巧な図譜『各骨真形図』一巻及び『全骨玲瓏図』二枚を附して出版しました。その後も文献の研究の熱意はやまず、文政2(1819)年に腕の良い匠に命じて木製の全骨格の実物大の模型を作らせ「模骨」と命名し、それに整骨術の主意をしたためた『模骨呈案』一巻を附して幕府の医学館に献納します。しかし、はからずも病が悪化し、この年の10月14日に65歳で生涯を閉じました。その亡骸は現在、大阪市天王寺区夕陽丘の浄春寺に眠っています。後の大正8(1919)年には、文献の功績に対し従五位が追贈されました。

【連載執筆者】

湯浅有希子(ゆあさ・ゆきこ)

帝京平成大学ヒューマンケア学部柔道整復学科助教

柔整師

帝京医学技術専門学校(現帝京短期大学)を卒業し、大同病院で勤務。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程を修了(博士、スポーツ科学)。柔道整復史や武道論などを研究対象としている。

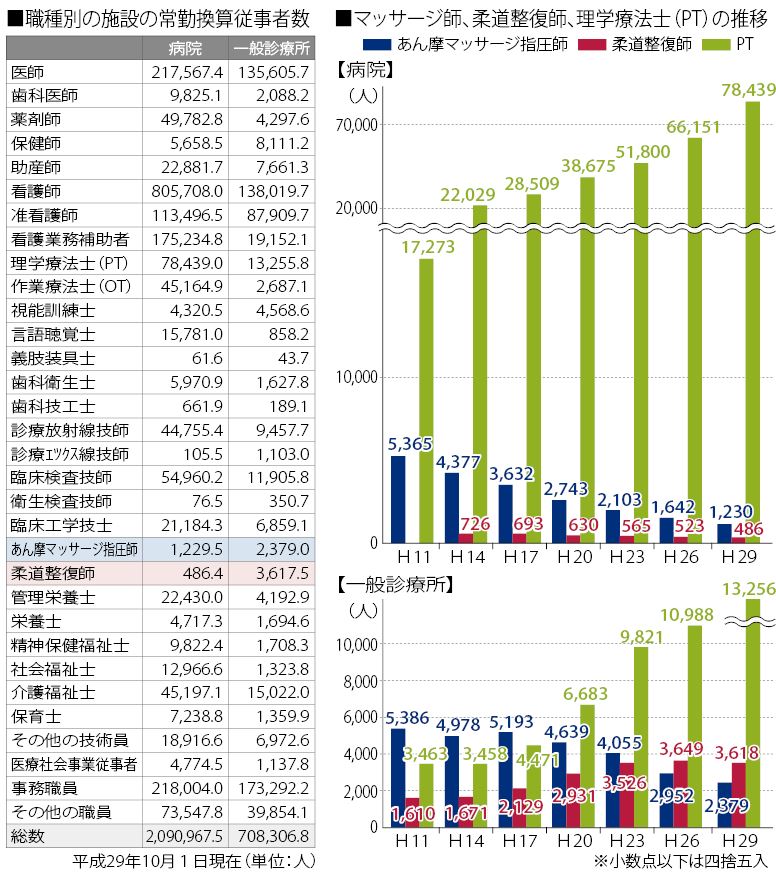

厚労省の医療施設(静態・動態)調査 病院等勤務マッサージ師の減少、とまらず

厚労省の医療施設(静態・動態)調査 病院等勤務マッサージ師の減少、とまらず

2019.01.25

病院や一般診療所に勤務するあん摩マッサージ指圧師が減り続けている。厚労省が昨年12月27日に公表した「平成29年医療施設(静態・動態)調査」で分かった。常勤換算従事者数で、病院が1229.5人、一般診療所が2379.0人。平成11年には、ともに5千人台だった勤務者が大きく落ち込んでいる。柔整師では、増加を続けていた一般診療所が初めて減少した。

健保組合で構成の柔整問題研究会 目黒区での違反広告調査、発表

健保組合で構成の柔整問題研究会 目黒区での違反広告調査、発表

2019.01.25

健保組合で構成の柔整問題研究会

昨年11月26日、健保組合で構成される「保険者機能を推進する会」の7回目となる全国大会が都内で開催され、分科会の一つである柔整問題研究会が接骨院の広告に対して独自に調査を行った結果を発表した。結果を踏まえ、「いったん開設すれば、その後は行政によるチェックが行われないなど、無法状態に近い状況にある」との厳しい意見が聞かれた。

調査は、東京都目黒区(区の登録名簿145施術所)を対象地区とし、昨年8月に実施。柔道整復師法24条等の広告規制を厳守しているか否かをチェック項目としていた。違反の目立つ項目が多かったとし、「適応症の記載」(違反率57.7%)や「五十肩やぎっくり腰等の支給対象外項目の記載」(同47.7%)などでは半数近い違反がみられ、「各種保険取扱い等の記載」(同75.7%)と「交通事故取扱いの記載」(同65.8%)は違反率が特に高かったと説明した。また、一つの接骨院が複数の項目にわたり違反しているケースも少なくなく、5~7項目の違反があった接骨院が半数を占める結果となっていた。ただ、その中でも法令にのっとって広告表示をしていた接骨院もあったとし、「適切な広告表示の一例」として紹介していた。

これらの調査結果を基に、同研究会は、開設届出時の行政による現地確認の未実施などの現状を問題視。また、調査したうち、34もの接骨院が区に登録されている住所に実在せず、営業実態が無いなど、開設以降のチェックもされていない状況であるとし、管理・指導体制の不備を強く指摘した。

なお、同研究会は、34の健保組合で構成されており、柔整だけではなく、あはきや治療用装具も含めた療養費全体の適正化を図っていくことを目的に活動をしている。今回の調査結果については、昨年11月に目黒区保健所と関東信越厚生局に報告を行っているという。

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』108 プロフェッショナルとプロモーション(その1)

連載『織田聡の日本型統合医療“考”』108 プロフェッショナルとプロモーション(その1)

2019.01.25

年明け早々、100万円を100名に、総計1億円を個人的にプレゼントする某有名経営者の行動が話題となりました。真面目に働いて得た報酬は、それがどれだけ高額であっても評価されます。医療はどうでしょう。医師はもともと報酬が高い方ですが、医療機関は“非営利”であることが求められています。知っていましたか? 昔は株式会社が病院を開設することも可能でしたが、現在は実質不可能となっています。

皆保険でほぼ全ての国民が公的保険に加入している日本の医療制度において、医療に関する利益の多くは、保険料と社会保障費になります。別の言い方をすると、税金が原資となり、稼いでいることになります。医療がプロモーションを制限されているのは、そもそも「稼ぐ必要が無いから」。その理由は、国のお金や健康な人の保険料を元手にたくさん稼ぐのはけしからんという考えと、「命にかかわる医療」で稼ぐのは倫理的にどうなのかという考え方が大きく影響しているといえます。建築などの領域でも、一部の人しか使わない橋の建設などで、公的資金(税金)で稼ぐというのはけしからんという国民感情は以前からありますね。

さて、昔は医療機関が広告なんかしなくても経営は成立していたそうです。「集患」という言葉も、昔はなかったと聞きます。病院が破綻し、クリニックが破産する時代になり、どうやって医療機関が経営を安定させるのかということが大きな課題となってきました。計画経済の限界です。そうなると、医療機関もプロモーションが必要になってくるわけですが、広告規制があり十分にできません。

ここで、下記に一つのマップを提示します。

Aは自由診療で、そのエビデンスは不十分なことが多いけれども、消費者本人が価格を定かに認識している領域です。ここにはサプリメントやリラクゼーション業が入るでしょう。Bも自費診療で、価格の認識ははっきりしているけれども、エビデンスが多い領域です。自費で行う人間ドックなどでしょう。効果が不確かなものに保険診療が適用されることは少ないので、基本的にCの領域に該当するものはありません。Cのような、効果が不確かで価格も定かでないものを売るのは宗教か詐欺だと、誰かが言っていました。Dはエビデンスが十分なことが多いのですが、保険診療で、消費者本人の価格の認識が甘い領域です。通常の医療はここに入りますが、患者さんはいくらかかっているのか、あまり意識することなく医療サービスを受けることができます。今はDの領域である医療が、移り変わっていくことが予想されます。どちらに向かうと思いますか?(次回につづく)

【連載執筆者】

織田 聡(おだ・さとし)

日本統合医療支援センター代表理事、一般社団法人健康情報連携機構代表理事

医師・薬剤師・医学博士

富山医科薬科大学医学部・薬学部を卒業後、富山県立中央病院などで研修。アメリカ・アリゾナ大学統合医療フェローシッププログラムの修了者であり、中和鍼灸専門学校にも在籍(中退)していた。「日本型統合医療」を提唱し、西洋医学と種々の補完医療との連携構築を目指して活動中。

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』166 柔道整復師と外傷

連載『柔道整復と超音波画像観察装置』166 柔道整復師と外傷

2019.01.25

後藤陽正(筋・骨格画像研究会)

私が子どもの頃は、学校でけがをすれば近くの接骨院受診を勧められることが多かったが、近年は整形外科を勧める時代である。X線などでけがや疾患の原因を視覚化・数値化して判断することが当たり前の現在、学校側も「なぜ整形外科を受診させなかったのか? レントゲンは撮ったのか?」などと保護者から責められるのを避けたいという心理が働くのだろう。接骨院にも画像検査設備があれば、また違った現在になっていたと予想される。

スポーツ安全協会が公表している「スポーツ安全協会要覧2018-2019」によると、スポーツ傷害の保険支払い対象者のけがの内訳は捻挫が全体の35.8%で骨折30.6%、打撲・挫傷13.7%となっており、全体の8割を占める。部位別では手指が17.7%、足関節14.9%、膝10.6%と続く。学校内でのけがはドッジボールやバスケットボール、バレーボール、野球などの球技によるものが多く、これらの種目でよくあるけがとして、ボールを捕球する際に誤って指に当たることによる「突き指」、「指を捻った」、「指が反られた」などが挙がっている。

手指部や足趾部は狭い範囲に骨や関節が隣接し合い、さらに関節付近に骨端軟骨板もあるので骨折を判断するには経験則が非常に大切になる。そのうえ子供は痛みに対して非常に敏感であり、なおさら経験則が武器になる。疼痛を強く訴える例では骨折か靱帯損傷か判断が付かず、X線所見に委ねるケースが多く、整形外科を受診することが一般化していると言えるだろう。X線画像を基に骨折箇所を示して説明すれば非常に説得力があり、さらに経験則がプラスされればなおさらである。

近年では、超音波検査を積極的に導入して外傷を診る柔整師が増えている。さらに「超音波検査をする接骨院」と地域住民に認知されている接骨院も多くある。学校教育でもカリキュラムに画像検査が追加され、一度は超音波検査に触れたことのある学生が世に出る時代である。「接骨院=超音波検査」というイメージが定着し、柔整師が超音波検査でけがを視覚的に判断できる環境が整備されれば、昔のように「けがをしたら近くの接骨院へ」という流れになるのではないか。今も昔も柔整師は外傷のスペシャリストであり、社会生活やスポーツ競技で発生するけがに寄与している。参考までに、当院で診たけがの超音波画像を掲載しておく。

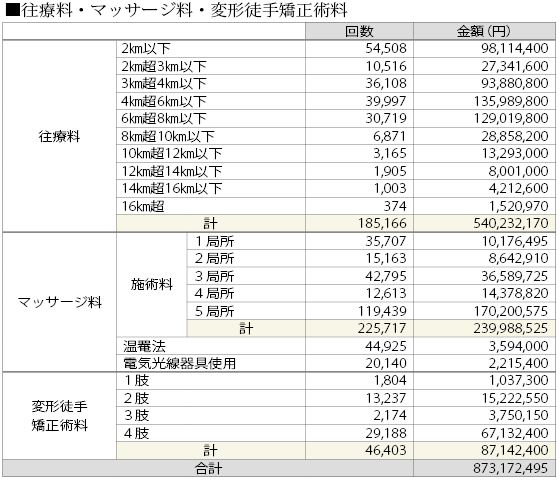

厚労省『平成29年度 療養費頻度調査』から マッサージ療養費 施術行為別・疾患別頻度

厚労省『平成29年度 療養費頻度調査』から マッサージ療養費 施術行為別・疾患別頻度

2019.01.25

調査は、全国健康保険協会管掌健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度における平成29年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で全件、国民健康保険で5分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。

Q&A『上田がお答えいたします』 オーバーユースによるスポーツ傷害は療養費の対象になる

Q&A『上田がお答えいたします』 オーバーユースによるスポーツ傷害は療養費の対象になる

2019.01.25

平成21年7月1日に開催された「第1回慢性疾患対策のさらなる充実に向けた検討会」で厚労省から配布された資料「慢性疾患の全体像について 資料2」では、慢性疾患の主なものは糖尿病や高血圧といった生活習慣病で、運動器では関節リウマチなどが挙がっていますが、いずれも「安静加療ではなかなか治癒に至らない疾患」と整理されています。一方、オーバーユースを起因とするスポーツ障害は、スポーツを制限する、つまり安静だけでも治癒しますし、スポーツを継続しながらでも経過は緩慢ながら加療によって治癒もしくは症状を軽減、消退することが可能です。そもそも慢性疾患は一般的に多くの原因があって一つに限定できないケースが大半ですが、オーバーユースによる障害は特定の動作の反復という「一つの原因」で発生します。「原因があり、治癒に至る」ことから、スポーツ障害は慢性疾患ではないと証明できます。

また、中山書店の『最新整形外科学体系 第23巻 スポーツ傷害』には「スポーツによる傷害には、スポーツをしているときの捻挫や脱臼、骨折などの『スポーツ外傷』と練習の繰り返しや、局所の過度使用による慢性の障害の『スポーツ障害』に大別することが多いが、スポーツ外傷とスポーツ障害は明確には区別できないこともある。これらの発生原因や傷害部位によって、それぞれ適切な治療を行う必要があり(後略)」と記載されており、「オーバーユースによるスポーツ障害であってもスポーツ外傷の場合もある」と解釈できます。

さらに、最近の整形外科医も、オーバーユースによる損傷部位にはmicro injury(ミクロの損傷)が存在し、その損傷が拡大した時に疼痛や機能障害が発生すると解説しています。例えば、野球のピッチャーが突然肘に違和感を覚えて精密検査を行ったところ内側側副靭帯が断裂していた、といったようにミクロの損傷が炎症を起こすだけにとどまらず靭帯断裂や関節唇損傷、疲労骨折などの大きな組織損傷に至るケースもあり、これらも慢性疾患とは言えません。よって、スポーツ障害は「慢性に至っていないもの」といえ、療養費の支給対象になるのです。

【連載執筆者】

上田孝之(うえだ・たかゆき)

全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長

柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。

連載『食養生の物語』68 そうだ、お粥を食べよう

連載『食養生の物語』68 そうだ、お粥を食べよう

2019.01.25

「今日は出掛けず、お粥さんでも食べてゆっくり休んでね」。風邪の治療の後は、ほぼ必ず、そう伝えるようにしています。体が弱っているときにお粥が良いと言われるのは、あっさりと食べやすく、消化が良くて胃腸に負担をかけないので体にやさしいから。また、湯気が立つほど熱々でいただくので、ゆっくりと食べることになりますよね。そうすることで満腹中枢を刺激し、自然と食べ過ぎを防ぐことができるのも理由の一つだとされています。

小豆とお米を一緒に炊く「小豆粥」、サツマイモやジャガイモ、山芋などと「芋粥」、アワやヒエと「雑穀粥」、またはお茶(番茶か緑茶)で炊く「茶粥」など、バリエーションをつけられるのも良いところ。カロリーは低く、体が温まることで代謝が上がることも期待できそうです。「七草粥」に代表されるように、冬にご馳走をいただいた後に弱りがちな胃腸を整え、体を温かくする習慣があるのも納得できます。

禅寺では、現在でも朝食は毎日お粥のみというところもあるようです。修行中の禅僧は、お肉やお魚のない精進料理でも、肌がつややかなイメージがあります。曹洞宗の開祖である道元禅師が、食事をいただく際の心構えを記したとされる『赴粥飯法(ふしゅくはんぽう)』には、「粥有十利(しゅうゆうじり)」として、お粥の効能が述べられています。色(肌の色つやをよくする)、力(気力が増す)、寿(寿命が延びる)、楽(食べ過ぎず、体が楽になる)、詞清辯(血流がよくなり頭が冴え、言葉もなめらかになる)、宿食除(食あたりを除き、胸やけしない)、風除(風邪を引かなくなる)、飢消(飢えをなくす)、渇消(喉の渇きを潤す)、大小便調適(便通がよくなる)、以上の10の効能が挙げられています。体にやさしいだけでなく美容にも良いのです。

ところでお粥と雑炊との違いですが、炊きあがった“ご飯”にダシ汁や具を入れて煮込むものが雑炊です。お鍋料理の締めで残り汁を使って作るのも、“ご飯”を入れるわけですから、同じ雑炊です。対してお粥は、お米から水の分量を多くして炊いていくもので、お米の分量に対して5倍の水で炊く「全粥」から、水が多くなるほど「七分粥」「五分粥」「三分粥」となっていきます。

食養生の観点からお勧めするのは、「玄米粥」です。玄米を弱火で時間をかけて炒り、それから水を加えてゆっくりと炊いていきます。この手間を掛けることで、より消化吸収が良くなると考えられています。

「粥」という漢字は、「米」がまるで「弱」の字のように並ぶ二つの「弓」に挟まれているように見えますが、そもそもの由来として、「弓」の字は、お米を炊くときの湯気が立ち上る姿を現す象形文字だったようです。「人は待たしても粥は待たすな」とも言われるほどのお粥、弱ってなくても熱々をいただきたいですね。

【連載執筆者】

西下圭一(にしした・けいいち)

圭鍼灸院(兵庫県明石市)院長

鍼灸師

半世紀以上マクロビオティックの普及を続ける正食協会で自然医術講座の講師を務める。

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』3 「きみたちは入れません」

連載『あはき師・絵本作家 かしはらたまみ やわらか東洋医学』3 「きみたちは入れません」

2019.01.25

衛気が邪気を通せんぼしています。病は、陰陽のバランスが崩れるか、邪気が腠理から入って起こります。邪気はいつでも体の中に入ろうと狙っているので、衛気は常に九竅と腠理を守ってくれています。衛気が正しくあれば、邪気は体に入ってこられません。「強い」とは「守りが堅い」ということです。衛気が乱れないように、正しく過ごしましょう。

【連載執筆者】

かしはらたまみ

あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師

自身の子どもに東洋医学の概念を伝えるため「絵本」という表現を選択。色粘土を使った独自の手法で絵を描いている。これまでに『陰陽五行 まわるき』『おなかがいたくなるまえに』を自費出版し、ブログで『やわらか黄帝内経素問』も連載。絵本の購入はネット通販サイト・BASE「やわらか東洋医学」(https://touyouigaku.thebase.in/)から。